玉屏风散加减联合依巴斯汀治疗慢性荨麻疹的有效性分析

2021-09-23李玲玲马婷婷

李玲玲 马婷婷

慢性荨麻疹是指患者暂时性炎症充血或组织水肿,其常见于患者的皮肤、黏膜和血管。患者的临床症状通常为一整块的风团或红斑,以及伴有瘙痒等[1]。因为慢性荨麻疹的病因机制比较复杂,其严重影响患者的日常,通常患者治疗难度大,并且治疗后效果差,易复发,可导致皮肤瘙痒。目前医学研究认为,慢性荨麻疹发病机制主要与人体免疫过敏有关。患者免疫功能不改善会导致慢性荨麻疹反复发作,影响患者的生活工作[2]。近年中医药广泛应用于慢性荨麻疹的治疗。玉屏风散作为一种常用的中药方剂,对慢性荨麻疹有较好的治疗作用。作者旨在探讨玉屏风散加减联合依巴斯汀治疗慢性荨麻疹的有效性,为临床研究提供理论依据,以验证系统疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年1 月~2020 年6 月在中国人民解放军北部战区空军医院皮肤科收治的60 例慢性荨麻疹患者,随机分为试验组和对照组,每组30 例。对照组患者年龄22.4~34.4 岁,平均年龄(28.80±2.27)岁。试验组患者年龄23.5~35.9 岁,平均年龄(28.90±2.78)岁。两组患者年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 符合中华医学会关于慢性荨麻疹等疾病诊断的患者;患者及家属同意本研究,并且患者首次进行此类研究,并未接受过类似治疗;患者性别不限,年龄15~70 岁,并且临床确诊为慢性荨麻疹,病程≥3 周;患者病因不明,且风团几乎每天都会发作;患者自愿参加本试验研究能遵从研究规定。

1.2.2 排除标准 对研究药物中任何一种组分过敏,或者合并有寄生虫感染等感染性疾病者;存在神经性疾病的患者;心肝等器官存在严重损害的患者;妊娠期患者;存在免疫系统疾病的患者;存在药物过敏的患者;合并多种皮肤系统疾病的患者;存在恶性肿瘤的患者,或者应用抗胆碱能制剂、β 受体激动剂、大环内酯类抗生素、咪唑类抗真菌药物、糖皮质激素、免疫抑制剂的患者;治疗2 个月内使用抗组胺药物的患者。

1.3 方法 对照组患者给予依巴斯汀片治疗,10 mg/d,口服,疗程为10 周;试验组给予依巴斯汀联合玉屏风散加减治疗。依巴斯汀治疗同对照组,玉屏风组方包括黄芪20 g、防风20 g、白术15 g,如果丘疹颜色比较较浅为粉红色为气血两虚加当归20 g 补血,党参20 g补气;如果丘疹颜色比较深为暗红色为血热之象加黄芩20 g 清热,丹皮20 g 凉血。以上水煎服,100 ml/次,

2 次/d,口服。

1.4 观察指标及判定标准 比较两组患者临床疗效,白细胞介素-4、免疫球蛋白E、肿瘤坏死因子-α 水平,瘙痒、风团消失时间,症状积分。

1.4.1 临床疗效判定标准 显效:患者细胞因子正常,症状消失;有效:患者细胞因子及症状改善;无效:患者不符合上述标准。总有效率=显效率+有效率。

1.4.2 症状积分 详细记录患者的瘙痒和风团情况。瘙痒程度:1 分:无瘙痒,无刺激性;2 分:轻度瘙痒,无刺激性;3 分:中度瘙痒,可耐受;4 分:重度瘙痒,不可耐受。对风团的大小、数量和持续时间进行评分:风团大小:1 分:无风团;2 分:直径<0.3 cm;3 分:直径0.3~1.5 cm;4 分:直径>1.5 cm。风团个数:1 分:无风团;2 分:约1~3 个风团;3 分:约4~7 个风团;4 分:≥8 个风团。风团持续时间:1 分:无风团;2 分:风团持续时间≤2 h;3 分:风团持续时间3~7 h;4 分:风团持续时间≥8 h。以上评分之和为症状评分。

1.5 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

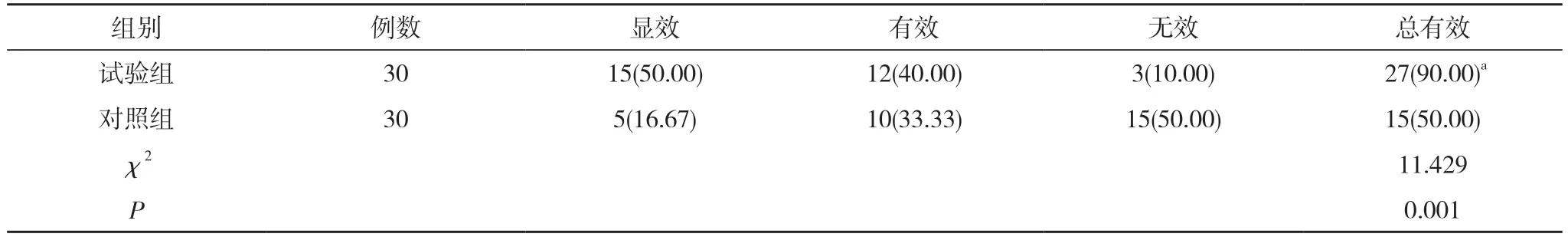

2.1 两组患者临床疗效比较 试验组患者临床总有效率为90.00%,高于对照组的50.00%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[n(%)]

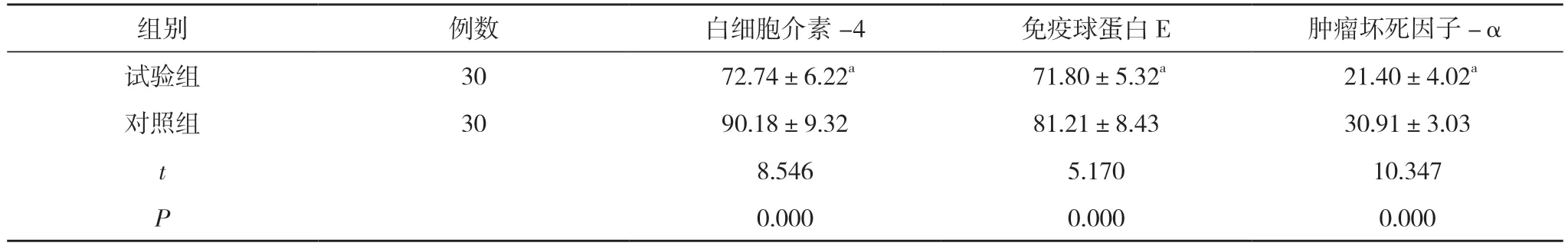

2.2 两组患者临床指标比较 治疗后,试验组患者血清白细胞介素-4、免疫球蛋白E 以及肿瘤坏死因子-α水平低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者临床指标比较(,ng/L)

表2 两组患者临床指标比较(,ng/L)

注:与对照组比较,aP<0.05

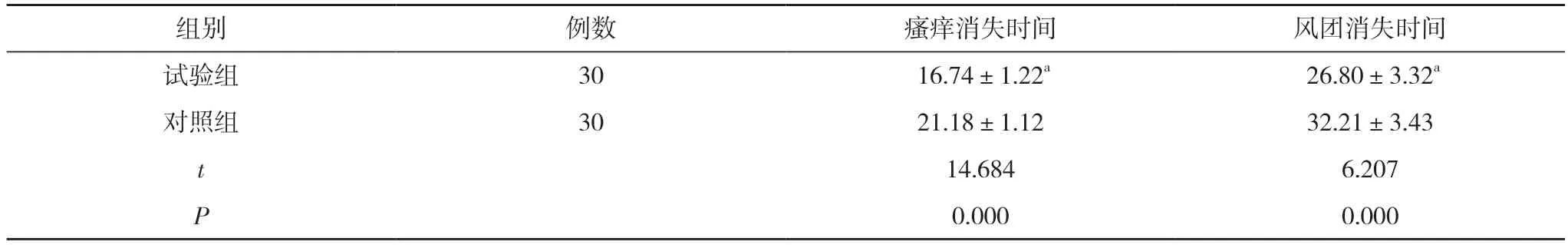

2.3 两组患者瘙痒、风团消失时间比较 试验组患者瘙痒、风团消失时间均短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者瘙痒、风团消失时间比较(,d)

表3 两组患者瘙痒、风团消失时间比较(,d)

注:与对照组比较,aP<0.05

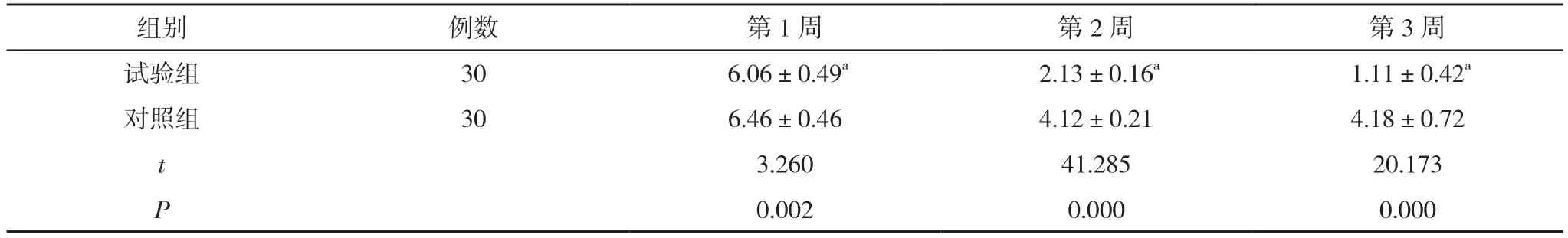

2.4 两组患者治疗后症状积分比较 治疗第1、2、3 周后,试验组患者症状积分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗后症状积分比较(,分)

表4 两组患者治疗后症状积分比较(,分)

注:与对照组同期比较,aP<0.05

3 讨论

荨麻疹为临床上的常见疾病,该病主要是皮肤黏膜血管扩张及渗透性增加而出现的局部水肿反应,主要的临床表现为风团,并且皮肤瘙痒,可以反复发作,研究显示人一生中至少出现一次荨麻疹。该病病因比较复查,多数找不病因。现代医学并未研究出荨麻疹的病机,主要分为免疫性和非免疫性两类[3],且治疗效果不显著,复发率非常高。该病在中医学中称为“瘾疹”,《诸病源候论》认为该病的病机为“邪气客于皮肤复逢风寒相搏则起风痉瘾疹”,《医宗金鉴·外科心法要决》认为发病机制为“由汗出受风或露卧受凉,风邪多中表虚之人”[4]。结合以上论述,中医多数认为该病主要为素体虚弱、禀赋不足,导致卫外不固,邪气乘机入侵发为本病[5],表明当机体虚弱,外感风邪侵入肌表,郁于肌肤使营卫不和,风寒与血气相博,是发生本病的根本[6]。因此在治疗上固卫肌表是主要的治疗原则。《内经》中有云:“正气存内,邪不可干,邪之所凑,其气必虚”。作者秉承经典,采取固卫肌表名方玉屏风散对荨麻疹进行治疗,黄芪补气固表,利尿托毒,敛疮生肌;防风解表祛风,胜湿,止痉,黄芪得防风相助,固表而留邪,防风得黄芪祛风不伤正,同时配伍白术,为补气健脾的佳品,可以从根本上治疗疾病,同时随证加减,如果丘疹颜色比较浅为粉红色则为气血两虚,应加当归补血,党参补气;如果丘疹颜色比较深为暗红色则为血热之象,加黄芩清热,丹皮凉血。同时联合第2 代抗组胺药依巴斯汀,药物动力学研究表明,口服依巴斯汀,肠道吸收迅速并在血清中转化为有药理活性的物质卡瑞斯汀[7]。单次口服10 mg依巴斯汀后的人体卡瑞斯汀浓度顶峰时间约为3~6 h,血药浓度峰值为0.1 mg/L,清除半衰期约为13~16 h[8],故依巴斯汀作用持续时间较长。依巴斯汀具有特异性强效拮抗外周H1受体和稳定肥大细胞膜、减少炎症递质白三烯释放的功效。依巴斯汀代谢产物能抑制黏附分子表达,并降低患者血清IL-6、IL-8 等水平,并且由于中枢神经H1受体极难通过患者血脑屏障,故依巴斯汀无明显中枢镇静作用,但其临床不良反应少,因而被广泛应用于治疗各种急慢性荨麻疹以及过敏性鼻炎等其他过敏性疾病[9,10]。本研究结果显示:试验组患者临床总有效率高于对照组,血清白细胞介素-4、免疫球蛋白E 以及肿瘤坏死因子-α 水平低于对照组,瘙痒、风团消失时间均短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗第1、2、3 周后,试验组患者症状积分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,采用玉屏风散加减联合依巴斯汀治疗慢性荨麻疹临床效果显著,能够有效缓解患者过敏反应,缩短症状消失时间,值得临床推广应用。