唐人豪侠小说研究综述

2021-09-23甘文博

甘文博

(天水师范学院 文学与文化传播学院,甘肃 天水 741001)

唐人豪侠小说,指由唐人创作的叙写豪侠人物或豪侠故事的文言小说①汪聚应在《唐人豪侠小说集》中指出:“将唐人有关侠这一题材类型的小说统称为‘豪侠小说’,一方面是沿袭了《太平广记》中有‘豪侠’的分类以及一些小说史家的划分;另一方面是着眼于唐人对‘侠’‘义’的理解和唐人的小说观念。因为唐人所言侠比较宽泛而非义侠一途。这些豪侠中有剑客、刺客、豪士、盗侠或行为特异者等等,其共同特征是豪。可见先辈时彦‘豪侠’一词十分精当,很有概括力。因此,称‘豪侠小说’而不取‘武侠小说’或‘侠义小说’之名,其选择范围也就宽泛了,大致在内容上包含了描写豪侠之士、颂扬节义之行和侠义复仇等的作品。”(见该著第四页,中华书局2011年版。)由于对古代小说文体、古代侠文化认识的不同,加上“侠义”“武侠”等词汇深入人心,学界对唐人豪侠小说的称谓不尽一致。本文采用更为贴切的“唐人豪侠小说”命题,但回顾学界研究成果,引用文献及总结要点时,仍尊重原作者所采用的术语。,既是唐代炽盛侠文化的历史遗产,也是与唐诗并称“一代之奇”的唐人小说的重要组成。近代以来,唐人豪侠小说因其在古代小说史上的特殊意义,为学人所持续关注。二十世纪八十年代,武侠小说、影视风靡中外,同时,中国古代小说也愈来愈为学界所重视,唐人豪侠小说因此得到更为广泛和深入的研究,相关著作和论文的数量颇为可观。目前,学界对唐人豪侠小说研究的回顾和反思尚有欠缺,一些论者由于对已有研究成果掌握不全面,导致一些研究存在着不必要的重复、文本过度解读等问题。我们有必要对已有的唐人豪侠小说研究成果做一全面系统的回顾,并进行深刻反思,提出具有针对性的构想和展望,以期收获更多高质量高水准的研究成果。

一、1980年以前研究回顾

民国以前,文人对唐人豪侠小说的关注以重写、改写、辑录为主,评论不多。唐人豪侠小说中的经典篇目如《谢小娥传》《蜀妇人传》《聂隐娘》等在宋元明清都有不少重改写,偶尔也会夹杂一些对故事的评述,可以窥见一些观点和态度。辑录唐人豪侠小说的著述颇多,如宋代《太平广记》专列“豪侠”门类以收唐人豪侠小说,明代王世贞《艳异编》《艳异续编》及吴大震《广艳异编》均有“义侠部”,王世贞又有《剑侠传》,专收唐宋豪侠小说。严格来讲,这一时期尚未有专门的深刻的唐人豪侠小说研究,但对唐人豪侠小说的保存和传播意义不容忽视。

二十世纪二三十年代,受西方文艺思想和小说观念影响,对古代小说的选辑编汇形成风气,唐人豪侠小说也在被整理的行列之中。如吴增祺辑《旧小说》(商务印书馆1921年),乙集唐代小说部分即收录《聂隐娘》《红线传》《虬髯客传》《刘无双传》《齐鲁二生》等篇;鲁迅《唐宋传奇集》(北新书局1927年)收录《谢小娥传》《无双传》《上清传》《虬髯客传》等篇。对唐人豪侠小说的选摘标准统一于这一时期的小说观念下,基本都是篇幅较长、故事性较强的传奇体。有一些学人在选录成册时会加以考证和点评,如汪辟疆《唐人小说》(上海国光社1930年),在《谢小娥传》等篇后均有考述,并在序言中点明了豪侠题材在唐人小说中的位置:“道箓三清之境,佛氏轮回之思,负才则自放于丽情,摧强则酣讴于侠义。”[1]1也是在同一时期,不少学人尝试着整理中国小说史,豪侠题材在唐人小说中的特殊性为论者广泛关注。如盐谷温《中国小说史略》将唐传奇分类为“别传”“剑侠”“艳情”“神怪”四种,并指出“藩镇跋扈”“死士暗杀”与豪侠小说兴盛的紧密关系,①按此《中国小说史略》为盐谷温《中国文学概论讲话》(大日本雄辩会1919年)之一节,1921年郭希汾(即郭绍虞)编为《中国小说史略》,初版由上海中国书局印发。受其影响的庐隐,所著《中国小说史略》选论唐人豪侠小说,观点无二。②庐隐《中国小说史略》一文,原载《晨报副镌·文学旬刊》1922年6月21日(第三号)至9月11日(第十号),本文引用句段参照《民国中国小说史著集成》影印版,南开大学出版社2014年版,第十卷472页。谭正璧《中国小说发达史》(光明书局1935年)将“豪侠”列作唐传奇三大派之一,也认为唐人豪侠小说是藩镇专横的文学反映,此外还指出女侠的特殊性。[2]139-175郭箴一《中国小说史》(商务印书馆1939年)同样分唐人小说题材为神怪、恋爱、豪侠三类,将豪侠小说产生的原因也指向藩镇与刺客。[3]123-149此外还有徐敬修《说部常识》[4]、范烟桥《中国小说史》③范烟桥《中国小说史》,此书原由苏州秋叶社1927年出版,可参《民国中国小说史著集成》第三卷影印版。等,都间杂一些关于唐人豪侠小说的简单论说。总体来看,这一时期的唐人豪侠小说研究,包含在对古代小说和唐人小说的观照之中,尚未形成规模。

二十世纪中期,关于唐人豪侠小说研究的进展不多。刘开荣《唐代小说研究》第六章专论唐人豪侠小说,在分析了藩镇产生的原因及由此引发的社会现状后,作者认为《红线传》等“唐人豪侠小说的产生,是一种无可奈何的心理表现”,与藩镇时期高官豢养死士、明争暗斗相关,《虬髯客传》旨在“宣传‘真命天子’的必然性及不可夺取性,借以结束割据形成统一的局面”,[5]109-121这些论说实质是二十世纪二三十年代学人普遍观点的扩展。该著还有一些扎实的考证,采用文史结合的思路,重视透过豪侠小说分析唐末世态、通过历史文献分析小说作者创作心理,具有一定的指导意义。也有一些专题论文,如徐士年《略谈唐人小说的思想和艺术》讨论了“复仇”主题在唐人豪侠小说中的重要性和《虬髯客传》等所反映出的作者思想;[6]7-13王运熙《〈虬髯客传〉的作者问题》考察了《虬髯客传》的作者归属问题,但其观点并非确论。[7]港台等地有叶庆炳《虬髯客传写作技巧》等论文,在现代小说观念下展开文艺解析。人民文学出版社出版的汪绍楹点校本《太平广记》是这一时期为数不多的重要成果,其专列“豪侠”一门,保存唐人豪侠小说数量多,文献可靠性强,无疑为促进唐人豪侠小说研究打下了重要基础。

二十世纪六七十年代,大陆唐人豪侠小说研究相对沉寂。台湾地区唐人小说研究在王梦鸥等学人的努力下迎来繁盛,王梦鸥有《唐人小说研究》(1—4集)、《唐人小说校释》(上、下)等著述,其中对《虬髯客传》等豪侠小说的考辨严谨细致,所收《虬髯客与唐之创业传说》等文解析新颖。

二、1980~2000年研究回顾

二十世纪八九十年代,港台武侠小说、影视风靡国内外,在这一背景下,侠文化研究热度提升,对“武侠小说”“侠义小说”的研究掀起风潮。一些学人寻本溯源,从现代“武侠”“侠义”概念出发回顾“武侠小说史”,如梁守中《武侠小说话古今》(台湾远流出版社1980年)、崔奉源《中国古典短篇侠义小说研究》(台湾联经出版社1986年)、王海林《中国武侠小说史略》、刘荫柏《中国武侠小说史》、罗立群《中国武侠小说史》、曹亦冰《侠义公案小说史》、任大霖《中国古代侠义故事大观》等,但对唐人豪侠小说的论述均相对简略。如崔著探析了佛道文化对唐人豪侠小说的影响;曹著将唐五代论定为侠义小说的形成时期,总结唐人豪侠小说产生的三个原因是:“藩镇割据”“法律破坏”“世道德风尚日益低下”。[8]23-32其外,陈平原《千古文人侠客梦:武侠小说类型研究》虽不专论唐人豪侠小说,但却敏锐地分析了唐前叙事文学中的“侠”向唐人豪侠小说中“侠”的转变,指出小说作者在创作豪侠小说时的主动性和对侠客的神秘化,都是比较重要的结论。[9]23-26通论中国古代侠文化的著述,如龚鹏程的《大侠》,在探析唐人豪侠小说产生的原因、阐释作品内涵时,能够立足文化大视野,考虑到一些社会风气、思潮等因素,有一定的探索意义。汪涌豪《中国游侠史》也从文化角度阐释历史游侠形象,对唐人豪侠小说产生的社会背景有着比较深刻的剖析。其他如陈山《中国武侠史》、曹正文《中国侠文化史》,也必然需要提及唐人豪侠小说,但有些观点需要商榷。

同时,中国古代小说研究也进入了新的阶段。随着古籍辑校整理工作的有序开展,一批小说集全本、选本和书目类工具书相继面世,如中华书局出版的《古小说丛刊》、江苏广陵古籍刻印社出版的《笔记小说大观》、程毅中编著的《古小说简目》、袁行霈等主编的《中国文言小说书目》、宁稼雨编撰的《中国文言小说总目提要》、侯忠义主编的《中国历代小说辞典》、刘叶秋等主编的《中国古典小说大辞典》、周愣伽编撰的《裴铏传奇》、王汝涛编选的《全唐小说》、李剑国撰写的《唐五代志怪传奇叙录》、李时人等编撰的《全唐五代小说》等,基于浩瀚的文献整理成果,唐人豪侠小说的整体风貌进一步清晰。在古代小说史的撰写中,对唐人豪侠小说的探讨愈来愈受重视,但总体来看,在研究深度上突破不多。侯忠义《隋唐五代小说史》专辟一小节“侠义类小说”,注意到了小说故事反映的现实因素,但局限于《谢小娥传》《冯燕传》。[10]吴志达《中国文言小说史》重视古小说与史官文化的关系,剖析了唐人豪侠小说所受史官文化的深刻影响,具有启示意义。

在专著之外,一批研究唐人豪侠小说的论文相继面世,形成唐人豪侠小说研究的初兴。二十世纪八十年代大陆发表的论文如华世欣《唐代武侠小说之一瞥》、罗立群《论唐代武侠小说》、张赣生《中国武侠小说的形成与流变》、何新《侠与武侠文学源流研究(上篇)——论中国古典武侠文学》等,能严谨考证游侠的发轫,梳理现实游侠和文学游侠的发展,论述趋向深刻。罗立群一文在讨论唐人豪侠小说产生的原因时,重视豪侠小说创作与唐世侠风、诗歌与宗教的关系,眼光独到,足成启蒙。[11]78-87台湾地区出现两篇专题研究唐人豪侠小说的博硕学位论文:柯锦彦《唐人剑侠传奇与社会政治关系》延续唐人豪侠小说与时代政治关系的讨论;[12]林志达《唐人侠义小说研究》从小说艺术角度分析唐人豪侠小说的主题、结构及语言等。[13]

九十年代,大陆研究唐人豪侠小说的论文数量猛增,论者的目光不再局限于《聂隐娘》《虬髯客传》等经典篇目,分析小说内容和艺术特征较前人更趋深刻,将唐人豪侠小说置于古代小说研究视域进行的分析论述也更富理性,一些论述往往具有破冰开山意义,能开唐人豪侠小说研究的某一生面。这些论题大致可以分作四个方向:

一是从唐人豪侠小说的小说史角度考察。如齐裕焜《公案侠义小说简论》、倪斯霆《中国武侠小说源头辨》、宋梧刚《中国武侠文学史论纲》、罗媛元《前无古人后启来者——试论唐人武侠小说〈虬髯客传〉的影响》、程国赋《论唐代侠义小说的成因及其嬗变》、张熙《从古代到近代武侠小说的发展看中国文学的选择》等。这类论文或从某一角度考察唐人豪侠小说产生的环境,分析豪侠小说兴盛的原因,或讨论唐人豪侠小说在后世的流变及其影响。其中程国赋一文解读唐人豪侠小说的政治环境,不局限于藩镇跋扈等社会表象分析而直切藩镇幕府文人的剧谈与创作;考察豪侠小说的嬗变,材料翔实、脉络清晰,并精准把握阶段性特征,是这一研究方向的重要成果。[14]116-122

二是唐人豪侠小说与社会文化的关系研究。如刘荫柏《唐代武侠小说与社会生活文化思想之关系》在延续讨论豪侠小说与藩镇刺客关系的同时,也探讨了佛道宗教文化对小说风格的影响。[15]60-64路云亭《道教文化与唐代豪侠小说的特色》认为道教文化“启迪了豪侠小说对女性的重视”,“为女侠形象的诞生提供了可能”,并加重了唐人豪侠小说的神秘气质。①作者1993年在《山西大学师范学院学报》(综合版)发表《道教文化与唐代豪侠小说的特色》一文,另1994年在《晋阳学刊》发表《道教与唐代豪侠小说》一文,与前文内容基本一致。陈廷榔《佛道文化与唐代武侠小说》从豪侠形象的社会身份、武技异术、人格精神及小说情节等角度分析了宗教文化对唐人豪侠小说的影响。[16]22-56葛景春《墨家与唐代侠士文学》认为墨家与侠的起源关系密切,“兼爱”思想衍生的侠义思想对唐人豪侠小说的创作影响巨大。[17]132-141

三是唐人豪侠小说之女侠研究。如李钊平《唐豪侠传奇女性观刍议》从择偶观、价值观、贞节观三方面对唐人豪侠小说所反映的时代女性观进行了分析,指出了这些小说所折射的“唐代社会转捩期的特质”,研究方法和视角先进,但结论也有可商榷处。[18]100-105也有些论者从文本出发,作文艺层面的分析,如曹亦冰《中国古代武侠小说中的女性》将女侠分作“孝侠”“情侠”“义侠”“节侠”。[19]84-87此外还有一些论文,在讨论唐人小说时,笼统地将女侠形象解释为女性社会地位上升的文学反映。

四是唐人豪侠小说的文本解读、形象分析。如陈文新《唐人传奇中豪侠形象的演变》对豪侠形象的演变做了分期,既阐述豪侠小说的阶段发展,也分析各期豪侠小说所反映的时人心态。[20]54-60杨民苏《唐代豪侠小说浅论》从小说的社会功用和现实意义展开解析,有鲜明的时代印记。[21]63-70李钊平《浪漫飘逸的风流情怀——唐人小说品格论》通过小说内容和豪侠形象透析创作者的文化心态和创作情怀。[22]147-152

港台等地研究唐人豪侠小说的论文,在研究方向上基本与大陆保持一致,如林志达《谈以“报恩”为主题的唐人侠义小说》、李宜芳《唐代剑侠形象的道教意涵——以〈太平广记〉文本为中心》、林保淳《中国古典小说中的“女侠”形象》、黄涛钧《唐传奇女侠内容探析与男女侠之比较》等。这些论文多富于综合性,一篇之内往往能采用多种视角、旁涉多个方面。以李氏一文为例,该文着眼唐人小说中剑侠形象,解析其“报恩”“反抗心理”“警世教化”等主题,又从社会文化角度解读剑侠的“家庭观”“财务观”“生命观”,进而剖析剑侠性格与道教精神、创作者所受道教文化影响等,发明良多。[23]75-91

三、二十一世纪研究回顾

二十一世纪前十年,随着大陆学术环境的渐趋成熟,唐人豪侠小说也发展成为一个比较成熟的研究课题,一些国家社科基金项目、省部级社科基金项目如“中国古代侠义文学传统与民族精神研究”(辽宁省哲学社会科学规划基金资助项目:L05CYY016)、“中国武侠小说发展道路研究”(重庆市社科规划项目:2009YY05)先后立项,研究成果丰硕;港台等地研究相对零散、数量不多。②为体现大陆与港台等地研究的不同风貌,后文特将港台等地著述详情注释,大陆著述数量繁多,代表着这一阶段研究的整体水平,因篇幅不再一一注释,仅作区分,以供参考。

在专著方面,老一辈学人重视文献证据,如周绍良《唐传奇笺证》中《谢小娥》《无双传》两节,考据翔实,旁涉史传、碑铭、诔文、诗歌、散文等,为我们提供了文体互动研究方法的示范。[24]220-436卞孝萱《唐传奇新探》详细考论《上清传》《红线传》《聂隐娘》所反映的政治斗争,分析几位女侠形象所反映的时人思想和观念,阐发了唐人豪侠小说的历史价值。[25]37-324青年学人重视新思维新角度,通过把握宏观风貌和细节特征推动了豪侠小说研究的拓宽和深入,并形成以汪聚应、王立、韩云波等学人为核心的研究群,其中尤以汪聚应的研究成果最具分量。汪聚应《唐代侠风与文学》(中国社会科学出版社,2007年)一方面对唐人豪侠小说做了扎实的整理和考证,另一方面对唐代任侠风气做了系统全面的剖析,在此基础上考察唐人豪侠小说的创变与演进、内容和主题、艺术特征及文化元素,填补了唐人豪侠小说研究的空白,影响深远。其外,王立、韩云波主要在侠文化视域中观照唐人豪侠小说,王立著有《武侠文化通论》,韩云波著有《中国侠文化:积淀与承传》。

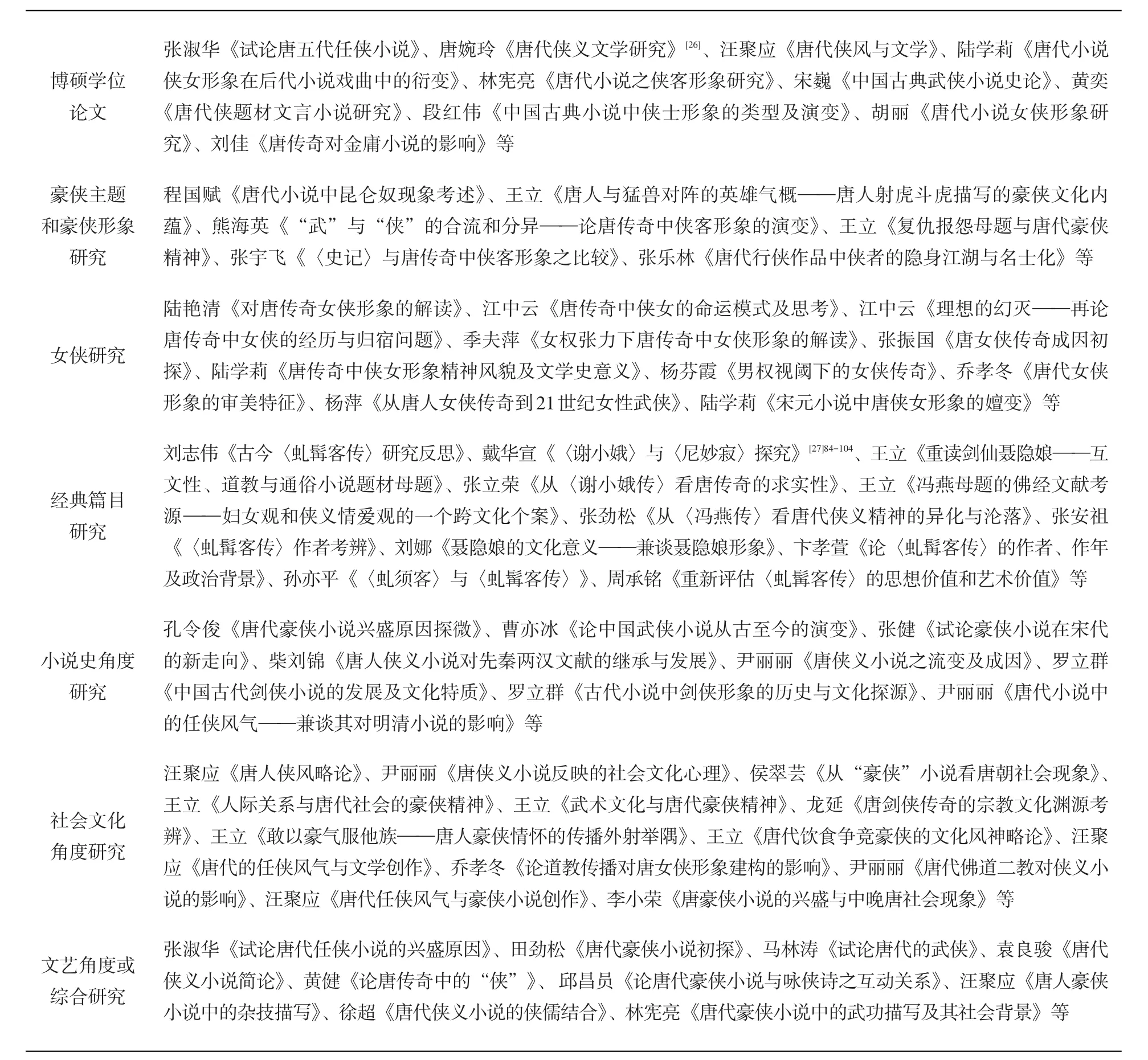

这十年间,研究唐人豪侠小说的论文数量非常可观,往往围绕某一话题或某一经典篇目有数十篇论文涌现,“女侠”“主题及人物形象”“经典的再解读”等唐人豪侠小说的枝干课题进一步明确,并衍生出一批博硕学位论文和专题系列论文。规模化、专题化、细腻化是这些论文的特色。在研究方法上,论者广泛采用“文学——文化”研究模式,同时融入新时代文艺思想,观点更具说服力,阐述更具启发性。简单做一梳理(见表1):

表1 2000年~2010年唐人豪侠小说相关论文举要

研究规模的扩大和研究成果的繁荣,弥补了过往研究的一些疏漏。以往学人讨论唐人豪侠小说,通常集中在三四十篇常见篇目,但这个数字与唐人豪侠小说的总量相距甚远;而汪聚应、黄奕均搜辑整理出一百三十余篇,补实了这一研究课题的基础。关于唐人豪侠小说产生的原因,以往论者多着眼于“豪侠”的社会属性,从而集中讨论藩镇制度引起的政治斗争和社会动荡,对其他社会文化因素以及文体的互动关系等多半忽视或者讨论流于肤浅。而邱昌员、黄奕、唐琬玲等能够以更为广阔的社会现实考察、更为具体的文学史观照作为论述依据,合理深刻地阐述刺激唐人豪侠小说产生和创作的多方面动因;汪聚应能够从唐人之任侠风尚角度进行系统分析,把握了唐人豪侠小说所依托的社会文化背景的核心质素,无疑是拨正研究重点的关键一步。总体来看,这是唐人豪侠小说研究的丰收时期。

近十年,唐人豪侠小说研究整体呈现出风向相近、方法相类的风貌,一些话题得到了一定程度的拓展和延伸,使之更趋精细化、深刻化。但值得警醒的是,研究思维和方法的趋同,容易造成重复研究和过度阐释。以博硕学位论文为例,十年间涉及唐人豪侠小说研究的约有11篇:

2011年:秦翠翠《唐代豪侠小说中的侠客形象研究》;2012年:张晓颖《唐人传奇女侠形象研究》;2014年:刘佳宁《聂隐娘研究》;2015年:朴丽娜《唐代豪侠小说研究》、向浩《唐代侠义小说中的政治意识》、姜腾波《唐五代小说中的剑侠形象研究》;2016年:崔慧敏《〈太平广记〉所见唐传奇男性形象研究》;2018年:郭可可《唐至清代聂隐娘故事流变及文化意蕴研究》、甘文博《唐人豪侠小说的文化阐释》;2019年:郭丁菡《聂隐娘形象嬗变研究》、彭慧敏《从〈虬髯客传〉看唐传奇中的豪侠文化》。

这些论文的研究主题和方向非常集中——专门做豪侠形象及其嬗变研究的竟有9篇,其研究方法、思路和观点也多能在过往研究中找到相似相近的前例。篇幅相对较短的其他论文,多数也集中在女侠、豪侠形象、宗教文化与豪侠小说关系的讨论中,如胡静《论唐传奇女侠形象所体现的女性意识》、伍微微《功成身退:解读唐传奇女侠的归宿》、焦晓静《唐传奇与唐代女侠的人文观照》、牛毅《以隐为显——初探唐传奇女侠之隐性叙事》、陈正一《唐代传奇中的豪侠形象》、陈君丹《浅论唐传奇中的侠主题》、徐翠先《唐代剑侠:武侠的仙道化》、庄申《浅析道教对唐传奇侠义小说的影响——以〈红线传〉为例》等,陈酒新装或者对已有研究成果的不熟悉,造成一些论文的肤浅和粗糙。

主要从事侠文化与侠文学研究的学人,如汪聚应、罗立群等,他们经过不断淬炼后的新研究成果,代表着这十年唐人豪侠小说研究的最高水平。汪聚应在2011年整理出版《唐人豪侠小说集》,确立了“唐人豪侠小说”的基本理论框架,科学阐释了“唐人豪侠小说”的定义、范畴,“采辑范围力求广泛”“篇目内容力求准确”“重视篇目内容的发展流变”“校注重视详备”,[28]6有效解决了后来研究者的基础文献问题;其论文《论唐人豪侠小说中的“武”》细致考察“技击”“道术”“药物”“功夫展示”等唐人豪侠小说中“武”的形式内容和文化精神,进而探讨唐人豪侠小说在武术、杂技、宗教文化影响下所体现的审美价值。[29]36-40罗立群广泛吸收过去数十年侠文化研究成果,2012年出版《中国剑侠小说史论》,在探讨了唐人侠义观念和侠风流变的前提下,结合唐人所受的宗教文化影响,展开文艺解析。[30]高慧芳《〈刺客聂隐娘〉的政治隐喻与文化叙事——电影和唐传奇的对照分析》通过对小说和电影改编文本的比较,深度剖析了二者在形象塑造、情节设计等方面的不同诉求和用意,开拓了新的研究视野。[31]156-163吴双近年发表《选择与过滤:唐宋豪侠小说在日本的异域想象》,考察唐宋豪侠小说在日本的传播与接受,同时分析中日研究者在理解与认识中存在的分歧,进一步开阔了唐人豪侠小说研究的学术视野。[32]51-58

近年来汪聚应、韩云波等学人均有关于唐人豪侠小说研究的社科项目立项:汪聚应“唐人豪侠小说研究”(国家社科基金项目:19XZW011)、韩云波“多卷本《中国武侠小说史》”(西南大学人文社会科学研究重大项目培育经费资助项目:14XDSKZ005)、高慧芳“比较视野下的唐宋女侠故事文化研究”(国家社科基金项目:18BZW050)。相信,在深厚的研究基础、系统的研究思维、前沿的学术眼光和科学严谨的研究方法的支撑下,唐人豪侠小说研究必然会有更具分量和价值的成果。

四、反思与展望

通过上文回顾,百年来唐人豪侠小说研究的发展脉络、风貌和趋向已经比较清晰,各时期因其时代风向和学术环境的影响,呈现出不同的阶段性特征。总体来看,已有研究成果的数量和质量都让人欣喜,唐人豪侠小说研究已经成为一个旁支多延、内蕴丰富的成熟课题。但同时,我们必须承认,以往的唐人豪侠小说研究确实还存在一些问题,既有疏漏,也在一些方面欠缺深度,从研究者角度看,大致表现在以下几个方面:

第一,部分研究者对“唐人豪侠小说”的认识不够全面和准确。一方面,论者未能从唐代社会实际出发,忽视了唐世侠风与唐人任侠观念,以现当代“武侠”“侠义”等概念来约束唐人豪侠小说研究,目光集中于一些事涉“复仇”“杀伐”“比武”等情节的篇目,必然形成唐人豪侠小说研究的缺憾和失误。另一方面,自二十世纪初期以来,学界研究中国古代小说普遍存在“以西律中”“以今律古”的问题,由此造成“原本已经十分复杂的中国古代的小说概念更加混乱”、对古代小说的整理编选“无视中国古籍原书性质挑挑拣拣”、研究结果“离古代小说的真相愈来愈远”。[33]170-181近三十年来,反省中国古代小说文体认识误差愈来愈为学界所重视,对中国古代小说理论体系的重新构建也逐步展开。但这些新的研究成果,尚未普遍收纳在流行的古代小说史或者古代文学史中,因此,古代小说研究领域仍存在“以西律中”“以今律古”的现象。以上问题的存在,致使一些研究者不能准确把握唐人豪侠小说的真实面貌,既误解了唐人豪侠小说的规模,也脱离了唐人豪侠小说的创作现实。

第二,研究思维、研究方法趋同,亟须更多创新。从上文可以窥见,对唐人豪侠小说的研究主要集中在“形象分析”“产生原因”“女侠”等几个主要论题,但唐人豪侠小说研究所包含的内容显然不止于此,仅从同时代文学内部互动关系来看,唐人豪侠小说与唐人咏侠诗虽然都在侠文学范围之内,但各自呈现的精神面貌和审美特征却泾渭分明,所反映的任侠观念也有不同层面的区别,而对这一问题,却鲜有关注,更未有深刻分析。同时,围绕着几个主要论题展开的研究,其思考方向趋近一致,论述模式往往相近相似,在不断堆积研究数量的可喜表象下,存在着重复研究、粗糙研究的弊病。以唐人小说中“豪侠形象”的分类为例,近年仍不断有论者发表各种表述方式下的简单分析,不外是对豪侠身份、个性、行为等的类别划分和意涵解读,而其分类结果,或者前人研究中早已有之,或者解读过度、划分勉强。此外,唐人豪侠小说研究还存在重文本分析而轻综合考究的现象。以“女侠”问题为例,不少论者从数量观感出发,将唐人小说中“女侠”形象的涌现简单解读为唐代女性社会地位上升的文学反映,不仅没有细致分析小说所反映的女性境遇和文人女性观,也忽视了“女传”文化对女侠小说创作的深刻影响和叙事侠文学的发展现实。[34]68-72

第三,研究队伍整体素养和水平仍需提升。在汪聚应、韩云波、王立等学人的努力下,古代侠文化和侠文学研究队伍逐渐成长,力量不断壮大,这部分学人及围绕在其周围的研究群构成了唐人豪侠小说研究的主要力量。二十一世纪以来,唐人豪侠小说研究成为研究生学位论文的选题热点,研究生也顺应成为唐人豪侠小说研究队伍的重要组成。但中肯来说,硕士生本身的知识储备较难满足高质量高水准的研究要求——毕竟唐人豪侠小说涉及“侠文化”和“古代小说”两个复杂课题。因此,大多学位论文选择从现当代文艺理论角度解析唐人豪侠小说,研究方向集中于豪侠形象的类型分析、流变考察等,其中一些论述缺少新意,高度不够、突破不多。还有部分研究者,急功近利,不能耐心掌握已有研究成果、全面把握研究现状,粗浅分析、勉强论说。

中国古代小说是一种相当复杂的文类,内容丰富、包罗万象,文体特征动态变化,①关于中国古代小说文体动态特征,可参阅刘勇强《古代小说文体的动态特征与研究思路》(《文学遗产》2006年第1期)、段江丽《中国古代“小说”概念的四重内涵》(《文学遗产》2018年第6期)等文。与其他文体的关系又比较特殊,因此研究古代小说必须要有开阔的眼光和理性的思辨,对唐人豪侠小说的研究也应该放在唐代社会文化大环境和唐人小说的发展演变之中。以下我不揣谫陋,就唐人豪侠小说研究的发展方向提出几点建议:

一是要以全面准确认识“唐人豪侠小说”为研究前提。在文献整理方面,汪聚应《唐人豪侠小说集》辑校一百三十余篇,是当前可靠的基础研究资料。在中国古代小说文体认识不断成熟、新的理论体系逐步建立,古代小说文献辑佚钩沉持续取得成绩的背景下,唐人豪侠小说的查缺补漏也非常必要。充分掌握唐人豪侠小说的全貌,是准确认识、理解、剖析唐人豪侠小说的前提。在理论和观念方面来看,由于研究者对古代“侠”的理解认识差异、研究视角的不同,对唐代侠文化的理论描述仍处于各自为营的状态。从古籍文献中追溯还原唐人的尚侠风气,梳理不同阶段、不同类型、不同地域唐代文人的任侠观念,形成系统全面的文化理论体系,既可以为初涉唐人豪侠小说的研究者提供周翔可靠的基础知识依据,提升研究的便捷性,也可以避免因理论薄弱造成的“以今观古”、讨论肤浅、模式单调等问题,提升研究的质量。在这方面,汪聚应通过《唐代侠风与文学》等著述已经做了大量工作,理应引起后来研究者的重视。

二是要填补遗漏,同时开阔研究视野。唐人豪侠小说的纵向研究不能简单停留在豪侠形象的流变解读、单一题材类型的比对解析中,而应该充分尊重古代小说发展实际,既把握唐人豪侠小说统一于唐人小说的阶段特征,也要注意小说文本内部不同体式之间的差异性;既要全面考察历史上游诸文化因素对唐人豪侠小说创作的深刻影响,也要突破小说文体局限,多方位追踪梳理唐人豪侠小说的后世流变及文学影响。在横向研究中,除了从政治、宗教等社会文化角度分析唐人豪侠小说产生、兴盛的原因外,还应重视唐代士人心态的剖析,尤其应该深挖唐人豪侠小说与其他文体的互动研究,在综合视角中贴近唐人创作豪侠小说的真相。

三是要创新研究思维与研究方法。可以利用其他研究领域的研究方法,采用多维视角解读、剖析文本,探寻唐人创作豪侠小说的心理诉求,理解其承载的社会文化影响,譬如利用社会学研究思维,通过性别视域等研究角度分析诠释女侠传奇,其逻辑关系更为清晰,结论也更有说服力;[35]129-131利用比较研究等方法,观照唐人豪侠小说在后世的流变、重写、改编,串联豪侠小说、咏侠诗、新派武侠文学及武侠影视等不同载体,探究任侠心理的变迁,既能提供新的研究话题,也能使已有的研究话题更趋深化、细化。