松辽盆地嫩江组草莓状黄铁矿及其古环境意义

2021-09-23131313

131313

(1.中国地质大学(北京) 生物地质与环境地质国家重点实验室,北京 100083;2.中国地质大学(北京) 科学研究院,北京 100083;3.中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院,北京 100083)

当前人类活动产生的温室气体排放增加,造成了显著的温室效应,全球气候变化成为国际社会共同关注的重大紧迫的科学问题。陆相气候系统相比于海相系统对全球气候变化更加敏感[1],陆地又是人类生存繁衍的基础,因此,人类文明的发展亟待我们对陆地系统在全球变暖条件下的气候和环境变化进行更深入的了解。白垩纪(~145.0~66.0 Ma)是地质记录中温室气候条件的典型范例之一[2],具有高温度、高海平面和高大气二氧化碳浓度等特征,白垩纪的陆相记录很丰富,提供了研究陆地系统应对温室气候变化的绝佳机会。我国松辽盆地为白垩纪大型陆相湖盆,保存了一套近乎完整的白垩纪陆相沉积地层[1],同时,松辽盆地大陆科学钻探——“松科1井”、“松科2井”和“松科3井”获取了几乎连续的白垩纪沉积记录,为研究温室气候下陆地系统的气候环境变化提供了理想的素材。

晚白垩世嫩江组二段(K2n2)沉积时期(Santonian-Campanian期)[3-5]是松辽盆地的最大湖泛期,湖区面积超过现今盆地范围[6],并且嫩江组二段记录了湖泊缺氧事件、(可能的)海侵事件、白垩纪超静磁期的结束等重大地质事件[3-5,7-9]。同时,松辽盆地也是大型陆相含油气盆地,嫩江组二段的黑色页岩是主要的烃源岩之一。因此,对嫩江组二段沉积期间古湖泊水体的氧化还原环境和古环境重建的研究,一直以来都是松辽盆地的研究热点。

黄铁矿(FeS2)是地壳中最常见的一种硫化物,在低温成岩环境中生成和沉淀的黄铁矿是富有机质沉积地层中的特征性矿物,也是重建沉积环境的重要指标之一[10]。草莓状黄铁矿是沉积地层中最常见的黄铁矿形态之一,是由等粒状亚微米级黄铁矿晶体聚集而成的球形集合体[11],直径通常为几微米至几十微米[12]。Rust[13]在1935年引用法语“framboid”一词首次描述这种集合体形态,之后沉积地层中的草莓状黄铁矿一直吸引许多地质科学家的关注。草莓状黄铁矿在现代海洋和淡水沉积物以及各地质历史时期的沉积地层中普遍存在[12,14-20]。通过对草莓状黄铁矿的人工合成实验和现代黑海中草莓状黄铁矿的形成机制和粒径分布的研究,发现草莓状黄铁矿形成于沉积过程中的准同生期或成岩作用早期,在氧化还原界面附近形成,其形态和粒径分布特征可以对沉积时的古海洋、古湖泊的氧化还原环境进行恢复[12,15-18]。基于此,本研究以松辽盆地“松科1井”北孔晚白垩世嫩江组二段为研究对象,通过对泥岩中草莓状黄铁矿的粒径大小及分布规律的研究,探讨沉积期湖泊水体环境的变化。

1 地质概况

松辽盆地位于中国东北部,地跨辽宁、吉林、黑龙江三省及内蒙古地区,面积约260 000 km2。松辽盆地是一个大型裂谷盆地,经历了热隆张裂、伸展断陷、热沉降坳陷和构造反转四个构造演化阶段[6]。松辽盆地中生代—新生代陆相地层由火山岩、火山碎屑岩以及冲积扇、河流和湖泊的沉积物组成,盆地最大沉积厚度可达10 000 m,盆地基底为古生代火成岩、变质岩和火山岩[1,6]。

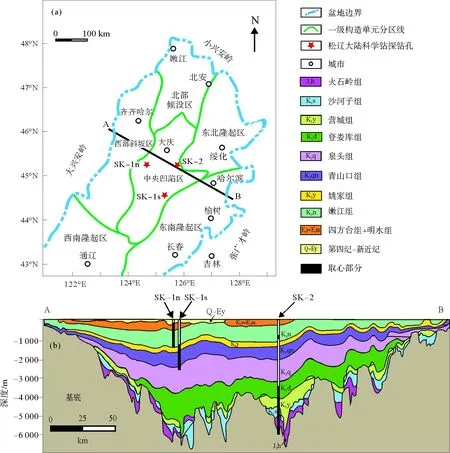

松科1井位于松辽盆地中部中央坳陷区古龙凹陷,于2007年完成钻探任务,恢复了晚白垩世泉头组上部至明水组和早古近纪泰康组下部2 485.89 m长的岩心。该井由南孔和北孔两个钻孔组成,两孔井位相距约60 km。松科1井南孔钻取了泉头组三段顶部至嫩江组二段底部的地层。松科1井北孔取心长度1 541.66 m,主要钻取晚白垩世嫩江组一段顶部至古近纪泰康组底部地层,与松科1井南孔以嫩江组二段底部油页岩层作为标志层进行衔接(图1)。松科1井北孔的嫩江组二段厚度为199.4 m,底深 1 783.2 m,是主要的生油层,以黑灰色泥岩为主,夹油页岩、粉砂质泥岩和粉砂岩。

(a)构造单元划分;(b)沿A-A’横截面的地层框架及钻孔位置

2 材料与方法

本研究样品采自松科1井北孔嫩江组一段顶部和嫩江组二段的岩心,共采集样品98块,取样深度范围为1 579.35~1 785.56 m。样品岩性以中深灰色、深灰色、灰黑色泥岩为主。

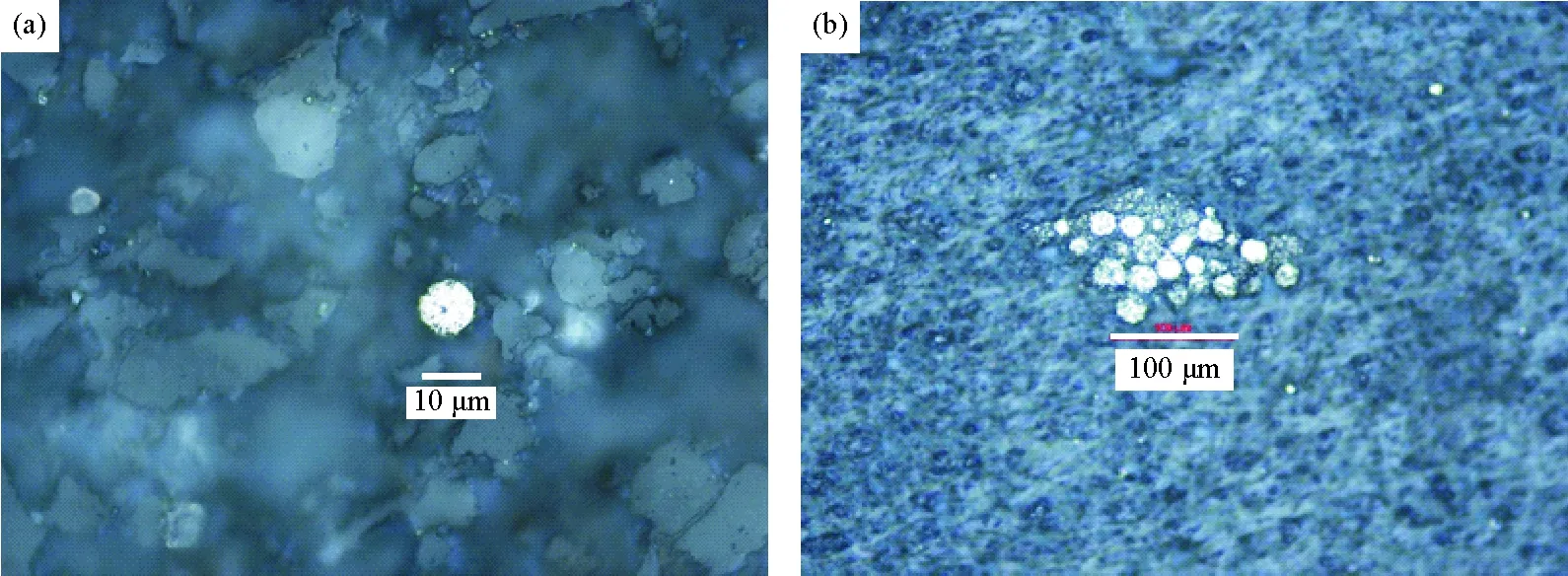

对采集的块状泥岩样品沿垂直层面方向进行抛光处理,将其制成0.5~1 cm厚度的光片。使用反射光显微镜(OLYMPUS BX51M)对98块光片样品进行观察。操作时,首先将显微镜视域对准光片一个角,对视域中出现的草莓状黄铁矿(图2)的赋存形态和粒径大小进行记录和统计,然后平行移动光片,再记录和统计出现在新视域中的草莓状黄铁矿,重复这些操作,直到光片的尽头。然后垂直移动光片,统计新的一条线上的草莓状黄铁矿,直到整个光片统计完毕。

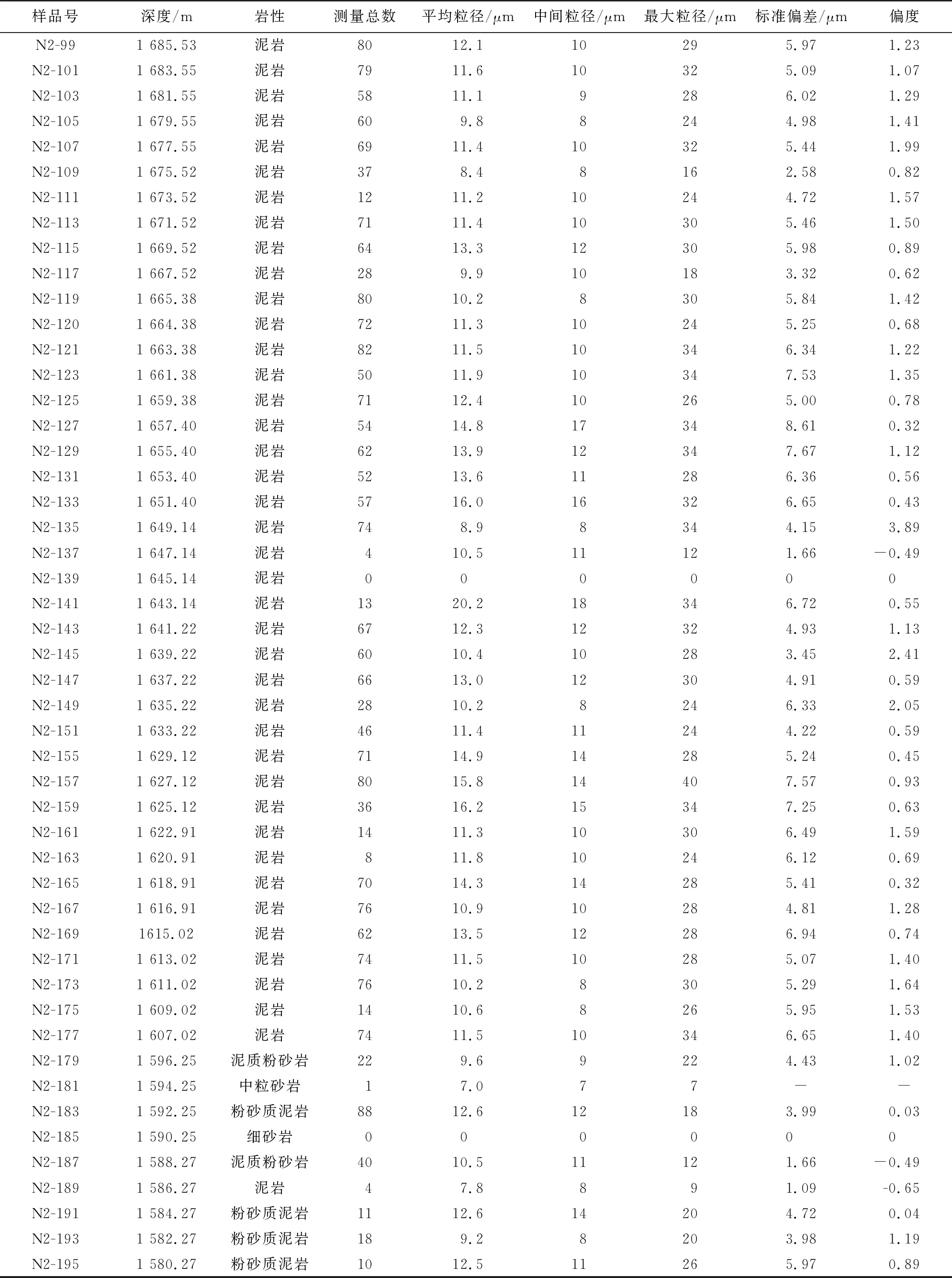

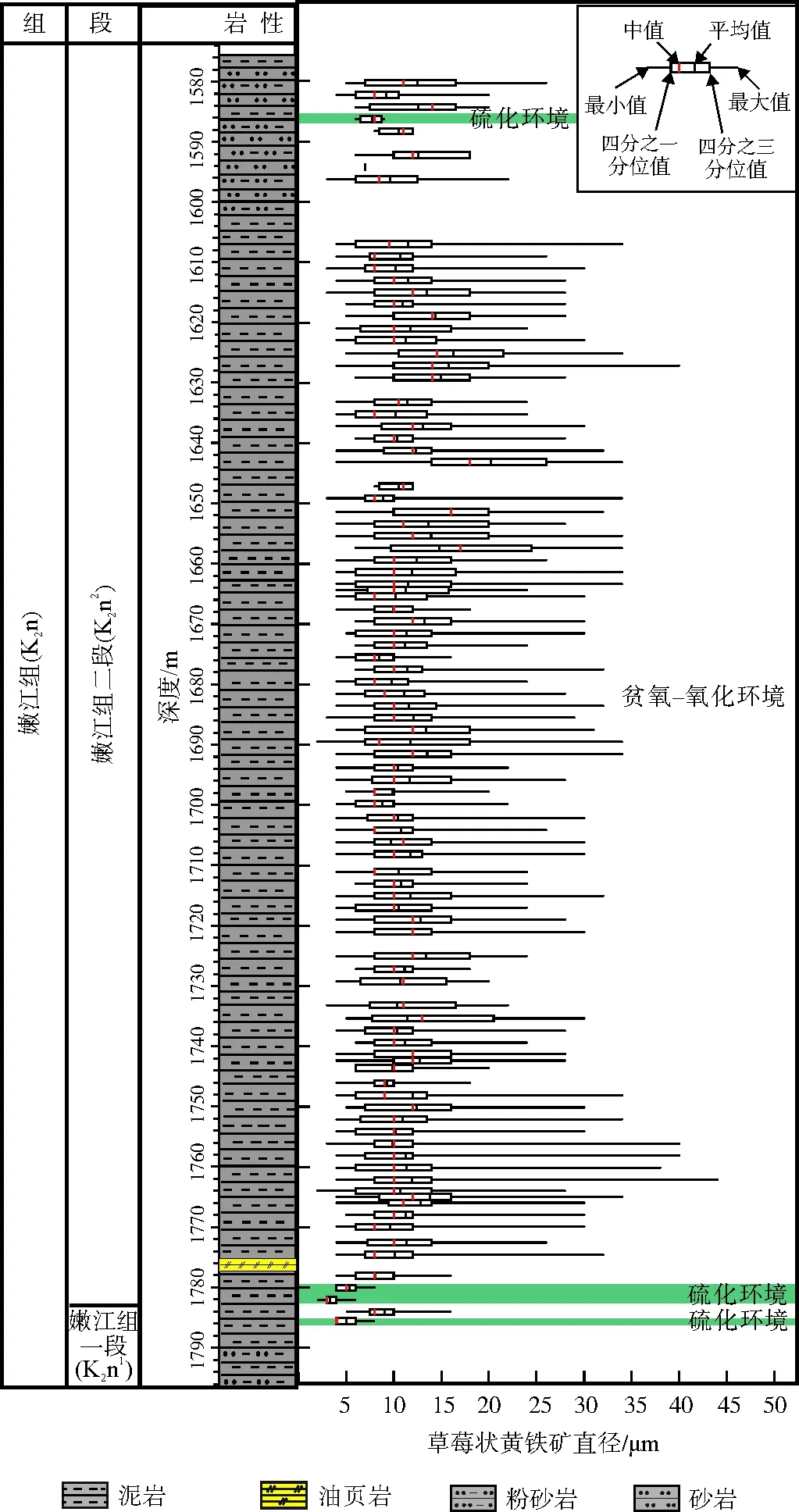

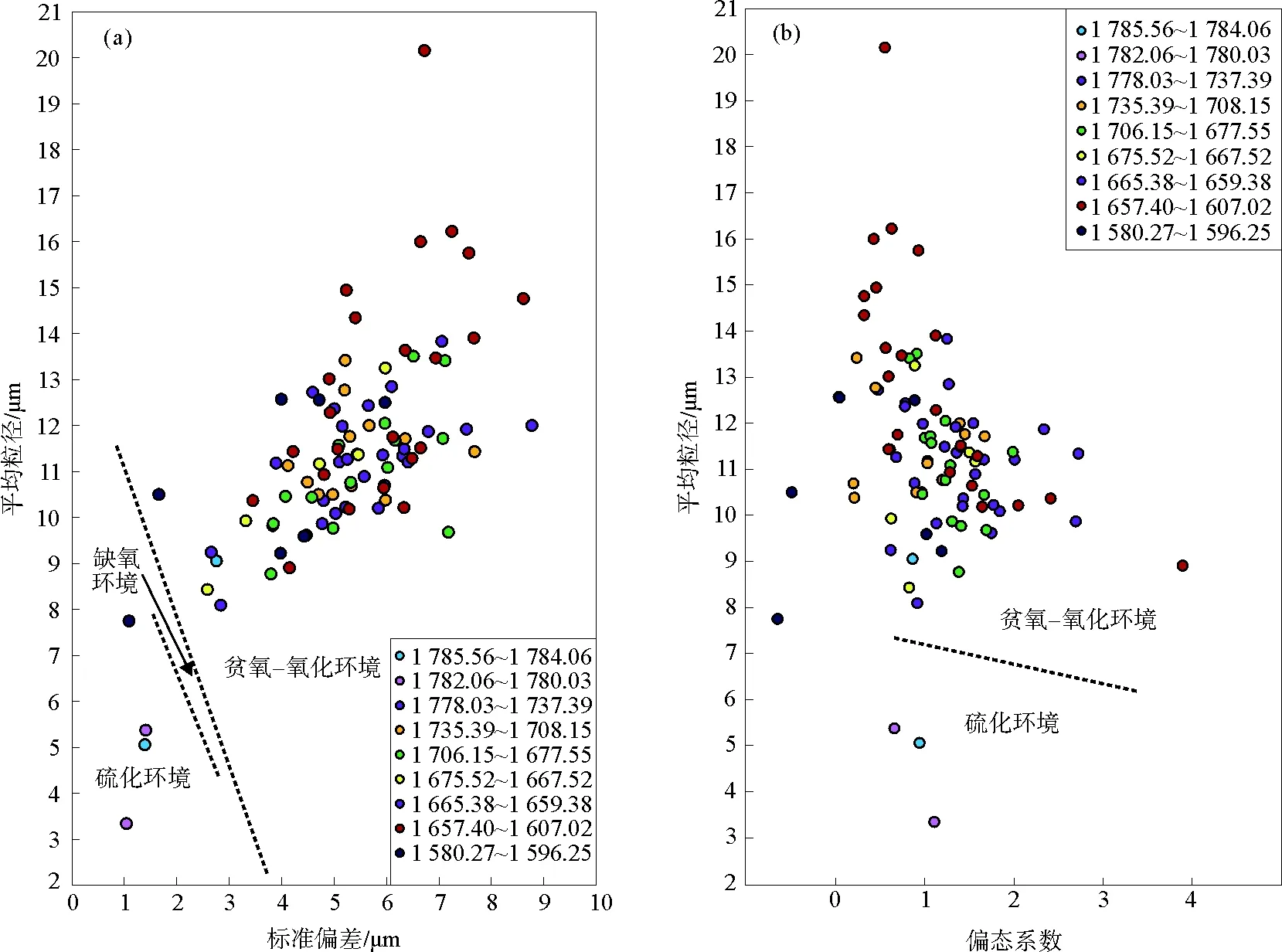

统计后的草莓状黄铁矿的粒径数据,利用箱须图(box-and-whiskerplot)(图3)、草莓状黄铁矿平均粒径对标准偏差的二元图解(mean-standard diameter)(图4(a))和草莓状黄铁矿平均粒径对偏态系数的图解(mean-skewness)(图4(b))进行分析。

(a) N2-65,1 721.01 m (b) N2-115,1 669.52 m

3 实验结果

在松科1井北孔嫩江组二段的泥岩中存在多种形态的黄铁矿,总体上可划分为黄铁矿单体和集合体两大类。单体包括自形晶黄铁矿、草莓状黄铁矿和他形晶(半自形晶)黄铁矿;集合体包括自形晶集合体和草莓状黄铁矿集合体。表1为98个样品的草莓状黄铁矿粒径的统计结果。除N2-63、N2-139、N2-185 3个样品之外,其他样品均有草莓状黄铁矿存在。草莓状黄铁矿粒径随深度具有一定的变化特征,平均粒径为3.3~20.2 μm。

依据草莓状黄铁矿的粒径分布,可划分两个深度区间,即1 780.03~1 785.56 m和1 580.27~1 778.03 m。嫩江组一段顶部1 785.56 m深度的样品中草莓状黄铁矿平均粒径较小,为5.1 μm,中间粒径为4 μm;而1 784.06 m处的样品中草莓状黄铁矿平均粒径为9.1 μm,中间粒径为8 μm。嫩江组二段底部的两个样品(深度区间为1 780.03~1 782.06 m)平均粒径较小,为3.3~5.4 μm,变化范围很窄,而上部的样品中草莓状黄铁矿粒径较大,且变化范围较宽,平均粒径为7.0~20.2 μm。

4 讨论和结论

低温环境中的黄铁矿一般形成于缺氧条件下,硫酸盐还原菌以有机质作为还原剂和能量来源,将水体中的硫酸盐还原成H2S,在水体中活性铁的存在下,H2S与活性铁进一步反应结合,形成一系列铁的硫化物,最终形成黄铁矿并保存在沉积物中[18]。在黄铁矿的形成过程中,以下几个因素可能会限制黄铁矿的生成:①有机质含量和活性,②硫酸盐浓度,③活性铁含量,以及④发生这些反应的时间[19-20]。沉积环境的变化会改变环境中上述因素及其对黄铁矿形成的相对重要性,而黄铁矿会在形态学上对沉积环境的不同阶段的变化做出响应。在硫化环境中,水体的氧化还原界面位于沉积物-水界面之上,草莓状黄铁矿形成于氧化-还原界面之下的水柱中,具有很快的生长速率,形成后很快沉积到沉积物中随后发生埋藏,造成草莓状黄铁矿形成的时间严重受限,这种环境下形成的草莓状黄铁矿粒径较小,且粒径变化范围较窄,平均粒径为(5.0±1.7) μm,最大粒径一般小于20 μm[12,15-16,20]。在含氧-贫氧的水体环境中,氧化还原界面位于沉积物-水界面之下,草莓状黄铁矿原位形成于缺氧至硫化的沉积物孔隙水中,具有较长的生长时间,这种草莓状黄铁矿粒径较大,其粒径普遍介于4~50 μm,且粒径均一性较差,最大粒径大于20 μm[12,15-16,20]。沉积地层中的草莓状黄铁矿在形成后二次生长是受限的[12],其粒径大小和形态很难受到后期改造作用的影响,因此,草莓状黄铁矿能够保留最初的结构,其粒径大小和粒径的分布规律可有效地指示其沉积时底层水体的氧化还原条件[12,20]。

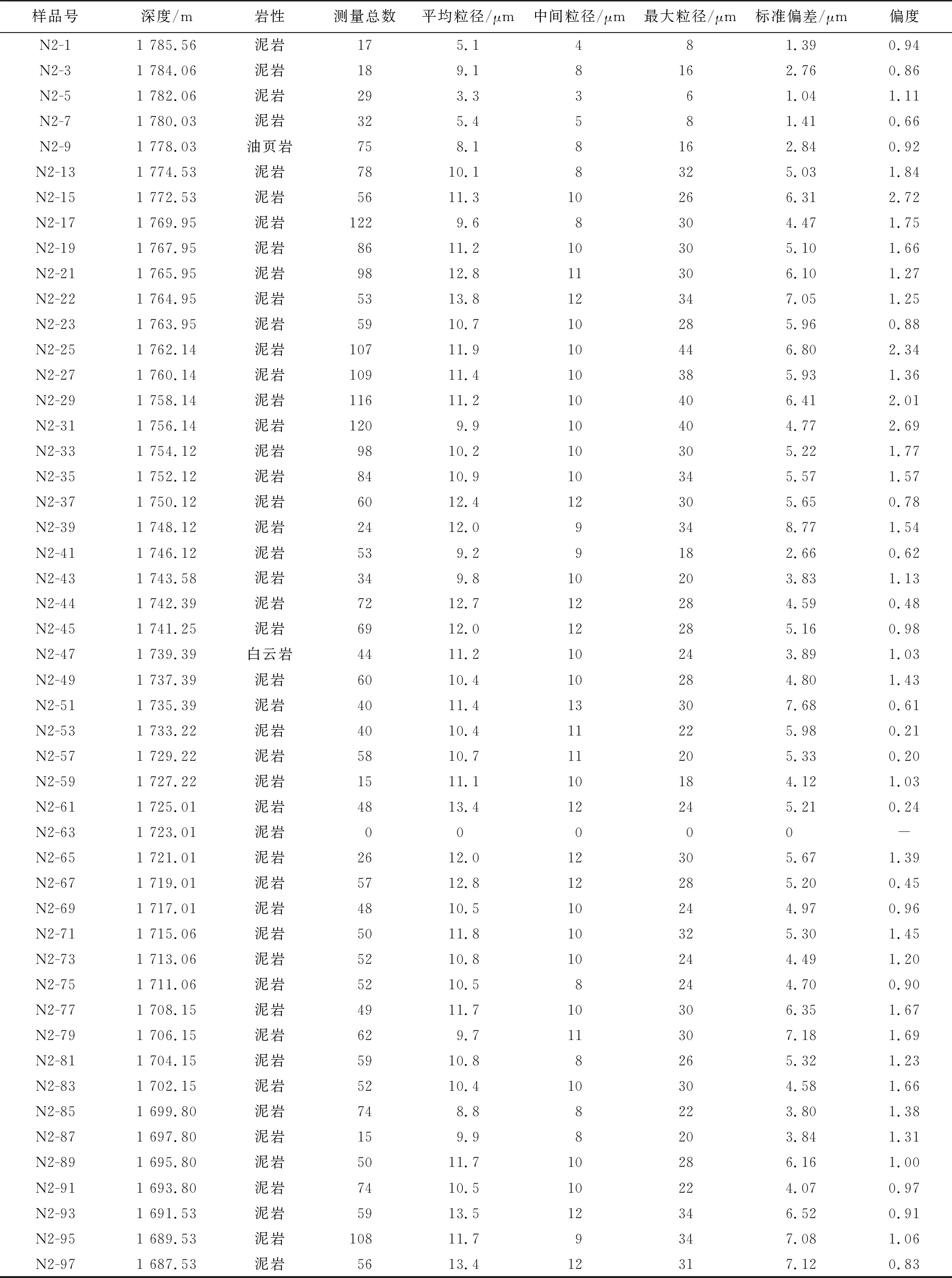

表1 嫩江组二段草莓状黄铁矿粒径分布统计结果

续表1

图3 嫩江组二段草莓状黄铁矿直径分布箱须图

箱须图可以有效地显示沉积序列中草莓状黄铁矿粒径的分布变化[20],从箱须图(图3)可以看出在松辽盆地松科1井北孔嫩江组一段顶部和嫩江组二段底部,有3个样品的草莓状黄铁矿单体平均粒径较小(3.3~5.4 μm),且每个样品统计的粒径变化范围较窄,但嫩江组一段顶部的一个样品(深度为1 784.06 m)的草莓状黄铁矿平均粒径较大,为9.1 μm(图3)。统计说明在嫩江组一段顶部和嫩江组二段开始的时候,底层水体曾经经历过一段硫化-缺氧的时期,且沉积环境存在过硫化和贫氧-氧化条件的波动。在深度区间为1 580.27~1 778.03 m时,草莓状黄铁矿的粒径范围较宽,为4~44 μm,平均粒径7.0~20.2 μm(图3),此时底层水体总体为贫氧-氧化的环境。图4显示了嫩江组一段顶部和嫩江组二段中草莓状黄铁矿的平均粒径对标准偏差的二元图解和平均粒径对偏态系数的二元图解。根据前人的资料划分的硫化和缺氧环境界线[12]以及缺氧和贫氧-氧化环境的界线[17],进一步将松科1井北孔嫩江组的草莓状黄铁矿粒径大小的统计数据投在图中,结果指示嫩江组一段顶部和嫩江组二段底部的3个样品的数据点分布在硫化环境区域。另外,深度为1 586.27 m的样品点也落入了硫化环境的区域。其余样品的草莓状黄铁矿的粒径统计数据均落入贫氧-氧化环境。

根据本研究反光显微镜下观察的结果和前人发表的松科1井南孔的嫩江组一段到嫩江组二段底部的草莓状黄铁矿粒径分布的数据[21],松辽盆地嫩江组一段和二段地层中草莓状黄铁矿含量存在显著变化。在嫩江组一段沉积期间草莓状黄铁矿含量很少,单个样品中草莓状黄铁矿统计数量少于10个,从嫩江组一段顶部开始向上到嫩江组二段,草莓状黄铁矿的含量显著增加。嫩江组二段样品中草莓状黄铁矿含量总体较高,但也存在波动,如1 586.27、1 590.25、1 594.25、1 620.91、1 645.14、1 647.14和1 723.01 m深度的样品中草莓状黄铁矿含量极少。草莓状黄铁矿的含量变化可能是受有机质含量和活性、活性铁含量和硫酸盐浓度的变化造成的。与海洋环境相比,淡水湖泊环境中溶解硫酸盐浓度要低得多,因而在含有大量有机质和碎屑铁矿物的淡水沉积物中,溶解硫酸盐通常是湖泊黄铁矿形成的一种限制因素[19]。浮游有孔虫、特征生物标志化合物等的研究指示了在松辽盆地嫩江组一、二段沉积期间可能发生过间歇性的海侵事件[8-9],海水的侵入,为湖泊带来了大量的溶解硫酸盐,另外,大量高密度海水的注入容易造成湖泊水体的盐度分层,富氧的表层水无法到达底层,造成了底层水缺氧的环境,有利于草莓状黄铁矿的生成。另一方面,嫩江组二段是松辽盆地最大的湖泛期,湖平面迅速升高,湖泊水位上升对沿岸硫酸盐岩的侵蚀和溶解也可能增加水体中溶解的硫酸盐浓度,有利于草莓状黄铁矿的生成。

(a)平均粒径对标准偏差的二元图解,硫化环境和缺氧环境界线虚线据Wilkin等[12],缺氧环境和贫氧-氧化环境的界线虚线据Bond and Wignall;(b)平均粒径对偏态系数的图解,虚线据Wilkin等[12]图4 嫩江组二段草莓状黄铁矿平均粒径对标准偏差和偏态系数的图解

综上所述,根据松辽盆地松科1井北孔嫩江组一段顶部到嫩江组二段样品的草莓状黄铁矿粒径的统计数据显示,在嫩江组二段沉积时期,水体底层氧化还原环境曾发生过变化,经历了由硫化水体环境到贫氧-含氧水体环境的变化。嫩江组一段和二段地层中草莓状黄铁矿含量的变化,可能与海水间歇性入侵和/或湖泊水位上升对沿岸硫酸盐岩的侵蚀和溶解造成的水体溶解硫酸盐含量的增加相关。