吉州窑中的传奇

2021-09-23卢厚霖

卢厚霖

长久以来,中国人一直有使用陶瓷用具的习惯。从秦汉时期的制作雏形,到明清时期的成熟工艺;中国瓷器发展史,就是一部中国文明发展史,瓷器的发展史是中华民族发展史中重要的组成部分。瓷器的受众也一直非常广泛:上到王公贵族、下到平民百姓。为了满足各社会阶层的需求,数量极大的瓷器烧造处便慢慢出现。在古代,交通极为不便,像瓷器等易碎物品不能够很好地保护且输送到其他地区,所以在不同地区产生了大量的陶瓷烧造窑口,他们因为天气气候的不同,土质水质的不同,文化理解和宗教的不同,才使得中国古代瓷器各式各样、风格迥异、各有千秋。其中在机缘巧合下产生的巅峰之作也一直被大家所熟知,有“五大名窑”:汝、官、哥、钧、定。还有“八大窑系”:汝窑、耀州窑、官窑、定窑、磁州窑、钧窑、景德镇窑和哥窑。这些都是先人为了满足生活需求所烧制的,因而有些烧造得精美、有些素朴,这不是因为工匠的技艺或用心不够,而是为了满足不同使用需求的人。吉州窑的瓷器虽然不如同为黑釉瓷的建盏有名,但其生产的木叶纹盏在烧造工艺上独一无二,其审美独得逸趣,为后世人所珍爱。

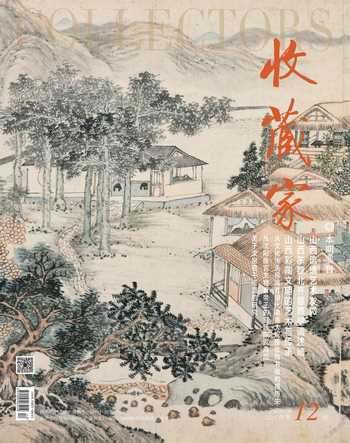

“柴米油盐酱醋茶,琴棋书画诗酒花。”前面7件是生活的必需,而后面则是日常外的消遣。当一个社会的物质变得越富足,娱乐就越发达,古今中外皆是如此。当然最具盛名的还是千年前的宋代。“从来名仕能评水,自古高僧爱斗茶。”宋代人因为物质上得到了满足,所以就变得特别重视精神的享受。其中斗茶就是其中之一。因为斗茶这一活动而衍生出了“茶道”一说,而“茶道”其中最重要条件就是茶道具,在茶道具中最为耀眼、最为传奇的就是茶盏。在宋代有许多不同样式的茶盏。材质上有金属,有瓷陶;颜色上有南黑、有北白。本文所说的便是南方黑釉瓷器中的明珠、北宋时期茶盏的珍品,后世人所传唱的传奇——木叶盏(图1?图2)。

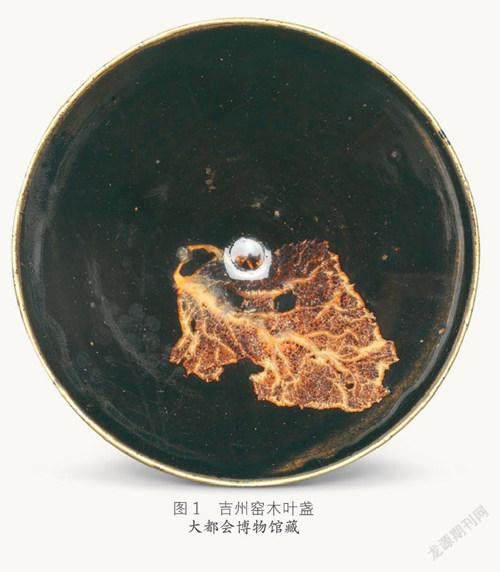

木叶盏以黑釉为底,另有金叶一片浮在其上,形成黑金的经典对比配色。但木叶盏的精妙并不在变化多彩的釉色,也不在美轮美奂的轮廓,却只在这一片静谧恬静的金灿树叶。木叶盏的黑釉与金叶彰显得并不只是宋人朴素大方的审美,也是宋人大道至简的哲学,更是宋人登峰造极的工艺。如此精美的艺术品不仅让我们产生疑问:难道这些成品都是当时工匠们拍脑袋想的?一撮而就的吗?当然不是,木叶盏独特的美学源于设计的精妙和高度精湛的技术的相互作用,工匠们随着时间的推移通过细心的观察和实验而完善产品。也就是说吉州窑木叶盏有着数量不少的实验的产品。上世纪50年代以来,吉州窑址做过多次调查,1980?1981年江西省文物工作队及吉安县文物管理办公室联合对窑址做了细致的调查,开探沟25个,清理了龙窑一座及作坊遗址,获得了大量瓷片及窑具。对全面了解与研究吉州窑积累了丰富资料。

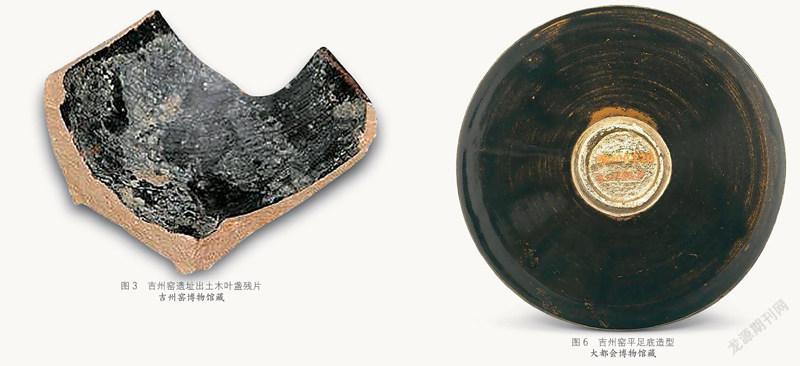

虽然遗址出土通常为残片,但我们仍可以通过传世的木叶盏窥探宋代的美学追求;完美地展示宋代木叶盏的特征。褐黑的底色、黄金的叶子,随着光影而变化的釉面与叶子上的清晰脉络交相呼应着,让人目不暇接。这件私人馆藏的木叶盏高47、宽105毫米。为敛口、高底足,这样的茶盏通常为吉州窑早期作品。盏口为椭圆形,盏底还有着一个小的弧形轮廓,是拉胚时留下的痕迹。整个茶盏造型优美、線条流畅,虽然已经过去了千年,但骨子里仍然透露着风雅。从实际使用来看,敛口的造型比起敞口更加方便保温和携带,也更不容易损坏。比如现代日本抹茶通常在冬日用敛口茶盏保温,而夏日用敞口散热。

木叶盏的工艺十分复杂,从陶土、拉胚、调釉和烧制次序,窑内温度甚至是叶子的品种选择和采摘叶子的季节也都有讲究。在烧制前,需要先在土胎上施一层黑釉,然后在经过处理的树叶上施一层淡釉,再把树叶贴在陶体上开窑烧制。在高温烧制下,叶身燃烧殆尽,最终叶脉与盏融为一体。因为每一个木叶盏都用的是天然的叶子烧成,所以叶纹和叶脉便不会有重复。像这只木叶盏的状态非常舒展、自然,可以让我们全面地看到叶子的折叠关系和形态。但是叶子上的脉络并不是很清晰,这是因为当时的火候掌握不稳定,从而有些时候窑内的温度过高,导致叶脉的纹路和黑色的底釉融合到了一起,所以叶脉的纹路便变得模糊了。木叶盏的选叶各式各样,有些是梧桐叶,有些则是桑叶。梧桐叶在中国文化中一直有着十分重要的地位,从庄子的“栽下梧桐树,引得凤凰来”到淮南子的“一叶梧桐落,天下尽知秋”。这些种种的名人名言都以梧桐树做典故,而木叶盏中的梧桐叶便是宋人的寄托。而桑叶的形态舒展,叶片硕大,而且支撑了中国最重要的贸易品之一的丝绸的生产。因此古人也对桑叶有着不一般的感情。

哈佛大学艺术博物馆保护和技术研究中心曾检测过宋代棕黑色瓷器中的化学成分含量,其中在胎土中有着氧化钾(K2O)、氧化铝(Al2O3)和氧化钠(Na2O),这是因为在吉安本地胎土中含有长石和石英等元素。这些元素的出现加固了胎土的强度,大幅提升了烧造的成功率。在1300度左右的高温下,木叶盏的胎中所含的陶土被热转化成了3Al2O3×2SiO2,也就是瓷器中常出现的莫来石。除此之外,一些助熔元素的加入像氧化铁(FeO)、氧化镁(MgO)、氧化钠(Na2O)、氧化锰(MnO)和氧化钙(CaO)等氧化元素降低了釉水里矿物质的熔点,让古代的柴烧窑口更加容易达到需要的温度。而这件木叶盏上还能看到许多与其他吉州窑茶盏不一样的特征。像器物周身的小气包,这是因为吉州窑以铜、铁为呈色,在1300度左右的高温烧造的。因此在窑里烧造时,在拉胚过程中包含的小气泡被厚厚的釉层所覆盖。在烧造完毕、器物冷却的时候,气泡往外冲破时被挡在釉层与土坯的中间,因此器物表面便会产生大小不一、凸起程度不一致的隆起。同时在底釉上分散着时而密集、时而松散,毫无规律的窑渣和窑粘。这是因为当时烧造工艺落后,火候掌控不稳定所导致的。当杂质沾到了土胎或者混入了釉里,那些杂质便会随着器物进入高温中。有些熔点低的杂质便融化在釉里,肉眼看不出来了,还有些熔点偏高的便会形成一两颗的小点,摸上去是硬的,成凸起状。这些都是因为当时工艺不先进与不成熟的特征。这些缺陷在现代标准化流水线生产来看是不可容忍的,可以通过技术提高而避免的瑕疵,可是在1000年前的宋代这些都被视作是不可避免、不可抗的缺憾。因为当时的烧造工艺不如现在,但也是因为木叶盏使用者的审美融合了佛教、道教等宗教观念,因此这些瑕疵在他们看来便不再是坏处,反而是大自然赐给一件艺术品的必备的特征。

这件木叶盏还有一个比较明显的特征就是底足有着2到3度的倒角关系。这个特质与其他从吉州窑中出来的茶盏不同,一般的吉州窑的瓷器都是平足底(图6),并没有倒脚,而这只却与众不同。除此之外,这只木叶盏的底足为约80毫米的高足(图7),内、外底足各有被斜削一刀。这一点在吉州窑的瓷器中也是十分罕见的,且带有拉胚痕迹和当时工匠的指甲印。这件木叶盏身上的坑洼则是因为吉州窑的用土为类似高岭土的陶土,在烧造各挂釉时有着很多杂质藏在陶土里,所以在烧造后形成凹凸。此外,高岭土类所制的器物看似像陶器,但其实有着金属的硬度和声音,这导致工匠在修坯时需要用更大的力去切削,而变得不稳定。这些都告诉我们这件木叶盏并不属于批量烧造的产物,也可以证明当时的工匠对木叶盏的制作工艺并不熟悉。所以这件木叶盏可能是早期吉州窑刚刚研制出木叶盏时的实验产品。

由于吉州窑先天的烧制问题,胎质硬脆,相对其他窑口来说容易损坏,因此吉州窑的瓷器大多都有裂痕和冲线。而当时的工匠为了避免这一情况特地施了一层厚且润的底釉,这一举措让釉充分地包裹着土胎,但会因为不同局部受热、温度的不同而产生不同的氧化程度,导致烧造后釉色的变化不同,比如这件木叶盏身上的棕褐色则是因为窑内经过高温后呈色剂的过度氧化所导致的。不过万幸的是这件木叶盏非常地完整,无一处破损,实为难得。并且又具有着如此之多的当时烧造的痕迹特征,极大地增加了其历史研究价值。现在大多的木叶盏都被江西省博物馆,吉州窑博物馆和日本的一些或民间、或公办的博物馆收藏。在唐宋时期,受中国文化影响的日本人独爱黑釉茶盏。而木叶盞在他们眼中又是黑釉品类中的重中之重,从而大肆收购。因此目前还在市场中的木叶盏少之又少,在拍卖会上也屡创新高。比如,香港佳士得2016年秋拍中所拍的3162号木叶盏,最后以220万港币的高价拍出(图8)。中贸圣佳在2019年春拍中5026号木叶盏也以150万人民币拍出。这些年木叶盏水涨船高的价格告诉人们它的珍贵性。

木叶盏不仅在现代极其罕见,就是在宋代也是十分珍贵的。这是因为木叶盏是由北宋的皇室定烧,送给当时德高望重的高僧们使用的。当时有许多达官显贵皆佛教信徒,因此宋代僧人活动的场所变得极其广泛,寺院不仅是宗教中心和教育中心,还是艺术中心和经济中心。那么宗教、艺术、经济中心主持的身份就可想而知是何等的重要和尊贵,而他们的生活环境和状态便也不是以经济利益挂帅的,所以木叶盏对当时的他们来说并不是以价值取胜的宝物,而是一种荣誉、是精神上的享受和艺术上的欣赏。当然除了彰显身份和审美欣赏,茶盏的主要用途依旧还是斗茶。而吉州窑木叶盏的设计就非常适合宋人斗茶娱乐,茶盏拉胚的形态和开口的角度非常容易掌握,小巧的体积方便携带。还有在室外时,因为胎土和釉中含有铁等金属元素,在保温上也能起很大的作用。这些都是木叶盏作为实用器的特征。

除了经济价值、历史研究,木叶盏的艺术造诣也是极高的。在试论陶瓷叶纹装饰一文中,景德镇陶瓷学院的余勇和姚志敏曾经总结:他(指叶纹装饰)巧夺天工,来自于自然而又高于自然;他陶冶和凝铸着人类的灵魂,给人们美好的希望和慰籍。木叶盏也是叶纹的一种,甚至可以说是最精美、最耀眼的一种,是总结融汇了吉州窑工匠们充分的陶瓷装饰经验与技巧的提纯加工后所产生的升华般的新艺术。人类本质上是爱好自然的,因为我们源自自然,宋人很早就意识到了这一点,而他们对自然的向往就映射在了这一小小的茶盏里,很好地融合了佛家“一叶一禅”的哲学理念和宋人的极简审美。加上佛教艺术文艺的布教方式,木叶盏就更加贴合了当时高僧们的需求。对于佛教来讲,木叶盏不只是一件喝茶的器物这么简单,其所表达的“一尘一佛国,一叶一释迦”的哲学含义和佛教教义更为重要。也正因如此,受佛教文化影响颇深的日本和中国都非常地喜欢和追捧木叶盏(图9)。

古今中外,人类的目标一直都是变着法地满足自己的欲望,从物质满足到自我精神满足。在一次次的不满足中人们不断地去探索与创造,成就了我们今天的人类文明社会。虽然人类社会经过了几千年,也探索了几千年,但每当一次次达到目的满足后,又立刻有新的问题新的目标。我们一代又一代不断地追寻着,正如树枝上的树叶也年复一年地重复生长着;自然同我们一样在不断更新中成长。盏底的树叶,从发芽到落下,最后再被烧制在茶盏里,它经历了一次又一次的改变,在不断地变革中升华,最终才成为经典流传至今。但他的旅程仍没有结束,或者说永远都不会结束。在一代又一代的人手中流转,或使用、或拍卖、或收藏、或陪葬。虽然每个人对他的理解和作用都不同,但每一次的不同都赋予了它更深厚的历史痕迹与沉淀。只要人们精神要求达到了一定的高度,艺术审美和哲学理念就会与木叶盏的观念不谋而和,因此木叶盏才能千年经久不衰,受世界不同地方不同的人追捧。