命令型环境规制与重污染企业投资:激励还是抑制?

2021-09-22段一群徐赛兰

段一群 徐赛兰

摘 要:近年来,中国政府正采取日趋严格的命令型环境规制政策试图解决环境污染问题,但微观层面的经济主体对此如何响应?本文以新《环保法》为准自然实验,基于2010—2018年A股上市企业微观数据,运用双重差分模型(DID)考察命令型环境规制对企业投资行为的影响。实证结果显示:(1)新《环保法》的实施抑制了重污染企业的投资规模,其中,企业履行社会责任起到了部分中介作用。(2)进一步研究发现,对于国有企业、高研发强度和处于激烈市场竞争环境中的企业,新《环保法》对企业投资的抑制效果更为明显。因此,政府要进一步强化针对性的激励政策协同,为异质性重污染企业提供更公平的市场环境,进而引导企业积极履行社会责任,克服企业因经济动力不足造成对投资的抑制效应。本文不仅丰富了新《环保法》与企业投资之间的关系和机制研究,更为完善环境立法体系建设提供了政策建议。

关键词:环境规制;新《环保法》;投资行为;企业社会责任

中图分类号:F832.5 文献标識码:A 文章编号:1674-2265(2021)07-0054-08

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.07.008

一、引言

目前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,以稳增长、调结构、促改革为特征的新发展诉求导致经济发展方式和环境治理模式面临新的突破和创新。2015年1月1日,全面修订后的《中华人民共和国环境保护法》(以下简称新《环保法》)正式施行,其突出特点是首次从法律角度明确各级政府和污染企业在环境监管、污染防治等方面的责任。一方面,相较于碳排放权交易等政府干预较少的市场型环境规制政策而言,新《环保法》对经济主体生产经营活动的要求更为严苛,尽管这种严格的监管方式有一定积极作用,但巨大环境治理压力对微观经济个体的生产经营活动可能存在非对称性影响(Berman和Bui,2001)[1];另一方面,企业是推动经济发展的重要力量,微观企业投资行为更是供给侧结构性改革和高质量发展战略的落脚点。因此,探索新《环保法》对重污染企业投资的影响效应,不仅有利于优化实体企业资本配置,还为环境保护与经济增长协调发展等重大战略提供理论参考和经验证据。

国内外有关环境规制的研究已从多维度构建理论框架并展开争论,主要聚焦于以下两方面:一是从宏观层面分析环境规制与经济增长之间的关系,如田雪航和何爱平(2021)[2]认为要想实现经济增长必须解决环境规制与各主体间的利益格局冲突。二是从微观层面分析环境规制与企业行为的关系,其中,企业环保治理和创新研发等投资行为如何响应环境规制政策受到广泛关注。如张琦等(2019)[3]基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验,分析认为地区环境治理压力有利于促进企业增加治污投资。齐绍洲等(2018)[4]基于1990—2010年间上市公司绿色专利数据,发现以排污权交易制度为例的环境规制政策有助于促进污染企业的绿色创新活动。无论是处于“末端治理”的治污投资还是“源头治理”的绿色创新活动,在环境治理体系中,这两种不同的治理方式都将在一定程度上影响企业的生产经营活动(张三峰,2020)[5]。“遵循成本”假说认为环境规制下企业控污成本增加导致挤占生产投资行为的发生(Jaffe等,1994)[6]。“波特假说”对此持相反观点,认为环境规制能通过提高技术水平实现补偿效应,进而增加生产性投资(Poret和Linde,1995)[7]。那么,在环境资源利用与社会发展矛盾日益突出的背景下(王兵等,2017;沈洪涛和周艳坤,2017)[8,9],强约束性环境规制对重污染企业扩大再生产的投资环节是“激励”还是“抑制”?被称为“史上最严”的新《环保法》是通过何种机制影响重污染企业投资规模?存在异质性特征的重污染企业投资又是如何响应新《环保法》呢?

综上,区别于以往围绕环保投资和绿色创新的研究,本文以企业竞争力为落脚点,选择能够代表企业产能变动和成长性的资本投资视角展开研究,对命令型环境规制与重污染企业投资行为之间的影响机理进行研究。本文主要贡献体现在:第一,目前文献中新《环保法》与企业成长性投资的关系尚不明确,本文为定量研究命令型环境规制所产生的经济效应提供实证依据。第二,诸多文献倾向选择环境治理成本、污染排放量作为代理变量研究环境规制效果(康志勇等,2020;孙志红和陆阿会,2021)[10,11],缺乏对于具体法律变革这种外生冲击的政策有效性检验,本文以新《环保法》准自然实验为研究场景,有效缓解双向因果等内生性问题,为命令型环境规制与企业投资响应之间的因果关系提供了经验证据。

二、文献回顾及假设提出

(一)新《环保法》与企业投资行为

环境规制对企业投资的影响主要可以归纳为 激励效应和压力效应(姜英兵和崔广慧,2019)[12]。激励效应是指环境规制以技术创新补偿为核心,以政府直接补助为手段,促进企业履行环保责任、进行绿色技术创新并最终实现可持续增长。压力效应是指环境规制将治污外部成本内部化,这势必会增加企业生产成本,导致企业短期内获得的边际收益远小于边际成本。在压力效应下,企业倾向选择停产或减产以减少污染排放,这将降低企业未来盈利能力。综合考虑环境规制的激励效应和压力效应基础上,本研究进一步从利益冲突动机和合规动机考察新《环保法》对企业投资行为的影响。

一方面,环境规制的激励效应可能导致政府与企业的利益冲突。新《环保法》中,新增或修改了环境质量标准、利益激励制度和将环境保护工作纳入政绩考核等法律条目,赋予地方政府更大的执法权,强调政府的环保责任。在新《环保法》严格的监督机制和尚不完善的激励机制下,政府更关注生态环境表现,而企业短期内面临严格的政策监督,长期却得不到稳定的资金支持,政府与企业的核心利益诉求无法达成一致,当环境绩效显著低于预期时,地方政府甚至可能限制重污染企业的投资行为(谢珺和林小冲,2020)[13]。

另一方面,环境规制的压力效应可能导致企业管理者出于合规动机调整投资决策。新《环保法》的正式施行,大幅提高了对重污染企业的舆论监督和惩治力度。尽管公开环境治理信息可能为大多数企业带来“绿色声誉”,但对于重污染企业来说,一旦遭遇负面报道不仅意味着企业面临巨额罚款、高昂治理成本等环保责任,还会加重筹资、生产、周转、销售等方面的困难,导致企业绩效下滑(黄辉,2013)[14]。基于委托代理理论和声誉机制理论,委托人希望实现企业价值最大化,但代理人更注重维护自身声誉,尤其是受规制影响最大的重污染企业管理者,出于合规动机会选择增加控污成本,进而挤占生产性投资(林璇和熊婷,2015)[15]。

综上所述,本文提出如下假设:

H1:新《环保法》实施后,相对于非重污染企业,重污染企业投资水平显著下降。

(二)新《环保法》影响企业投资规模的作用机制

新《环保法》旨在引入社会监督机制,增加企业违法行为被发现的概率(王晓祺等,2020)[16],促使企业在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时,还承担着更多对消费者、社区和环境的责任,从而建立一个良好的公众形象,并因此获利(朱乃平等,2014)[17]。但是履行上述责任极大程度上增加了企业的经济负担,甚至违背自身利益,此时企业可能会对承担社会责任产生规避行为(李百兴和王博,2019)[18]。而从长远来看,企业履行社会责任作为获得企业声誉的重要环节,直接影响社会投资者对企业的认知和评价(谢佩洪和周祖城,2009)[19]。因此,从外源性融资角度来看,企业履行社会责任的消极态度阻碍其累积声誉和社会资本,最终抑制生产投资;从管理者预期角度来看,企业声誉受损不仅增加了融资困难程度,还增加了企业家对重大风险的悲观预期,最终对企业投资产生抑制效应(陈东等,2021;花贵如等,2011)[20,21]。对此,本文提出假设:

H2: 新《环保法》一定程度上抑制了重污染企业全面履行社会责任的积极性,进而导致企业投资规模下降。

(三)新《环保法》抑制效应的不对称性

1. 研发强度。在企业内部资源总量一定的情况下,研发投入是挤占企业生产投资的重要原因。由于研发活动的不确定性和滞后性决定了不同企业的研发强度和效率存在差异(刘悦和周默涵,2018)[22]。Costantini和Mazzanti(2011)[23]研究证实环境管制对高技术部门竞争力存在显著的促进作用,对中低技术部门则没有影响。因此,本文认为,新《环保法》背景下,研发强度越高的企业越容易通过技术革新获得环境规制的技术补偿,即拥有更大空间调整投资战略应对规制压力,从而抓住机遇、扩大投资。基于以上观点提出:

H3: 相对于低研发强度企业,新《环保法》对高研发强度企业投资的抑制效果更小。

2.市场竞争程度。新《环保法》实施后,尽管承担更多环保责任能为企业赢得“绿色声誉”,但在市场竞争加剧和环境治理成本上升的双重压力下,极可能导致企业利润下降,而“绿色名誉”为重污染企业带来的投资机会具有不确定性。相比之下,垄断行业的重污染企业可以通过垄断地位获取的高额利润轻松应对规制要求,不会因新《环保法》的实施过多调整内部资源配置。基于以上观点提出:

H4:相对于垄断行业,新《环保法》对竞争性企业的投资抑制效果更明显。

3. 企业所有制。新《环保法》不仅对企业环境治理行为提出严格要求,还将环境目标与地方政府考核制度相结合,大大加强了对地方政府履行环保职能的问责。非国有企业对政府命令型环境规制的敏感性较低,相比之下,中央或地方政府投资或参与控制的国有企业承担了更多国家政策导向性任务。尤其是将环保指标纳入官员政绩考评体系等改革,可能导致政府直接干预国有企业投资决策,增加治污投入,进而导致生产性投资规模下降。基于以上观点提出:

H5:相对于非国有企业,新《环保法》对国有企业投资的抑制效果更明显。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

按照证监会2012年发布的行业分类指引,本文选择重污染行业集中的B、C、D行业中A股上市公司为初始样本,以2010—2018年为研究期间。结合原环保部2010年公布的《上市公司环境信息披露指南》,选定化工、石化、医药、钢铁、冶金和采矿业等18个细分行业为实验组样本,将木材、家具、电子、机械等18个行业在内的企业作为对照组样本。在此次基础上对样本进行二次筛选:(1)剔除被标记为ST、*ST的企业;(2)剔除无法处理的数据缺失样本。最终获得816家企业7344个样本观测值,其中,实验组样本3906个,对照组样本3438个。文中被解释变量和各控制变量数据来自国泰安数据库、企业年报以及和讯网。为避免极端值的影响,本文对所有连续变量在1%和99%分位上进行缩尾处理。

(二)模型设定与变量定义

本文運用双重差分法考察2015年实施的新《环保法》对企业投资的影响。具体来说,设置政策影响虚拟变量[Treat],受新《环保法》影响较大的重污染企业为实验组样本,取值为1;非重污染企业为对照组,取值为0。同时,根据新《环保法》正式实施时间设置时间虚拟变量[After],当样本观测值位于2015年及之后取值为1,否则为0。计量模型如下所示:

[Invit=β0+β1Treati×Aftert+β2Controlsit+δi+μt+εit]

上式中,[i]表示企业,[t]表示年份。被解释变量[Invit]为企业投资水平,[Treati×Aftert]的系数捕获的是重污染企业在政策实施期间相对于非重污染企业投资的平均变化,[Controlsit]为企业层面的控制变量,具体描述见表1;[δi]为行业效应,[μt]为时间效应,[εit]为随机扰动项。本文主要观察[Treati×Aftert]的系数[β1],若[β1]显著为负值,可以推断2015年新《环保法》实施抑制了企业投资。

四、实证检验与结果分析

(一)主要变量描述性统计

表2列示了模型主要变量的描述性统计。其中,被解释变量企业投资规模的均值为0.054,标准差为0.045,最小值为0.002,最大值为0.219,这说明不同企业投资规模在样本期内存在较大差异;[After]和[Treat]均值分别为0.444和0.532,说明试点前后的实验组和对照组样本数量较为均衡;[CSR]总体均值为0.265,最大值与最小值差额为0.801,说明企业履行社会责任情况差异较大,且存在较大的进一步改善空间。[Size]、[Age]、[Lev]等其他控制变量的平均值与中位数相差不大,与既有研究基本一致。此外,由变量[Soe]的均值可知,样本企业中有46.8%为国有企业,53.2%为非国有企业。

(二)单变量分析

本文采用单变量双重差分法进行实证检验。表3第(1)—(4)列分别为实验组和控制组在新《环保法》实施前后投资水平的平均值,第(5)—(6)列为运用t检验方法测算新《环保法》实施后企业投资水平的系统差异,第(7)列表示实验组的变动减去对照组的变动。结果发现,与非重污染企业相比,重污染企业投资水平显著下降,政策效应为-0.005,可初步验证假设1,即新《环保法》的实施在一定程度上抑制了重污染企业投资。与此同时,从产权性质分析发现国有企业投资的双重差分值在1%水平上显著;非国有企业投资的双重差分值不显著,表明新《环保法》显著影响国有企业投资行为,但与非国有企业投资的关系尚待检验。

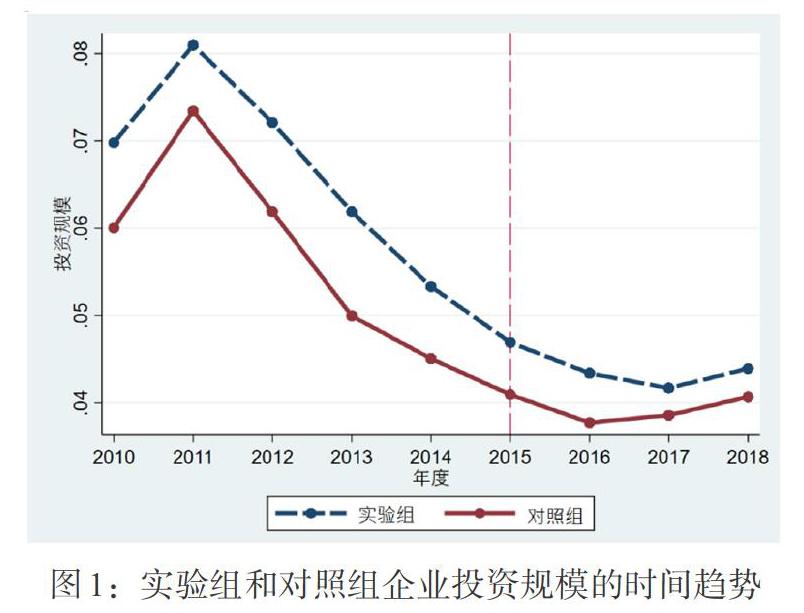

(三)企业投资规模的时间趋势图

在计算得到企业投资规模的基础上,图1直观地揭示实验组(重污染企业)和对照组(非重污染企业)企业投资规模的时间趋势,初步发现:实验组和对照组的总体投资规模基本呈下降状态;2015年新《环保法》出台前,实验组与对照组变化趋势基本平行,并且实验组高于对照组;新《环保法》实施后,两组投资规模的时间趋势表现出略微差异,对于对照组企业而言,其投资规模表现为短暂下降后持续上升,实验组企业的投资规模经历两期下降后才表现出小幅上升的变化趋势。

(四)基准回归

新《环保法》的施行对企业投资规模的影响回归结果见表4。第(1)列表示控制了行业、时间固定效应后,政策实施对企业投资规模的平均影响,OLS估计结果显示交互项[Treat×After]的系数估计值为-0.005且在5%水平上显著,说明新《环保法》实施后,相对于非重污染企业,重污染企业投资规模显著下降,验证了假设1。第(2)列在第(1)列的基础上加入控制变量,回归结果基本不变。考虑到不随时间变化的个体特征,本文经过Hausman检验后加入FE估计,列报于表4第(3)—(4)列。FE回归结果与前文基本保持一致,说明基准回归结果具有稳健性。

五、稳健性检验

(一)动态效应

保证双重差分估计结果准确的前提是满足平行趋势假设,即在不受新《环保法》实施影响的情况下,实验组和对照组的企业投资规模发展趋势一致。由图1,新《环保法》实施前重污染企业与非重污染企业的投资规模变化趋势基本平行。在此基础上本文还采用事件研究法,以政策实施当年(2015年)作为基准年,对基准回归模型进行边际动态检验。表5为使用[OLS]估计后的回归结果,结果显示DID_2010—DID_2014的系数估计值均不显著,说明实验组和对照组的选取满足平行趋势假设;而DID_2016系数不显著,2017年和2018年[Treat×After]的系数估计值则分别在10%和5%水平上显著为负,这说明新《环保法》对重污染企业投资规模的影响滞后两年,并且影响在逐渐增加。原因可能是:新《环保法》出台,各地环保行政执法和监督力度逐渐加大,对企业投资的抑制作用也越来越明显。

(二)安慰剂检验

考虑到基准回归的结果可能由新《环保法》之外其他时点的政策因素所致,参考牛海鹏等(2020)[24]、Topalova(2010)[25]的做法,将政策出台前2010—2014年和政策出台后2016—2018年两个期间作为数据样本,分别假设2012年、2017年为虚拟政策实施时间,回归结果如表6第(1)—(4)列所示。结果表明无论是提前还是推后政策变量,[Treat×After]回归系数均不显著,说明在新《环保法》政策出台前后,并不存在其他政策因素使得重污染企业投资规模显著下降,也表明本文选取的准自然实验环境较为理想,再次验证了前文双重差分估计结果的有效性。

(三)PSM+DID

由于处理组和对照组涵盖了不同行业,可能存在样本选择偏差问题,进而对结论产生干扰,因此,本文选取控制变量作为匹配变量,基于[Logit]模型进行0.05卡尺半径的1:1最近邻匹配,对两组数据进行倾向得分匹配,最后采用匹配后的样本根据基准模型分别进行OLS回归和FE回归。由表6第(5)、(6)列可知,交互项[Treat×After]的系数估计值分别在1%和10%的水平上顯著为负,再次说明新《环保法》的实施抑制了企业投资。

(四)改变因变量的计量方式

本文参照潘红波和陈世来(2017)[26]的做法,使[Inv2]等于(构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的金额)/期末总资产;以及王雄元和谭建华(2019)[27]的做法,使[Inv3]等于(构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金+取得子公司及其他营业单位支付的现金净额)/期末总资产,重新度量企业投资并分别进行回归。回归结果如表7第(1)、(2)列所示:[Treat×After]与企业投资规模回归系数均在1%水平显著为负,与前文基准回归结果基本一致,再次印证研究结论的稳健性。

六、进一步机理研究

前文研究表明,新《环保法》实施后显著降低了重污染企业的投资规模,那么究竟是通过何种机理对企业投资行为产生影响?本文主要基于企业社会责任表现这一中介变量,剖析新《环保法》实施对企业投资行为的作用机理,即对假设2进行检验。

[INV=β0+β1treated×after+λControls+εCSR=β0+β2treated×after+λControls+εINV=β0+β3treated×after+θCSR+λControls+ε]

前文已驗证新《环保法》对企业投资的影响,即[β1]显著为负。由表7第(3)列可知, [Treat×After]的回归系数[β2]在1%水平上显著为负,说明新《环保法》的实施显著抑制了重污染企业履行社会责任的积极性;表7第(4)列CSR的回归系数[θ]显著为正,说明企业履行社会责任对投资具有显著的正向影响。上述结果说明,企业履行社会责任具有部分中介效应,即新《环保法》实施通过抑制重污染企业履行社会责任的积极性,并进而导致企业投资规模降低,假设2成立。

七、异质性检验

前文已经论证新《环保法》政策对企业投资规模的影响机理,但在不同研发强度、产权性质、竞争环境下,企业对政策冲击的响应是否存在一定差异?对于该问题的探讨有助于深入理解新《环保法》的边界条件。

(一)研发强度的异质性分析

本文参考李蕾蕾和盛丹(2018)[28]的做法,采用研发投入占总资产的比重衡量企业研发强度,并构建企业研发强度虚拟变量RD。若年度均值大于中位数则为高研发强度企业,记为[RD=1];否则为低研发强度企业,记为[RD=0]。由表8第(1)—(2)列的回归结果可以看出,在研发强度高的公司组中,[Treat×After]的系数在1%水平上显著为负,而研发强度低的公司组中不显著。这说明,与低研发强度企业相比,新《环保法》对高研发强度企业的投资规模具有更大的抑制作用,因此,假设3被拒绝。造成这一现象的原因可能在于重污染企业的技术创新具有高投入、长周期、高风险等特殊性,尽管在研发领域投入大量资金,但短期内难以产生技术创新补偿效应,为了应对新《环保法》带来的规制压力,重污染企业在保持研发投资连续性的同时还需承担更高的环境治理成本,增加了企业负担,从而对企业投资产生抑制作用。

(二)市场竞争程度的异质性分析

本文用赫芬达尔指数([HHI])衡量市场竞争程度。其中,[HHI]指数越大,市场集中度越高即竞争程度越低;反之,[HHI]指数越小,竞争程度越高。同时构建市场竞争程度虚拟变量,将[HHI]指数大于当年全行业中位数的行业划分为垄断行业,记为[HHI=1];反之为竞争行业,记为[HHI=0]。回归结果如表8第(3)—(4)列所示,新《环保法》对竞争行业的投资规模产生了显著的抑制作用,但对垄断行业的影响不显著,假设4成立。

(三)产权性质的异质性分析

本文根据产权性质将样本分为国有企业和非国有企业。由表8第(5)—(6)列结果可知,新《环保法》对国有企业投资规模的影响在1%的水平上显著为负,对非国有企业在10%水平上显著为负,且前者系数绝对值大于后者,说明新《环保法》的实施在抑制企业投资规模方面对国有企业的影响效应更大,假设5成立。

八、结论与建议

本文以2015年新《环保法》为准自然实验,运用双重差分法实证考察命令型环境规制对重污染企业投资的影响。研究发现:第一,新《环保法》实施后,较之非重污染企业,重污染企业的投资规模显著下降。第二,进一步研究发现,新《环保法》一定程度上抑制了重污染企业全面履行社会责任的积极性,进而对企业投资产生抑制作用。第三,异质性分析发现,新《环保法》对于高研发强度、激烈市场竞争中的重污染企业投资产生了显著的抑制作用;对国有企业和非国有企业投资的抑制作用均显著,但对国有企业的抑制作用更大。

基于研究结论及我国环境立法现状,本文的政策启示如下:

第一,应进一步强化针对性的激励政策协同,引导重污染企业积极履行社会责任,避免因经济动力不足造成对投资的挤出效应。由于重污染企业的清洁生产技术创新具有投资大、周期长、风险高的特点,过度惩罚将导致部分重污染企业陷入“履行社会责任积极性下降—投资减少—企业绩效恶化”的恶性循环,不仅无法实现保护环境的目标,还可能阻碍企业可持续发展。因此,建议通过完善对重污染企业技术创新的激励体系,助力企业在履行社会责任的同时获得稳健的绩效。可协同采用的激励政策措施包括:一是财政预算、环保专项补贴、环保奖励、环保项目贴息补助等方面的支持;二是制定税收优惠(惩罚)目录和方法;三是对企业节能减排等多方面给予信贷优惠等。比如,根据重污染企业的研发活动建立技术创新指数,商业银行以此挑选出表现优秀的重污染企业增加信贷额度。进一步地,为了降低激励资金风险,应建立全局的研发项目进度管理系统,强化对研发成果的考核和跟踪问效。

第二,在贯彻监督机制与惩罚机制的基础上,为异质性重污染企业提供更公平的市场环境。在我国资本市场尚不成熟的情况下,新《环保法》的实施效果会因企业创新投入比例、行业竞争程度、产权性质等因素而产生差异,在实现效率的同时也可能导致高额的经济成本。因此,建议在实施命令型环境规制过程中加强部门间协同,系统性优化异质性重污染企业所处的市场环境。具体而言, 首先,对于处在激烈竞争行业中的重污染企业,尽量减少行政干预,着力开放更多的市场领域,为竞争行业的重污染企业提供市场新机遇的同时,也倒逼垄断行业的企业更快地转型发展;其次,适度加大对高研发投入绿色技术的政策倾斜,制定实施清洁生产示范工程或试点工程、先进适用的绿色技术推广目录等;最后,推进政府行政管理信息公开,借助宣传、社会公共舆论导向和公众监督机制,引导不同所有制企业自发承担环保责任。

参考文献:

[1]Berman E,Bui LTM. 2001. Environmental Regulation and Productivity:Evidence From Oil Refineries [J].Review of Economics and Statistics,83(3).

[2]田雪航,何爱平.环境规制对经济增长影响的利益冲突及对策研究 [J].经济问题探索,2021,464(3).

[3]张琦,郑瑶,孔东民.地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验 [J].经济研究,2019,54(6).

[4]齐绍洲,林屾,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018,53(12).

[5]张三峰.中国私营企业治污投资与生产性投资研究 [J].数量经济技术经济研究,2020,37(9).

[6]Jaffe A B,Peterson S R,Portney P R,Stavins RN. 1994. Environmental Regulation and the Competitiveness of U.s. Manufacturing: What Does the Evidence Tell Us? [J]. Journal of Economic Literature,33(1).

[7]Porter ME,Linde CVD. 1995. Toward a New Conception of the Environment-competitiveness Relationship [J]. Journal of Economic Perspectives,9(4).

[8]王兵,戴敏,武文杰.环保基地政策提高了企业环境绩效吗?——来自东莞市企业微观面板数据的证据 [J].金融研究,2017,442(4).

[9]沈洪涛,周艳坤.环境执法监督与企业环境绩效:来自环保约谈的准自然实验证据 [J].南开管理评论,2017,20(6).

[10]康志勇,汤学良,刘馨.环境规制、企业创新与中国企业出口研究——基于“波特假说”的再检验 [J].国际贸易问题,2020,446(2).

[11]孙志红,陆阿会.环境规制、绿色金融与环保企业投资 [J].金融发展研究,2021,469(1).

[12]姜英兵,崔广慧.环保产业政策对环境污染影响效应研究——基于重污染企业环保投资的视角 [J].南方经济,2019,360(9).

[13]谢珺,林小冲.空气污染对污染企业投资行为的影响研究——基于“悲观预期”的视角 [J].经济评论,2020,225(5).

[14]黄辉.媒体负面报道、市场反应与企业绩效[J].中国软科学, 2013, 272(8).

[15]林璇,熊婷.声誉激励、管理层持股与企业绩效——来自电子通讯行业上市公司的经验证据 [J]. 财会通讯,2015,662(6).

[16]王晓祺,郝双光,张俊民.新《环保法》与企业绿色创新:“倒逼”抑或“挤出”? [J].中国人口·资源与环境,2020,30(7).

[17]朱乃平,朱丽,孔玉生,沈阳. 技术创新投入、社会责任承担对财务绩效的协同影响研究 [J].会计研究,2014,316(2).

[18]李百兴,王博.新环保法实施增大了企业的技术创新投入吗?——基于PSM-DID方法的研究 [J]. 审计与经济研究,2019,34(1).

[19]谢佩洪,周祖城.中国背景下CSR与消费者购买意向关系的实证研究 [J].南开管理评论,2009, 12(1).

[20]陈东,陈爱贞,刘志彪.重大风险预期、企业投资与对冲机制 [J].中国工业经济, 2021, 395(2).

[21]花贵如,刘志远,许骞. 投资者情绪、管理者乐观主义与企业投资行为 [J].金融研究,2011, 375(9).

[22]刘悦,周默涵.环境规制是否会妨碍企业竞争力:基于异质性企业的理论分析 [J].世界经济, 2018,41(4).

[23]Costantini V,Mazzanti M. 2011. On the Green and Innovative Side of Trade Competitiveness? the Impact of Environmental Policies and Innovation on Eu Exports [J].Research Policy,41(1).

[24]牛海鹏,张夏羿,张平淡.我国绿色金融政策的制度变迁与效果评价——以绿色信贷的实证研究为例 [J].管理评论,2020,32(8).

[25]Topalova P. 2010. Factor Immobility and Regional Impacts of Trade Liberalization: Evidence on Poverty From India [J].American Economic Journal:Applied Economics,2(4).

[26]潘红波,陈世来.《劳动合同法》、企业投资与经济增长 [J].经济研究,2017,52(4).

[27]王雄元,谭建华.国家物流服务标准化促进了企业投资吗 [J].会计研究,2019,386(12).

[28]李蕾蕾,盛丹.地方环境立法与中国制造業的行业资源配置效率优化 [J].中国工业经济,2018, 364(7).