国内语言景观研究综述

2021-09-22刘语枢

刘语枢

(同济大学外国语学院 ,上海 200092)

语言景观研究关注公共空间和场所中的语言使用问题,近年来已逐渐成为社会语言学领域的研究热点。自Landry与Bourhis于1997年正式提出语言景观这一概念以来,越来越多的学者开始关注这一研究领域。国外已有学者从社会学、地理学、符号学、社会语言学、教育学等不同理论视角对不同地域的语言景观进行了研究,并取得了丰硕的成果。国内语言景观研究比国外起步晚了近十年的时间,不过近年来,这一研究领域也逐渐引起了国内学者的关注,越来越多的学者着手进行语言景观方面的实证研究,也取得了一定的成果。本文拟梳理国内语言景观的研究现状、归纳国内语言景观研究热点、总结目前存在的问题,以期为后续研究提供参考。

一、研究方法

本研究采用文献检索与统计分析法。鉴于“linguistic landscape”概念在刚引入中国时有学者将其译为“语言风貌”,因此本研究在CNKI数据库中以“语言景观”或“语言风貌”为主题词进行检索,筛选条件为中文文献,共获得文献381篇。手动排除与语言景观研究相关度较低的文献68篇,最终确定313篇论文作为本研究的分析样本。数据统计截止时间为2020年7月14日。在此基础上依据发表年份、理论视角、研究方法、研究内容对其进行统计归类,分析国内语言景观研究现状。

二、结果与讨论

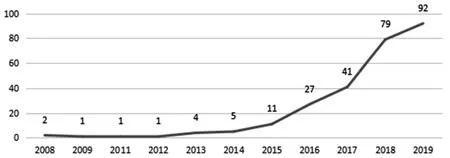

统计结果显示,国内语言景观研究开始于2008年,2008—2019年间CNKI收录语言景观主题论文264篇,发表时间和数量分布情况如下图。2020年上半年已收录语言景观论文49篇。

2008年谢桂梅首次提到国外对公示语的研究多从“语言风貌”角度入手,“侧重于多语环境中语言政策问题的研究以及社会语言学语境中广义的文化学讨论”[1]。同年杨永林在其研究中对国外的“语言风貌”研究做了简要介绍,认为该研究视角对于我国的语言学、翻译学研究来说具有积极的方法论意义[2]。这两篇文献可视为国内语言景观研究的起步。2009年孙利的语言景观翻译现状及其交际翻译策略一文[3],是国内首次引用语言景观概念进行的研究,标志着我国语言景观研究的开端。2008—2014年为国内语言景观研究的早期萌芽时期,该阶段论文年度发表量低,且缺乏全面系统的语言景观研究综述。2014年是我国语言景观研究发展的转折点,这一年尚国文、赵守辉通过两篇综述类文章对语言景观的研究背景、研究方法、认识论基础、理论视角、分析维度、发展前景及挑战等方面全面介绍,为国内语言景观研究提供了重要参考,开启了国内语言景观研究的新篇章[4]。2014年后,国内学者对语言景观研究的关注度大大提高,发文量逐年显著上升,研究领域逐步扩展,在理论和方法引介以及实证研究方面都取得了丰富成果。在《语言战略研究》2017年第2期以及2020年第4期都专门开辟了语言景观专题,体现了国内学界对该研究领域的关注与重视,推动了该领域在我国的发展。

图1 年份与论文发表量

从论文来源上看,313篇论文中有32篇论文发表在核心期刊,硕士学位论文54篇,目前国内暂无以语言景观为主题的博士学位论文。

(一)理论视角

自语言景观概念提出以来,国外已有许多学者尝试构建该领域的理论体系与分析视角。目前国内的语言景观研究主要是借鉴国外已有的理论框架进行分析。其中较常采用的分析框架为Scollon&Scollon的场所符号学理论,即从语码取向、字刻、置放等系统对语言景观进行分析。还有一些研究借鉴了Huebner提出的SPEAKING模型、Trumper-Hecht基于空间理论提出的三维空间分析模型、Spolsky的语言管理理论、Ben-Rafael基于社会学理论提出的四条构建原则等。

除了运用语言景观领域已有的理论框架,一些研究还尝试将其他学科的分析视角与语言景观研究相结合。如韩艳梅等基于Wodak的“语篇历史法”和Fairclough的“再语境化”等理论框架,探讨语言景观的跨文化互文现象[6]。王萍将地理学的空间维度理论引入语言景观研究,探究空间维度下语言景观的历史变迁[7]。还有一些研究尝试将语言景观分析法与语言生态学思想结合起来。

(二)研究方法

国内语言景观研究大多采用田野调查法,对语言景观实地取材拍摄后对图片数据进行分类整理,然后对其进行简单的量化统计,例如统计多语标志上各种语言的数量和比例,分析时多采用频次、百分比为主要参数。个别研究将每个标牌上的语码种类、优势语码等信息进行编码,然后运用统计分析软件SPSS进行数据统计和分析。随着人工智能、大数据的发展,也有学者尝试将大数据网络分析应用于语言景观研究。多数实证研究以量性分析为主,只有少量研究在定量分析的基础上采用了访谈或问卷调查的辅助手段。

(三)研究内容

通过对相关文献的主题内容进行整理归类,国内语言景观的研究成果可归纳如下:

1.国内外研究成果综述及论著评介

自2014年起,许多学者对国内外已有的研究成果进行了较为详细的梳理和综述,主要探讨该新兴领域的国外研究背景、概念、研究方法、理论基础、研究热点、常见主题以及最新研究进展等[8]。除了关注西方语言景观研究成果,黄小丽对日本语言景观研究进行了综述,总结了其对中国语言景观研究的启示。除研究成果综述外,一些学者还对国外语言景观研究领域重要的论著进行了评介,如Robert Blackwood等编著的语言景观中身份的协商与竞争、Blommaert的民族志、超级多样性与语言景观等,这些国外著作的述评也为国内学者的研究提供了参考。

2.理论方法论的探索

除了引入和借鉴国外已有的理论框架外,国内也有少数学者开始探索语言景观领域理论和方法论上的创新。如徐欣路尝试将结构主义语言学布拉格学派的标记理论应用在对语言景观的标记中。张媛媛从言语社区理论出发讨论了语言景观理论的分类标准问题,认为目前语言景观研究所采用的官方与非官方分类方法尚不完善。周晓春结合国外研究成果,提出构建“双层面六维度”的分析模型。目前国内在理论和方法论上的探索仍然较少,理论创新不足。

3.语言景观的翻译及规范化

在语言景观概念未引入中国之前,国内对公示语翻译的研究已经比较成熟。语言景观概念引入后,由于其研究对象与公示语有一定重叠,许多研究将公示语翻译研究的范式直接应用到语言景观翻译研究中,即从翻译理论的角度探究语言景观译文的不足之处,进而提出改进建议,这一类研究数量众多。但也有学者提出语言景观翻译研究不同于公示语翻译研究,如冯全功等提出“翻译景观”的概念,认为其除了研究语言转换外,还探讨产生某种翻译现象的原因及其反映的意识形态、语言政策等。

4.多语现象

语言景观为多语现象研究指明了新的方向,多语现象始终是国内语言景观研究的热点。通过对多语语言景观的研究可以分析语言权势地位、语言政策与语言实践的差异、身份认同以及英语的传播等问题。国内相关研究主要有以下三类研究对象:

(1)外国人聚居区的语言景观

随着中外交往的日益密切,在许多经济发达的城市逐渐形成了独有的外国移民聚居区,如上海古北地区、北京望京地区等。一些学者针对这些地区的多语景观展开了研究,如夏娜等以昆明外国人聚集地文化巷为研究对象,发现文化巷语言景观的全球化趋向明显。聂平俊等结合北京韩国城社区的语言景观,对国家和北京地方政策进行深入研究,反思这些政策与景观实践的适切性。

(2)少数民族聚居区

少数民族地区的语码关系、语言政策以及语言意识形态等问题也是国内学者关注的热点,许多研究关注少数民族语言与汉语之间的关系,如杨金龙等通过研究新疆三地的语言景观发现随着维、汉语言接触程度的下降,双语标牌中汉语的凸显性和信息性逐渐减弱,维吾尔族居民的汉语使用率、汉语识字能力呈递减趋势[9]。聂鹏等调查西昌市彝文语言景观使用情况后发现当地彝文语言景观的象征功能大于信息功能,政府语言规划与民众认知并不一致。

(3)某一城市的多语情况

对某一城市语言景观的多语状况进行考察往往可以反映该城市的全球化进程,如王克非等对北京的多语语言景观进行考察后发现官方标牌比较集中地体现了国家法规政策,商业店牌的设计较多体现了全球经济一体化趋势下的“理性利益”原则。

5.海外华语研究

语言景观研究方向也为海外华语研究带来了新的研究视角,许多研究者将目光投向了分散于世界各地的唐人街,研究者们透过华语语言景观探究华语在多语社会中的使用情况、功能及身份认同作用等。比较有代表性的研究如祝晓宏通过调查泰国华语景观,探究泰国华语使用及变异情况。刘慧则考察了印尼华族聚居区的语言景观与华人族群认同之间的互动关系。

6.旅游语言景观

尚国文认为语言的商品化、语言表征的真实性、英语的霸权地位、少数族群语言的角色和命运等都是旅游语言景观研究值得关注的问题[10]。国内针对旅游景区语言景观的个案研究较多,如单菲菲等分析了贵州民族旅游村寨语言景观中各语言之间的关系及社会地位,从文化资本理论视角探析了民族文化符号资源向文化资本转化的路径。徐红罡等分析了旅游对濒危语言东巴文的影响,认为旅游复兴的东巴文景观仅具象征功能,缺乏支撑语言活力的信息功能。除了对某一旅游区进行个案研究,也有学者探索国家景区语言景观大数据建设的可行性方案。

7.地区对比研究

也有不少研究将两地区的语言景观进行对比分析,如邓骁菲对比豫园商城和上海老街的语言景观后发现,即使两地仅有一墙之隔但其语言景观特点却差异巨大。对比研究的地区并不仅限于国内,如孙莲花等对比分析了日本横滨中华街和上海外滩的中国餐饮店汉语店名,探讨日语环境下汉语标识特点及其原因。

8.历时研究

少量研究关注到了语言景观的历时变化,比较有代表性的如彭国跃对上海南京路上一百多年间的语言景观进行历时考查,展示了南京路上语言景观各阶段的演变过程及政治经济等因素对语言景观变化的影响。李永斌分析了改革开放以来西藏语言使用的语言数量、种类及凸显语言的变化与成因。

9.语言景观与语言教学

另外有学者关注到了语言景观在语言教学方面的作用,认为语言景观在语言教学与外语学习过程中也发挥着一定作用。如尚国文从偶发性学习、语言意识等方面探讨了语言景观在语言教学方面的作用,并提供了一些可行的教学方法[11]。穆亚格等探讨了语言景观在对外汉语教学中的作用。聂平俊等探索了都市语言景观资源在识字教学中的应用。目前这一方面的研究数量还比较有限。

10.其他

除了以上研究方向,还有少量学者关注到了语言景观研究的其他可能,一些有特色的研究如尚国文从经济效益视角探讨新马泰地区语言景观构建中涉及的经济因素[12]。吕斌从语言景观视角分析当代日本社会的语言问题。还有少量研究关注到了城镇化进程中的语言景观、语言景观的文化功能、跨文化互文现象以及虚拟语言景观等。

三、研究不足与展望

通过对文献的梳理和分析,可以发现近几年国内语言景观研究在数量和研究领域上都取得了很大进展,问题取向也日益多样化,但还存在着一些不足。

从理论视角上看,国内研究多借用于国外现有理论,创新不足,且理论框架使用较单一。许多研究无理论支撑,分析维度不明确,分析框架也较随意。国外已有许多研究将话语分析与语言景观结合起来,但国内还鲜少有此类研究。

从研究方法上看,多数研究采用定量分析法,访谈、调查问卷等方法应用较少。分析模式较单一,多以“理论阐述—数据采集分析—存在问题—改进建议”的框架呈现。许多研究还停留在对数据结果的单纯描述上,在数据的解读和分析上着墨甚少,未触及语言景观背后蕴含的意义。研究视角较单一,存在重复性研究。

从研究内容上看,多数研究都立足于共时层面,历时性研究少。大多数研究只关注书面语言符号,未涉及到图像、声音等多模态符号的分析。研究对象大多仅限于标牌,对于电子显示屏、广告、横幅标语、涂鸦等语言景观未有涉及。对北京、上海、广州等大城市的语言景观关注较多,对乡村、城镇等不发达地区的语言景观少有研究。虚拟语言景观还未得到学者的关注。此外针对中外语言景观的对比研究也比较少见。

由此可见国内的语言景观研究还存在着很大的空白与研究潜力,还有许多非典型语言景观及具有中国特色的语言景观值得学者关注。