专业课案例教学法应用——以“无机材料物理性能”课程为例

2021-09-22沈宗洋李润润白明敏田传进

沈宗洋,李 恺,李润润,白明敏,田传进

(景德镇陶瓷大学 材料科学与工程学院,江西 景德镇 333403)

一、引言

案例教学是教师根据课程教学目标,通过精选案例的方式向学生呈现教学内容,学生在教师的引导下对案例进行积极主动的分析或讨论,达到理解、掌握并能够运用所学知识的目的。案例教学法是教师主导的以学生为主体的一种课堂教学模式,着重培养学生分析、解决问题的综合能力[1-3]。实际上,案例教学可追溯到我国春秋战国时期,许多经典作品如《韩非子》《战国策》《左传》及各类成语等大量采用故事的形式来阐明事理,已经具备了案例教学的特点,有些内容目前仍被广泛地运用到各类教育教学当中。近现代的案例教学法是由哈佛大学法学院的前院长C.C.Langdell于1870年左右提出的,并在推广应用过程中充分展示出其独特的优点:一是能够有效地培养学生独立思考的能力。与满堂灌式的教学不同,案例教学变枯燥为生动,不是直接告诉学生该怎么办,而是通过案例的呈现让学生自己去思考、去讨论、去分析,从而提升思考、沟通和分析能力。二是能够有力地推动从纯理论学习向理论与实践相结合的转变。好的案例一定是来源于实践,因此案例教学更能突出理论与实践的紧密结合,培养的学生能够更好地适应未来社会发展需求。三是能够很好地促进师生双向交流共同提高。案例教学过程中的交流讨论可以促进学生与老师之间的互动、学生与学生之间的互动,这不仅可以增强学生学习的主动性,也会促使教师加深对教学内容的分析思考,具有很好的双向促进作用[4]。

二、“无机材料物理性能”课程概况

按普通高等学校本科专业类教学质量国家标准,“无机材料物理性能”课程被列入材料类专业知识体系和核心课程体系建议中的重要课程之一[5]。目前,“无机材料物理性能”是我国高校陶瓷、玻璃、耐火材料、建筑材料等无机非金属材料专业方向的一门主干专业基础必修课程。该课程的主要内容涉及到无机非金属材料的力学、热学、光学、电导、介电、磁学等性能。这些性能基本上都是各个领域在研制和应用无机非金属材料中对它们提出的一系列技术要求,即所谓材料的本征参数。因此,该课程的教学目的是让学生掌握各类本征参数的物理意义及其在实际问题中所处的地位,并搞懂这些性能参数的来龙去脉,即性能的基本原理及微观机制、性能与材料的组成及结构关系、性能之间的相互制约与变化规律等,最终为判断材料优劣,正确选材用材,改造材料性能,探索新材料、新工艺打下良好的理论基础[6]。

三、“无机材料物理性能”课程案例教学实施方法

“无机材料物理性能”课程具有知识涵盖面广,理论公式多,物理机制抽象等特点,造成该课程内容相对而言比较枯燥,学生学习的积极性和主动性不高,从而大大增加了该课程的教学难度。针对“无机材料物理性能”课程内容的这些特点,案例教学法恰好能够弥补其在传统教学方式中的不足,真正让枯燥抽象的知识变得鲜活具体,满足学生的求知欲和好奇心。本文将从结合课程思政、融入最新科研成果和体现学科交叉三个方面描述“无机材料物理性能”课程的案例精选及其在教学过程中的具体实施方法[7-9]。

(一)案例教学结合课程思政

“无机材料物理性能”课程中很多物理性能理论与模型、参数与单位都是采用著名的外国科学家名字命名的,如力学中的Griffith微裂纹理论和Vickers硬度,热学中的Dulong-Petit定律和Debye比热模型,电导中的Ohm定理、Hall效应和Fermi能级,介电中的Clausius-Mossotti方程和Debye弛豫方程,磁学中的Curie常数等等。这里面有历史原因,我们不能否认这些外国科学家在无机材料物理性能基础理论研究方面的成就,毕竟科学无国界,但这些高度频繁出现的外国名字从本质上很不利于对学生的价值引领,尤其对学生科技自信的建立存在潜在的深远的负面影响。因此,已经有专家提出:专业课程教学是落实“大思政”教育的重要阵地,专业课程思想政治教育是最为核心、最为关键和最难解决的部分,对专业课程进行课程思政改革是新形式下落实立德树人根本任务的必然趋势和要求,是实现思想政治教育工作贯穿育人全过程的重要途径[10]。

笔者在“无机材料物理性能”课程的具体教学过程当中,主要以“从中国古代的文化宝库中去找寻与材料物理性能相关的认识”和“寻找自己心目中的我国伟大材料科学家”两个案例融入课程思政。首先,按每3-5名学生成立一个小组,确定所选案例,提交各小组成员在所选案例材料搜集整理过程中承担的具体任务。然后,各小组开展文献调研、资料搜集整理、PPT制作等,确定最终汇报人员。最后,各小组根据所选案例进行汇报,与大家讨论并交流自己的见解。在整个案例教学过程中,学生汇报的代表性题目有:观象制器——材料中的力学知识、亘古之光——关于“光”物理性能典籍记载、力学大师——马钧、中国雷达之父——束星北、追光人——蒋筑英等。通过这种结合课程思政形式的案例教学,让学生主动参与、主动思考、主动融入,用心感受中国古代文化瑰宝的博大精深,感受我国杰出材料科学家们内心的精神世界,并与无机材料物理性能的课程学习紧密结合,不仅充分激发了学生的学习积极性,还培养了学生的文化自信、科技自信,让学生在专业知识的学习过程中树正德、立志向。“无机材料物理性能”荣获我校课程思政示范课程。

(二)案例教学融入最新科研成果

教学与科研是相辅相成、互相促进的。我国伟大的科学家,教育家,力学奠基者之一钱伟长先生曾说过:“你不教课,就不是老师;你不搞科研,就不是好老师。大学必须拆除教学与科研之间的高墙,教学没有科研做底蕴,就是一种没有观点的教育,没有灵魂的教育。”进入二十一世纪以来,无机材料研究日新月异,与其息息相关的物理性能研究不断涌现出新方法、新技术和新理论。因此,非常有必要将与无机材料物理性能相关的具有实际应用价值的高水平科研成果作为案例转化到教学实践中,这样不仅会激发学生的学习兴趣,还有助于引导学生自主分析和解决实际工程应用问题。

笔者在开展“无机材料物理性能”课程的教学过程中,将承担的国家自然科学基金面上项目“铋层状高温压电陶瓷的微观结构调控、性能增强及漏导机制研究(项目号:61671224)”的最新科研成果转化为讲述离子电导理论的教学案例,把杂质离子电导与温度的关系形象生动地展现出来,有效地提升了教学效果。如教材所述,电导率公式如式(1)所示,写成对数形式如式(2)所示。

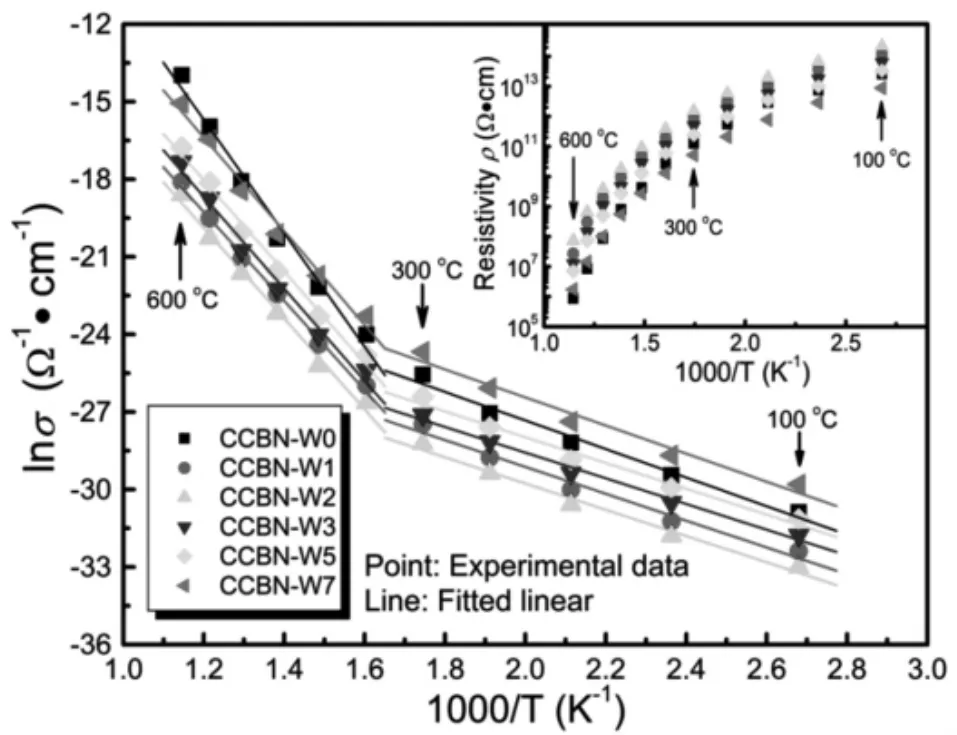

其中,σ为电导率,T为绝对温度,W为活化能。从式(2)看出,以lnσ和T-1为坐标可绘得一直线,从直线斜率可求出活化能W。以此理论为基础,笔者引入铋层状高温压电陶瓷研究最新科研成果,详细讲述陶瓷电导率数据的获得及其数据处理,分析电导与温度的关系(如图1所示)[11],并对铋层状高温压电陶瓷中如何通过缺陷结构设计来降低高温电导率进行知识拓展,促进学生对离子电导等相关知识点的掌握,结合实际应用,使学生通过实实在在的研究项目、研究方法和研究成果加深对课本理论概念的理解。

图1 铋层状高温压电陶瓷的电导率与温度关系图[11]

(三)案例教学体现学科交叉

学科是系统集成化的知识结构,交叉学科是通过集合多学科或多领域知识来共同解决一个问题,并据此构建新的研究视角和框架。我校材料科学与工程一级学科是江西省“十三五”一流学科,覆盖的无机非金属材料工程、材料化学两个专业是国家一流专业建设点。材料科学与工程是研究材料合成与制备、组成与结构、性能与使用效果四者关系的学科,“无机材料物理性能”作为专业核心课程,以无机材料为研究对象,在课程内容上虽然按照力学、热学、光学、电导、介电、磁学等性能进行章节划分,但实际上有着很强的材料学科、化学学科、物理学科等学科之间的交叉特性,材料的性能研究不是孤立的,而是和材料的组成、结构、合成制备等密切相关的,并决定了其使用效果。在传统的授课过程中,教师往往是针对某个章节的内容进行讲解,难以做到多学科知识的融通,不利于工科学生解决实际工程问题的能力培养。笔者在“无机材料物理性能”授课过程中,根据授课内容合理地设计案例,体现学科交叉融合,激发学生创新潜能。如在无机材料的介电性能章节中,教材给出了正压电效应的基本原理:电荷与应力成正比,用介质电位移D和应力T表达如式(3)所示,其中d是反映电学量D和力学量T比例关系的物理量,称为压电常数。

笔者就此引入压电陶瓷案例,先从压电效应本身涉及到的力学和电学两个学科的交叉特性去讲解其基本原理,然后从晶体结构方面讲述材料要获得压电效应的基本条件 (涉及结晶化学学科方向),再以最典型的锆钛酸铅(PZT)压电陶瓷为例讲述其压电性能和组成(Zr:Ti比值)、微观结构(晶粒大小和分布)、掺杂改性(施主掺杂或受主掺杂,涉及到缺陷化学学科方向)等之间的关系,最后总结各学科交叉融合在压电陶瓷组成结构优化、性能改善和提升使用效能方面的作用,促进学生全面系统地掌握压电效应相关理论知识[12]。另外,针对该案例教学布置相关的课后作业,让学生去进行压电陶瓷改性研究相关的调研,并就以下三个方面提交调研材料供老师批阅打分:①所调研材料体系的组成和结构;②文献所采用的改性研究方法,提高的性能指标及相关机制;③总结调研体系的组成、结构与性能之间的关系,就文献的创新点提出自己的见解。

四、“无机材料物理性能”课程案例教学的作用

(一)有利于提升学生的思想境界

结合课程思政的案例教学能在潜移默化中让学生感受到家国情怀,提升思想境界,尤其是在讨论环节,学生积极发表见解,从中能感受到他们对当今时代、对自身发展、对如何实现中华民族伟大复兴的思考。如2018级材料化学专业“中国古代热学知识”调研团队通过查阅资料,讲到东汉著名唯物主义哲学家王充在《论衡·寒温》中认为“夫近水则寒,近火则温。何则?气之所加,远近之差也。”汇报人罗金海同学就此发表自己的见解:热传导的概念是当固体材料一端温度比另一端高时,热量会从热端自动地传向冷端,而王充早在近2000年前就提出了该观点,实在太了不起了,为我们古人的智慧感到骄傲和自豪。2018级材料化学专业学生闫立松在分享“追光人”蒋筑英的故事之后感叹:他为人正直,工作勤勤恳恳,把对祖国、对党的爱都融入到自己的工作中,积劳成疾,最终因工作太忙耽误了病情,献出了年轻的生命。我们作为当代的年轻一辈,应该学习并发扬他那种攻坚克难的科学精神,展现当代大学生的精神风貌,为我国的材料事业发展贡献自己的力量。

(二)有利于培养学生的创新思维

将最新的科研成果转化为典型教学案例不仅能够提升教学质量,还能将科学研究过程中的创新思维方法传授给学生,进而开发和培养学生的创造能力。在传统的灌输式课程教学过程中,学生很难有理论与实践相结合的有效获得途径。笔者将科研成果中与课程相关的内容凝练成教学案例作为教学内容的补充,增强教学内容的学术性和前沿性,并采用启发式、探究式教学模式代替传统灌输式教学模式,让学生成为知识的探索者,从而极大程度地提升学生的科研兴趣,激发学生的创新思维。2018级无机非金属材料工程专业学生高凤婷表示:老师将杂质离子电导理论结合铋层状高温压电陶瓷研究实例,详细讲述了如何利用缺陷结构设计来降低高温电导率,这种授课方式让我觉得非常有意思,一下子感觉学的理论知识很有用,课后我在中国知网上查阅了一些与之相关的文献资料,遇到不懂的地方向老师请教,和同学讨论,逐渐对高温压电陶瓷研究产生了浓厚的兴趣。

(三)有利于拓宽学生的知识面

现代科技发展越来越清晰地表明:学科间的交叉融合是推动科技创新发展、催生重大原创性成果的主要驱动力。更重要的是,学科之间的相互渗透、交叉融合已经成为当今学科发展的主要趋势,在教学过程中开展学科交叉是当代大学生培养过程中备受关注的一个重要方向。笔者在“无机材料物理性能”课程教学过程中通过精选压电陶瓷案例,把案例中涉及到的研究及应用中的科学问题进行归纳,在讲解的时候,从基本原理到组成结构优化,再到性能提升等方面对案例进行逐层剖析,由浅入深,层层递进,大大拓展了学生的知识面。课后让学生去进行文献调研,让学生了解所学知识在解决实际研究问题中的运用过程,加深对所学知识的理解,为今后运用所学知识解决实际工作中遇到的问题打下坚实的基础。2018级材料化学专业学生曾梓欣表示:课本上的压电效应章节只有基础理论,比较枯燥,而老师结合压电陶瓷的具体例子进行讲述则比较生动,让我明白了陶瓷组成、工艺和性能是密切相关的,并且了解到压电陶瓷的诸多应用对其性能的不同要求,既让我掌握了压电效应的基本原理,又拓宽了我的知识面。

五、结语

“无机材料物理性能”是一门理论性相对较强的课程,但又紧密联系实际,案例教学法的运用是把该课程理论与实践进行紧密结合的有效方法。本文分别从结合课程思政、融入最新科研成果和体现学科交叉三个方面描述了该课程的案例精选及其在教学过程中的具体实施方法。从学生的反馈表明,该课程案例教学法的实施在提升学生思想境界、培养学生创新思维和拓宽学生知识面等三个方面取得了较好的效果,为实现我校无机非金属材料工程和材料化学两个国家一流建设专业的创新型应用型人才培养提供了有力的支撑。