虚银与虚钱:近代福州台伏票制度及其变革

2021-09-19许晨

许 晨

“虚银两”在中国货币史中是一个很重要的概念,主要指的是清代以后在全国各地出现的各种银两的记账单位,与实际在市面上行用的“实银两”相对。虚银两并无实物存在,仅是作为宝银的价值符号和折算标准而存在,代表白银发挥货币职能用于记账单位和清算标准。由于受交易习俗和历史传统的制约,各地均有按当地习惯规定使用的虚银两。①马建华、王玉茹:《近代中国国内汇兑市场初探》,《近代史研究》2013年第6期;邱永志、张国坤:《价值基准的深化与离散:再论明清以降的虚银两制度》,《江西师范大学学报》2021年第1期。这就产生了虚银两的区域化问题,学者对该问题持有不同的态度,持较为消极观点的学者认为虽然虚银两的采用有助于区域性货币标准的统一,但由于其计算方法纯属权宜之计而推延为一种习惯,并无确切的道理可言,事实上又增加了计算中的复杂性和兑换中的困难性。②贺水金:《论20世纪30年代前中国币制紊乱的特征与弊端》,《史林》1998年第4期。也有学者认为虚银两制度以一些区域性的大中城市为核心,并影响广大区域,如上海九八规元、天津行化、武汉洋例、绥远拨谱、营口炉银、安东镇平银、汕头七兑等。虽然作为记账单位有日益发展的趋势,但从整体上看,各地不同的虚银两由于强烈的地域性,仍然没有完成从重量单位向货币单位的转变。③戴建兵:《中国近代的白银核心型货币体系(1890—1935)》,《中国社会科学》2012年第9期。与之相对的是,持较为积极观点的学者通过案例研究,认为以营口“过炉银”为代表的虚银两制度已经具备现代信用货币的基本形态,并按照其在贸易中的交易和结算方式高效地发挥着不同层次的货币功能。④王窻、燕红忠、高宇:《晚清区域货币市场发展研究——以营口“过炉银”为中心》,《历史研究》2016年第3期。然而,即便如此,近代营口地区所形成的较为完善的区域货币体系仍然具备很强的分层特征。通俗来说,“过炉银”的使用仅限于大宗交易,仅通行于商号与商号之间,其转账汇兑、卯期结算等行为与平民百姓的一般日常交易实质上关系不大。

这样的情况在全国各地是较为普遍的,即在货币由实向虚的发展过程中,即便是近代上海九八规元、天津行化银、汉口洋例银、营口过炉银这类具有强大影响力的虚银两制度,也保留了原有银钱制度的分层特征,虚银两仅改变了银制货币的物理形态、记账方式和交易机制,形成了各具地方特色的区域性货币市场。然而,铜制货币(含制钱、铜元等)的行用状况并未发生改变,区域性货币市场所产生的金融创新并未渗透到中下层社会和一般交易当中。

福州则是一个例外情况。外国银元进入我国东南沿海地区较早,福州货币市场很早即开始使用外国银元。不过,由于数次金融风潮的发生和银元质量的下降,当地民间钱庄遂主导使用虚银两单位的“台捧银”,之后发展成为了基本不兑现的纸币“台伏票”。台捧银本身是虚实相间的银两单位,具备着由实向虚的发展轨迹,极少用来作为交易媒介;而以其为本位的台伏票却是一种双重计价的记账货币,一方面它与其他区域的记账货币类似,以银为本位,台伏票1元相当于福州当地7钱台捧银;另一方面它又由钱票发展而来,以制钱为计算单位,1元台伏相当于制钱1 000文,并成为了市场交易中的重要价值尺度,在进行一般交易中起到重要的计价作用。也就是说,台伏票虽为虚银两制度衍生的信用货币,但同时兼具“虚钱”本位的特征——在记账时一律折算为当地的台捧银,而在市面流通时,则以制钱来计算——近代福州的货币市场体现了“虚银”与“虚钱”制度的融合。

时人对于这种特殊的制度已经有所关注,但对这类情况不但没有按照性质加以区分,而且大多采取了全盘否定的态度。“按中国今日各省币制,尚在混乱时代。奉天之用奉票,广州之用毫洋,潮州汕头之用七兑洋,福州之用台伏,云南之用云币,或有实际的货币,或徒有货币之名,习惯随处而异”,①杨端六:《记账货币论》,上海:商务印书馆,1927年,第86页。“以言纸币,则私伪杂出,良窳并行,而其紊乱商场流弊最大者,则为各地银钱庄及商号私自发行之票币,如鄂西之市票、福建之台伏,其最著者也”,②戴铭礼:《取缔私票问题》,见陈度编:《中国近代币制问题汇编(四)》,台北:学海出版社,1972年,第199—200页。“至新钞发行之初,应以之整理国内原有之恶币,如武汉、山东、东三省之钞票,两粤之毫洋,福建之台伏等等,俾逐渐收货币统一之效果”。③何品、宜刚编注:《陈光甫日记言论集》,上海:上海远东出版社,2015年,第35—36页。这样的观点不但不能反映历史真实,对于理解不同的区域性货币市场的运行机制也会产生以偏概全的影响。福州的台伏票与上述几种不同的货币有着十分明显的区别,然而到目前为止,学界对于这种特殊的区域货币制度尚无系统研究。尽管有学者从钱币学的角度对福州台伏票的形制和版式作了介绍,④刘敬扬:《稀见闽钞述论》,《福州大学学报》2003年第4期;刘敬扬:《辛亥革命福建货币考辨》,《福州大学学报》2012年第3期;叶伟奇:《辛亥革命前后的福州金融业》,《江苏钱币》2008年第4期;叶伟奇:《近代福州的台伏票》,《江苏钱币》2015年第Z1期。也有学者对台伏票的发行与流通过程有所涉及,⑤陈东:《闽都文化与近代福州钱庄发展关系探析》,《闽江学院学报》2009年第3期;肖丽梅:《近代福建钱庄业研究(1840—1949)——以福州、厦门地区为中心》,福建师范大学硕士学位论文,2004年。张宁认为台伏票是一个“虚银两”“虚银元”“虚钱”和纸币本位“四不像”的制度,见氏著:《中国近代货币史论》,武汉:湖北人民出版社,2007年,第202页。但对其发行与流通各环节的全方位深入研究尚付阙如。作为一种在多层级市场交易中拥有强势地位的区域性货币制度,对于福州台伏票的全面研究有利于近代货币金融史研究的深化,有着重要的学术价值。

一、福州台伏票的渊源、发行时间与流通范围

近代福州的货币市场与上海、宁波一带有较大不同,虽然当地银行的产生早至1850年左右,但“一般人对银行之信仰,远不及钱庄,银行之钞票,反不如钱庄票之受人欢迎也。因此全城之经济势力,完全操于钱庄之手”。⑥铁道部财务司调查科:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,见殷梦霞、李强选编:《民国铁路沿线经济调查报告汇编》第12册,北京:国家图书馆出版社,2009年,第191页。福州钱庄最早于乾隆年间开始出现,其原始形态为与全国其他地区类似的“钱桌”,即流动兑换商。之后,发展成为有专门经营场所、专事货币兑换的“钱样店”。随后,福州本地钱庄开始发行“钱票”,凭借钱店开立的钱票就可以兑换同等面额的制钱。①王孝泉:《福建财政史纲》,福州:远东印书局,1936年,第394—398页。钱票可以和铜钱相辅使用,也可以凭票兑换现钱,发行时间最早可以上溯到乾嘉时期。②较早的福州钱票是嘉庆三年(1798)福州森顺号钱庄发行的钱票,面值2 700文。石长有:《清代地方私帖图录》,北京:中华书局,2006年,第13页。钱票面额不但有较小的100文、200文、400文、600文,③沈祖彝等:《解放前福州的银行和钱庄》,见《福州文史资料选辑》第4辑,福州:福州市政协文史资料工作委员会,1985年,第113页。也有1吊至10吊的大额。④外务省通商局:《清国商癋视察复命书》,东京:元真社,1902年,第325页。除钱票外,钱庄随后也发行番票。⑤傅衣凌:《十九世纪五十年代福建金融风潮史料摘抄》,见氏著:《明清社会经济史论文集》,北京:商务印书馆,2017年,第316页。曾旅居中国的英国人福琼(R.Fortune)说:“福州经营银钱业的规模比我访问过的其他城市都大,一般交易的媒介为票据,人民对之付以极大信任,宁愿要票据而不要银元或制钱。”⑥转引自廖大河:《福建海外交通史》,福州:福建人民出版社,2002年,第447页。这里的银元与番票相对应,制钱则与钱票相对应。钱票是钱庄以铜钱为基础的纸币,在全国各地钱庄也较为通行;番票则是福州地区特有的产物,是以外国银元为基础的纸币。福建巡抚王懿德在咸丰二年(1852)的奏报称“福建各属,银钱番票参互行使,便于携取,视同现金,商民亦操纸币信用”,⑦《清史稿》卷四二七《王懿德传》,北京:中华书局,1986年,第12255页。说明福州市面上当时流通三种不同本位的信用货币,银票支取银两、钱票支取制钱、番票支取外国银元,三者互不矛盾,同时流通行使。然而,三者之间尚有流通量的差别,总体来讲,道光年间以后,福建地区整体上已经极少使用银两,大小交易或是用钱,或是用外国银元来计价。⑧张宁:《15—19世纪中国货币流通变革研究》,北京:中国社会科学出版社,2018年,第159页。文中使用了闽南地区的契约文书来对此观点加以证明,实际上这一时期闽东契约文书中也有大量大额用钱和使用番银的记载,唯独极少使用银两计价。这对于福州地区的货币流通格局是很好的反映。

“台伏票”则是在番票的基础上发展而来、根据一定数额的“台捧银”发行的信用货币。所谓台捧银,是一种不同成色重量的破碎银制货币混合而成的杂银,但比碎银要完整。早年从西班牙输入中国的银元的正面所铸头像颇似印度佛祖,在福州当地有“佛头银元”之称。因是外国输入的,故称“番佛”,以后辗转书写为“番伏”。随后,中国自铸银元也开始在市面流通,各钱庄为便于鉴定银元的成色,在各种中外银元上加盖铁制的戳记。周转次数增多后,所留下的记号亦多,以致使银元变得千疮百孔,再随着不断流通磨损更加严重,于是银元在流通中产生了“双手来捧以估重量”的方法,此即“捧银”或“台捧”名称的由来。⑨徐天胎:《福州的“台伏”与“台伏票”》,见福州市台江区政协文史资料委员会:《台江文史资料》第5辑,福州:福州市台江区政协文史资料委员会,2006年,第159页。中外杂银现货同时被钱庄吸收后,以此台捧银作为准备金来发行台伏票。“闽以产茶为大宗,自海禁开后,外人来闽购茶,以其时汇兑业未发达,辄将外币输入,同时粤商亦以破碎番银运闽行销,因之外币杂番充斥市面,商人既感携带之不便,复无生银之调剂,乃创设钱庄,吸收现货,并发行此类似之纸币以代之,其纸币原名台伏”。10王孝泉:《福建财政史纲》,第394页。这充分说明台伏票是以外国杂银为基础的,因此与番票有着一脉相承的关系,以至于台伏票发行后,仍有称呼其为“番票”的现象。但在多数时候,台伏票在行用时简称“伏”或“台票”,在谈话时称“番票”或直接简称“票”,少有人称为“台伏”。11铁道部财务司调查科:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,见殷梦霞、李强选编:《民国铁路沿线经济调查报告汇编》第12册,第192页。但在官方文献或书面语中,仍以“台伏”为名居多。在后期与银行发行的纸币作区分时,由于台伏票为中国传统金融机构所发行,保留了银票的竖版样式,台伏票常被称为“直票”“直纸”,而银行发行的横版钞票被称为“横票”或“横纸”。①林家溱:《福州坊巷志——林家溱文史丛稿》,福州:福建美术出版社,2013年,第85页。由于台伏票在福州市场上的重要地位,一些新式银行(如福建银行、台湾银行)在民国时期也曾仿效发行台伏票,在形制上遵循了钱庄采取的竖版传统。

台捧银和台伏票中的“台”是“南台”的简称,即南台岛,是闽江流域第一大江心岛,也是近代以来福州主要商业区(今福州市仓山区)所在,“城之南关也,有十数里通衢一道,名曰‘南台’,洋行、茶号、钱庄、客帮正经字号,均荟萃于此”。②黄鉴晖:《山西票号史料》(增订本),太原:山西经济出版社,2002年,第1262页。福州本地和与各地的经贸往来也以南台为中心。

台伏票何时产生并无明确记载,从已出土的碑刻资料看,至晚在20世纪初,台伏票已开始在福州流通并在市场上占据重要地位。③林廉:《福州台伏票始发年份考》,《福建金融》2014年第7期;林廉:《福州台伏票发行史略考》,《福建金融》2014年第11期。但民国初年北洋政府财政部档案似将台伏票的发行时间向前推了不少,“其台伏钞票之沿用已百有余年……钱庄之台伏钞票僻街陋巷无不流通,而中国分行之纸币转难行用”。④《检查征收机关委员会为抄送陈培锟检查闽省银行币制情形函致泉币司付》,见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第3辑《金融》,南京:江苏古籍出版社,1991年,第820页。如果此情不虚,则台伏票可能在嘉庆年间已有使用。然而,这里所谓“台伏钞票之沿用”,可上溯到福州钱庄签发的银票、钱票与番票,不能仅仅简单理解为台伏票。因此,对“银钱番”三种信用货币转变为单一台伏票过程的考察,就成为了台伏票产生时间的核心问题。

虽然没有台伏票发行年份的具体记录,但从台伏票的记载来看,仍可以大致确定其发行时间。光绪六年(1880)福州南台《重修三庙记》载所用台伏(银元)金额2 235元,⑤林硕君:《福州南台五座陈文龙尚书庙简介》,见福州市宗教局、福州道教协会:《福州道教史话(一)》,福州:福州市宗教局、福州道教协会,1998年,第158页。是目力所及范围内关于台伏票最早的确切文献记载。而更早的一说法称台伏票自“咸同年间即开始发行”,⑥范启龙:《辛亥革命前后的福建》,见中国人民政治协商会议福建省委员会文史资料研究会:《福建文史资料》第27辑,福州:中国人民政治协商会议福建省委员会文史资料研究会,1991年,第180页。虽无确切史料支撑,但由于咸丰二年王懿德的奏报中只有“银钱番票”而无台伏票,台伏票的出现必然在1852—1880年之间。而且,从实物来看,同治九年(1870)森春钱庄发行的纸币中有“凭票支伏”的字样,基本证实了以上文献记载,台伏票的发行当在咸同年间。

台伏票的票面与钱票毫无二致,早期的台伏票甚至是将“凭票支钱”的“钱”改为“伏”来使用的。这是咸丰货币改革带来的制度调整,也从理论层面回答了台伏票为何取代原有的钱票——咸丰货币改革的重要内容是发行大钱和铁钱,意在解决市面制钱缺乏的状况,其在全国范围内造成了巨大混乱已经成为共识。然而,在广泛使用钱票的福州,这一改革又面临了进一步的挑战,即市面的计价体系出现了混乱。钱票在持票人要求兑现时应予以兑现,但钱庄如果兑付大钱甚至按比例兑付铁钱,从名义价值来看毫无问题,但却严重偏离了金属货币的实际价值,从而必然遭到抗议和拒收。因此,咸丰货币改革给福州金融市场带来了巨大冲击,其中1853年的钱票风潮,不但造成金融恐慌,甚至导致物价大涨,影响了福州地区经济的方方面面。这种余波还一直蔓延了数年,1855年福州几家小钱庄的倒闭,也是这一过程的体现。⑦傅衣凌:《十九世纪五十年代福建金融风潮史料摘抄》,见氏著:《明清社会经济史论文集》,第316页;荷尼夫:《走向世界的人民币:全球视野下的中国货币史》,李守旗译,厦门:鹭江出版社,2018年,第151页。更为重要的是,钱票发生的滚支和挤兑,实际上反映了市面制钱的极度缺乏和计价标准的不统一。因此,钱庄发行的信用货币的计价单位必须要脱离“银钱番”平行体系,而在银两极少使用、制钱体系混乱的情况下,取代这一体系的最佳选择无疑就是全用外国银元为本位,即仅发行番票,不再使用银票和钱票。

但是,福州一带“向通行钱票,其现钱不过进出找零耳,”⑧陈遵统:《福建编年史》,福州:福建人民出版社,2009年,第1226页。钱庄通过钱票本可以发行小面额的纸币,如果只发行番票,最小面值也为银元1元,必然面临小面额货币不足的问题。如何进行小额货币的补足,就成为了钱庄必须考虑的问题。19世纪60年代外国人尼士的记载既突出反映了上述矛盾,又给出了福州当地的解决办法:“除了中国式铜钱,其他更小的硬币留存不下来,但这样的不足可以由面值一百文的铜钱及以上的纸币来补充……一枚墨西哥银元可以兑换一千到一千一百枚铜钱或同样面额的纸币。”①荷尼夫:《走向世界的人民币:全球视野下的中国货币史》,第149页。这里所谓的“面值一百文以上的铜钱”显然是咸丰大钱,而后面的“一千到一千一百枚”又显然是传统制钱——这无疑反映了铜钱作为价值尺度的种种问题。然而,人们显然能够分清大钱与制钱,因此在实际使用的时候,就令大钱以现金的形式折价使用,同时在纸币上书写的铜钱仍然保持为制钱,也就是在发行番票时,低于一元的以制钱定价,从而解决小额货币不足的问题。这使得番票逐渐转变为以外国银元为本位但仍保留制钱作为计价单位的形态。如果这样的话,就必须固定银元与制钱的比价,如此便可以不用收回钱票,继续以制钱作为记账单位。由上文可知,此时两者的比价大约是1元兑换1 000文制钱,这也成为了“银钱番”三票合而为“台伏票”的恒定比价。

台伏票的式样与早期的钱票相似,正面分为板刷、笔写、朱印三个部分,其中板刷就是印刷的部分;笔写就是具体写清该张台伏票的金额,有一定的防伪规则;朱印盖在一张票的六个部分,且各有用途。另外,在正票与存根骑缝印字,面值在20元以上的在背面加盖经理的私章方可使用。②徐天胎:《福州的“台伏”与“台伏票”》,见福州市台江区政协文史资料委员会:《台江文史资料》第5辑,第159—160页。这说明钱庄极为重视所签发钞票的防伪功能,“其票皆以厚白棉纸,不可刮补翻揭者,先用蓝印店号及年月号数,四边又围小字,或取一字偏旁,如金玉鱼鸟等部,或作骈语,藏店号于中间台句处,复以墨笔填写钱数,又加方圆大小朱印,字有小于半粟者,镌刻精巧,几如鬼工,盖以防伪也”。③施鸿保:《闽杂记》,福州:福建人民出版社,1985年,第138页。

然而,并非所有的钱庄都具有台伏票的发行权。福州的钱庄按照业务范围和经营规模分化为三种形态——最高级为“出票店”,即可以按照提供的现金和有价证券来发行台伏票等货币,这些钱庄的经营者大多有一定社会地位和经济实力;次级为“钱样店”,有固定经营场所,但大部分只能从事兑换业务,即便少数店铺可以发行钱票,也只能在签订契约的“出票店”兑换,行使范围有限,不能自由流通,也不经营放款业务;最低一级为“排钱桌”,即只能经营银钱兑换的小商人或者游商,不一定有固定经营场所。至清末,福州当地的“出票店”和“钱样店”已有共计110多家。除此之外,福州有中国银行经营银本位货币的业务,但其与本地商业没有往来,当地商号普遍信任钱庄,因此钱庄也经营存放款和汇兑业务。④沈祖彝等:《解放前福州的银行和钱庄》,见《福州文史资料选辑》第4辑,第116—118页。

虽然台伏票在发行上仅限于福州,但其实际流通范围并非限于福州一地,由于其在货币市场的强势地位,逐渐影响到了周围地区。例如,宁德和霞浦县多用银元,但是福州、上海、厦门各地纸币,均可行使,附近的福安县也有台伏的兑换行情。⑤李健民:《赛岐纪事》,福州:海峡文艺出版社,2015年,第72页。闽西部分地区也通用台伏计价,如上杭县、永定县、龙岩县(含峰市)均有相关记载。⑥苏振旺:《闽西财政史》,厦门:鹭江出版社,1998年,第223页。闽清、连城、南平、永泰等县在征税时也有以台伏折合计价的记录,但主要是使用大小银元等货币。⑦民国《闽清县志》卷四,见《中国地方志集成·福建府县志辑19》,上海:上海书店出版社,2000年,第382页;邹日升:《连城县志》卷一六,北京:群众出版社,1993年,第468页;民国《永泰县志》卷四,见永泰县地方志编纂委员会:《永泰县志(中华民国十一年)》,福州:福建省地图出版社,2013年,第174页;民国《南平县志》卷二四,见《中国地方志集成·福建府县志辑9》,上海:上海书店出版社,2000年,第789页。顺昌县在民国初期建成钱庄,也使用台伏票。⑧民国《顺昌县志》卷八,见《中国地方志集成·福建府县志辑11》,上海:上海书店出版社,2000年,第45页。长乐县接近福州,不但通行福州的纸币,还有“向票”,可以此向福州的钱庄支取现银,为到福州办货提供了便利。连江县可以使用台伏,银角也与台伏挂钩;闽侯县同时使用多种货币,其中台伏票也可以使用。福清县也有使用台伏票的记载,但福安、仙游、罗源则未见通行。①铁道部财务司调查科:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,见殷梦霞、李强选编:《民国铁路沿线经济调查报告汇编》第12册,第130—132页。台湾属于福建省期间,也部分流通台伏票,但通常是福建永丰官银钱局发行的。②蒋九如:《台湾货币史略》,北京:中华书局,2017年,第8页。闽南地区距离厦门、泉州较近,通常以厦门为区域金融中心,除了莆田、同安、金门县在征税时零星使用以外,日常交易不行用福州地区的台伏票。③民国《同安县志》卷一〇、一二,见《中国地方志集成·福建府县志辑4》,上海:上海书店出版社,2000年,第74、95页;民国《莆田县志》卷一六,见《中国地方志集成·福建府县志辑16》,上海:上海书店出版社,2000年,第675页;民国《金门县志》卷七,见《中国地方志集成·福建府县志辑28》,上海:上海书店出版社,2000年,第522—525页。综合以上,可以根据台伏票的用途和流通范围大致总结如下(除台湾地区)。

可见,台伏票的辐射范围主要在以福州为中心的闽东地区,尤以福州附近的县域为主。只有在这些地区,台伏票才能经常或偶然地充当一般交易媒介使用。但是,由于福州是省会,各地在财税领域涉及向福州解款时经常使用台伏票或以当地货币折价为台伏票计算,这在闽西地区有大量的史料作为证明,在闽南地区也有少数此类情况,但这些地区的一般交易中则完全不使用台伏票。

图1 1870年森春钱庄所发台伏票

图2 1908年福州恒慎钱庄所发台伏票④此件为私人藏品,票面为五百文,中间印有“整千约支台新议七钱番银票一员”,这一戳印明确表示了台伏票是在钱票格式和票版基础上进行的制度变革,也说明了台伏票与台捧银的关系。

二、福州台伏票的本位、单位与运行机制

台伏票虽然由银、钱、番票转化而来,尤以番票为主,但却并不是对应支取相应金属货币的普通信用货币,而是一种以银为本位、钱为单位的纸币。这是因为台伏票虽然与番票一样对应了银元,但若要与银元等值兑换,仍有成色差异的问题。福州地区所使用的外国银元普遍磨损严重,已大量成为“烂板银元”,一枚普通大银元的重量约为库平七钱二分,而烂板银元稍轻,需要将破碎的银元用秤称重后装袋使用,不能简单以枚计值。为了融合两者之间的矛盾,便有了上述“台捧银”的出现,也就是将烂板银元进行混合,有时一袋烂板银元中甚至多达14种不同的银元。由此也出现了当地的银两平码“台新议平”。①Decennial Reports 1902—1911,Foochow,见中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅:《中国旧海关史料:1859—1948》第155册,北京:京华出版社,2001年,第546页。烂板银元既然比七钱二分的质地完整的外国银元稍轻,则令台伏一元等于台捧银七钱,或每捧银等于台伏票1.428元,福州钱庄出入台伏票记账时,并不是记台伏票数量,而是换算成台捧银来记账,台捧银即为发行台伏票的准备金。若折合成库平,台伏一元则为六钱八分。②《清末福建省杂捐概况》,见江苏省中华民国工商税收史编写组、中国第二历史档案馆:《中华民国工商税收史料选编》第5辑《地方税及其他税捐》,南京:南京大学出版社,1999年,第1467页。台捧银是一种“由实向虚”的银两制度,即先有混合杂银的存在,并以此为基础发行台伏票,然后逐渐演变成不兑现的虚银两,除了作为台伏票的价值基础外,在进出账的会计核算和外埠汇兑中也广泛使用。但是,台伏票在流通时,则并不是仅以台捧银标价,而又作为价值尺度恒等于1 000文制钱使用,如台伏票出入钱庄要以钱记账,则也记为1 000文。③施伯珩:《钱庄学》,上海:上海商业珠算学社,1931年,第16页。“台伏每元等于制钱一千文,因为永久不变之价,而每台伏一元等于台捧七钱,又为永久不变更之价目。前福州制钱,既不存在,台捧亦仅为一种计算银两之名称,并无现货,是以一种台伏,而兼有虚钱本位,与虚银本位两重资格矣”。④铁道部财务司调查科:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,见殷梦霞、李强选编:《民国铁路沿线经济调查报告汇编》第12册,第193页。

银票在近代中国其他主要城市仅作为大宗交易或转账汇票使用,很少作为一般交易媒介。诸如山西票号等各地金融机构,在签发银票时也基本不签发小额票据,因而也就无法用于日常交易。但是台伏票保留了钱票时期的中小面额,因此可以被用来作为日常交易。这也使得一般民众对其有了银钱双重计价的基本认识:“台伏银元之为福州及其附近各处之主要通货,历有数十年之久,此类银元,名义上虽以新议平银两为根据,但实际上则以铜元命价。”⑤郑林宽:《福建省纸币发行之沿革与现状》,见《福建经济研究》下册,福州:福建省政府秘书处统计室,1940年,第226页。该处所说的“铜元”,应当理解为制钱,而非狭义的机制铜元。这就无怪所谓“虚钱本位”的说法。

然而,虚钱本位实际上是以铜钱为定价基准,而非以制钱为保证。台伏票的准备金仅为台捧银一种,并无铜钱或铜元等任何铜制货币的准备金。普通制钱在咸丰时期就已经很缺乏,人们不可能相信发行台伏票的钱庄有充足的制钱准备。然而,福建到清末甚至成为了全国唯一一个没有出现短陌现象的地区,制钱1吊就是1 000文。⑥张宁:《15—19世纪中国货币流通变革研究》,第248—250页。这是因为制钱在这里单纯成为了计价标准,百文以上皆用纸币,百文以下则听民自便——这是福州钱庄以往发行钱票所造成的路径依赖,也迎合了民众在进行小额交易时的需求,大大降低了制钱的需求量,从而在其极其紧缺的情况下维持了稳定。同时,虚银本位又要求台伏票与台捧银挂钩,即至少有一定的现银作为准备金。从金融学理论来看,这势必要求制钱与台捧银具备固定不变的比价,否则就会导致双重计价标准的不一致产生套利行为。但是,从福州台伏票的运行来看,并无任何套利方面的记载,对于双重本位或计价的问题并无质疑。这是因为台伏票在一般交易中完全不兑现,既不能兑换为白银,也不能兑换为制钱。台捧银是钱庄吸收的杂银,本为实银,但其仅在每日台伏票产生差额的时候由钱庄划拨给钱庄进行结算使用,不能响应一般小额的兑换请求。随着台捧银储备越来越少,后期即便是钱庄之间结算也普遍使用银元折算为台捧银,台捧银就成为了名副其实的虚银两单位。“各钱庄发行台伏,向无现金准备,外国银行或我行一出收现,其有台捧者,即以台捧交付,如无台捧,则以他种洋元暂为抵押,名为押仓,俟日后再以台捧掉换,近来市面台捧缺乏,汇丰银行因欲运现赴沪,不收押仓,屡出收款,各钱庄因无台捧,遂以他种未破烂之洋元特为剪破,抵作台捧以为应付”。①《中国银行陈述福州金融现状及其将来趋向函》,见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第3辑《金融》,第818页。该函写作于1916年4月8日。这充分说明台捧银确实在市面上存在,但是仅用于钱庄和银行等金融同业之间的支付手段,并无小额兑现的功能。

台捧银既不能用于小额兑现,就自然不需要与面值更小的制钱进行兑换。在实际交易中大额的台捧银和小额的制钱充当了货币流通的两个层次,由于市面上这两种货币均较为缺乏,实际行用中也并不需要这两种实体货币,兼有虚钱本位和虚银本位的台伏票制度就是在这种双重不兑换制度下得以维持。在单纯用虚银两就可以满足大宗交易需要的基础上,虚钱制度实际上是满足了城市的一般交易,使得其使用范围进一步扩展,从而被社会所广泛接受。

虚钱本位并不是取虚银两制度而代之的计价方法,而是在虚银两制度框架下的一次自发的制度调整。虚钱的作用是为了能够实现区域性货币的顺畅流通,而台伏票在进出钱庄时仍折算为台捧银记账,这直接说明了其根本性质仍为虚银两制度。只有保留了其可折算为银两的特征,才能实现与其他主要商业城市的正常通汇,从而维持埠际贸易——不少记载了国内汇兑情况的史料多次举例说明,台伏票是以台捧银为计算单位实现与其他城市商业汇兑的,计算方法与其他埠际贸易一样,即通过银两折算的办法进行实际数额的计算。如某日台捧741.6两合上海规元726.25两,再以此进行其他银两的折算。②《国内商业汇兑要览》,见张研、孙燕京:《民国史料丛刊493经济·金融》,郑州:大象出版社,2009年,第454—455、496—497页;张家骧等:《中国之币制与汇兑》,上海:商务印书馆,1931年,第172—173页。

流通领域的计价则不同,1元以上者以台伏定价,1元以下者多用制钱定价。在遇到超过1元但有零头时,则有两种计价方式。一种是直接用带有小数的台伏票数量,小数点以后的部分用“角”“尖”“毫”(或“瓣”)来分别表示十分位、百分位和千分位,在1元台伏恒等于制钱1 000文的情况下,三位小数正好精确到制钱一文。举例来说,如在修建林则徐纪念馆时,筹资花费“统共用台伏一万五千四百三十五元二角五尖二毫”,③林峰、陈继男:《福州市林则徐纪念馆志》,福州:海峡文艺出版社,2014年,第119页。即为台伏15 435.252元。《上杭县志》中计算地丁银有“计申台伏二万四千八百四十三元八角四尖八瓣”,④丘复:《上杭县志》,上杭县地方志编纂委员会,2004年,第304页。即为台伏24 843.848元。另一种表示方法是全用制钱来表示,或者用台伏和制钱混合表示,如台伏“一元三百文”,与上一种计价方式中的“一元三角”是等价的,即台伏1.3元;又如当时的小说中有记载称:“共计该钱十七千八百余文,这人便拿出了十七元的番票付于店主,一切清楚。”⑤黄权:《凄风苦雨记》下卷,上海:文明书局,1930年,第77页。这两种计价方法并不冲突,容易理解,实际交易中也并不会产生误会。

除了台伏票以外,福州市面上也有不少其他货币流通。19世纪80年代福州市场上有定型铸币“大洋”的流通,即面值一元的银元;光绪十六年福州绅士孙葆缙等,在福州南台仓霞洲设立银元局,铸造低于一元的辅币——小洋,有“半角”及“单角”(即一角)二种,通称“福角”,至1906年停铸。⑥福州市政协文史资料工作组编:《福州地方志(简编)》,福州:福州市政协文史资料工作组,1979年,第153页。民国后官方发行的低于一元的银辅币除被称为“小洋”外,也称“毫银”“毫洋”等。与上述铸币相对应的纸币也同时流行,福建官银号(1907年改称福建官银行)自1900—1909年发行了大洋票和小洋票。此外,传统的银两和碎银、外国银元、铜元、铜钱等,均在福州市面流通,每一种都有不同的种类,例如银两就有福建本省与外省之分,而外国银元也来自不同国家,如墨西哥鹰洋和日本银元等。

市面上流通的货币种类虽多,仍有主次之分。台伏票在大宗交易和一般日常交易中都占据着主要地位,“福州平常交易,概以台伏计算,其用大洋之时,则在采运外省货物及汇兑等项,就地交易使用之处极罕”。①《福州金融近况》,《中外经济周刊》第219期,1927年7月9日。这一情况从不少史料中可以看得更加真切——有人曾回忆当时的情况说:“父亲和四叔合起来,利用一间小店面,一爿开锡箔店……一爿开钱样店,经营通兑钱币的业务(旧时的银元要换成台伏票、铜钱才便于流通),还兼做一些木材及农产品的出口生意。”②金云铭:《书城六十载忆旧录》,见福建省政协文史资料研究委员会:《福建文史资料》第12辑,福州:福建省政协文史资料研究委员会,1986年,第50—51页。可见,台伏票已经深入了百姓的一般生活。又如,清末旗营官兵的饷银向由福建省库拨给,每月由军署“右司”(即军需处)造具花名册向布政司署领现银,领出后通知八旗协领衙门前往具领。由于领到的不是银锭就是元宝,无法分配,各旗负责钱粮的“领催”,便将所领先送到井楼门永美钱庄兑换成碎银、大洋及“台伏”、铜元、铜钱等,后才发放给官兵……马、步甲们领到饷银后不见笑颜只见愁容,而且骂声不迭,因一包饷银中除了几个烂板大洋(俗称“烂板番”)外,其余全是铜元和台伏。按理说每个马甲每月所得的4两2钱银子,折成大洋应值5元5角8分(1两银子折大洋1元4角),但由于领到手的大洋(一般是5元)是“烂板番”,若以7折算只值3元5角,被盘剥竟达1元5角之多,焉能不咒骂。③伊通甫:《辛亥革命前后福州满族旗营内情实录》,见福建省政协文史资料研究委员会:《福建文史资料》第27辑,福州:福建省政协文史资料研究委员会,1991年,第3—4页。这说明台伏票、铜元和烂板大洋成为了市场上主要流通使用的货币,而即便是拿到了烂板大洋,也需要兑换成台伏票和铜元才能方便使用。

在城市大宗交易和涉及财政收支方面,台伏票的通行力更强。福建省地方预算的编制工作均以台伏计价,如在1922年编制的《福建地方预算书》中大量使用台伏作为计算单位,并以此向中央政府报送,在中央政府公报和内务部的内务公报中均可见以台伏作为记账单位的现象。④福建省财政厅:《福建地方预算书:民国十一年度》,福州:福建省财政厅,1922年。福州台伏票甚至成为了福州人在异地官场自成一体的标志,“福州语之见于公文者,货币‘台伏’昔日奏报款目,今日呈报中央,常见于政府公报。福州语势力在官场,福建人官京外者,每月乡谈自成一团体”。⑤林传甲:《大中华福建省地理志》,福州:福建印刷所,1919年,第88页。

但是,台伏票也不是一种形制统一的标准货币,而是分别由大小钱庄发行的信用货币,其背后是钱庄的信用。因此,不同钱庄发行的台伏票的通行力也不同,信用较好的大钱庄发行的台伏票可以在福州城内及城外一定区域内使用,而信用较差的小钱庄发行的台伏票的流通范围是无法扩及福州城外的。在福州附近可以流通台伏票的地区,往往不单独使用台伏票作为价值尺度,而是多种货币混合计价,其中涉及与福州的交易或是公费杂税需要上缴福州的部分,则必用台伏计价。例如,闽侯县的烟酒税中,公卖费一向用大洋计算,酒捐则用台伏计价,“征收土酒公卖费以足重大洋为本位,捐款以台伏为本位,如缴小洋铜元应照当日市价折合申算仍依本省原定公卖分支栈施行细则第二十一条之规定,每台伏一千零六十文折合大洋一元由处填给正式凭单”。⑥程叔度:《烟酒税史》下册,上海:大东书局,1929年,第256页。由于公卖局直属于民国政府财政部,酒捐则上缴地方政府,其差别显而易见。

由于市场定价主要是以台伏票来进行,台伏票无疑是福州市场上的强势货币。因此,对其监管就十分重要。台伏票的监管主要是依靠同业组织的力量来进行,其发行有着极强的同行约束力。特别是20世纪20年代福州金融维持会发起成立后,能够发行台伏票的钱庄(即“出票店”)严格限定为45家。①在福州金融维持会成立以前,合格的“出票店”尚不足45家。据调查,1907—1917年间有37家钱庄可以发行台伏票。日本东亚同文会编:《福建省全志(1907—1917)》,李斗石译,延边:延边大学出版社,2015年,第479页。如果超过该数目,希望经营的钱庄必须轮候,直到有原先的出票店倒闭或退出才能递补,且需向总商会交纳600元会费,加入福州金融维持会成为会员并缴纳3000元会费,还需要加入钱业研究所,缴纳基金300元,同时必须在政府发行公债时进行分派。因此中小钱庄想要成为“出票店”有一定困难。此外,为了保证信用,同业组织使用“行坪归宗”制度进行台伏票的清算,即每天傍晚在城内下杭街钱业公会进行“行坪”业务,用“以票换票”的方式收回本行发出的台伏票,换出白天收取的他行台伏票,并以台捧银(或银元折合台捧银)的办法结算差额,福州金融维持会成立后改为完全不兑现。若某家钱庄当天出票过多,无法全部收回,则要按日付息,称为“日拆”。可见,行坪制度已经具备了现代票据交换的基本要素。现代的票据交换是银行的传统业务,是指同一城市所有商业银行将代收、代付的票据,按照中央银行规定的时间和场次,集中到指定的票据交换所进行交换,当场结算往来行之间的应收应付差额,并由中央银行清算差额资金的一种方法。“行坪”的做法是在同业监督下进行票据交换,即将金融监管内化为自我组织,下杭街钱业公会承担了票据交换所的功能,1922年后发展为“一总四分”,即下杭街为“总坪”,另有四处“分坪”。这样一来,各钱庄不能肆无忌惮地盲目发行台伏票,市场上流通的台伏票数量可以得到有效的控制,总发行额控制在400万元上下。②庄家孜:《记福州的“台伏票”“大洋票”和“划洋票”》,见福州市政协文史资料委员会编:《福州文史资料选辑》第13辑,福州:福州市政协文史资料委员会,1994年,第109—111页。

由于台伏票不对一般持票人兑现,只有在票据交换的时候才能以现银结算差额,钱庄的信用就自然成为了市场的聚焦点。福州钱庄的放款行为几乎都是信用放款,不需任何抵押物,这使得钱庄经营者必须具备相应的判断力和信息收集能力。无法兑现的台伏票在遭遇挤兑的时候,可以用其他钱庄发行的台伏票应付,如仍不足才会面临经营危机。台伏票发行的前中期,尚有不少挤兑事件发生。福州本地称挤兑为“滚票”,光绪初年此类事件最多,福州钱店多请山西人在福州所开设的银号求助,“银号存贮现番最多,救助时银担往来,不断接济,持票者见此,往往中途折回,不再兑现,否则未有不倒闭者。光绪中,有绅士庄某开春分钱店,因滚票至于倒闭,其住宅与店铺,均被群众折毁,夷为平地。自是以后,各钱店互相约束,凡此店滚票时,即以彼店所出之票与之,以故后此有同时三四个钱店,均被滚票而保全者”。③陈遵统:《福建编年史》,第1694页。而随着行坪制度的完善,钱庄由于被挤兑或者在票据交换时出现较大不能轧平的头寸已较为少见,即便发生也往往通过协商解决,并不会引发钱庄和商号的倒闭。如在20世纪20年代,福州恒和钱庄向大药铺回春药庄放贷,最高时达到10余万元,某日行坪时缺口达到2.5万元,于是记在洪春牲茶行账上以图顺利行坪,但洪春牲茶行负责人知晓后不肯卖人情,坚持要提款回上海使用。几经交涉后,恒和钱庄答应于翌日在上海拨还,才渡过当晚的难关。④蔡鸿新:《闽台中医药文献选编:政协文史资料篇》,厦门:厦门大学出版社,2014年,第197—198页。这说明钱庄与商号之间虽有分歧,但在维持台伏票制度的大前提下还是达成了妥协。相比于破坏业已实行良久并运行良好的制度,自身的让步才是最好的选择。

三、台伏票的比价波动与双重本位货币制度的终结

台伏票并非福州市面上唯一流通的纸币,然而其依靠钱庄信用与社会网络形成了以行坪制度为代表的各种正式与非正式制度,造成其发行总量有限,成为了一种“紧缩性纸币”,从理论上说,其价值必然较为稳定。在多种货币在市面上并行流通时,价值稳定的货币往往处于优势地位,具体地则表现为与其他货币的比价呈现稳定或上升的趋势。

若无详细记录,上述这一过程是无法动态呈现出来的,因而也就无法验证台伏票在市场上的稳定地位。尽管在档案资料中有一些零星的市价兑换记载,如“闽省硬币约分五种,即银元、捧番、小洋、铜元、铜元是也。纸币约分二种,银元票、台伏票是也……其互相兑换之市价,通用银元一元得换铜钱一千零二十二文,台伏一元得换铜钱一千文,小洋每毫得换铜钱九十六文,铜元每枚得换铜钱八文”。①《检查征收机关委员会为抄送陈培锟检查闽省银行币制情形函致泉币司付》,见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第3辑《金融》,第820—821页。该函写作于1916年4月3日。然而,这种记载属于特定时间或特定场合的零星记载,显然不具有普遍意义。中国近代各种货币的比价(特别是银钱比价)虽有一定长时段的全国性数据记载,但是其比价情况在各地有很大的不一致性,全国性的数据既没有列入区域性的货币,又难以反映某一区域的比价波动情况,所以福州当地货币市场的数据记录对于理解台伏票的价格形成机制和波动情况有着重要意义。

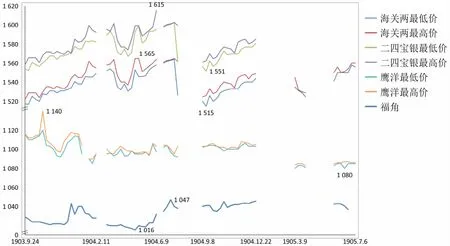

在中文文献无相应记载的情况下,日本内阁《官报》中刊载的福州货币市场的间断数据显得弥足珍贵,尽管这部分数据的时间跨度不长,但仍能很好地展示出台伏票在一定时间内的价格形成机制与波动状况。《官报》是日本的法令和政府情报的传达媒介,1883年正式创刊并发行至今。《官报》的体例从创刊至今已有较大变化,就20世纪初的情况而言,《官报》中的“公使馆及领事馆报告”栏目登载了不少中国及东南亚地区的经济情况。当然,这与当时日本驻外人员有关,取决于其奏报的内容、频率与详细程度。当时日本在福州设有领事馆,定期向日本政府定期汇报福州金融状况,并在《官报》中留下了片段性的货币比价数据资料。根据这些资料可以整理出该段时间内台伏票与其他主要货币的变动趋势。值得注意的是,台伏票是福州市场的中心货币,所有的数据都以台伏票(领事馆报告中称番票)为折算单位,即所有具体数值都是兑换单位数量的其他货币所需要的台伏票数额。其中,海关两和二四宝银的单位为千两,墨西哥鹰洋的单位是千元,福角是福州当地铸造的低于一元的小银元,单位为一万角。此外,领事馆报告还给出了制钱、日本银元、新加坡银元、黄金等相对于台伏票的价格变动。由于制钱为恒等价格(台伏票1元等于制钱1 000文),其他国家银元与墨西哥鹰洋的价格趋势基本相同,黄金在市面极少作为货币使用,为简便起见,图3仅展示台伏票对于海关银(海关进出口的标准银两)、二四宝银(主要通汇城市武汉的银两)、墨西哥鹰洋(最主要流通的外国银元)和福角(福州银元局发行的小银元)的比价变动情况。

图3 1903年9月至1905年7月台伏票与主要货币比价变动趋势图②图3据日本内阁《官报》第6134、6159、6174、6217、6251、6264、6283、6323、6367、6398、6423、6426、6493、6504、6512、6588、6622、6636、6641、6661号整理绘制。图中的间断部分为无数据,图中数字为该种货币在这一时期的相对最高最低价。日期均为公历,由于公布的价格一般为一周期间内的最高与最低价,为作图方便,将图中的日期设定为有报价周的中间日(即周四),并对极少数时间段记载的最高价与最低价颠倒和明显错误的情况进行了修正。

据图3可见,台伏票在这一时期呈现出平稳波动的表现,对于外国银元如鹰洋来说有所升值,对其他货币的比价有一定波动,但波幅较为平稳。总的来说,台伏票的币值在20世纪初并未大幅波动,对普通民众来说,这样的波动完全在可承受范围内,与以往银钱比价的波动相比,这样的波动幅度殊属正常,也容易应付。另外,台伏票1 000多元才能兑换鹰洋1 000元或福角10 000角,最高时甚至需要台伏票1 140元才能兑换1 000元鹰洋。虽然台伏票所代表的烂板银元成色略低,但其差距并没有这样大,因此台伏票对鹰洋是略有贴水的。这说明台伏票虽然在当地有着良好的信用,但在货币市场上现银仍较多的时期,其认可度不如现银,显示了人们对于现金的偏好。

其后的近20年,台伏票的发行和流通依旧处于平稳状态。其中,1914年至1922年是李厚基主政福建时期,依附皖系担任福建省督军兼省长的他于1914年倡导将福建官银行改组为福建银行,成立地点设在福州各大钱庄云集的南台下杭街。面对台伏票的优势地位,福建银行也发行台伏票,从票面版式到“行坪”规则等,都遵循了钱庄业的传统。只是在形制上更为标准,印刷的部分更多,手写的部分更少,纸币性质更为明显。官方台伏票和钱庄台伏票同时在市面流通,可以说是官方发行的货币向民间发行的货币的一次妥协。也正因为如此,台伏票制度并无大的变动,福州地区的商业和贸易均呈现平稳发展的态势。

直皖战争中皖系战败,李厚基曾想依附直系,但此时大势已去。1922年他被迫下野,孙传芳、周荫人先后接任福建省督理和督办。这样一来,福建银行在李厚基主政时期发行的130万元台伏票无法兑现,发生严重挤兑,一时间市面恐慌,这是台伏票制度建立后最大的风潮。以中国银行为代表的新式银行原来也发行台伏票,受此波及不得已全部出资收回,自此中国银行不再发行台伏票,仅发行大洋票。①《福州金融近况》,《中外经济周刊》第219期,1927年7月9日。但中国银行并未对福建银行的倒闭事件伸出援手。此时,由福州商界知名人士福州电力公司刘健庵、恒和钱庄罗勉侯(福州总商会主席)倡导成立了福州金融维持会,由每家钱庄出资3 000元为福建银行无法兑换的台伏票进行折价兑换,最终解决该问题。②郑林宽:《福建省纸币发行之沿革与现状》,见《福建经济研究》下册,第225—226页。从此,加入福州金融维持会成为了发行台伏票的必要条件,台伏票的发行总量也有了400万元左右的限制,这标志着福州以台伏票为核心的区域性货币制度发展达到了顶峰。

与之相对应的是,官方发行的货币不止台伏票一种,福建银行的台伏票成为坏账,被同样发行台伏票的同业组织加以营救,但其发行的其他货币,显然不可能仰仗民间信用加以维系。福建银行发行的台伏票之所以能在发行早期被一般商民所接受,完全是依靠民间信用,或者说是借了“台伏”之东风。由官方发行的其他货币则早已恶名远扬,“福建所铸毫币,成色低劣,早为各省所摒弃,无如币愈劣,伪造愈易,现在私毫之充斥,亦以闽省为最”。③《闽厂暂行停铸毫洋》《闽省禁用私毫》,《银行周报》第8卷第30期,1924年8月5日。李厚基治下的福建造币厂铸造发行的小洋,不但质量低劣,还不断被伪造,而伪造的货币必然成色更低。铸币本身在成色稳定时不存在信用风险,只是劣币与其他货币相比,其相对币值会不断降低,如果政府加大力度进行整顿,仍有希望恢复。

然而,与福州金融维持会的建立相比,政府对此显得无法招架,政治局势的变化也令其更加无法顾及。1926年下半年开始,国民革命军进军福建,至12月占领福州。同月,福建省成立了政务委员会,统管全省政务,希望能够重建福建银行。但是,几年前福建银行倒闭事件给官办银行带来了巨大打击,负面印象长久挥之不去,以至于此时福州准备续办福建银行的消息传到厦门,当地反对之声骤起,直言李厚基主政下福建银行发行的钞票等同废纸,将福建银行斥为“基金不充、股本不明之银行”。①厦门市档案馆、厦门总商会编:《厦门商会档案史料选编》,厦门:鹭江出版社,1993年,第295页。这充分说明了一个事实,商界认为此次事件不是台伏票制度的缺陷,而是官办银行和官方发行货币的信用缺失。

在政府信用与民间信用发生较大偏离时,20世纪初兑换率平稳波动和台伏票贴水的情况就发生了很大的变化。尽管一般民众有现金偏好,但此时官方发行的大洋票也很难兑现,市面的现银越来越少,质量也是越来越低。货币兑换率总是此消彼长的,台伏票有较强民间信用作为保证,币值相对稳定,其他货币则相应发生了贬值。1926年,台伏票的市价开始大幅上涨,一度远高于大洋,大洋跌至每元合910文制钱(即台伏0.91元)。福州市各行业发工资时显然不可能从钱庄支取,因而不发台伏票,在小洋质量低劣的情况下,只能普遍使用大洋,但人们需要将其兑换成台伏票使用,各项开支也依然以台伏计价,“当时福州社会收入之薪金,多用大洋,而市面物价,反以台伏为本位,若以大洋兑换台伏,其贴水时有高跌”。②王孝泉:《福建财政史纲》,第395页。如果台伏不断升值而以大洋计价的工资水平维持不变的话,群众的负担就会明显增加,不满情绪必然增强。

针对这种情况,政府并不想在维持官方货币的币值上作出努力,而是一直希望取缔台伏票,用大洋现银或依靠已经发行的大洋票来统一福州市面的货币,从而改变多种货币并行的局面。1928年1月底,福建省政府代主席方声涛提出台伏票应按照市价兑换现洋,这就人为破坏了原本的不兑现制度,同时宣布台伏票在两个月内停止使用,改由钱庄发行可以足额兑换现银的“大洋票”,以银元为本位,并规定纸币发行不受限制,银行、钱庄和大商号都可以发行,数量也不受限制。这实际上是给地方银行以任意发钞的借口,从而进一步引发了混乱。

1928年台伏票被取缔后,福州钱庄除按照政府的要求发行了大洋票外,还发行了“划洋票”,两者结合使用。普通商民使用大洋票,商号之间转账使用划洋票。大洋票也有“直票”与“横票”两种版式,其中福州钱庄发行的大洋票为传统的直版,而银行发行的则多为横版,其核心的行坪制度依然得以保留,只是在形式上有所更改,每日一次且统一时间进行的行坪改为了随到随坪,且由原来总坪与分坪的格局改为指定四家大钱庄进行行坪的票据交换业务。③王孝泉:《福建财政史纲》,第399—400页;陈文涛:《福建近代民生地理志》,福州:远东印书局,1929年,第446页;福建省钱币学会:《福建货币史略》,北京:中华书局,2002年,第206页。划洋票的票面上写明“与大洋平行使用”的字样,行情由钱业公会规定和计算,与市面的现洋不等价。发行划洋票的钱庄需要有准备金一万元,但兑现手续较为复杂且有贴水,基本上是各商号划账之用,较少兑现。大洋票和划洋票的发行实际上是福州钱业为了应付政府所提出的必须兑现的要求,对于原有台伏票制度进行的制度调整,并未改变以行坪制度为代表的核心内容。但是在作为价值尺度时,大洋票和划洋票完全没有了制钱计价的功能,单纯成为了银元的代表。废两改元则彻底改变了福州原有的区域性货币制度。1933年国民政府实行废两改元,财政部鉴于福州钱庄擅自发行纸币的紊乱状况,由福建省政府进行取缔,即先将划洋票的名义取消,一律通用银元,然后再规定时间令各钱庄将划洋票兑现收回,不准再发。同时,财政厅制定了规则十二条,除了取消划洋票的名称以外,还包括责令钱庄发行纸币时必须有十足的准备金用来兑现,持票人兑现时不能用其他钱庄发行的纸币抵充;并要在两个月内以同等价值的不动产作为保证,之前发行的纸币一律以大洋为本位,不准随意变动价格。原有“归坪兑现”字样不生效力等。④庄家孜:《记福州的“台伏票”、“大洋票”和“划洋票”》,见福州市政协文史资料委员会编:《福州文史资料选辑》第13辑,第112—114页。这些要求彻底改变了原有的货币制度,1934年后,福州钱庄先后歇业,原有制度宣告终结,银行等现代金融机构开始完全支配福州金融市场。

四、余 论

中国是世界上最早使用纸币的国家,在纸币的发行上有着充足的经验和深刻的教训。纸币的本位与计算单位不相同的情况在中国货币史上虽不常见,却也并非头一遭,元代发行的钞票曾存在这种情况。元世祖忽必烈在中统元年(1260)七月发行的中统元宝交钞(即“丝钞”)即以丝为本位,以两为单位,丝钞20两值白银一两,诸物均以丝价为标准。而在同年十月又发行了中统元宝交钞(即“中统钞”),以银为本位,以钱为单位。元代之后发行的“至正钞”和“至元钞”也都沿袭中统钞以银为本位、以钱为单位的模式。中统钞、至正钞和至元钞的模式与福州台伏票在性质上是类似的,以中统钞为例,10文为其最小单位,最多至2贯,毫无疑问是以铜钱为单位流通的。

金融史学家金德尔伯格认为:“货币本身所具备的交换手段的职能能够容忍多种货币的存在而不出大问题,但价值尺度的职能却不能。”①查尔斯·金德尔伯格:《西欧金融史》,徐子健等译,北京:中国金融出版社,2007年,第64页。这也是他在论述复本位的产生和运行时的重要观点。但从理论上看,只要两种货币具有固定的比价,即便是同时充当价值尺度也并不会造成混乱。只是从全球金融史的发展来看,没有哪两种货币可以具备这样的属性。一旦比价开始波动,作为价格尺度就会发生偏离,从而引起套利现象,导致双重本位制度的崩溃。从这个角度看,近代福州的台伏票是一种特殊的区域性货币。不同于元代白银尚未广泛货币化的情况,台伏票一方面具备现代意义上的保证金,又以双重计价的形式,在一定区域内维持了两种货币的比价,同时在白银和铜钱两个层次使得纸币由重量单位向计数单位转变,从而使得其执行价值尺度职能时不会发生混乱,并在较强的社会信用的基础上实现了高效的运转,这一过程的结果就是既形成了以票据交换和转账汇划为代表的区域性货币市场,又在一般交易中成为了计价单位而充分发挥了价值尺度的货币职能,这是该种制度在单纯为了节约交易成本的传统纸币的发行基础上所实现的重要金融创新。

台伏票是一种带有紧缩特征的区域性货币制度,由于社会网络的强大自组织力,使得其发行机构的总量和货币总发行量有较为严格的上限。只要社会网络信用可以维持,就可以更好地形成社会共识,从而维持币值。在总量有上限的情况下,商品贸易的发展与其他货币的共同流通在使得货币流通速度加快的情况下,也使得不同货币的比价产生波动。虽然台伏票没有被强行规定上限总量,400万元仅是一个约略的数字,但是比之其他金融机构随意发行的大洋票来说,自然带有相对稀缺性和紧缩性特征,价格呈现出相对上涨是必然的结果,而非人为造成的后果,更不是商户炒作的恶果——可以说,台伏票在20世纪初的平稳表现和1926年突然升值的原因是不言自明的。政府对台伏票的取缔实际上是对于货币制度的强制变革,虽然在初衷上有统一货币的正确考虑,但在某种意义上并不一定符合当地实际,褫夺了其本身制度调适的成果。因此,从台伏票到大洋票的变革,是政府不顾市场状况强行推动的,市场上的价值尺度由民间一方转为政府一方,很快就被当地市场所抵制。商户按照政府的要求发行了大洋票,但是其自创的划洋票则在某种意义上恢复了原先台伏票的基本特征,在商户之间可以避免大额现金交易,也不要求必须全额兑现,而是结算差价。虽然并未能恢复双重本位的计价方式,但也是商民抗议废除台伏票的斗争结果。这一过程固然在福州本地的特殊制度下有着独具特色的演化路径,但也是国民政府开始全面统制金融的一个缩影。在中国近代的自由市场型金融制度时期,金融业往往具有市场定位精细和创新性强的特点;在政府垄断型金融制度下,金融制度变迁往往徒具形式上的意义,而不是自发的金融创新。中国自由市场型和政府垄断型金融制度的分界点恰恰是在1927年。②杜恂诚:《中国近代两种金融制度的比较》,《中国社会科学》2000年第2期。因此,1928年台伏票到大洋票的转变,在某种意义上也是一种必然的结果。

福州台伏票的发行与流通是政府货币制度与民间惯例在制度层面的结合。①戴建兵:《晚清民初货币制度中的国家制度与民间惯例》,见中国社会科学院近代史研究所政治史研究室:《晚清改革与社会变迁》上,北京:社会科学文献出版社,2009年,第480—481页。台伏票发行以前,福州钱庄已经获得了当地商民的普遍认可,其发行的钱票成为了一般交易的必需品,以钱计价受到了市场的公认。同时,钱庄也是市场上信用的主要提供者,对市场信息的掌握程度显然处于市场交易主体中的上游地位。从社会信用的角度来说,所有社会网络中的参与者都是信用的构建者,这既适用于国家信用,也适用于私人信用。国家信用与私人信用本无优劣之分,人们之所以容易倾向于国家信用,只不过是和平年代赋予了国家信用更高的评级。在政治更迭、经济动荡的情况下,政治核心区外围的商民对于国家信用的认知实际上是滞后且信息不完全的,而更愿意识别和理解区域性的私人信用,从而建立起了区域性的制度框架与规范。私人信用所依托的社会网络,正是商民赖以生存的社会环境,在国家信用难以为继的时候有着更为明显的参与感,因而在维持力上有着更窄域但更强力的特征。而从风险管理的角度来说,国家信用风险显然比私人信用风险更具有系统性,更加难以避免,在国家信用不健全的条件下,人们不得不更加依赖于私人信用以避险。

然而,民间信用及其对应的制度框架的适用范围并不是一成不变的,甚至连制度本身也无时无刻不发生着变化。闽西南和闽江下游地区虽然可以行用台伏票,但是有的地方是直接将其作为货币使用,有的地方只是在与福州有关的财政领域才换算为台伏,这实际上有着较大区别。其行用时间并非整齐划一,而是有一个扩散的过程。台伏票完全在福州一地流通时,与后期可以在省内不少其他地方流通时相比,其制度本身也自然有所不同。毕竟,相应的准入门槛和退出机制都是在实践中逐渐确立的,这进一步说明了民间信用及相应的制度安排的自我完善。

近代福州区域性货币市场的运行机制并不是孤立的现象,学界对于上海钱业公会的研究早已证明了在弱政府的环境下,以钱业公会为代表的同业组织是以习惯法进行自我治理的,并且在制度绩效上是优异的。②杜恂诚:《近代上海钱业习惯法初探》,《历史研究》2006年第1期。只不过福州的情况则更为特殊,钱庄发行的台伏票通过计价方式的创新,实现了更强大的通行力,在以铜钱计算的一般交易中发挥着润滑剂的作用。与福州货币市场状况比较接近的还有汕头,近代潮汕地区“七兑银”与“七兑票”的发展路径与福州的台捧银和台伏票是较为相似的。③陈景熙:《清末民初地方虚位币制研究——以潮汕“七兑银·七兑票”为个案》,《汕头大学学报》2003年第S1期。两者在名义上都是以混合银元作为准备金而发行的区域性虚银两纸币,并且都在一定区域内成为了计价标准,推动着区域性虚银两制度适合其本地经济发展和商民使用。实际上,中国近代各地都存在类似的区域性金融中心,而形成区域性金融中心的标志就是拥有自己的计价标准。这在一方面说明了社会网络和民间信用的强大,也在一定程度上反映了中国近代货币市场的分割特征。在整体性的基础上具有较强的分割性,是中国近代货币制度与货币市场发展的一个重要特点。