上古文学中的神怪声音书写与音景构设

——以《山海经》为中心

2021-09-19梁奇高丹

梁 奇 高 丹

一、问题的提出

谈到神怪,人们一般将其主要特点归结为体貌的异常。如齐桓公所见之怪“大如毂,长如辕”,①应劭撰,王利器校:《风俗通义校注》卷九《怪神》,北京:中华书局,2010年,第388页。郭璞认为神怪皆“貌状倔奇不常”,②郭璞注:《宋本山海经》卷一《南山经》,北京:国家图书馆出版社,2017年,第14页。法国布丰(Buffon)依据形貌特征将妖怪分为身体器官的过剩、缺失、错乱或颠倒三种类型,日本中野美代子认为妖怪是“超越现实形态和生态”“破坏了人体谐调的存在”,③中野美代子:《中国的妖怪》,何彬译,郑州:黄河文艺出版社,1989年,第12—13页。伊藤清司指出,妖怪具有异类的样貌与形态。④伊藤清司:《中国的神兽与恶鬼——〈山海经〉的世界》,史习隽译,北京:商务印书馆,2019年,第12、17页。古今学者也多以体貌特征判断神怪的类属。吴任臣、郝懿行、袁珂以及伊藤清司等将《山海经·中次二经》的马腹与《水经·沔水注》等典籍中形状相似的水唐、水虎、水卢对比,推判四者为同一兽类。⑤吴任臣撰,栾保群校:《山海经广注》卷五《中山经》,北京:中华书局,2020年,第224—225页;郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷五《中山经》,北京:中华书局,2019年,第156页;袁珂:《山海经校注》卷五《中山经》,上海:上海古籍出版社,1980年,第124页;伊藤清司:《中国的神兽与恶鬼——〈山海经〉的世界》,第21页;郦道元著,陈桥驿校证:《水经注校证》卷二八《沔水》,北京:中华书局,2007年,第666页。郝懿行将《山海经·东次四经》的当康与《神异经·南荒经》中形状相近的无损之兽进行对比,认为无损之兽就是当康。⑥郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷四《东山经》,第143页。《西次四经》《海内北经》对穷奇的记载不一,郝懿行依据形状判断二者“实一物矣”。①郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷二《西山经》,第81页。西王母在《山海经》中的三处记载有别,但其“形貌固未易”。②袁珂:《山海经校注》卷七《海内北经》,第306页。可见,体态奇异几乎成了神怪的唯一属性,这导致相关的研究仅注重外貌摹画而忽略声音书写。

事实上,先秦乃至汉唐在描绘神怪时也注重声音,如晋景公所梦厉鬼形状狰狞、声音怪戾,③杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》卷二六《成公十年》,见阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第4139页。齐景公梦遇状貌与声音皆异常的“二丈夫”,④张纯一撰,梁运华点校:《晏子春秋校注》卷一《内篇谏上》,北京:中华书局,2014年,第56页。墨子将声音与形貌均作为鬼神的主要属性,⑤孙诒让:《墨子间诂》卷八《明鬼下》,上海:上海书店,1986年,第139页。《山海经》中有诸多声貌兼具的鸟兽,《论衡·订鬼篇》则将鬼怪的形声并举,⑥王充:《论衡》,上海:上海书店,1986年,第219页。唐太宗畏惧鬼魅呼号,⑦佚名著,王孺童校:《三教源流搜神大全》卷七《门神二将军》,北京:中华书局,2019年,第309页。等等。这些神怪因拥有异常的声音更加震撼人心,而这些声响既是神怪的重要属性,也在中国古代神话史、文学史上留下了持久的回荡。遗憾的是,学界缺少应有的研究。就笔者所知,目前仅有李炳海、王小盾、傅修延等少数学者的论文涉及古代典籍的声音书写。李炳海从文学想象与先民自然生命力的显现之间的关系研究《五藏山经》中的声音,认为这些声音是先民依据日常生活展开的想象与虚拟,其中音如婴儿的精灵渗透了先民的生命理念与生存智慧,⑧李炳海:《婴儿之音的动听与诱惑——论〈五藏山经〉音如婴儿的精灵》,《晋阳学刊》2013年第5期。音如钟磬、鼓瑟者具有乐音的性质。⑨李炳海:《上古虚拟世界的天籁之音——论〈五藏山经〉有关精灵音乐的记载》,《文艺研究》2011年第2期。王小盾、傅修延分别从上古时期的用耳之道与听觉叙事切入,其中兼及声音书写。10王小盾:《上古中国人的用耳之道——兼论若干音乐学概念和哲学概念的起源》,《中国社会科学》2017年第4期;傅修延:《听觉叙事初探》,《江西社会科学》2013年第2期。三位先生从文学、哲学、叙事学视角诠释神怪的声音,对我们研究《山海经》与其他上古文史典籍的神怪声音具有启迪作用。

相较于其他典籍,《山海经》则为记载神怪声音的集大成之作。但是,《山海经》本身是内容复杂的博物志,这要求我们要进行多学科交叉、专门系统的研究,方能“考祯祥变怪之物,见远国异人之谣俗”,11刘歆:《上〈山海经〉表》,见郭璞注:《宋本山海经·序目》,第11、12页。进而更好地揭示其中的文化蕴藏。鉴于此,本文以《山海经》为主,兼及上古时期的其他相关典籍,结合文学、文化人类学、地理学、声学等学科知识,从听觉视阈考察神怪声音生成的时空场域、“听觉冲击力”以及客体倾听后所构拟的“音景”或“听像”,以便较全面地揭示神怪的内涵与属性,助力于《山海经》乃至神话学的深入研究。

二、模声与神圣:神怪声音的类型化书写

先民在与动物相处的过程中,不仅熟悉了它们的习性与语言,还将禽言兽语作为神圣叙事而著于典籍。作为记载古代动物声音的集大成之作,《山海经》中的声音多为动物对鸟兽、人与自然界声音的简单模仿,而拥有怪异声音的动物一般具有半人性质的特征、动作和性格,12爱德华·泰勒(Edward Tylor):《原始文化》,连树声译,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第42页。具有人的情感与言语特征。我们可将其视为一种写人艺术,看作是以人的形体为主的神癨(或神怪)并归入人的范围进行审视。据笔者统计,《山海经》记载的神怪声音多达115条。这些声音属于语言学上的“模声说”,依据模仿对象的不同,我们将其分为四类。

第一,模声禽兽。此类包括模拟家畜与禽兽两种,共计40条,占总数的35%。其中,模拟家畜者有25条,分别为牛2条、犬9条、猪羊猫9条、鸡和鸳鸯5条。如《北次三经》的大蛇、《南次一经》的“音如牛”,《南次二经》的狸力、彘、《西次三经》的狡、《西次四经》的蛮蛮、《北次一经》的何罗之鱼等“音如犬”,《南次三经》的鱼、《北次二经》的兽、《东次四经》的蕑狙等“音如豚”,《西次一经》的鱼“音如羊”,《南次一经》的赤、《南次三经》的虎蛟、《东次四经》的鱼等“音如鸳鸯”。禽兽类有15条,禽指非家养飞禽,包括鹄、鹊、鸿雁、鹌鹑9条,如《西次三经》的钦与鼓“音如鹄”,《北次一经》的闞鱼、之鱼、《北次二经》的嚣“音如鹊”,《北次一经》的诸怀、《东次二经》的趗趗等“音如雁”。需要指出的是,《南次二经》的“音如眜”,郭璞注“未详”,郝懿行引《尔雅》云:“鹑之雌者名眜。”袁珂从之,认为“声音像雌鹌鹑”。①袁珂:《山海经校译》卷一《南山经》,上海:上海古籍出版社,1985年,第14页。我们依据这些注解,将其归至声音如鹌鹑类。兽指野兽,包括鹿与其他野兽6条。其中,《西次三经》的胜遇、《中次五经》的鸟等“音如录”。录,郭注“未详”,吴任臣认为古代“录”与“鹿”相通,前者可能是后者的假借字。②吴任臣撰,栾保群校:《山海经广注》卷二《西山经》,第94页。郝懿行、袁珂从之,我们据此将其归入音如鹿类。《西次三经》的西王母善啸、《中次七经》的文文善呼,经文虽未明确指出其声音类属,但它们或是兽类,或具有兽类狰狞的状貌,故而我们推测其声音也属禽兽声。《西次三经》的“百声”,郭璞注曰:“其能作百种物声也”,③郭璞注:《宋本山海经》卷二《西山经》,第54页。袁珂译为“百种动物的鸣声”。④袁珂:《山海经校译》卷二《西山经》,第52页。我们也将其归入此类。

第二,鸟兽自鸣。此类共计35条,占30%,包括自号、自叫、自呼、自、自五种。自号者有《南次三经》的瞿如与、《西次四经》的人面鸟,自叫者包括《西次二经》的凫、《西次三经》的毕方、《东次二经》的、《东次三经》的鱼和精精、《东次四经》的当康等,自呼者指《北次一经》的孟极、幽、足訾、、竦斯、《中次六经》的、《中次十一经》的婴勺,自者包括《北次三经》的、、领胡、象蛇、酸与、黄鸟、精卫、、《东次一经》的从从等,自者有《北次三经》的、天马、、《东次一经》的糪糪、《东次二经》犰狳、朱儒、鹕、《东次三经》的穞胡。郭璞指出为呼唤,吴地方言将呼唤称为“”。⑤郭璞注:《宋本山海经》卷三《北山经》,第68、77页。但“自”的鸟兽多出现在《北次三经》,而《北山经》所载山系均在古之塞外荒服之地。⑥毕沅:《山海经新校正·序》,北京:中华书局,1991年,第2页。那么,依据此类鸟兽出现的场域而言,北方也应是将呼唤释为“”。可见、与呼同义,均指禽兽的鸣叫声。自号、自叫、自呼等指人类依据禽兽鸣叫为其命名,即以声命名。

第三,模声人类。此类包括音如婴儿与如人呼叱两种,共计25条,占22%。其中,音如婴儿者多为兽类与鱼类,有12条,包括《南次一经》的九尾狐、蛊雕,《北次一经》的諮窳,《北次二经》的狍,《东次二经》的癙,《东次四经》的合窳,《中次二经》的马腹,《中次四经》的犀渠,《北次一经》的鱼,《北次三经》的人鱼等。如人呼叱者指像人歌唱、呼唤或呻吟声等,有13条,包括《南次一经》的灌灌,《北次一经》的水马、那父,《北次二经》的鱼、马,《中次二经》的化蛇、苐,《东次四经》的薄鱼,《西次四经》的神等。这些神怪能发出若呵、如谣、如吟、如欧、如号、如钦的声音。郭璞指出,“若呵”如人呵呼声,“如谣”像人唱歌,“如吟”像人呻吟声,“如欧”像人呕吐声,“如号”像人号哭,“钦”是“吟”字的假音。郝懿行依据《说文》“钦,欠貌”推测“钦”为人的呵欠声。⑦郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷二《西山经》,第79页。不管是呻吟还是呵欠,均是对人的模声。可见这些声音均是对成人声音的模仿,我们将其归至“如人呼叱”的类属。

第四,模声自然。在经文中,有诸多鸟兽模仿雷鸣、人类斫木、击石、敲磬以及吹奏其他乐器的声响。这些声音属自然界的天籁之声,我们称之为模声自然。此类共有15条,占13%,大致可分为劳作类和敲击乐器类。前者有5条,如《南次一经》《中次六经》的旋龟、《南次二经》的猾醃“音如判木”,《西次三经》的英招“音如榴”。判木即斫木,“榴”为抽水声。郝懿行依《说文》“,引也”与《庄子·天地》“挈水若抽”,判断“抽”即“”,“榴”当为“”,即抽水。①郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷二《西山经》,第56页。袁珂依据郝氏的推判,将“音如榴”译为“声音好像辘轳抽水”。②袁珂:《山海经校译》卷二《西山经》,第49页。《北次一经》的长蛇音如鼓柝,郭璞云:“如人行夜,敲木柝声。”③郭璞注:《宋本山海经》卷三《北山经》,第69页。古人将长蛇的声音比作夜行人敲击木柝之声。抽水声与夜行击柝均为人类劳(工)作时发出的声响,我们将这些声音归入模声劳作的类属。敲击乐器类有11条,包括《西次三经》的如狰、耆童、《西次四经》的鱼、、《中次二经》的鸣蛇、《中次三经》的武罗音如玉石、鼓磬,《西次三经》的天神音如勃皇、《北次一经》的滑鱼音如梧。勃皇,郝懿行推断为“发皇”,袁珂译为“吹奏乐器中薄膜发出的声音”。④袁珂:《山海经校译》卷三《北山经》,第49页。梧,郭璞认为像人“相枝梧声”。郝懿行依据《庄子·齐物论》陆德明《释文》引司马彪云“梧,琴也”,崔云“琴瑟也”,而判定为琴声,⑤郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷三《北山经》,第87页。袁珂从之。以上两种声音均为乐音,我们将其归入敲击乐器之声音。

在参考古今注解的基础上,我们依据模仿对象的不同将《山海经》中的神怪声音进行粗略地分类。由此可知,经文对神怪声音的书写呈现出类型化特质,体现了古代先民对动物发声规律的探索。首先,动物模声时“近取诸物”。以上四类声音是动物对人们身边物种与自然的模仿,我们按照模声的多寡排序如下:家畜、鸟兽、人、自然界声响。这可能是早期先民依据自己劳作、身边的事物与动物的鸣叫声而赋予动物的各种声音,总体是较为原始、低级的模仿,尚未涉及艺术起源层面的认知。后人按照这些声音为动物命名,形成以声命名、类声命名⑥类声名物指以动物的相关鸣叫声为动物命名的方法。此命名方法的提出受到傅修延先生的启发,他认为猫、鸡、鸭等动物的名称与它们喵呜、唧唧、嘎嘎的叫声有关。见氏著:《释“听”——关于“我听故我在”与“我被听故我在”》,《天津社会科学》2015年第6期。和效物声制字音⑦刘师培著,万仕国校:《仪征刘申叔遗书》第3册《小学发微补》,扬州:广陵书社,2014年,第1260—1261页。等命名方式。其次,不同动物的声音区别表明物种间的归属界线清晰。这些声音是对不同动物声音的交错模声,如兽类仿犬吠、鱼兽模猪吼、鱼鸟效羊叫,鱼兽等仿照家畜声,以及动物发出婴儿与成人的声音,动物之间、动物与人类之间的声音区别较为清楚。相较于印第安人只给那些有用或有害的动植物命名而将其他的都含混在鸟类、杂草类之中,⑧列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss):《野性的思维》,李幼蒸译,北京:商务印书馆,1987年,第4页。以及中国上古先民将鱼蛇龙兽统称为“虫”等笼统的命名方式,声音在不同动物间的交错与跨界则表明家禽与野兽、人与自然之间已经分野,物种间的分类日益细化。

古代先民认为声音能够通神,拥有奇异声音的动物自然具有神性。《礼记·郊特牲》载殷人崇尚声音,祭祀时使用声音沟通天地鬼神,孔颖达指出殷人在未杀牲前先摇动乐声、祈求天地间诸神,“鬼神在天地之间,声是阳,故用乐之声音号呼,告于天地之间,庶神明闻之而来”。⑨郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷二六《郊特牲》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第3158页。《诗经·商颂·那》《烈祖》有以声乐通神,使用鼗鼓、管乐祭祀成汤的记载。周代设置大司乐一职,祭祀时专司奏乐。当他奏乐六变时,招徕天神;奏乐八变时招致地癨,奏乐九变时人鬼降临。10郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷二二《大司乐》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第1705页。汉人认为模仿天地万物声音所确定的“名”可“达天意”。11苏舆撰,钟哲校:《春秋繁露义证》卷一〇《深察名号》,北京:中华书局,2015年,第278页。在殷商乃至汉代,声音一直是通神、达天意的介质,而《山海经》中的声音在通神的同时,还在一定程度上决定着神怪的善恶属性。一般而言,音如家禽者多是能驱灾避祸、带来福祉的善神,音如猛禽异兽者多为预兆祸患的恶怪,声如婴儿与自叫者兼具善恶两重属性。神怪善恶属性的获得,大多通过声音交感,这属于巫术信仰的范畴。弗雷泽(James G.Frazer)将交感巫术分为模拟巫术和接触巫术两个分支,前者指通过对“相似”的模仿而实现自己的愿望,后者指物体被人接触后,通过该物体对人所施加的影响。在曾经模仿或触染的情况下,人与人、人与物、物与物之间均能在心灵感应的原则下通过某种神秘的交感相互作用,以“一种我们看不见的‘以太’把一物体的推动力传输给另一物体”。①J.G.弗雷泽:《金枝》上册,汪培基、徐育新、张泽石译,北京:商务印书馆,2013年,第26—28页。对于《山海经》中声音异常的神怪而言,声音就是所谓的“以太”,它能通过“神秘的交感”将动力与能量在鸟兽间传输,从而使它们具备旺盛的生命力与超验功能,这是现实中的人类无法企及的。可见,声音具有助鸟、强兽之功效,能帮助鸟兽沟通天地,蕴含着先民的生命理念与文化隐喻,被当作“象征性符号而出现于文献书写和意识思想中”,②Alan Bleakley,The Animalizing Imagination:Totemism,Textuality and Ecocriticism,New York:St.Martin s Press,2000.见潘攀:《汉代神兽图像研究》,北京:文物出版社,2019年,第2页。从而形成中国文学中的声音叙事传统。

三、山渊与暮夜:神怪声音的时空场域

马歇尔·麦克卢汉(Eric Mcluhan)提出“听觉空间”(acoustic space),③埃里克·麦克卢汉、弗兰克·秦格龙(Frank Zingrone)编:《麦克卢汉精粹》,何道宽译,南京:南京大学出版社,2000年,第240—241页。罗兰·巴特指出人们拥有“声音的空间”。④罗兰·巴特:《显义与晦义》,怀宇译,天津:百花文艺出版社,2005年,第252页。于是,听觉空间或声音空间的概念逐渐被学界接受。《山海经》的声源来自于禽兽,其声音空间与禽兽出没的时空场域密切关联。总体来看,山泽幽暗处是其空间场域,暮夜则属时间场域。

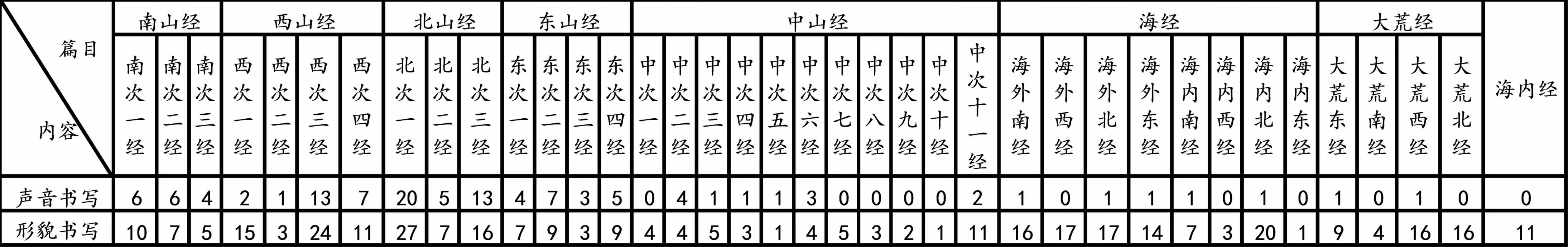

第一,山泽幽暗处的声音书写。声音伴随神怪出现,而神怪多在山野渊泽出没,“山林川谷丘陵,能出云、为风雨、见怪物皆曰神”,⑤郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷四六《祭法》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第3445页。如《大荒西经》的“十巫”从灵山升降,《海内经》的登葆山、肇山为神怪升天之处。在笔者所统计的神怪声音中,108条分布在《山经》,分别是《南山经》16条、《西山经》23条、《北山经》38条、《东山经》19条、《中山经》12条。关于神怪声音的空间分布,详见表1。⑥表1中数字是神怪声音出现的所有次数。当一种神怪声音重复出现在不同的山系或地方时,表1全部计算在内,主要包括三种情况:第一,每次出现时均有声音描绘,包括《南次一经》“玄龟”与《中次六经》“旋龟”、《东次二经》“癙”与《中次二经》“苐”,表中全部计数。第二,仅在第一次出现时有声音描绘,主要有《海外南经》“毕方鸟”、《海外北经》“”、《海外东经》“九尾狐”、《海内南经》“諮窳”、《海内北经》“穷奇”、《大荒西经》“赤犬”等,表中全部计数。第三,一个鸟兽有两种声音描绘者,《东次二经》“”条“其音如钦”“其鸣自叫”,表1统计为两次。此外,部分神怪的声音在书中并未明确记载,后人作注时才明言其声音,如《海内北经》“陵鱼”、《海内东经》“雷神”等,表1不作统计,但在正文论证中则使用之。

表1 神怪声音形貌分布表

其中,山中洞穴等幽暗处是神怪的恒常居所,如《中次九经》的熊之穴夏启冬闭,“恒出入神人”;《南次二经》的猾醃、《大荒西经》的西王母均为“穴处”之神怪;《西次四经》有鸟鼠同穴之山,鸟鼠穿地数尺而共处。《海外南经》的周饶国、《海外北经》的无启国、《大荒北经》的肃慎国和《海内经》的大幽国等均有穴居的习俗。神怪声音在《海经》与《大荒经》中仅出现7条,且多与《山经》中的记载重合。如毕方出现在《西次三经》《海外南经》,天狗出现在《西次三经》《大荒西经》,分布在《西次四经》《海外北经》,九尾狐分布于《南次一经》《海外东经》《大荒东经》,諮窳在《北次一经》《海内南经》《海内西经》出现,穷奇出现在《西次四经》《海内北经》,鲮鱼在《北次三经》《中次三经》《中次七经》《海内北经》等多处出现。发出怪异声音的神怪在山泽出没,既是对现实情况的书写,也是先民畏惧山野、崇拜野兽的体现。

首先,山泽富含食源,禽兽多居其间。《礼记·祭法》《管子·九变》记载山林泽谷拥有丰富的财用,《礼记·王制》《孟子·梁惠王上》记载人们入山林伐木、涉深渊捕鱼,《周礼·地官·大司徒》载大司徒专司山林、川泽、丘陵与原隰的物产,《山海经》的诸山系富含食物资源。山泽所提供的食源保证了动物的基本需求,故有“深山大泽,实生龙蛇”①杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》卷三四《襄公二十一年》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第4280页。“兽之依山,鱼之附水”②王嘉撰,萧绮录,齐治平校注:《拾遗记校注》卷二《夏禹》,北京:中华书局,1981年,第36页。之说。鸟兽居住在山泽,其声音自然来源于山泽。

其次,神怪声音是古代先民崇拜、神化山泽野兽的体现。先民出于生存的需求,不得不到山中采摘食物或捕获鸟兽,这势必促使他们对山泽充满依赖与崇拜。但是,山林险峻,加之早期政府对山泽的垄断性管理,③郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷一〇《大司徒》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第1512页。只有帝王方能企及,如“东岱,南髉,西华,北恒,中泰室。王者之所以巡狩所至”;④许慎:《说文解字》卷九下,北京:中华书局,1963年,第190页。登泰山祭祀几乎为帝王所垄断,管子之前至泰山封禅的部族首领与帝王有十二位,孔子之后多达七十余王。⑤司马迁:《史记》卷二八《封禅书》,北京:中华书局,1982年,第1361—1363页。庶民无法轻易进入山泽,只能依靠幻想将其想象为猛禽异兽遍布的神秘莫测之处,“山致其高,云雨起焉;水致其深,蛟龙生焉”,⑥王充:《论衡》,第60页。其中的神怪多发出异常的声音。先民企图通过祭祀博得相关神癨的眷顾与保护,于是一些山川异兽类的神癨及其祭祀方法便应运而生,如《诗经·大雅·嵩高》载神灵降临嵩山,《山海经》诸山系均有山神及其祭祀方法,《海经》中有很多动物神癨与祭祀海神的记载,《海经》与《大荒经》中的神人体貌多怪异。《周礼·春官》记载先民以血祭五岳,以狸沈祭山林、川泽,以辜祭四方百物,并专门创设了祭祀山川的乐舞。山巅为山系的至高点,一方面,古人幻想此处为神癨居所或通天之阶梯,多在此筑坛举行祭祀仪式,如浙江良渚、山西陶寺、辽宁红山等考古遗址的山顶或地势较高处设有祭坛。另一方面,人们在山顶或地势较高处祭祀神癨,可缩短人神间的距离,从而彰显祭祀的庄严与神圣。⑦贺辉:《新石器时代祭祀类遗迹研究》,南京大学博士学位论文,2013年,第70页。这样,对于先民而言,山川由获取食源的功利目的演化为宗教范畴的神癨信仰对象,生活在其间的猛禽异兽自然成为被崇拜、祭祀的神怪。

第二,暮夜时刻的声音书写。相较于声音存在的空间场域,《山海经》对声音存在的时间场域较少书写,但我们也能找到一些典型事例,可将其大致分为两类。一是直言声音出现在夜晚,如《西次三经》的文鳐鱼、《北次一经》的何罗鱼、《北次一经》的长蛇。其中,文鳐鱼“常行西海,游于东海,以夜飞。其音如鸾鸡,其味酸甘,食之已狂,见则天下大穰”。⑧郭璞注:《宋本山海经》卷二《西山经》,第45页。它夜间出没的习性被后世文学承继,出现了“文鳐夜飞而触纶”⑨萧统编,李善、吕延济等注:《六臣注文选》卷五《吴都赋》,北京:中华书局,1987年,第115页。“文鱼夜过历吴洲”10郭茂倩:《乐府诗集》卷三四《相和歌辞》,北京:中华书局,2017年,第737页。“夜飞常骇于文鳐”11吴淑:《事类赋》,见永誽等编纂:《四库全书》第892册,上海:上海古籍出版社,1987年,第1044页。等诗赋抒写。《北次一经》的长蛇“毛如彘豪,其音如鼓柝”。①吴任臣撰,栾保群校:《山海经广注》卷三《北山经》,第139页。古有更夫夜间敲击木梆以防强盗入侵之俗,②王弼、韩康伯注,孔颖达疏:《周易正义》卷八《系辞下》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第181页。鼓柝当指更夫夜里敲击木柝之声,我们可据此推判长蛇亦是昼隐夜现之神怪。二是仅有神怪夜现的记载,如《北次二经》的北嚣之山“有鸟焉,其状如乌,人面,名曰,宵飞而昼伏,食之已”。③郭璞注:《宋本山海经》卷三《北山经》,第75页。《海外南经》的羽民国“有神人二八连臂,为帝司夜于此野”。④郭璞注:《宋本山海经》卷六《海外南经》,第164页。尽管经文仅载与二八神夜里出现而没有直接书写其声音,但对于鸟兽而言,声音包含情感信息,在鸟兽生活中扮演着重要角色。声音信号是鸟兽间交流信息的主要方式,鸟类在吸引异性、保卫领土、乞求帮助、遭遇险情以及逃逸时均会发出鸣叫声。⑤杨利琼、谢君、刘窻窻等:《鸟类鸣叫及生物学意义的研究现状》,《实验动物与比较医学》2019年第1期。依此判断与二八神等鸟兽在夜晚出现时应发出鸣叫声。

事实上,除《山海经》中神癨声音在夜晚或幽暗处出现外,其他典籍也有相关记载。如禹凿龙关山时,在空穴幽暗处遇见异兽、人形豕犬与蛇身人面神,⑥王嘉撰,萧绮录,齐治平校注:《拾遗记校注》卷二《夏禹》,第38页。卫灵公在濮水之上“夜分而闻鼓新声……其状似鬼神”、⑦韩非著,王先慎集解:《韩非子集解》卷三《十过》,上海:上海书店,1986年,第42—43页。秦文公时期神来“常以夜,光辉若流星”、⑧司马迁:《史记》卷二八《封禅书》,第1359页。《楚辞·离骚》“巫咸将夕降兮”等等,均是对神癨夜幕出现情景的直接描绘,而楚地在夜晚作乐鼓舞娱诸神也侧面说明了鬼神降临的时刻。⑨洪兴祖:《楚辞补注》卷二《东皇太一》,北京:中华书局,1983年,第55页。这些都是神怪声音在暮夜出现的力证。笔者以为,神怪及其声音在夜晚或幽暗处出现的原因有三:一是与鬼神自身崇尚幽暗的习性相关。鬼神性喜幽暗在典籍中多有记载,如《礼记·乐记》称“幽则有鬼神”;《礼记·檀弓下》载三代葬人时“北方北首”、招魂时朝向北面的幽暗处。沈文倬指出将死者头朝北葬于都城的北方,10沈文倬:《对“士丧礼、既夕礼中所记载的丧葬制度”几点意见》,《考古学报》1958年第2期。这样便于鬼神到达幽冥处。11郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷九《檀弓下》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第2819页。《汉书·东方朔传》颜注亦有鬼神尚幽暗的记载。12班固:《汉书》卷六五《东方朔传》,北京:中华书局,1962年,第2846页。鬼神崇尚幽暗的认知在某种程度上决定着古代社会的丧葬习俗,可见其影响之大。

二是鬼神因惧怕世人而选择夜晚或幽暗处出没。上文提到人们畏惧山泽的猛兽而对其崇拜,事实上,禽兽神癨亦表现出对人类的畏惧。如前面所论何罗鱼就是因为畏惧世人而选择夜晚飞行,“化而为鸟,其名休旧,窃糈于舂,伤陨在臼;夜飞曳音,闻舂疾走”。13吴任臣撰,栾保群校:《山海经广注》卷三《北山经》,第129页。何罗鱼夜晚飞行,听到舂米声而迅速逃走,“闻舂疾走”摹画了其畏惧之态。为了避开人们的驱逐,鬼神多选择暮夜时分或远离人的地方出现,如《山海经》中重要的神癨分居四方(南方祝融、西方蓐收、北方禺强、东方句芒),《论衡·订鬼篇》中的鬼常在周边游走,《尔雅·释地》谓海为晦暗、暗昧不明之地,多为野人、野兽与神怪居处。14郭璞注,邢籨疏:《尔雅注疏》卷七《释地》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第5690—5691页。可见,鬼神因忌惮人类而昼隐夜现,或居于幽暗偏远之地。

三是就视听关系而言,暮夜幽暗时视觉被遮蔽而仅靠声音传达信息,这就要求神怪必须发出怪异响彻的声音,方能引起人们的注意。对于人们的听觉而言,在暮夜寂静时也会显得特别发达,属于迈克尔·托马塞洛(Michael Tomasello)所谓的“听觉渠道沟通”范畴。15迈克尔·托马塞洛:《人类沟通的起源》,蔡雅菁译,北京:商务印书馆,2012年,第162页。此外,夜深人静,万籁俱寂之时,声音显得特别响亮,即使不大的声音也会引起人们的格外关注,更遑论各种鸟兽怪异的鸣叫声了。

综上可知,《山海经》乃至其他典籍中的神怪声音多出现在山谷深渊中,它们昼伏夜现。之所以这样,既与山泽能提供鸟兽生存的食源、鸟兽神癨性喜幽暗有关,也与古代先民的山川崇拜、人类的听觉感知特征相关联。

四、心耳与音景:神怪声音的客体构设

上文主要从声源所处的时空场域诠释声音的怪异,而从倾听者的角度切入,声音的特异能引起客体心理变化,进而构建“音景”与“听像”。兹从两方面论述。

第一,听响任耳与视听互动。人们依靠双耳倾听自然,聪耳更利于获取信息。如《国语·郑语》认为聪耳利于倾听音律,《尸子》指出聪耳有助于悟道。《山海经》则记载了多耳、大耳之神怪,《南次一经》的“九尾四耳”,《中次九经》的狼“白尾长耳”,《海外北经》有“两手聂其耳”的聂耳国。郭璞认为聂耳国人耳朵大,行走时须用手摄持之。①郭璞注:《宋本山海经》卷八《海外北经》,第177页。《海内南经》的离耳国、《大荒北经》的儋耳国耳朵下垂至肩。笔者以为,大耳、多耳能扩增耳廓面积,从而更大限度地搜集声波,以便于倾听,这可从临床医学研究中得到验证。声音通过空气与颅骨两种方式传入内耳,而空气传导占据主体。在空气传导中,外耳的主要功能是收集声波,并将自由声场的声波传播至鼓膜。所以,大耳有助于增强收集声波的能力。罗兰·巴特将耳朵比作一只漏斗,并指出它能“收取尽可能多的感觉……耳廓里的褶皱和迂回似乎想增多对于个人和世界的接触”。②罗兰·巴特:《显义与晦义》,第254页。可见耳廓在收集声波时作用巨大,扩大其面积有利于倾听外界信息,但古人不明白其中的原理,却以为大耳易于通神。他们甚至为增添接触神癨的机会而忍受肉体的痛苦,将耳部穿洞填物。如《山海经》记载了两种扩增耳部的方法:一为穿洞贯蛇。贯蛇即珥蛇,指在耳部穿孔,将蛇贯入其中。③郭璞注:《宋本山海经》卷九《海外东经》,第181页。如雨师妾、蓐收、禺强均为此类。二为穿洞贯。《中次三经》的武罗“穿耳以”,郭璞认为“,金银器之名,未详也”。④郭璞注:《宋本山海经》卷五《中山经》,第112页。笔者以为,“穿耳以”应与珥蛇相近,也是先将耳部穿孔打洞,然后用贯入其中。但不管是珥蛇还是珥,最初的意图均为通神。这可从经文中诸多通过珥蛇、贯蛇,以及衔蛇、啖蛇、操蛇等方式通神的记载来印证。正是基于贯蛇的通神属性,学者认为这是古代巫师通过将蛇牵握操纵或者佩在耳上、践在足下等方式,与蛇合为一体,从而使蛇成为他们作法登天的工具。⑤张光直:《中国青铜时代》,北京:三联书店,1983年,第333—335页。也许受到贯耳通神思想的影响,古人常将耳大、耳部异常作为圣贤的特质,甚至在后世出现一系列附会与衍化。如老聃、重耳的命名可能出于附会,⑥刘钊:《出土文献与〈山海经〉新证》,《中国社会科学》2021年第1期。以穿耳与儋耳、大耳在汉魏时期演化为佩饰或身份的象征,⑦后世志怪小说、诗歌与佛典对大耳的描摹则是对先前典籍记载的衍化。

需要说明的是,我们强调聪耳倾听及其通神属性,并非遮蔽或否定视觉在获取外界信息时的重要作用,而是将听觉归于应有的位置,以便使其与视觉密切关联。事实上,古代在朝堂听政、哲学论辩与宗教祭祀等场合已将二者密切结合,①傅修延:《听觉叙事初探》。兹举数例以证之。《尚书·洪范》载箕子告诫周武王做好五件事,其中两件为视听。②孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷一二《洪范》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第400页。《庄子·达生》《列子·黄帝》将貌像声色纳入物之属性,张湛注曰:“上至圣人,下及昆虫,皆形声之物。”③杨伯峻:《列子集释》卷二《黄帝篇》,北京:中华书局,2013年,第52页。形为视觉所见,声为听觉所集,张氏强调人与动物所必备的视觉与听觉属性。三星堆遗址的纵目面具凸显大耳,强调眼、耳的意图十分明显。《山海经》描绘神怪时也多将声音与图像融为一体,《山经》的神怪兼具声音与体貌,多以“其状如××”“其音如××”的方式呈现;《海经》与《大荒经》中的神怪多摹状而少绘声音。除《西次三经》的耆童与《北次三经》的大蛇仅有声音描摹外,经文在书写其他神癨的声音时必描摹其体貌。这样,音貌形成互补之势,声音产生的“听觉冲击力”与体貌产生的视觉冲击力凝合,在心理活动的参与下,这种合力又赋予神怪食人或大穰、大旱等功能,促使构拟或善或恶的图景。

第二,倾听役心与音景构建。“音(声)景”(soundscape)本为加拿大作曲家R.M.沙弗尔提出的声学概念,④Schafer R.Murray,The Soundscape:Our Sonic Environment and the Tuning of the World,New York:Knopf,1977.见傅修延:《论音景》,《外国文学研究》2015年第5期。指声波经中耳、内耳传导到大脑,通过脑神经系统引起心理反应后所形成的想象图景。音景又称为“听像”(auditory imagery),傅修延将其引入文学研究之中,以期“纠正因过分突出眼睛而形成的视觉垄断,恢复视听感知的统一与平衡”。⑤傅修延:《听觉叙事初探》。音(声)景或听像的形成需要心理活动的参与,有学者认为听是“一种心理行为”⑥罗兰·巴特:《显义与晦义》,第251页。或“心情活动”,⑦黑格尔(Hegel):《美学》第3卷,朱光潜译,北京:商务印书馆,1997年,第331页。在触动情感、激发心灵时起着重要作用。中国古代已有听觉与心理活动相关联的论述,如《逸周书·武顺》认为心主宰耳目,⑧黄怀信等:《逸周书汇校集注》卷三《武顺》,上海:上海古籍出版社,2007年,第309页。《国语·郑语》载倾听养心,⑨徐元诰:《国语集解》卷一六《郑语》,北京:中华书局,2002年,第470页。《庄子·达生》指出心连接貌像声色,10王先谦:《庄子集解》卷五《达生》,北京:中华书局,1987年,第192页。《庄子·人间世》说耳、心关系密切,11王先谦:《庄子集解》卷一《人间世》,第50页。《文子·道德》认为心听、神听容易达到聪慧的境地。12文子著,李定生、徐慧君校释:《文子校释》卷五《道德》,上海:上海古籍出版社,2004年,第185页。这种感知“并非只与耳朵有关,而是诉诸人体所有感官的全身心感应”。13傅修延:《物感与“万物自生听”》,《中国社会科学》2020年第6期。可见,客体倾听的过程,也是所有感官参与的心理活动过程,其间会将听到的声音通过“听觉想象力”转化为相应的图景,此即“声音感动于人,令人心想形状如此”。14郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三九《乐记》,见阮元校刻:《十三经注疏》,第3350页。

“心想形状”的生成过程亦可从生理学与临床医学上得到验证。首先,耳与脑的关系比眼与脑的关系密切,在耳所引起的颅内并发症中,六种与脑相关。15孔维佳主编:《耳鼻咽喉头颈外科学》,北京:人民卫生出版社,2005年,第484页。耳廓获取的信息会大量传输给大脑并及时干预大脑,这利于音景的形成。其次,耳与其他器官的关系也十分密切,如耳和鼻、咽、喉、气管、食管彼此相通,各器官粘膜互相延续,16孔维佳主编:《耳鼻咽喉头颈外科学》,第343—344页。听觉感知的信息能够及时地与其他器官共享共建,进而形成音景。所以,音景建构既有人文学科的理论依据,又有自然科学的实践基础,是可以且值得进行深入探讨的课题。依据属性不同,我们可将《山海经》的音景分为正(善)、负(恶)两种范式。

其一,正面音景的构建。正面音景指鸟兽声音所构设的祥瑞、有益的图景。首先,《西次三经》的文鳐鱼“音如鸾鸡”的叫声预设“天下大穰”之图景:“(泰器山)多文鳐鱼,状如鲤鱼,鱼身而鸟翼,苍文而白首赤喙,常行西海,游于东海,以夜飞。其音如鸾鸡,其味酸甘,食之已狂,见则天下大穰。”①郭璞注:《宋本山海经》卷二《西山经》,第45页。那么,文鳐鱼为何能带来丰穰呢?笔者以为当与“其音如鸾鸡”有一定的关联。郭璞注“鸾鸡”曰:“鸟名,未详也。或作‘栾’。”②郭璞注:《宋本山海经》卷二《西山经》,第45页。郝懿行认为“鸾鸡”是鸾。③郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷二《西山经》,第55页。鸾又为“神灵之精也。赤色,五采,鸡形”。④许慎:《说文解字》卷四上,第79页。《禽经》称“鸾”为“鸡趣”,“王者有德则见”。⑤师旷撰,张华注:《禽经》,见永誽等编纂:《四库全书》第847册,第680页。鸾为瑞鸟,出现在有道君王统治下的盛世,是祥瑞与吉兆的象征。这可从《山海经》中找到相关的佐证,凡是鸾出现的地方均为不愁衣食、生活富足的乐土。如《海外西经》《大荒西经》的诸沃之野“凡其所欲,其味尽存”;《大荒南经》的民国“百谷所聚”,人们“不绩不经,服也;不稼不穑,食也”;《海内经》的都广之野“灵寿宝华,草木所聚”,“百兽相与群居”,人与兽共享富足和平的生活。由此推测,像鸾一样的叫声也可以构设妙舞清歌、安详和谐、物华天宝之图景。其次,《东次四经》的当康等亦是由声音而构设天下大穰的美好景象。“当康”“大穰”属声转义近,“盖岁将丰稔,兹兽先出以鸣瑞。圣人通知鸟兽之音,故特记之。凡经中诸物,或出而兆妖祥,皆动于几先,非所常有,故世人希得见之尔”。⑥郝懿行撰,栾保群校:《山海经笺疏》卷四《东山经》,第143页。可见,当康的叫声与“见则天下大穰”的盛况相关,声音预兆祥瑞图景。此外,人们由青耕的鸣叫声而构想出春耕的图景,⑦伊藤清司:《中国的神兽与恶鬼——〈山海经〉的世界》,第130页。由的如鼓之音想象其吞噬虎豹、抵御兵乱的情景等等,均是正面音景构建之例。

其二,负面音景的构建。负面音景指鸟兽叫声所预示的灾难、祸患等有害、不祥之图景。如毕方鸟的鸣叫声与讹火相关,《西次三经》《海外南经》记载其鸣叫时“邑有讹火”。其他典籍也有相关记载,《韩非子·十过》载黄帝在西泰山聚合诸鬼神,毕方、蚩尤、风伯等随之;高诱注《淮南子·泛论训》在摹貌的同时,还认为它是木之精怪;《文选·东京赋》薛综注载其“常衔火,在人家中作怪灾”。⑧韩非著,王先慎集解:《韩非子集解》卷三《十过》,第44页;刘安著,高诱注:《淮南子注》卷一三《泛论训》,上海:上海书店,1986年,第231页;萧统编,李善、吕延济等注:《六臣注文选》卷三《东京赋》,第77页。可见,毕方是声音、体貌皆奇特的神怪,它的出现能带来火灾,而火灾这一图景的预设当与其声音相关,我们可结合古代民俗论证之。古有使用焚烧竹子所发出的“噼叭”声来驱赶瘟疫的习俗,《神异经·西荒经》载人们将竹竿置于火中发出“爆”的声音以恐吓山,⑨东方朔:《神异经》,北京:中华书局,1991年,第20页。《集韵》将“”释为竹子的着火声。10丁度:《集韵》下册,北京:中国书店出版社,1983年,第1360页。袁珂由竹木燃烧时发出的“”声,推测毕方是“”的音转,11袁珂:《山海经校注》卷六《海外南经》,第189页。较为可信。由此推判“毕方”是依声命名,它的叫声与竹子燃烧所发出的“”声相近,故而古人将其与引发怪火进行系连,构设了由叫声而引发火灾的图景,其鸣叫声预示着“邑有讹火”。又如《西次四经》《海内北经》的穷奇“音如狗”,人们盖由其凶猛的吼声构设其食人与驱逐妖邪的情状;蛊雕、諮窳、狍、癙、合窳、马腹等“音如婴儿”,当先民听到它们鸣叫时会产生被吞食的恐惧心理;听到音如牛鸣的大蛇、音如豚吼的鱼、音如鸳鸯声的鱼鸣叫时,人们觉得这些动物的声音与其个体属性极不匹配,故而有种天下大旱的不祥之兆;听到音如晨鹄的大鹗、音如勃皇的天神、自呼姓名的凫等异常叫声时则预感遭罹兵祸。值得注意的是,先民反复强调负面图景的冲击力,实则为了识别并熟记这些带来负面音景的声音,以便避祸趋利。可见,无论是正面d音景还是负面音景的构设,均是先民对未来作出的祥瑞或凶残的预兆,实为出于禳灾祈福的功利目的。

五、余 论

先民认为万物有灵,自然界的动物均有神秘的属性。动物声音是《山海经》着力凸显的内容之一。作为神怪的重要标识,声音承载着丰富的文化内涵,具有重要的研究价值。

第一,丰赡神怪定义,拓展神怪内涵与神话学的研究视阈。前文已经论述,尽管古代文献中已有较多的声貌并举的记载,人们在判断神怪或进行相关研究时仍重视体貌而忽略声音。通过本文的研究,我们发现声音的异常亦是神怪的重要属性,可将其纳入神癨定义的范畴而纠正先前的偏颇。这既能丰赡“神怪”的内涵、拓展神话学的研究视阈,也能纠正神话研究中的“失聪”现象。

第二,补证《山海经》的成书时代。《山海经》的成书年代至今仍众说不一,七年前笔者曾撰文指出:依据神人形象可判断三部分的成书次序为《山经》→《海经》→《大荒经》。①梁奇:《从神人形象补证〈山海经〉各部分的成书时序》,《广西师范学院学报》2014年第4期。而通过将神怪声音与状貌描写的对比,我们发现“状如×××”的视觉描写多于“音如×××”的听觉描写,这说明此时视觉胜于听觉。学者一般将“诗亡而后《春秋》作”的春秋战国时期作为听觉文化下降、视觉文化上升的分界。②王小盾:《上古中国人的用耳之道——兼论若干音乐学概念和哲学概念的起源》。由此推测,《山海经》的成书不早于春秋时期。

第三,为汉赋与六朝志怪小说乃至后世文学中的声音书写提供研究范式。《山海经》的动物神癨及其声音乃至先秦神怪声音的书写被后世继承,尤其是在汉赋和六朝志怪小说中出现诸多神怪声音的记载。如司马相如《长门赋》中玄猿吟啸;张衡《归田赋》中虎龙啸吟山泽;王嘉《拾遗记》中的丹丘之国人听马鸣别其脑色,③王嘉撰,萧绮录,齐治平校注:《拾遗记校注》卷一《高辛》,第19页。幽州之墟的青翔鸣薮泽、声似钟磬笙竽等等。④王嘉撰,萧绮录,齐治平校注:《拾遗记校注》卷一《唐尧》,第22页。这些声音描绘亦可构建音景,如玄猿吟啸构建了陈皇后被遗弃而愁容满面的情状,虎龙啸吟山泽则将张衡归田后类乎龙虎而啸吟于山泽的自由畅快之情跃然纸上,而志怪小说中的青鸣叫所构建的盛世太平图景则成为后世仿摹的文学意象。如果说《山海经》与先秦其他典籍中动物神癨的声音书写是古代先民对自然界的崇拜与恐惧的神话化表达,那么汉赋中动物声音的书写则是人与动物情感同构的体现,志怪小说乃至后世文学中的神怪声音则包含着避祸祈福、去恶趋善的劝诫目的。这样,以《山海经》为切入口,可推进相关问题的阐释与文本的深度整理工作。

第四,充实祥瑞灾异文化的研究。去凶避祸、祈福求祯是古今人们共同的心理,故而吉凶预兆在古代的纬书、史书符瑞、笔记小说与诗歌中出现较多。它们与《山海经》的音景构设相似,均属祥瑞灾异文化的范畴。对于古人而言,祥瑞灾异的应验多通过交感巫术实现。那么,听觉所构建的音景、符瑞应验与交感巫术的发生都是在心灵感应的原则下进行,我们可将音景、符瑞与巫术结合起来,进行深入的关联性研究。当然,这还涉及文学、本草学、心理学、音乐学、医学等学科知识,而本文对这些交叉学科的阐释仅是浅尝辄止,以期博学同道展开更深入的研究。