城市轨道交通沿线商业地价的溢出效应研究

——以合肥地铁1号线为例

2021-09-16黄超伟

张 强,王 爱,2,黄超伟,石 蕾

1.安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽合肥,230022;2.安徽省城镇化发展研究中心,安徽合肥,230022;3.黄山学院建筑工程学院,安徽黄山,245041

在快速城镇化发展的进程中,城市的建成空间和人口规模不断增加,同时,城市的汽车保有量也呈现出攀升的趋势,由此带来的交通拥堵、尾气污染和噪声扰民等问题严重制约了城市的健康可持续发展。而轨道交通作为一种大运量、方便且快捷的出行方式,为解决上述“城市病”提供了有效途径。随着城市高质量发展战略的推进,各级政府推出一系列以轨道交通建设为导向的发展政策,北京、上海、成都、合肥等城市陆续兴起建设轨道交通的热潮。

国内外学者对于轨道交通的研究课题主要集中在以轨道交通的投资运营[1-4]、轨道交通与城市土地开发利用的内在逻辑[5-6]和轨道交通与出行结构的耦合关系[7-8]等方面。而在轨道交通发展建设的同时,轨道交通的建设和运营对于站点周边产生了显著的影响[9-10]。在不同城市的城市区位,因人口分布以及设施完善程度的不同,其对于商业地价的影响也有差异,因而对于轨道交通的建设与沿线土地价值的经济性探讨也一直是国内外学界研究的热点。在社会经济发展过程中,轨道交通沿线的建设以及沿线土地资源的配置机制在很大程度上决定了城市空间及地价的演变趋势。研究轨道交通的建设与运营前后,沿线商业地价的溢出效应能够有效地促进土地空间的利用与分配。因此,文章将基于GIS平台,构建城市轨道交通站点有效服务半径范围内商业地价的溢出效应模型,并结合城市空间的圈层格局特征来刻画地价表面的非线性空间形态;选取典型站点来剖析地价的时空演化效应,从而更好地把握全局视角下地价空间形态特征和微观视角下的差异特征,并为未来的轨道交通沿线商业发展提供参考。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区域

合肥作为安徽省的省会,在1949年初,是一座“五平方千米、五万人、五条马路”的江淮小邑。改革开放以来,合肥市的社会经济迅速发展,合肥的建成空间从“环城”扩展到“滨湖”空间,城市主要职能从科教基地到科学中心,已从中下游跃入全国省会城市的“十强”。合肥轨道交通1号线于2009年8月7日,试验段土建工程开工,2016年12月26日开通运营 ,开通前后时间跨度长,地铁对于合肥市的各类用地和经济活动影响较大,故选取其作为研究对象。地铁线全长24.58公里,共设23座车站,其中5座轨道交通换乘枢纽。地铁线南北走向,覆盖主要客流走廊,联系合肥站区、老城区、合肥南站枢纽地区、骆岗中央公园和滨湖新区,即串联起合肥市主要的居住休闲、商业贸易、商务办公、交通换乘等各种功能主体。该地铁线承载着合肥市的主要经济命脉,引导着合肥市远期的环巢湖发展。

1.2 数据来源

研究数据主要包括:①合肥市历年商业地价数据。来源于合肥市土地房产交易中心公布的交易价格数据。分别选取了建设前2009—2011年和建设后2015—2017年的商业经营性用地地价数据,并进行了归一化处理。时间段的选取主要是鉴于合肥市轨道交通1号线从开工建设到运营之后的时间周期,由此来为对比分析该线路建成前后的地价溢出效应提供支撑。②1号轨道交通站点位置及线性走向数据。来源于合肥市轨道交通近期建设规划(2009—2016年),并通过奥维互动地图获取轨道站点的经纬度数据,导入 ArcGIS 进行矢量化定位处理。

2 商业地价时空变化的表面分析

2.1 商业地价的总体分析

反距离权重插值方法(Inverse Distance Weighted,IDW)是一种空间确定性的插值方法。被广泛应用于气候变化、生态环境保护、交通运输和地形模拟等领域[11-12]。针对城市地价的空间分析也可基于反距离权重插值方法的相似相近原理,认为待插值地价点的数值大小与周边已知采样点的数值存在关联性,待插值点的数值由区域中的已知点贡献所得,具体贡献值的大小与彼此距离成反比关系[10]。基于GIS 10.2软件平台,通过对轨道交通建设前(2009—2011年)和建设后(2015—2017年)的城市商业用地的交易数据进行空间插值分析,准确刻画出轨道交通建设前后的整体商业地价的变化情况。

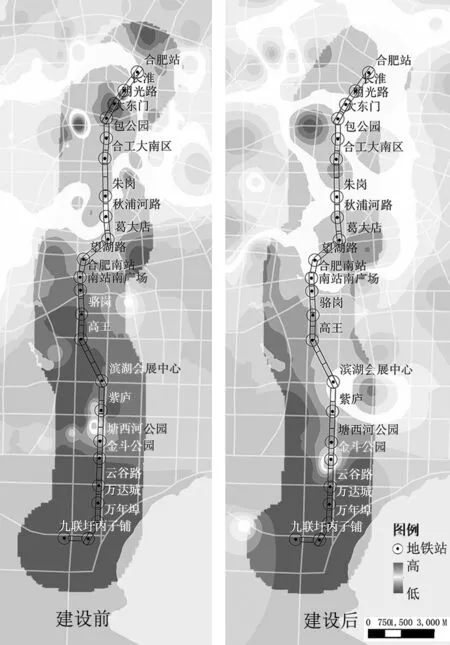

地铁1号线建设前,合肥市商业地价高值集中在一环线以内的老城区,低值区大多分布在二环线以外的地区,老城区人口密集设施丰富,形成了良好的商业空间。地铁建设后,城市用地由中心区向外围扩展,地价高值区虽然集中在一环以内,但是其他区域也出现高值区,如政务新区和滨湖新区。总的来说,合肥市商业地价格局由一环中心聚集向多核心分散的趋势发展。随着合肥市轨道交通的建设和政务新区及滨湖经济开发区的进一步成熟,社会经济活动在外围新城区的集聚程度不断提高,在合肥市新城区形成新的地价峰值区。

2.2 地铁沿线的商业地价分析

划定轨道交通站点的有效服务半径,是进一步研究轨道交通建设前后沿线商业地价变化情况的基础。通过梳理于富军[13]、洪涛[14]、张艳[15]等相关学者的研究文献,以及借鉴最新的《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)中关于生活圈的规定,本研究选择了轨道交通沿线2 000 m为最大服务半径,总体呈现出贯穿了二环合肥站地区、一环线老城区、二环线朱岗站区,二环外南站枢纽地区,二环外骆岗中央公园区和二环外滨湖新区多个城市功能区(图1)。

图1 地铁1号线沿线地价的插值分析

在轨道交通1号线的建设前期,老城区作为城市发展的原址地,其商业空间具有天然的优势,而在南部新城区地区人口分布密度和相关配套设施有待进一步完善,因此商圈的空间分布差异进一步导致商业地价在老城区较高、在南部较低的态势。随着城市的快速发展,到轨道交通建设的后期,基于轨道交通的通达性和政策变化等原因,地价发生了沿线的突变,原有的以老城区为核心的集聚性开始降低,望湖路站、滨湖会议中心站和合肥站附近呈现出多个商业组团,分散了原有的老城区商业核心,商业地价呈现。

3 商业地价时空变化的剖切分析

3.1 不同环段内地价的剖面分析

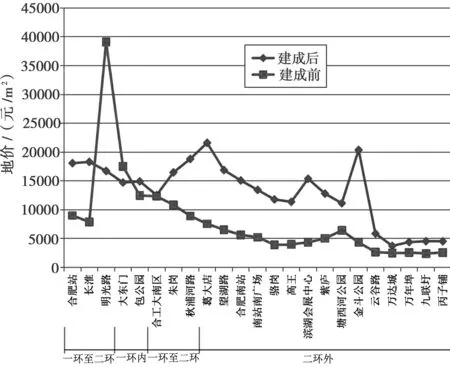

根据合肥市的空间格局,以主城区一环路、二环路构成城市圈层的基本架构。为了进一步探析不同环路沿线内地价的剖面特征,基于GIS平台分析得到商业地价的等值面矢量数据,再通过DEM分析工具得到地价的总体分布情况和剖切线的数字化情况。相比于地价的表面插值分析,剖面分析能够更加明确地对轨道交通沿线的商业地价的空间突变、跳跃等变化进行呈现(图2)。

图2 建设前后不同环线区域内商业地价剖面图

一环以内商业地价的剖切情况。一环以内区域的站点包括大东门站和包公园站。轨道交通建成前,地价呈现出由大东门到包公园逐渐下降的趋势,地价从17 516.93元/m2到12 472.54元/m2;在轨道交通建成后,由大东门到包公园地价14 710.48元/m2到14 916.73元/m2,呈现出逐渐上扬的趋势。总体来看,一环线老城区地价前后涨幅为1.08倍,商业地价溢价效应不明显。主要由于轨道交通建设前老城区人口密集设施丰富完善,形成了良好的商业空间,轨道交通建设后,新城区和快速发展和老城区经济活力的衰落,促使城市的商业中心开始逐渐南移和分散,故地价涨幅效应不明显。

一环以外二环以内商业地价的剖切情况。一环以外二环以内的站点包括合肥站和朱岗两大片区。合肥站片区包括合肥站、长淮站和明光路站。轨道交通建设前,其商业地价呈现出下探和上扬并存的格局,长淮站为地价最低值7 867.82元/m2,明光路站地价最高为39 110.28元/m2;轨道交通建设后,其商业地价呈现出从合肥站到明光路逐渐下探的趋势,长淮站地价达到最高值18 297.12/m2。朱岗片区包括合工大南区站、朱岗站、秋浦河站。轨道交通建设前,其商业地价从合工大南区站到秋浦河站呈现出逐渐下探的趋势,其中最高值为合工大南区站12 331.40元/m2,最低值为秋浦河站8 913.81元/m2;轨道交通建设,商业地价从合工大南区站到秋浦河站呈现出逐渐上扬的趋势,其中最低值为合工大南区站12 523.95元/m2,最高值为秋浦河站18 801.25元/m2。总的来说,二环合肥站地区地价前后提升到2.18倍,二环朱岗站区价格前后提升到1.84倍,地价溢价效应较为明显。合肥站地区由于数个城市广场、商贸城的建设,聚合了城市商业中心的功能,商业地价产生了溢价效应。而朱岗站地区由于轨道交通的建成带动了居住区向该区域聚集,商业地价随着基础公共设施的完善和人口的流动得到了提高。

二环外商业地价的剖切情况。二环外的站点包括葛大店站、望湖路站、合肥南站和骆岗站等15个站点。轨道交通建成前,商业地价总体上呈现出由葛大店站到丙子铺站逐渐下降的趋势,局部出现小幅度的波动。其中葛大店站地价7 541.30元/m2为最高值,丙子铺站地价2 569.06元/m2为最低值。轨道交通建成后,商业地价呈现出上扬和下探并存的格局,总体波动起伏的现象,主要由于滨湖新区中心区域(滨湖会展中心、云谷路等)出现新的商业中心其商业地价较高。其中葛大店站地价21 603.66元/m2为最高值,丙子铺站地价4 507.45元/m2为最低值。总体上二环外商业地价前后涨幅为2.59倍,是不同环段溢价效应最为明显的区域。二环外南站枢纽地区、骆岗中央公园区以及滨湖新区近几年发展迅速,通过十余年来的建设和商业资金的引进,人流不断积聚,配套设施不断完善,营造出良好的商业环境,并形成了多中心的商业格局,二环外商业地价得到了较高的提升。

3.2 典型站点周边地价的剖面分析

综合考虑各个站点的主要功能和其周边商圈的成熟度,最后选取出合肥站、大东门站、秋浦河站、骆岗站、滨湖会展中心站和云谷路站作为典型站点,进一步分析刻画站点商业地价剖面的空间形态特征。研究拟针对典型站点地价特征进行纵横向剖切分析,但考虑到1号地铁线南北向线性分布并纵向剖切分析,与前文3.1部分的各站点商业地价分析有所重合,故而只针对典型站点的横向剖切分析,讨论其商业地价空间分布形态。研究分析基于GIS 10.2平台,取典型站点剖切方向以100 m为区段对站点的商业地价进行剖切分析(图3)。

轨道交通建成后站点商业地价明显高于建成前,但在局部地区存在空间分异。研究其剖切图可以发现,建成前后商业地价不呈现与轨道交通的明显相关性,而是更多的受制于原有商圈影响。主要表现在大东门站,作为是合肥市重要商业核心之一,大东门站东向地价前后提升到1.07倍,大东门站西向地价前后下降到0.85倍,原因在于老城区的用地类型被固定,且其商业价值已被发掘完备,在后续的土地交易中,整体价格基本持平。(图3c、3d)。

图3 典型站点商业地价剖切图

合肥站是轨道交通1号线的起始站点,该地区商业更多的服务于旅客,商业类型与其他站点有所差异。轨道交通建成前,合肥站东向剖切地价呈现出距离站点越远先下探再上扬的格局,西向剖切地价则呈现出距离站点越远地价越高的趋势;轨道交通建成后,合肥站东向剖切地价呈现出距离站点越远逐渐下降的趋势,西向剖切地价则呈现出距离站点越远地价越高的趋势。合肥站东向地价前后提升到2.13倍,合肥站西向地价前后提升到1.78倍,地价溢价效应较为明显(图3a、3b)。

秋浦河站位于合肥轨道交通1号线中段。轨道交通建成前,秋浦河站东向剖切地价呈现较为平稳的趋势,西向剖切地价在600~1 000 m附近出现峰值;轨道交通建成后,秋浦河站东向和西向剖切地价较为平稳,并出现轻微上扬的趋势。秋浦河路站东向地价前后提升到2.63倍,西向地价前后提升到1.67倍。由于东部新中心的发展,秋浦河路站东向地价的溢出效应相交于西向更为明显(图3e、3f)。

骆岗站为2013年废弃的骆岗机场所在地。轨道交通建成前,骆岗站东向和西向剖切的地价呈现上升趋势,西向剖切地价在700~900 m附近出现最低值;轨道交通建成后,骆岗站东向和西向剖切地价较为平稳。随着骆岗中央公园的规划方案实施,商业地块价格不断攀升。东向地价前后提升到2.27倍,西向地价前后提升高到2.93倍(图3g、3h)。

滨湖会展中心站位于滨湖新区,是溢价效应最为明显的地区。轨道交通建成前,滨湖会展中心站东西向剖切的地价呈现较为平稳的趋势,西向剖切的地价在1 300~1 500 m附近出现最低值;轨道交通建成后,东、西向剖切的地价分别呈现出上升、下降趋势。东向的新地城市广场,金融广场等商业地块在轨道交通建设前后,明显获得了更高的商业溢价。西向也呈现出距离站点越远,商业地价成交价格涨幅越低的现象。东向地价前后提升到4.70倍,西向地价前后提升高到3.56倍,滨湖会展中心站是溢价效应最为明显的地区(图3i、3j)。

云谷路站位于合肥轨道交通1号线南部。轨道交通建成前,滨湖会展中心站东西向剖切地价呈现较为平稳的趋势;轨道交通建成后,东、西向剖切地价分别呈现出距离站点越远地价越低的趋势。由于滨湖新区的快速发展,形成了以万达城、融创主题乐园、恒大中心为代表的商业中心。东向地价前后提升到2.21倍,西向地价前后提升高到2.90倍(图3k、3l)。

4 结 论

文章基于GIS平台,构建城市轨道交通站点有效服务半径范围内商业地价的溢出效应模型,并结合城市空间的圈层格局特征来刻画地价表面的非线性空间形态,并为未来的轨道交通沿线商业发展提供参考。研究结论如下:

合肥市商业地价格局由一环中心聚集向多核心分散的趋势发展。合肥市整体商业地价由中心基点向外围的空间过渡过程中,呈现出逐渐下降的变化过程,由于合肥市轨道交通的建设和政务新区及滨湖经济开发区的建设,城市商业区域的发展愈发成熟,人口在不同核心区的集聚程度不断提高,商业地价水平逐渐呈现出高值区域,其区域性的规模集聚效应对于商业的发展具有关键性的作用。在分环线和分区的研究中,相较于一环以内,二环以外和一二环之间区域的商业地价溢价效应明显,且老城区地价溢价效益不及新区,其原因在于轨道交通的建设使得原来的城市近郊区域能够与老城区快速联系,缩短居住组团和商业组团的交通距离,使得城市居民能够扩大其生活圈范围。

另一方面,老区的土地往往占用密集,且用地性质固化,新的商业点难以开辟,故而新建的城市商业更倾向于前往新区,此时轨道交通显得尤为重要性,靠近轨道交通站点的商业点能够更好地利用交通资源,带动了商业土地的成交价格。基于地价的整体均质差异总览剖切和插值分析,研究得出,轨道交通建设前后商业土地的交易价格产生了明显的变化。一环至二环区域地价在建设过程中达到了17 529.09元/m2的价格水平,二环以外获得了最高的土地溢价效应,更是达到了建设前的2.59倍。在未来的城市发展过程中,应当注重轨道交通沿线的商业土地利用引导,并借此完善城市的空间结构优化,利用土地的溢价效应提高土地利用效率,分散原有城市单一的核心功能,促进新商业圈层的发展。