李先念、徐向前 缘何为木兰山泼墨挥毫

2021-09-14王凤霞飞翼

王凤霞 飞翼

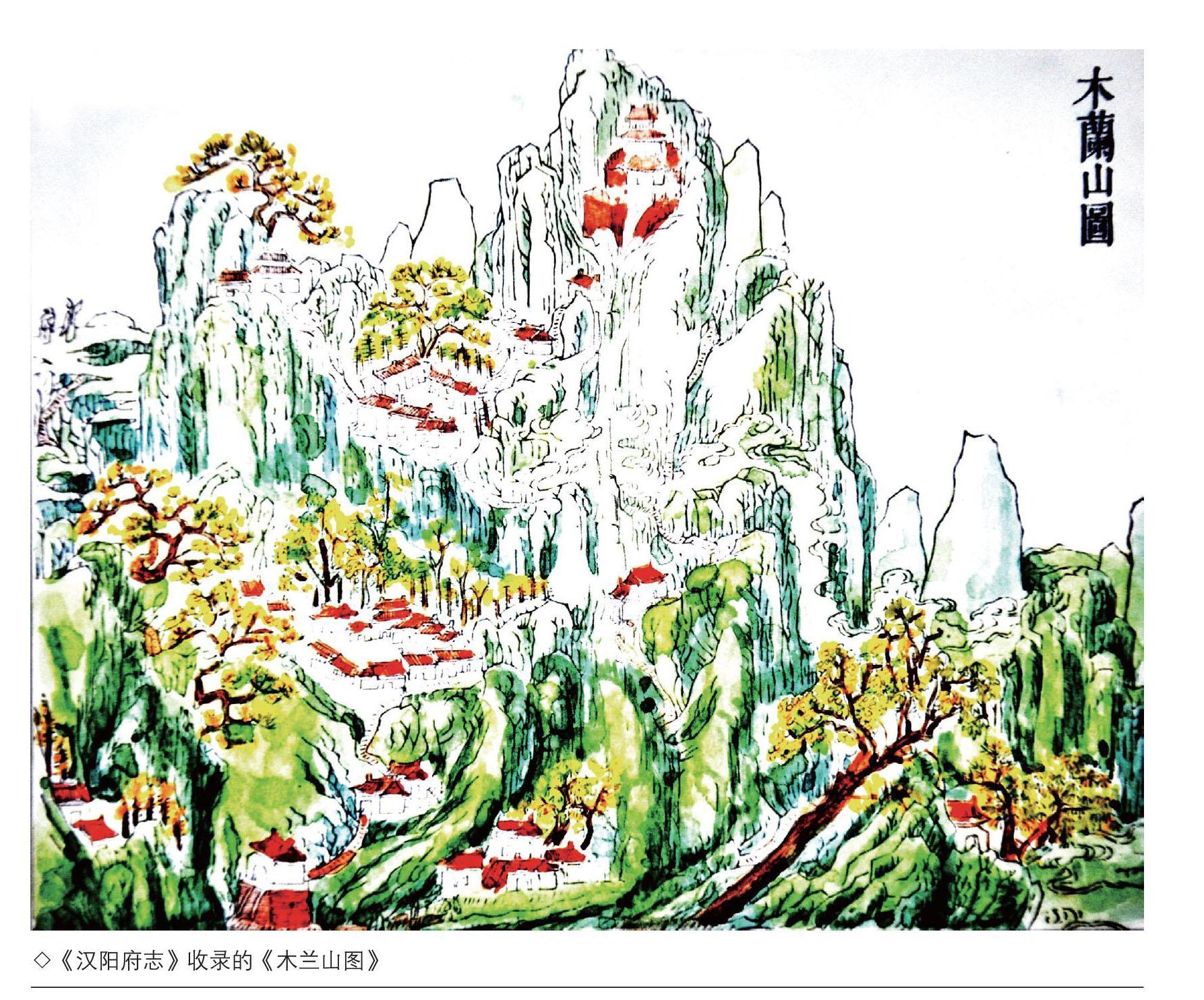

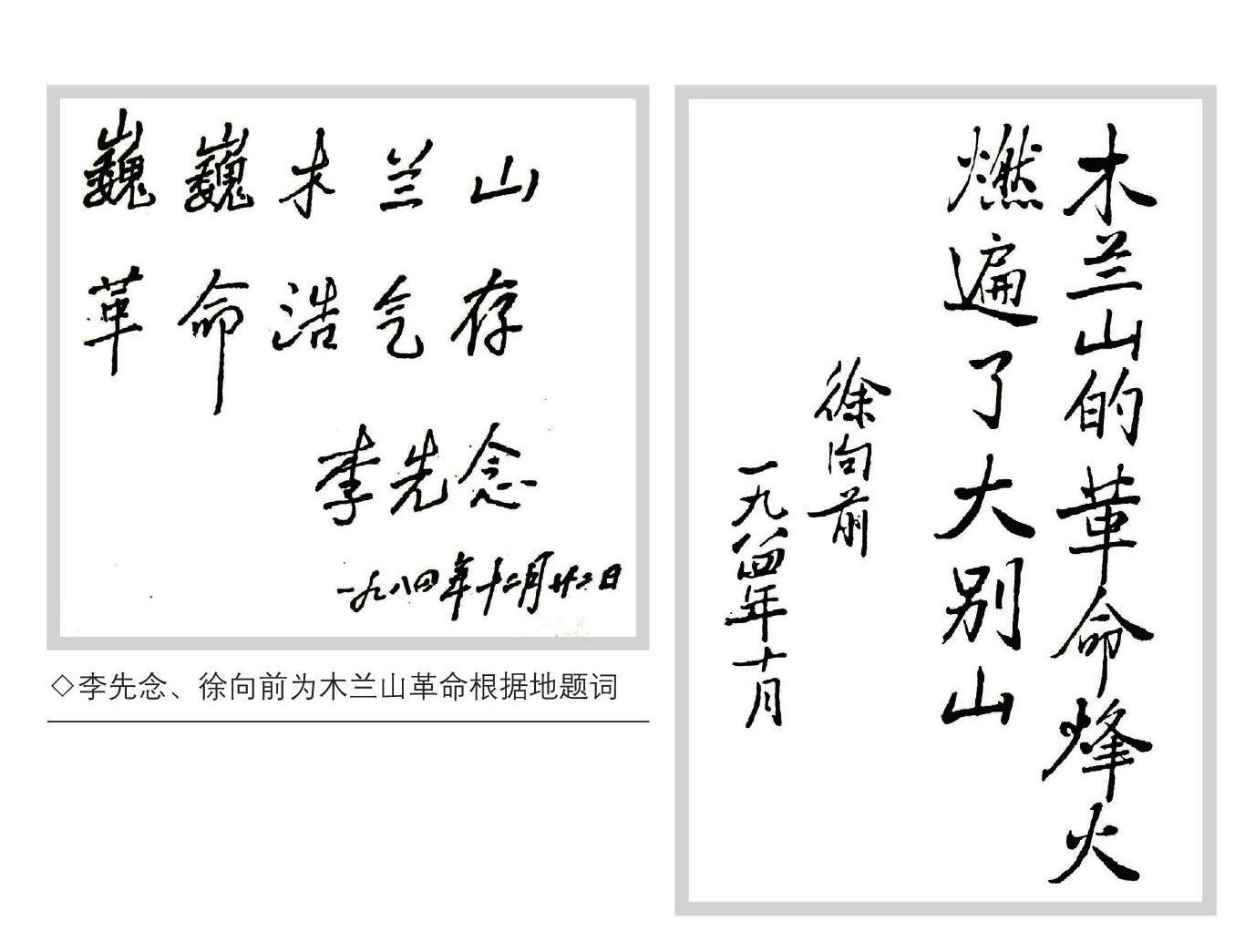

“未有木兰先有山,山名偏借木兰补。木兰与山名俱存,山并木兰争万古。”木兰山位于湖北武汉黄陂,是红四方面军的前身、中国工农革命军第7军的诞生地。李先念、徐向前、刘华清等老一辈革命家曾在此开展革命斗争,王树声、陈再道、许世友等著名战将在此浴血奋战,这里还走出了徐海东、杜义德、陈福初、袁学凯等黄陂籍新中国开国将军。回望初心路,1984年,李先念挥毫题词“巍巍木兰山,革命浩气存”;徐向前亲笔题写“木兰山的革命烽火燃遍了大别山”,高度概括了木兰山革命根据地星火燎原之势。

武装割据木兰山

关于木兰山革命根据地,得从黄麻起义说起。

1927年深秋,受命担任黄麻起义正、副总指挥的潘忠汝、吴光浩,于11月13日率领黄安、麻城两县农民自卫军,进攻黄安县城。14日凌晨,起义军攻克县城,全歼守城正规军及警备队,活捉县长等反动军政人员,并释放在押群众和农会干部。

11月18日,黄安县农民政府成立。随后,黄安、麻城两县农民自卫军及赶来配合起义的黄陂县农民自卫军一部,组成中国工农革命军鄂东军。12月5日,国民党派重兵夜袭黄安,鄂东军寡不敌众,遭受重大损失,潘忠汝阵亡。吴光浩则率领戴克敏、曹学楷、戴季英等72名骨干力量,携带53条长短枪,于12月29日辗转突围到木兰山。

1928年1月1日,在木兰山玉皇阁道长万昭虚的掩护下,鄂东军在玉皇阁雷祖殿召开军事会议。此次会议正式将鄂东軍改编为中国工农革命军第7军,吴光浩任军长。当月,中共黄麻特委决定成立由曹学楷任书记的中共黄陂县工作委员会,随同第7军开展游击活动。第7军在此坚持斗争三个多月,建立了以木兰山为中心的革命根据地。这支部队,就是后来鄂豫皖苏区红四方面军的最早源头。

由于敌人在木兰山多次围剿和搜捕,万昭虚利用玉皇阁道观下的一条与风洞相通的暗道,巧妙地将吴光浩等人转移出去。之后,吴光浩率部到鄂豫两省交界的柴山保地区,开创了鄂豫边第一块红色区域,从此走上工农武装割据的道路。

木兰山转战是中共黄麻特委和鄂东军领导人应对危局的主动抉择,木兰山革命根据地是开始农村游击战争、探索坚持长期武装斗争正确道路的起点,也为鄂豫皖苏区的建立提供了经验、奠定了基础。

“革命博士”的摇篮

木兰山革命根据地包括木兰山北麓与东麓,李先念早年曾在木兰山东北麓的黄陂木兰乡叶家田一带以做木工为掩护,从事革命活动。而当地称木工为“博士”,叶家田因此成为“革命博士”的摇篮。

1922年,年仅13岁的李先念因家贫来到叶家田,跟随表兄袁学福学木匠手艺。在袁学福的带领下,勤奋好学的李先念仅用两三年时间便出师做工。

那时,在武昌中华大学中学部读书的黄陂青年唐际盛,接受革命洗礼,于1921年寒假返乡时在三合店青云小学成立了“乡村改进社”。李先念跟着袁学福在各个山村做木工时,看到乡村改进社改进乡村落后的生活方式,便与这批进步青年交上朋友。

1925年,黄陂第一个中共党组织——中共三合店支部成立;黄安县党组织也派董贤珏等学生党员前往木兰乡静山庙一带办夜校宣传革命,李先念经常前来旁听。课后,他根据自己的理解,向乡亲们宣讲革命道理,大家都亲昵地称他为“小李木匠”。

后来,李先念被袁学福安排到汉口球场街的寿器店做木工。在汉口期间,他不仅在住地接触民工,夜间还到江边同码头工人搭伙打短工,亲身了解到社会底层劳动人民的艰苦生活。这一时期,一批中共地下党员深入到汉口的产业工人与民工中,办文化夜校、宣传新思想,李先念因此深受熏陶。

1926年9月7日北伐军占领汉口后,武汉工人运动风起云涌。李先念返回黄安老家,在高桥农民夜校接受了共产党的教育。1927年春,他因工作热情高,又在汉口体验过工人的疾苦,而当选高桥工会主席。

四一二反革命政变后,形势十分严峻。李先念常常是白天同袁学福一起以做木工为掩护,向农民宣传革命,夜晚又到各村开会秘密串联群众。由于晚上熬夜,白天干活时李先念就爱打瞌睡。一次,他不小心将藏在身上的手枪掉在地上,袁学福连忙捡起,低声问道:“这是怎么回事?”袁学福为人宽厚,也是贫农出身,又是表兄,李先念只好实话实说:“师傅,莫怪我隐瞒,我参加了共产党,党内有纪律不能外传!”袁学福一边交还手枪一边关切地说:“你放心,我不会外传。今后可要特别小心啊!”见师傅以诚相待,李先念趁热打铁,希望他一道参加革命。袁学福点头表示同意。

这一年,黄安九龙冲成立了农民自卫队,李先念踊跃报名。11月13日晚,他参加了黄麻起义。

黄麻起义失利后,李先念等人留在当地坚持斗争。当时,国民党军天天到九龙冲与叶家田搜捕。为确保李先念的安全,袁学福在家里做夹墙、挖地洞让其藏身。1927年冬,敌人突然前来搜查,为了掩护李先念,袁学福的儿子袁成嘴惨遭杀害。

1928年1月,李先念在木兰乡组建了共青团塔耳支部并任书记。他首先发展袁学福为共青团员,又会同袁学福一道发展了袁学刚、袁学集、袁学魁、袁学发等人为共青团员。经过他们的共同努力,木兰乡一带的八个乡都成立了团支部,团员发展到200余人,仅叶家田就有30多人。

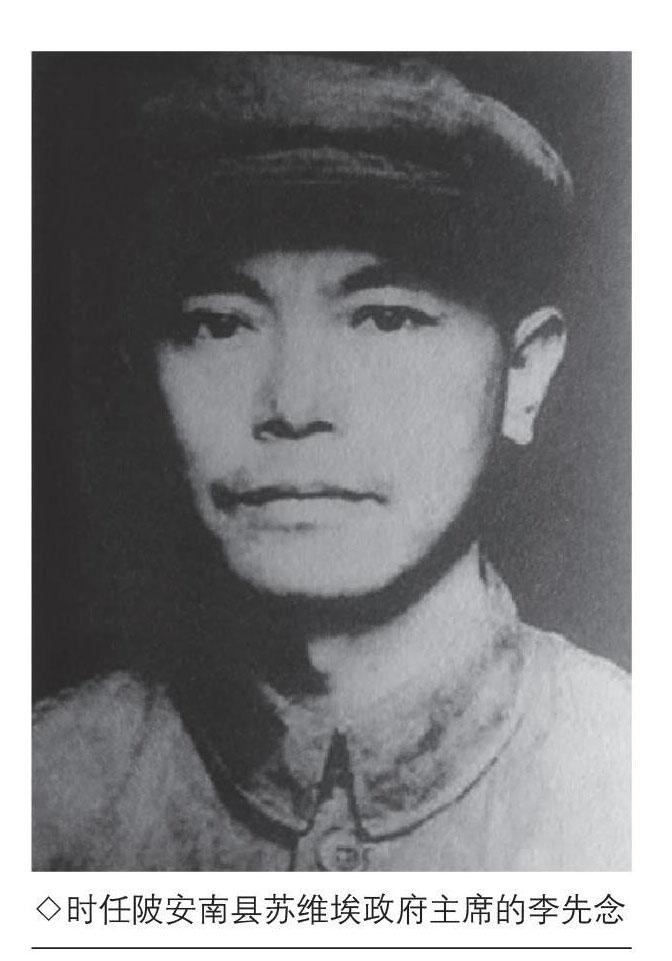

1931年6月,中共中央鄂豫皖分局决定,将黄陂北乡姚集、长岭、塔耳、磨盘、研子与东乡长堰、六指的七个区(乡),以及黄安南的高桥、八里、平安等四个区(乡),合并设立为陂安南县。时任高桥区委书记的李先念当选为陂安南县苏维埃政府主席,并任县委书记。九一八事变后,红军扩大队伍投身抗日。李先念主动请缨,率300多名青年加入红军。

时隔近百年,叶家田至今保存着很多革命遗迹和遗物:李先念旧居、袁学福及其亲属烈士陵园,以及李先念用过的木刨和他亲手制作的桌子、梳子、木床等。1985年,木兰乡被共青团中央授予革命传统教育基地。

“武汉抗战第一村”

抗日战争时期,位于木兰山东北麓的姚家山村享有“武汉抗战第一村”之誉。

姚家山是武汉的西北门户村落,也是大别山余脉腹地。这里山峦环绕、地势险要,距汉口90公里。1940年4月,时任新四军豫鄂挺进纵队司令员的李先念率部与前期到达姚家山地区的陈少敏部会合,边区党委机关和纵队司、政两部相继进驻姚家山,开始在此开辟抗日根据地。

李先念、陈少敏率部驻扎姚家山后,即以“宪政促进会”的名义,在团山沟召开黄陂各界人民代表大会。会议按照共产党、国民党与无党派人士各占三分之一的“三三制”原则,选举产生了黄陂县抗日民主联合政府。同年6月,因日伪军纠集反动势力在黄陂、孝感进行大“扫荡”,中共黄陂县工委、县民主联合政府被迫撤至孝感境内,开展抗日活动。

皖南事变后,1941年2月,新四军豫鄂挺进纵队奉中央军委命令整编为新四军第五师(简称新五师)。师长兼政委李先念、副政委陈少敏率新五师转战姚家山一带,经过三天反击作战,击败鄂东顽军程汝怀部、刘梅溪部,控制了大悟山、小悟山,在姚家山站稳脚跟。之后,新四军第五师司政处、参谋部、政治部、后勤部、印刷厂、修械所、弹药库设立于此。

1942年7月,日军纠集重兵围攻姚家山。新五师为保存实力转移他地,并将一批待修的步枪、迫击炮等笨重物品交给农户保管。村民们连夜把武器埋进村口路边一块水田里,并在上面栽上秧苗,顺利地躲过了日军的搜查。

12月,日军第3师团、第58师第43联队、伪军第11师共万余人,附炮80余门,兵分14路向大、小悟山逼近。新五师机关部队分路向平汉路西、陂安南地区突围,粉碎了日军的大“扫荡”。这期间,姚家山、大悟山、小悟山抗日根据地得到巩固,并自北向南延伸,直逼武汉。

李先念、陈少敏等常驻姚家山,除率部与敌战斗外,还领导黄陂抗日政府团结各阶层爱国民主人士,发动民众开展抗日救亡运动,铲除、解散了汉奸李汉鹏所部4000余人。

在新五师的直接领导下,黄陂县抗日民主联合政府按照中共中央关于建立抗日民族统一战线的原则,紧锣密鼓地筹组了黄陂县参议会,组建了区、乡政府,建立了县、区抗日武装力量,并联络潘康时、赵均腾、胡康民等知名人士,陆续开办了黄陂中学、荥阳中学、木兰中学等边区学校。黄陂县民主联合政府还会同县参议会,动员了一批开明的地主、商人和乡绅等在乡村实行减租减息。

在新五师中,有一位儒将从木兰山南麓走出,他就是杨学诚。杨学诚早年从清华大学毕业后,开始在北方从事学运工作。1938年8月,他被派往鄂中工作,后参与领导建设鄂豫边区抗日根据地。在鄂中六年,他历任中共鄂中特委书记,鄂中区党委组织部长、代书记,中共豫鄂边区党委常委、组织部长兼社会部长,新四军第五师鄂皖兵团政治委员以及豫鄂边区行署副主席、党团书记等职,对新四军第五师和鄂豫皖抗日民主根据地的创建、发展和巩固,作出了重要贡献。

1944年3月7日,杨学诚病逝于大悟山,用生命实践了“我这支蜡烛,不要求点得时间长,只要求点得亮”的诺言。后来,李先念在回忆新五师历史时强调:“杨学诚同志是立了大功的!”

新中国成立后,姚家山保存了李先念、陈少敏居住過的房屋,以及当时修建的抗日军政大学分校、鄂豫工农银行、边区印刷厂、司政大礼堂、修械所、医院、造弹厂等革命遗址。

木兰山革命根据地是黄麻起义的延续,也是鄂豫皖革命根据地的起点。这里血染的红色文化,就在木兰山的山水之间、沟壑之中、石崖之上,至今是黄陂人耳熟能详、津津乐道的红色佳话。

编辑/杨洋