伤夫子

2021-09-14本刊专稿朱清刚

本刊专稿 朱清刚

农田工作

人生的故事不在于你遇到什么事,而在于你遇到什么人。

夫子,我念初中时的一个老师。我之所以这样的称呼他,是因为在我至今的生命历程中,堪当这两字的人唯有他了。算起来,我与他分别已经四十多年了,其间虽不曾聆听过他的声音,但恍觉他一直就在我的身边,从未曾离开过。

先生名讳王长福。身材高大魁梧,尤其是他的腰板挺拔宽阔,一眼看去,似经过行伍的训练般。印象中他从来都是一个发型——光头,宽而方形的腮帮上有着刮得发青的胡茬,这使他本来就有点发红的面庞愈发显得彤红放光了,加上他浑厚的嗓音,像极了舞台上的关老爷。

我和先生的真正接触是在我读高中的时候,那时他看上去约五十多岁。他教我们物理课。其实,在我念初中时,就知道学校有这样一个人,他并不给学生上课,是教室后面果园和菜地的管理者,时常看见他一个人拿着农具在园地里忙活。

教室

此外,他也负责管理学生上劳动课的农具发放和收缴。

他和人并不多话,只是默默地一个人劳作,彼时便觉得这是一个怪异的人。加之听人说他的“成份”比较高,属于“富农”,曾读过解放前的旧式大学。虽不曾求证过,如今分析,他之所以不能给学生上课,估计是政治上的缘由,属于所谓的“右派”人物。

后来在我念高中时,他便开始为高中学生上课了,教物理学。他教课极其认真,声音沉稳,不急不躁,极其有耐心。一个牛顿定律他会举一反三地讲解若干遍。

当时就想,这可能是他多年没有资格站讲台的缘故。他与别的老师不同的一点是,学生们虽然有统一发放的课本,但他上课时手里拿着的总是一种已经发黄的旧教科书,包括他给学生们布置的作业也多是从他那册旧书中抄写的。

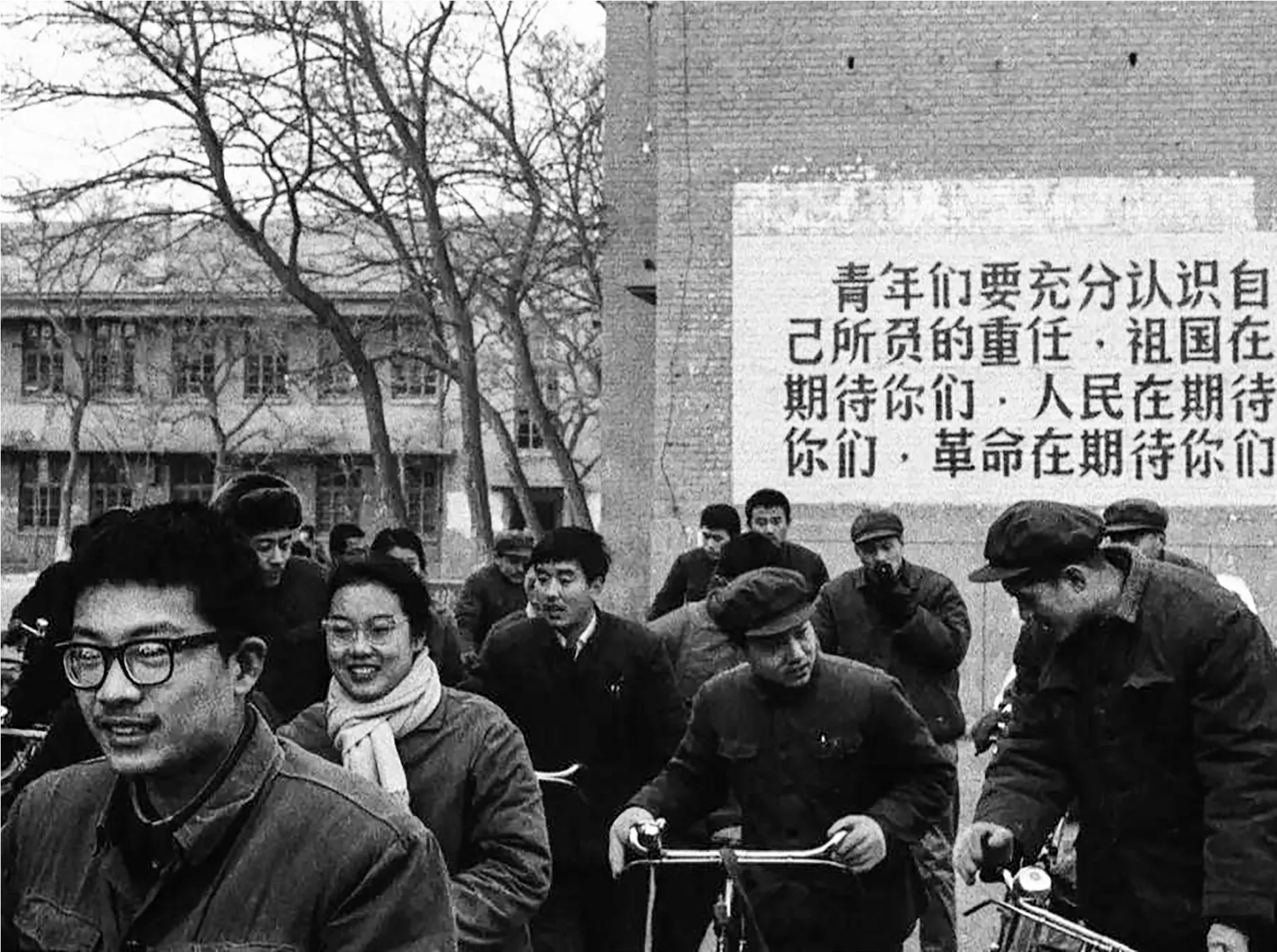

说这话正是“文革”的后期。彼时中学的学制是两年,在不知不觉中就已经领到了初中毕业证书,并且都能免试进入社办高中。那时,每个人民公社基本都有一所高级中学。

尽管他那样苦口婆心地讲解,真正认真听讲并且能够听懂的学生却几乎没有。要知道,我们初中两年所学的知识是多么的“实用”,和他手中那本发黄的教科书上的内容显得格格不入。

那时实行“开门办学”,教科书虽然已经被变革得就像一杯寡淡的清水,简化得犹如一幅只有线条的简笔画,但依然会被弃之不用,所学无非一些生产生活的知识。学生们根据自己的爱好和选择被分为三种所谓的“特长班”:体育班、文艺班和劳动班。

恢复高考

我在初一年级时,便开始学习嫁接果树、手工制作砖瓦、炮制土火药等技能,甚至会用一颗老葫芦、一绺马尾巴、一块三合板等原料制作一把能够吱吱作响的板胡。

试想,这样的学生,他能奈若何?

在高中刚读到一年多的时候,适逢国家恢复高考制度,解散社办高中。虽然还没有完成两年的学业,但可以发给高中毕业证书。

于是,我便算是高中毕业了。高中毕业意味着什么呢?

当时有两条道路可选,一个就是回家种地,另一个便是参加高考,继续读书。这个关乎命运前途的问题,对十几岁的我的确是一个困惑的抉择。回家种地?自不甘心;参加高考?凭借什么?要知道,当年的高考升学率只有3%—4%。所以,当时大多数的学生领了毕业证就回家了。

就在我迷茫时,有一天下课后,先生叫我和其他两位同学到他办公室。所谓办公室,其实就是学校分给他兼作办公和住宿用的一间几平方米大的瓦房。屋内很狭小,我们只能一溜儿靠墙站着。他拖过一把椅子在我们对面坐下问:“你们几个,今后有何打算?”

我们面面相觑,苦笑着摇了摇头。

“你们三个得从头补习,参加考试。”先生很郑重的说道。

他分析说,我们几个尚有一点基础。所谓基础,也无非是他认为我们几个人的理解力稍稍好些。他让我们回去和家长商量一下,争取参加学校组织的补习班。那是我第一次真切地感觉到了先生身上那父亲般的关爱。

我生活在一个人口较多的农家,兄弟姊妹七人。尽管我的父亲格外的勤劳能干,但一大家子的生活依然困顿。我这个年龄其实已经能够帮助父亲兄长分挑一些担子了。但是父亲听我转述先生的建议后,还是痛快地同意我继续补习。我心里也清楚父亲的想法,那时候,对于农家孩子,如果考中,无异于鲤鱼跃过龙门,身份会产生一个质的变化:由“农民”变为“国家人”。这一点,如今的年轻人恐怕并不怎么能理解。对一个家庭来说,也是光宗耀祖的事情。何况,我的二姐头一年参加高考已经考中,父亲觉得我也能够考中。

我回禀了先生,他很高兴,鼓励我发奋读书。就这样,我开始了艰辛的补习备考。学校出于各种考量,对补习班特别注重,抽调最优秀的教师开展教学。先生当然在列,依然教授物理学。

前面说过,我们初中基本没学到多少与高考相关的知识。尤其是数理化三门课,近乎空白;英语课,对农村学校,也可想而知。唯有语文一科让我还心存一丝希冀。我曾天真地问先生,倘若一门学科特别的优秀,是否也能考中?

他笑了笑,知道我这个问题的来由,告诫我不能抱任何幻想,必须狠下功夫,卧薪尝胆。他要求我每天下午放学后去找他,为我补习。

于是,那一年除了假期,我基本都在他的身边学习。在一起的还有他的小儿子和另两位同学。记得他有三个孩子,长子也曾在我们学校复读过,女儿后来在别人的撮合下,嫁给了我们村一个和他同样高“成份”的家庭。这位和我们一起学习的是他的小儿子,有一个当时我觉得有趣的名字——王勤问,长着一颗堪与他父亲媲美的硕头,极聪明,后来顺利考上大学。

他很耐心地为我们解答课堂上没明白的问题,针对课堂进度,从他那些发黄的书中为我们布置各种习题训练,从不知哪里搜集来模拟试题让我们练习。我深知我的学习机会来之不易,也很庆幸遇到先生这样的老师,用父亲的话说,是遇到了贵人。

老师讲课

因此,我常常用古人的“悬梁刺股”鞭策自己,比别人更用功。

那年七月,我忐忑不安地参加了中专考试,放榜后,不出预料,不中。

先生安慰道,不可气馁,要再接再厉。终究那时中专升学率太低,尤其在我们那样的农村地区,更是凤毛麟角。

后来,还是在先生的建议下,我到县城读高中去了。从此,便和先生分别了。

高一年级第二学期,学校进行文理分科,要通过一个考试。考试成绩出来后,我的物理和化学两科居然都考得相当好,自思这都是因为先生的苦心栽培。

虽然兴趣还是在文科,但因当时那句“学会数理化,走遍天下都不怕”的影响,还是纠结地选读了理科班。终究基础薄弱,又天资平平,两年后高考,再次名落孙山。

之后,我弃理从文,重新复读,最终考上了学校。不过遗憾的是,被录取的学府并非自己真正的意志所向。志愿的填写是在一位甚有威望的乡党指导下完成的,首批次的五个选择,我起初只填写了四个。乡党说,那个空白留着也不美观,就把“山西师大”填进去吧,一般情况下第五志愿是轮不到它的。于是,我便无所谓地填了进去。

我之所以不愿教书,多少还是受到“老九”这个称谓的影响。念及高尚似先生那样的人,尚且一生郁郁,因此,内中总还是对教师行业不以为然。

然而,命运总喜欢捉弄人,我最终还是被山西师大录取了。后来才明白,尽管师大被填写在最后,但它有优先特权。从这一点倒也可以看出,当时社会对教师的态度。

当然,我想到了将这消息禀告给先生,以慰籍他对我呕心沥血的培养。但得知先生已经退休回家了。我大约知道他家在约二十里外的一个叫作风匣口的村落,他教我们时,十天半个月回一趟家,总是骑着一辆永久牌自行车。而我如果要去,就只有徒步了。于是,道路之陌生,交通之不便,所考中学府之平常等等原因,让我没有去看望先生。

人,往往在想做或者不想做什么事情时,总会很轻松的臆想出若干个足够充分的理由来说服自己。就这样,我告别故乡,去了一个全新的地方,也暂时忘却了那个风匣口。

新的环境,新的生活,总是能够覆盖过往的印痕。在激扬向上的青年,更是无暇回首往事,因为他或许正在经历着人生当中另一段更加峥嵘的岁月。除非当这种新生活的节奏出现暂停,或者客观的环境强制性提示,而非唤醒时,他也许会恍然梦觉。

大一暑假回来,我又想到去看望先生,然而,直到开学,也没有去。后来的假期,一如既往地止步于心动。其间曾习颜真卿字,自觉良好,想着书“师恩如泰”字幅送先生,最后依然没有付诸实践。就让那幅臆象中的“师恩如泰”颜体字挂在想象中的窑洞里的土墙上罢。

再后来,学成毕业。那时的工作实行计划分配,我阴差阳错地到了老区上党。在家乡晋南人印象中,上党荒蛮落后,因此也让我有一种被发配的感觉,甚感郁闷。以此,归乡省亲时,虽然先生的音影一直萦绕左右,但终于还是没有勇气去拜望他。

有一年的一个傍晚,和乡邻们坐在路灯下乘凉,其中便有已经赋闲在家的那位乡党。说起先生,他说曾在县城见到过,那时已经八十多岁了,住在他的长子家养老。

说他当时已龙钟老态,一个人独坐在街口。我听后,内中怆然暗凄。时至如今,越发怯于去打听他的近况了,更怯于知晓他是否仍健在。但我宁愿相信他依然挺拔地行走在他的庭院中,甚至更愿他的记忆中已经漫漶了我这个弟子。

自思起来,我很难找到能够让自己信服的解释。或许,内中的自我否定是所有借口的始作俑者。生命中那层自信的瘠薄,常让我自觉虽然尚可勉强算得上多情,然而又往往自疚于寡情甚或冷漠。意淫中的光鲜,总是不过尔尔的现实的羁绊。

先生,别来无恙!