调解城市生活:拉兹诺·莫霍利·纳吉①与都市新美学

2021-09-14朱利安胡斯张钟萄

朱利安·胡斯(张钟萄 译)

(欧洲应用科技大学,柏林10963)

工业革命以后,现代大都市变成了现代社会极具权势和重要性的典范。20世纪初,通过前卫派的城市化,大都市不仅成了生活的核心,而且还成了整整一代艺术家创作作品的重要部分,他们的目标就是将艺术与生活和日常世界相统一。

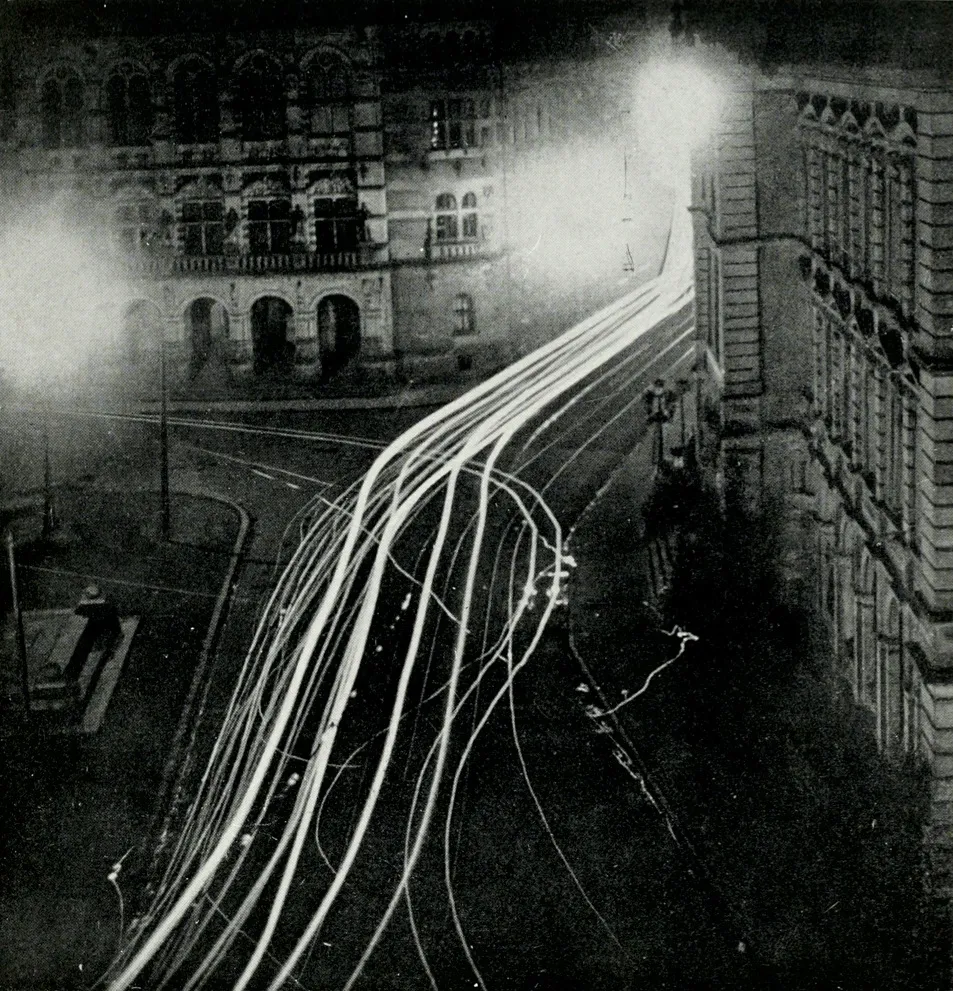

可以用从有序到混乱这一转变来界定表现都市现代性的方式[1]。对比两张照片,这个过程就会一清二楚:当斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz)以印象派绘画的视角拍摄大都市时(图1),另一张20世纪早期的摄影作品展示的却是在都市交通高峰期交相混杂的交通工具和速度(图2)。②莫霍利·纳吉(László Moholy-Nagy)在他的《绘画、摄影、电影》中印了斯蒂格利茨的照片来作为传统媒介的一个例子(图1)。图2出自他的第二本书《从物质到建筑》。19世纪那些最集中的建筑结构、街道和空间也已经发展成了一个分散的交通系统[2],包括空中、地下以及街道和铁道的空间。都市生活基本上是由各种各样的工作流程、繁荣的市民、新的机械化生产和运输构成的。而这些使我们的生活环境和感知能力发生了巨变,最终导致了严重的认同危机。[2]

图1 斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz)1911年摄影作品, 出版于莫霍利·纳吉(László Moholy-Nagy)的《绘画、摄影、电影》(Malerei Fotografie Film. Weimar 1925/2nd Ed. 1927, p. 47.)

图2 Weltspiegel摄影作品, 出版于莫霍利·纳吉的《从物质到建筑》(Von Material zu Architektur, Dessau 1929, p. 183.)

不可否认的是,20世纪早期,前卫派之所以脱颖而出是由于都市变得极为重要,但同时,艺术家对在都市空间所发生的巨变却有一种矛盾的反应,从坚定的肯定到再现异化、威胁和粗暴这些特征。因此,都市的所有面目都被前卫派表现出来了,诸如混乱、速度、不断变化、共时性、机械美学、技术图景和社会分化。包豪斯的匈牙利籍艺术家兼教师拉兹洛·莫霍利·纳吉(László Moholy-Nagy)在处理城市化造成的这些问题时尤为突出。他用一种卓有远见的方法,从媒介理论上反思了艺术、技术和都市空间之间的联系。他并非像意大利的未来学家那样崇拜机器,他的媒介理论视角把机器看作中介和功能性工具,因此在几年前,人们就把他视为一个早期媒介理论家[3]和多媒体艺术家或媒体设计师[4]。这一视角对于分析莫霍利·纳吉如何处理都市的问题十分重要,因为它有助于通过媒介和感知理论来将我们的关注点从艺术扩展到美学。因此,莫霍利·纳吉不仅拿出一种艺术方式来面对现代都市这一现象,而且还给出了一种美学,从而把对媒介和技术的批判-反思性关注与一种教育方法和人文主义的方法相结合。这一点,通过援引赫尔伯特·莫德林斯(Herbert Molderings)的一个简洁明了的说法即可说明:这是感知的扩大,而非标准风格[5]。这一目标最关键的参考点和实验领域就是身为“新视觉”典范的现代都市。

20年代时,莫霍利·纳吉为电影《都市之变》(Dynamik der Gross-Stadt)绘了一个草图,电影虽没拍出来,但其剧照Typofoto(排字摄影法)(图3)也可算是一件独立的艺术品。就像他在1920-1921年就写出了电影梗概的框架一样。③1924年9月出版于匈牙利杂志MA。在第二版中,莫霍利·纳吉用照片、象形图和进一步的解释替代了此前的许多注释和印刷元素,通过一个黑条上的结构把它们叠加起来,这一版本被印在了包豪斯出版的《绘画、摄影、电影》(Malerei Fotografie Film)[6]一书的七个双页中。作为一项未竟之业,这个电影草图出现在该书的主要章节中就像他的其他媒介理论思考一样。④他最初确实试图完成这一计划,但最终没能得到基金支持他去做这样一部实验性和非商业的电影。这导致他的其他电影与这部截然不同,不再像这样对技术采取视觉化的和特殊化的处理,也不再表现如马赛这类城市的诸多印象,不再以类似的方式展示其他东西。他草图中出现照片的目的在于表现工业金属结构、霓虹街景、掠夺者的特写和众生相(图4)。它们构成了一幅“都市图像”[7]。它描绘了现代都市生活的不同面貌:一个有剧院、脱衣舞,有舞蹈动作和韵律,有运动和示威游行的世界。文本部分涉及都市交通的镜头交织,透过窗户,可以看到反射于其上的飞机和汽船,也看得到映照其上的水上活动和诸世相,这些全都被电影保留了下来。在掠夺者和人的镜头中,穆勒(Claudia Müller)将人视为异于城市的造物,都市是一个动态且高速运转的自动系统[8]。这个观点很难证实或证伪,因为像穆勒提到的Typofotos自身就遵循一种真正的光学逻辑,但它却不揭示任何复合的因果关系。这一光学逻辑很显然跟现代都市的经验有关,现代都市在不同行动和速度上的共时性,威胁到了对因果相关性的传统理解。

莫霍利·纳吉在电影草图中用了他的Typofoto(排字摄影法)技术,他曾用它来设计包豪斯的书,就像Typofoto这个来自Typografie(印刷术)和Photography(摄影,德语Fotografie)的混合词在设计中所表明的。同样的方法已经被应用在报纸和杂志的编写中了,不过这一结合图片和文本要素的功能,其目的在于处理页数和阅读方向。莫霍利·纳吉在《都市之变》中用这个方法时采取了相反的方向:照片、文字、文本块和印刷符号按照一种并非有序和可控,而是动态和多变的节奏来编排(图 5)。当报纸的页数被又大又粗的印刷标题所分开时,电影草图的大字打破了图像和文本的水平和垂直结构。像写得很大的词“Tempo”“Fortissimo”和“Marsch”在电影中应该看起来就像是可移动的印刷体一样,但那些有任务的文本块和用于理解电影的注释,却在草图中得到了自己的视觉生命。由此可见,Typofoto在其视觉风格中是一个图像:电影梗概的共时性是图像元素在当下的呈现,而不是发生在电影中,或以电影中同样的方式结合起来的。不同于电影中前后相继的顺序,莫霍利·纳吉在排字摄影法中用的是并排的共时图像。他也想把这个形式用于电影,从而打破不同图像和场景的前后相继。Typofotos中的宽黑条就应当表达这些分割的电影图像。它们是梗概中图像共时性的一部分,但它们也给电影的共时性结构提供了指示。所以它们就不仅仅表现为一个平衡图像要素的工作区。

图5 为电影《都市之变》绘制的草图,出版于莫霍利·纳吉的《绘画、摄影、电影》(Malerei Fotografie Film. Weimar 1925 / 2nd Ed. 1927, p. 125.)

西方传统中的具象绘画,试图通过图像要素的形式安排和色彩表现去影响和引导目光。立体主义和未来主义绘画的一个目的确实就是打破绘画中传统和中心透视法的统治,在一个极平衡的统一体中综合不同的绘画元素,因而可以被称为协调的形式。不同于此,电影草图中的宽黑条的安排主要是为了呈现另一种混合。照片、文字、文本块和草图的象形图在一个矩形的马赛克和略缩图中相混合,但它们的内容既非统一叙事,也非一个协调的梗概;它们不是因果相继的关系,而是在观察之中不得不被放在一起来观看和思考的。它们因此以一种类似于在都市的真实体验中,一种过度刺激(overstimulating)的方式去跟观众相遇。它的主导倒不是说已在梗概中预先呈现了,而是必须首先出现在观看之中。莫霍利·纳吉的教育思想,或者说他要求“新视觉”所能培养的东西在此得到了表达:现代都市之过度刺激对人的控制,也就是说,都市生活的共时性,无法呈现出来,而只能被激发起来。这一表达是在呼吁一种观看者的行动之道。

《都市之变》中的Typofotos的重要性和独特性已经被许多研究反复强调过了。1978年,豪斯(Andreas Haus)就已经指出了Typofotos的大致安排,他把它们描述为对短暂过程的概略式可视化。很明显,在莫霍利·纳吉的教育抱负这一层面,里查特(Richters)以这一特殊的视觉安排形式看到了一个起点,一个综合的主体能够据其自身完成对实在的感知。穆勒也强调通过观看者的行动去掌控,不过,她对感知和挪用过程中的Typofotos有更高的评价。穆勒认为它已然是对整体经验的一个抽象了[8],并因而通过距离使它成为反射性的。所以在她看来,行动的感知成了同时发生的和可控的。按照Typofotos来看,内容事实上是被有意选出来,从而在不同目的之间引发张力,同时又不仅仅是由构想和编排所控。不同于此,沙利(Jan Sahli)在分析电影梗概时强调了其松散的蒙太奇,它通过形式原则的方法产生了一种特殊的联合系统。根据沙利的看法,特殊要素以这种方式结合是很松散的,以至于在他对电影的认识中,理解到一种形式连接的损失[9]。

莫霍利·纳吉将共时性当作都市经验的一个关键部分,这可以被深刻地整合进一个特殊的历史语境中。前卫派的共时性概念可以通过弄懂在世纪之交时两个范式的发展而变得更清楚:一方面,由于19世纪末的技术革命在都市空间中日趋显著,基于其上的分散的生活规划和工业产品,导致现代生活经历一种多样化和异质化。铁路、交通系统和新的通讯方式的扩张,加快了日常生活和工作世界的速度,似乎缩短了的空间距离,预示着一种越发直接的反应和行动,以及可以同时征服和管理世界的能力;另一方面,像X光、无线电波和新摄影技术的法则改变了我们对眼前实在的理解,技术指向了一个我们可见之外的世界。革命性的和分离的时空概念(一个是阿尔伯特·爱因斯坦的相对论,一个是亨利·柏格森的作为活的世界的绵延概念)呈现出一个历史性突破,它要求在理论上、实用上,尤其是艺术和审美意义上,使一种新的实在概念跟生活和解。此外,受前卫派反传统的鼓舞,还出现了一种感知的转向,这一转向修正了自文艺复兴就确立起来的描绘现实的中心透视模式。共时性在这个时代成了艺术觉醒的关键概念。在诸如运动、加速和阐释这些概念的背后,它建立起了一个抽象概念的可变生活世界的凝聚物[10]。

20世纪伊始的都市体验是我们获知共时性对于现代生活和艺术有何意义的起点。它成了莫霍利·纳吉的艺术作品、理论工作和教育工作的核心。他是艺术家、理论家,也是教师,所以他关于艺术发展的界定和他在包豪斯的教学,连同他的几本书,包括《绘画、摄影、电影》(1925/1927)和包豪斯丛书中的《从物质到建筑》(Von Material zu Architektur (1929)),以及之后出版的他在芝加哥工作的集结《运动中的视觉》(Vision in Motion(1947))等书,记录了他对自己那个时代的技术、艺术和生活世界的杂思。他有一种回应了现代生活不断改变的感知的新视线的证明、描绘和教授,就像横穿这本书的金线一样,从一种纯粹理论的和媒介理论构想,跨过一种整合的教育,扩展到了他晚年在芝加哥热衷的倾向于人类学的生活哲学。

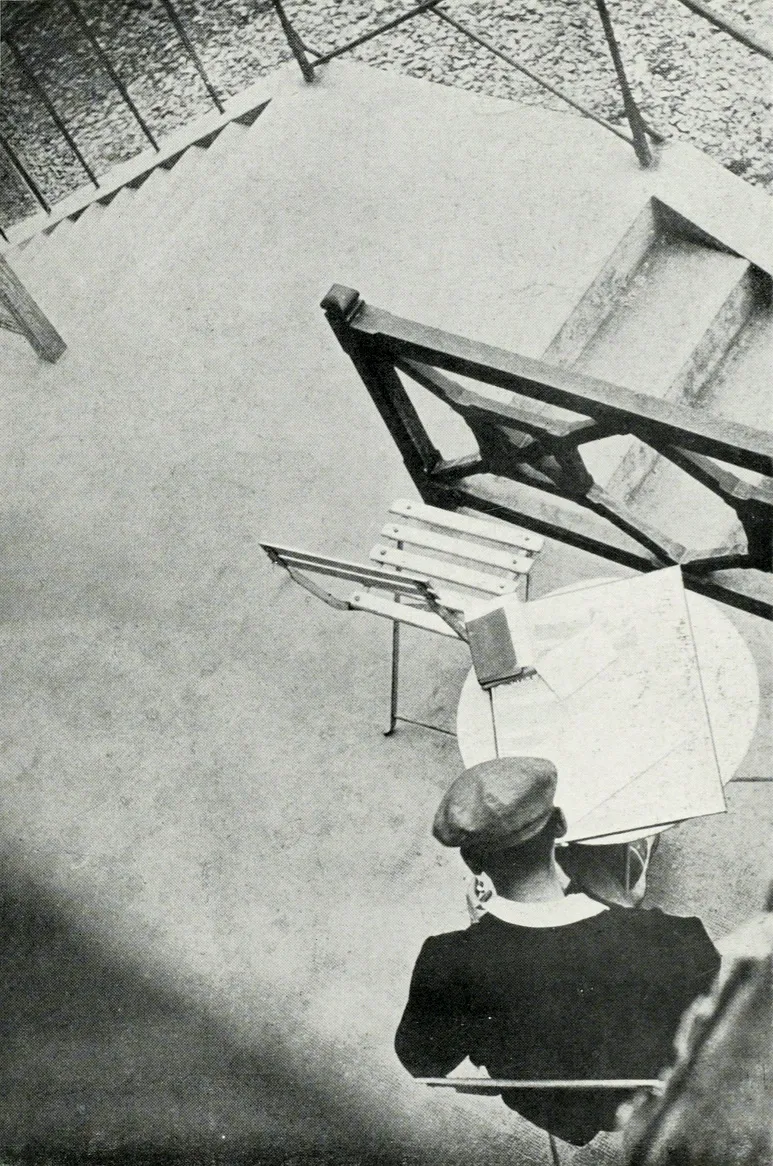

很显然,前卫派的莫霍利·纳吉急于将人把握成一个整体。就像他把自己那个时代的人称为分裂之人一样[11],人已经通过劳动分工和都市的加速和自动化,将他们原本整体的生活给异化了。根据科里多(Bauhaus Credo)的说法,“生活和技术是一个新的整体”, 莫霍利·纳吉勾勒出了一个理论的和教育的规划,通过它,人可以针对现代世界采取一种行动和审美掌控的方法,重申生活的整体性。行动介入这一概念可以追溯到他对技术的积极评价:要反抗再生产过程,人就应该设置多产的过程,不只是不断重复,而是拓宽技术装置的使用范围[6]。这种行动主义的观念,也是他之所以会教授新视线的核心推动力,他发展出了摄影术作为例子。摄影用一种不同的视角捕捉可见世界,但又表现成一种主观的方法(图6)。这就是他转向思考主观显现时的理论基础。在它对世界的挪用中,主体显得尤为瞩目,总体而言,这是前卫派中的构成主义式思考意义上的,但也被整合进了一种客观的艺术教育中,用来对抗当时艺术中盛行的主观主义和表现主义。他据此来处理都市体验的工作也就很明显了:面对挑战,主观的掌控必须在人的审美教育中采取新视觉的方法。莫霍利·纳吉在此为感知意义和共时性的重要性奠定了基础。对于在立体主义,尤其是未来主义中用艺术和理论联合处理共时性,莫霍利·纳吉在审美教育上加上了自我教育。

图6 莫霍利·纳吉摄影作品, 出版于莫霍利·纳吉的《绘画、摄影、电影》(Malerei Fotografie Film, Weimar 1925 / 2nd Ed. 1927, p. 91.)

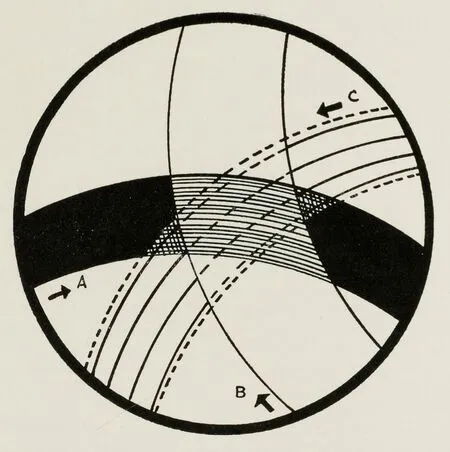

他可视化的共时性的实验性思考主要集中于呈现和投影的不同形式。他在《绘画、摄影、电影》的一个独立篇章中详细说明了他对于同时发生或多重同时电影的理论反思。他用一幅图描绘了如何可能在一个圆形投影面上同时放映几部电影(图7)。机械地移动投影机可以在投影面上呈斜线地播放电影,让移动图像在某些点和场景上相互重叠,从而相互阐释。莫霍利·纳吉在这里也运用了都市体验,由于都市体验的共时知觉导致了感知器官的扩展,所以除了共时电影外他还写道:“由于技术和都市的重要发展,我们的感知器官已经拓展了一种同时有听觉和视觉功能的能力。这种例子在日常生活中随处可见,从柏林到波茨坦广场都是。它们相互交流,同时也倾听彼此:汽车轰鸣、电车响铃、公车鸣笛、马车致意、地铁嗖嗖响、卖报声大声嚷嚷,以及演说者的演讲等等,它们能够区分各类听觉印象。”

图7 多重电影放映示意图(diagram for the polycinema), 出版于莫霍利·纳吉的《绘画、摄影、电影》(Malerei Fotografie Film. Weimar 1925 / 2nd Ed. 1927, p. 40.)

那个来自乡下的聪明人身处波茨坦广场,受到各种感知的控制,倒成了一个反例。这一幕是德国导演试图在他1927年的默片《日出:双人之歌》(Sunrise—A Song of Two Humans)中呈现的:一对夫妇从乡下到了都市,站在十字路口,完全受不了都市的速度和各种同时入侵的印象。由于他们无力反抗,只能阻止,交通突然停止了。导演在电影中用一种快切和最新的蒙太奇技术粗略展示了都市经验。在莫霍利·纳吉的电影草图和对共时电影的思考中,他想走得更远,而且他通过用分画面和多重投影留下独立的单一画面,增加感知力的负荷。在他关于《总体剧院》(Theatre of Totality)[12]的评论中,他修改了多重投影这个概念,把它用到剧院的舞台和整个剧院上。通过将投影机运用到整个剧院和可移动的观众台上,演员和观众之间的主动-被动关系也应该被调动起来。所以博塔尔(Oliver Botar)[13]才会用“环境”(environment)这个词来形容莫霍利·纳吉的剧场理念:观众被大量感知印象所包围。莫霍利·纳吉的这些关于如何运用媒介的思考来自现代都市的经验,它至少用一种理论的方式,预示着20世纪媒体艺术的主要发展。自20世纪70年代以来,艺术中的多频装置(multi channel installations)和沉浸式环境(immersive environments)实现了关于感知扩展的实验性想法。

此外,“新视觉”则描述了从触觉到视觉的转变[14],因为在夜里感知都市,已不再是基于静态和物质之上了。霓虹广告和汽车飞驰是动态和非物质化的(图8)。唯独《关系中思》(Thinking in Relations)(Moholy-Nagy 2014, 268),或者说《运动中的视觉》(Vision in Motion)[15]才能回应它们。在此,由于街道的霓虹、车灯闪烁和新符号成了都市公共空间审美的一个关键部分,都市再次变得重要。因此莫霍利·纳吉用运动的光来进行曝光,而且那时他已经将这些视觉程序用到他在包豪斯的教学中了。由于人只能通过审美挪用来应付现代的实在,那么从传统静态的中心透视转向共时视觉和动态视觉,对莫霍利·纳吉而言也就意味着关键范式的转换,这是为了保障在新的生活世界中人之地位。在他后期的著作《运动中的视觉》中,共时性成了教学的核心概念。他将他最重要的术语融合起来了:“运动中的视觉是共时性和空间-时间的同义词:是用来理解那些新维度的方法。”[15]真正把视觉置于运动之中的新维度是时间。时间在现代生活中是通过并列,而非接续来表现自己的。如此处理时间的主要理论依据是爱因斯坦的相对论,共时性在此成了现代物理学的关键概念。⑤爱因斯坦的研究对于莫霍利·纳吉而言十分重要,他甚至计划在包豪斯丛书中出版一本关于爱因斯坦的书。但就像其他50多本计划出版的书一样,从未实现[16]。

图8 Grünewald作品, 出版于莫霍利·纳吉的《绘画、摄影、电影》(Malerei Fotografie Film. Weimar 1925 / 2nd Ed. 1927, p. 61.)

莫霍利·纳吉用共时性概念来工作:一方面是科学工作,基于爱因斯坦的理论之上;另一方面,是一种真正的美学,它是由现代都市经验所促发的。二者相互阐释。在《都市之变》中的分析,以及其历史-文化分析,加上理论的语境化,很明显前卫派用以处理都市空间的艺术方法导致描述新感知方式的概念分离。它们可以被用来反对那些由爱因斯坦建立的在当时广为人知的科学概念,而且它们预示了一种共时性美学。要在生活世界中将人当作一个整体来把握,这一美学就不得不进入都市空间,不得不在一个现代工业世界中假定一种对艺术的功能性阐释(对比compare)( Haus 1983, 109)[17]。当然,莫霍利·纳吉对此有所意识,而且他也担忧将艺术和都市生活置于运动之中。