文化资源视域下的初中琉璃工坊育人实践探究

2021-09-13詹盈雅

詹盈雅

摘 要:近年来,笔者学校因地制宜地开展校园文化建设,其中琉璃工坊作为校园文化建设的重要组成部分,不仅成为了学校的品牌文化,同时还在育人方面起到积极的推进作用。本文的琉璃工坊的教学探究旨在探索如何转变教学思想、构建育人课程、体验学习新模式,由此引领学生通过系列的琉璃创作活动反映并表达他们在日常生活中观察和体会到的所有与文化资源相关的信息的观点。实践表明,该教学实践在促进学生琉璃技艺提升的同时,也让他们感受到了中国文化的魅力,尤其是经典文化的特殊价值,更难能可贵的是在琉璃创作活动中学生的意志品质、行为习惯、思想品质、智育发展等均有显著提升。

关键词:文化资源 琉璃工坊 育人 学习新模式

2020年教育部颁发的《关于全面改进和加强新时代学校美育工作的意见》指出,以立德树人为根本,以社会主义核心价值观为引领,以提高学生审美和人文素养为目标,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元。[1]显而易见,美术课程被赋予了新时代的使命,它需要广大美术教育者将美术学科的重心从知识与技能的学习转移到如何育人这一核心观点上。

那么,我们究竟该怎样去改变固有的教学思维,并通过有效的教学新模式去实现其育人的价值就成为了当下迫在眉睫的研究课题。近几年在琉璃艺术教学实践中,笔者以学生发展为本,立足于学校的育人目标,注重课程的优化设计,开创了基于文化资源的琉璃艺术教学的实践研究,主要从以下三个关键维度入手:转变教学思路、构建育人课程、体验学习新模式。实践以来,该琉璃課程不仅发展为学校的品牌文化,在促进学生综合素养提升方面更是取得了显著的成效。

一、转变教学思想,明确美术学科育人的研究方向

《论语》有言:“工欲善其事,必先利其器。”笔者认为,当务之急是教师需要转变自身的教学思想和行动方式,才能在真正意义上引导学生通过系列的琉璃创作活动实现育人的目标。换而言之,只有教师的思想和行动这把“利器”得到合理的施展,才能有效地促进学生的学习,并让学习体现其最大的价值。那么,在开展文化资源视域下的初中琉璃工坊育人实际教学前亟需厘清以下几个关键要素。

我们首先要明确实行基于文化资源的琉璃艺术教学是具有现实意义的——该教学是以琉璃艺术为载体,旨在让广大学生在学习琉璃知识和技能的同时有效地通过挖掘、理解、表达、展示、推广等方式去表现社会中的各类文化资源,并最终实现美术教学中以文化育人的目标。

教师还应该清晰地知道,学生发展核心素养的提出,为我国基础教育发展开辟了新的路径,也提出了新的要求。单元化教学、项目式研究、主题性教学、跨学科融合教育新模式应运而生。[2]当务之急,需要我们在基于文化资源的琉璃艺术实践中去甄选并活学活用这些教育新模式,进而使教学焕发出新的生机和活力。

毫无疑问,在教师的教学理念、教学思路、教学模式等不断得到改变的同时,必将能够为学生铺就出一条更加宽阔和精彩的成长之路。

二、构建育人课程,依托文化资源赋予琉璃课程新意义

美国著名艺术教育家艾略特·艾斯纳在《艺术视觉的教育》中指出,课程的考量包括很多方面,其在第一条就指出“课程内容能为儿童提供多少教育意义[3]”。由此可见,能否实现教育意义是我们教学的主要标准。笔者认为,构建合理的课程资源就需要从课程目标、课程内容、课程价值等方面进行构思。

为了能使琉璃工坊的课程进一步实现其教育的意义,笔者对原有的课程内容进行优化设计,并且在目标设置上也从原有的知识与技能学习的重心转变至育人的核心。由此便进一步明确该课程的核心目标为:让学生以琉璃艺术为载体去感受中国文化的魅力,尤其是经典文化的特殊价值,进而可以帮助他们树立文化自信和价值观自信。

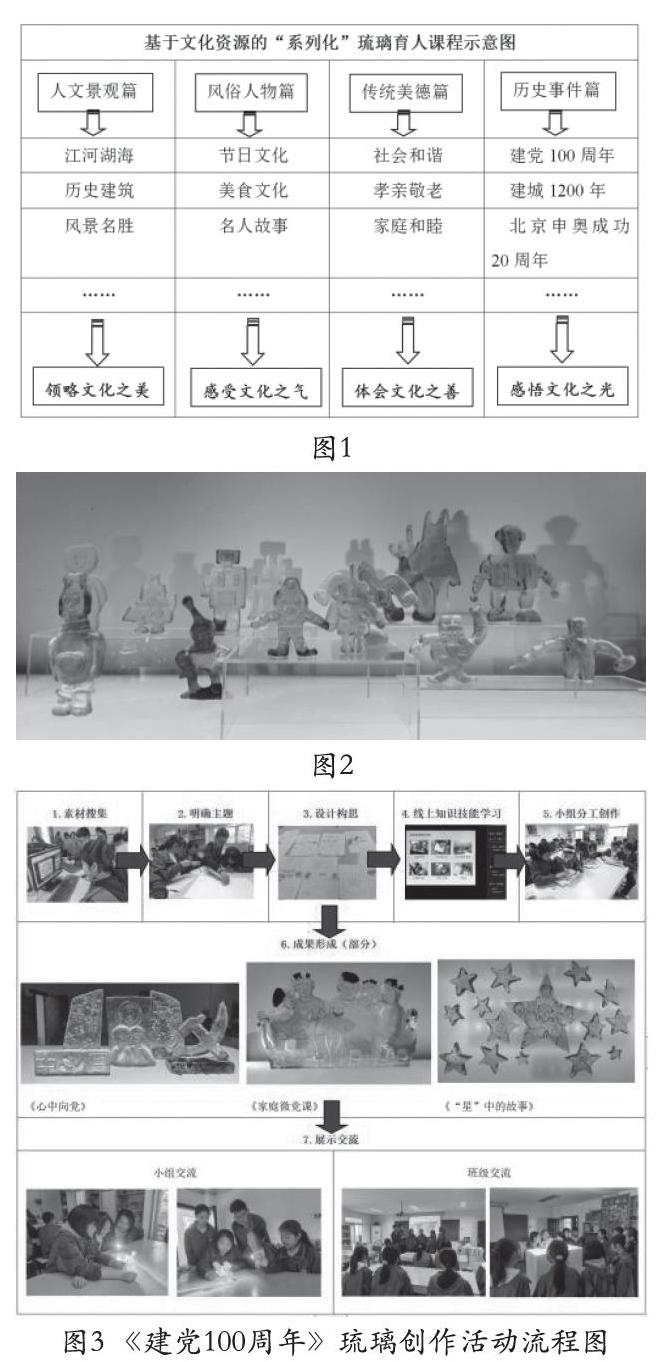

在明确课程目标后,接下来的首要任务便是如何构建出既受学生喜爱,又能体现文化价值课程的内容。本次琉璃课程的改进亮点还表现于课程内容是师生共同的“结晶”。也就是说,在教师的引导下先让学生以小组的形式去搜集一些有代表性的地域文化资源,随后由师生共同整理、提炼、整合出一套基于文化资源的“系列化”琉璃育人课程(图1)。毫无疑问,这种由学生共同参与设计的单元化琉璃课程不仅可以转化为他们学习上的源动力,而且还促进了他们对琉璃艺术学习的兴趣。

就课程内容来看,它突出了学生对文化的理解和表达,这种指引着学生徜徉于人文景观、风俗人物、传统美德、历史事件的艺术创作活动,必将让他们进一步地领略文化之美、感受文化之气、体会文化之善、感悟文化之光。

毋庸置疑,课程离不开发展,实践者需要永葆一种“螺旋式”的发展观,并能够因地制宜地进行课程的优化设计,从学生的兴趣出发,以文化资源为依托,如此的琉璃艺术学习何愁体现不了教育的意义呢?

三、体验学习新模式,引领学生形成良好的社会文化价值观

确定了琉璃课程的学习方式和学习内容后,关键问题就是我们该如何去设计教学,并实现学生的学习。如前文所述,随着核心素养时代的到来,单元化教学、项目式研究、主题性教学、跨学科融合成为了新的教学模式。由此,采用怎样的教学模式为学生通过琉璃创作活动反映并表达他们在日常生活中观察和体会到的所有与文化资源相关的信息这一问题也就豁然开朗了。

从上述基于文化资源的“系列化”琉璃育人课程示意图观之,该琉璃艺术课程主题性较为鲜明,它比较适合我们在琉璃工坊开展一系列主题性教学活动,自主题性教学实践以来,我们深刻意识到学生所创作的这些琉璃作品似乎都具有叙事性的特征,且蕴藏着一定的社会价值和文化意义。

比如在《社会和谐》琉璃课例中,笔者让学生从“新冠疫情”上找突破口,并通过集体讨论和创作共同完成了《战“疫”机器人》(图2)作品,这些机器人设计富有创意,色彩丰富,预示着他们在特定年代及特殊环境中所承担的历史使命和无畏的坚守。此处无声胜有声,不难发现,学生在默默创作琉璃作品的同时,正热情地演绎着一场富有生动和活力的战“疫”心声。随风潜入夜,润物细无声,长此以往,学生一定能够更好地用琉璃艺术去诠释社会生活及文化内涵。

夏雪梅博士指出,项目化学习要把握育人的方向,全过程融入爱国主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化,公民道德等元素。[4]我们琉璃工坊的艺术实践始终秉持着夏博士的育人观点,并带领着学生体验了多个项目化活动。比如:建党100周年琉璃项目化活动就是一项非常具有现实意义的活动。具体活动设计如下:

笔者结合学校艺术节主题活动设计了驱动性问题,即:学校的“红五月——为党庆生”艺术节活动即将拉开帷幕,你打算如何创作一件富有艺术感和主旨鲜明的创意琉璃作品?随后让学生体验“素材搜集——主题定位——设计构思——知识技能学习——小组分工创作——成果形成——展示评价”等一系列的琉璃艺术实践活动(图3)。这种基于综合视野下的项目化活动是非常可取的,它不仅在构思、评价环节让学生可以结合文学的知识进行琉璃创作活动创意构思,在创作过程中也表达了他们对党的赞美之情,交流过程又可將建党100周年的重大历史事件传播给更多的同伴。

学科整合教学同样受到老师们的普遍喜爱。该教学的特点在于每项实践前都需要师生提前做好规划,更需要教师们能够心心相印地去解决教学中的某项实际问题。

宁波建城1200周年之际,琉璃工坊的学员在美术老师、语文老师及社会老师共同带领下开展了一场别样的学科整合体验课。这一次我们将课堂搬至天一阁博物馆、鼓楼、月湖,并带领着学生开展了探访“天一阁·月湖·鼓楼”寻觅宁波古城人文底蕴的采风活动,该采风活动通过“写文化、听文化、观文化、记文化、画文化”多种方式,让学生多角度、多学科地体会着宁波城市的历史文化,这些都将为随后的琉璃创作活动积淀出各种丰富的文化素材。比如语文学科的老师为学生讲述了“一城一湖一阁”的故事(图4),社会学科的老师带领着学生在永丰库遗址公园进行永丰库的历史、建筑特色和相关配套设施(图5),美术老师带领学生在月湖畔写生(图6)。这种经历自主探究、实地考察、文脉浸润的研修活动必将激起琉璃创作的灵感。随后,同学们来到琉璃工坊以小组合作的方式开始创作他们所观察和体会到的琉璃作品,最后在学校个性中心展示了创作的琉璃艺术品(图7),并在六一节那天面向全校进行展示与评价(图8)。这一基于学科学科整合背景下的琉璃项目化学习活动不仅给校园的六一活动增添了浓厚的文化氛围,让身边更多的学生感受到宁波城市之伟大,学生的爱家乡、爱国之情也油然而生。

四、结语

自“文化资源视域下的初中琉璃工坊育人”实践以来,琉璃课程得到了优化,教师的教学思想得到了解放,学生的学习模式实现了突破;师生对文化的关注程度普遍提高,校园的文化氛围更加浓厚;此外,在经历琉璃艺术实践、展示交流、评价推广等环节后,学生们的意志品质、行为习惯、思想品质、智育发展等方面得到了综合提升。要想使琉璃工坊的育人实践实现良性的循环,文化资源是关键要素,今后笔者将一如既往地引领着学生去挖掘更多的文化资源,让琉璃教学继续绽放出光芒。

参考文献:

[1]中共中央办公厅、国务院办公厅.关于全面改进和加强新时代学校美育工作的意见[R].2020(10).

[2]沈琪.指向深度学习的在线美术教学设计与评价——以“画面中的空间”单元为例[J].中国美术教育,2021,(3):65.

[3]艾斯纳EW.艺术视觉的教育[M].郭祯祥,译.杭州:浙江人民美术出版社,2016.

[4]夏雪梅.项目化学习的实施:学习素养视角下的中国建构[M].北京:教育科学出版社,2020:7.

(宁波市海曙区雅戈尔中学 浙江宁波)