俗态、学态、考态与心态:晚清底层士人科举活动状态研究

——基于《退想斋日记》与《朱峙三日记》的考察

2021-09-13李敏

李 敏

晚清科举时局动荡,科考风气不佳。科举大厦虽摇摇欲倾,但底层士人仍将实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的理想一心系于科举之上。底层士子寒窗苦读数十载,以科举为生业,多数士子终其毕生沉浮于科场生涯,只为一朝中举实现“博禄养亲”的美好愿望。科举入仕是几乎所有士子读书学习的目标和动力,无论是教书先生还是求学者都是如此,比如本文所重点研究的两位底层士人晋中乡绅刘大鹏和湖北县城士人朱峙三,就是底层士子典型。由于底层士人人数众多、规模庞大,从科举活动对士人日常活动的影响,更能反映科举以及科举教育的真实情况。本文以两位底层士人日记作为重要考察资料,对晚清底层士人的科举活动状态进行研究,并通过与中高层士人科举活动作比较,进一步分析晚清底层士人科举活动的世俗化倾向、艰难处境和心理差异。

学界对晚清科举制度和思想的研究已日趋成熟,但以活动史观新视角切入,对晚清科举活动的关注并不多。从晚清底层士子留存的日记中可搜寻大量鲜活的科举活动史料,这为本研究的开展提供了契机。对晚清底层士人科举活动的研究不仅为晚清科举研究提供活动史佐证,而且对晚清底层士人参与科举的情境性和科考主体的能动性作了更加直观的还原。

一、俗态丰·乡风民俗活动充斥

俗态丰是底层士人科举生活的底色。“鱼盐中有大隐,货殖内有高贤”,乡风民俗活动充斥在底层应举士子的日常生活中,科举活动呈现世俗化倾向。

底层士子的科举民俗活动一方面体现在祈愿和庆祝中举的各种仪式节俗中。士人一生围绕科举的活动甚至从母胎胎教时就已经开始。育有子嗣的母亲通常会使用铸有“五子登科”字样的铜镜,寓意子孙中举以光门楣。古人重胎教,“自妇人妊子之时,谨寝食,肃视听,夜则令瞽诵诗,道正事”[1],孕期女子不仅要注重自己的言行举止,还要诵诗读经,才有可能生出及第中举的才子。如此这般,胎教始成,若家有男婴降生,将来是有望中举登科的,一般都会撒给仆人“状元及第”符钱,取将来殿试第一名的吉祥寓意。

科举各场考试中榜者也会迎来各种喜报和乡邻庆祝活动。参加科举的士子必须先考取生员资格,成为生员的童生会在府学中受到知府的接待,并举行拜谒孔子的入学典礼。成为生员后,才有资格身穿官场制服,他们被授予有金花装饰的雀顶官帽,蓝底黑边的官服,接过学政亲授的金花佩戴于雀顶帽冠之上。中榜后会有红纸花边的捷报被传回中试者户籍地通知其父老亲朋,听差拿到捷报后一般会飞奔至中试者府上,高声大喊“恭喜中试”并讨要赏钱。中试人家不仅要把捷报装裱悬挂于门庭之内展示,还要宴请亲朋接受祝贺。会试中榜举人还会把自己会试的墨卷进行印刷分发众人瞻仰。朝廷一般会为新科进士在原籍竖牌坊以示功绩,而对于状元及第者,族里乡邻往往会自发修建“状元坊”并把其看做是福泽一方、扬眉耀祖的无上荣光。

底层士子科举活动俗态丰还体现在士子对乡风民俗活动的热衷上。抬阁之日,迎神赛会,迎神百姓中不乏底层士子风采。“远近人民,全行赴县。老少妇女,屯如墙堵,农夫庶众,固不足论,而文人学士,亦皆随波逐流,肆狂荡之态。”[2]8每至迎神赛会,士子文人清酌相邀,面露庶羞之仪,与庶民舞袖齐乐。节俗照例举行高架子会,万人空巷,底层士子亦在其列。木架高两丈余,扮高之人双足绑于架上直立而行,且目不能下望,须先派一名仆役手持长柄在前探路,架上之人每行一步都举步维艰。扮高者皆以花面示人,多扮演鬼物如长舌妇人等。围观者熙熙攘攘,争相昂首探头驻足观望,底层士子紧随其后,或为架上人胆战心惊,或为其拍案叫绝。每逢庙会,戏台之下,人头攒动,自然也少不了底层士子的一片叫好声。搭台唱戏是最为频繁的乡村民俗活动,除了腊八,其余时间戏子皆连唱戏本。此外,庙会上的“放猖”活动也十分有趣。由人扮恶鬼,手提刀叉,在庙宇中捉拿纸糊的恶人以刀扎之象征除恶。并有将纸人镇压锁于戏台之下的习俗,寓以去灾消病之意。饱读圣贤书的风雅士子也入乡随俗,对此津津乐道。

底层士子虽以科考为业,但士子的科举生活深深根植于底层民众的社会生活,体现出世俗化倾向。底层士子虽一心向学,自降生之日就已担负了中榜登科的使命,但他们并非充耳不闻窗外事,也热衷于传统节日庆典,沿袭着世代相传的乡风民俗。无论是迎神赛会的屯如墙堵,节俗高架会的万人空巷,还是庙会唱戏时的人头攒动,都生动还原着底层士子的生活百态,体现着有血有肉的乡土气息。底层士人的科举生活充满着市井的烟火气。另一方面,底层士子大多耕读为业,时常囿于抬搁节俗和农务生计无暇专心备考。多数士子经年苦读,期间各类婚丧嫁娶等日常事宜不可避免,娶妻生子已成为多数底层士子科举生活的必经阶段。于底层士人而言,“一心只读圣贤书”的科举生活是可望而不可即的,其科举生活深深扎根于“田舍郎”的底层生活,这也进一步反映了底层士人科举活动的世俗化倾向。

二、学态颓·书馆求学活动枯乏

书馆求学活动是底层士人科举活动的基础。底层士子的书馆求学活动呈现出学态颓废,所谓学态颓,是指科举制艺有着严格规制,枯燥学习内容、枯乏的书馆求学活动以及求学中繁琐礼节,使制艺士子陷入颓废状态。下文从入馆礼俗繁、讲学重“包本”、师资短缺难勤讲、课余静坐仅习帖等方面具体呈现底层士子书馆求学活动的颓态。

入馆拜师礼俗繁。新生入馆前,先由父辈再三择选德厚有志之人作塾师,继而三跪九叩拜谒圣人以行师礼。至于礼金之俗,每生需送贽敬礼一金。开学之初先由师长宴请新生入署中坐席,交由学生自行备办书本纸墨等物,且上学之日送茶钱与先生。每逢圣人之生忌日,馆中必行大礼,此馆中之风俗。书馆教学虽然简陋,但繁文缛节、礼俗脩金尤甚。

馆内讲学唯重“包本”、课“八股”。“包本”即每背诵完毕一本书,师在书末批注,“某年某月某日某生背诵全部云云”。塾师每日抽查背书情况,在馆生晨读三遍所学时文,师上生书即须背诵之前全本,以抽签决定背书次序。待所学之书背诵包本十之八九,即可学习作文。作文分八股,须从承题做起,严格套其骨架作之。除作文外,亦学诗做二韵,对对子,但仅以开知识为主,不专讲。

从八岁入学到十五岁考取童生之前,这段时间的学业主要以背诵四书五经为中心。对于究竟需要完成多少记忆量,这里初步作了一个统计:论语(11 705 字)、孟子(34 685 字)、易经(24 107 字)、书经(25 700 字)、诗经(39 234 字)、礼记(99 010 字)、左传(196 845 字),合计共431 286 字。除去“四书”中《大学》和《中庸》与《礼记》重复的部分,这段时间学生需要完成的仅仅是文字记忆量就有43 万余字,不可谓不惊人。除此之外,还需要学诗作文背八股,繁重的学业压力实非稚子童生之辈可堪承受。

书馆生多师少,教学参差,难以详授勤讲。入馆学生年龄不一,有大学生和小学生之分,大学生多为师长助手,代为管理学务。同一书馆内教学参差,以至出现大学生作八股,小学生对对子,幼童读书识字,年幼者尚未能读写的景象。师仅一人,时常顾此失彼难以照顾周全。加之,大多数底层人家子弟,入书馆求学专以读书认字为要,一两年即出馆谋生,而一馆中欲以科举为进身之阶者仅四五家。书馆教学粗浅,流于形式。

课余静坐仅习帖,偶有研学观摩活动。课业烦闷不说,课余小憩,塾师也仅安排馆中学生习帖练字、潜心静坐。如有慕名来馆请教的学士拜访,学生只可在塾师的应允下观摩学习、相互研讨。学生中也不乏私下闲仿杂文子集以解课业苦闷者。朱峙三在其日记中写道:“师授予以制艺试贴,尚不得径窍,恨其枯燥无味也。课余订一竹纸簿记每日事,闲仿《聊斋志异》《阅徽草堂笔记》一类短文,释心郁而已。”[3]56

底层士人书馆求学活动枯乏,而中高层士子往往能进入官学体系获取较为丰富的教育资源。尤其高官子弟大多直接进入中央官学国子监内学习,不仅有大批学识渊博的翰林博士生,浓厚笃学的学术氛围,还有汗牛充栋的藏书和丰厚的办学经费,这些都不是地方私学书馆能够与之相提并论的。清代科举必由学校,官学教育受到朝廷重视,顺治帝下旨“朝廷建立学校,选取生员,免其丁粮,设祭酒、司业及厅堂等官以教之,各衙门以礼相待,全要养成贤才,以供朝廷之用”[4]。与中高层士子相比,底层士子大多家境清寒,只能就读于地方私塾书馆一类民间办学场所,加之捐官弃学之风盛行,书馆师资短缺、教法落后,底层士子能获取到的教学资源十分有限。

三、考态艰·科举考试活动辛繁

科举考试活动是底层士人科举活动的核心。清代底层士子的科举应试活动呈现出考态艰的画面。所谓考态艰,是指科举考试活动艰辛而复杂,备考、赴考、应考无不透出艰难。“秉烛夜读备考艰”“跋山涉水赴考难”“九天三试应考苦”正是这种艰辛的生动写照。

1.秉烛夜读备考艰

晚清科考内容繁杂,士人朝夕用功,不敢苟闲。科考士子除了必阅儒学经典和《四书义》《应试必读》《康熙字典》等考试资料书以外,诵读各类时文子集、纲鉴闱墨也必不可少。晚清科考重时务西艺,士人多购《时务通考》、洋版《纲鉴》等拓宽眼界,各省中举者闱墨也为士子所抢购。加之,晚清科举俗尚浮华,“京都凡取士,总以字为先,以诗赋为次,文艺又次之”[2]61,向学之士读书备考之余,还需每日以练字为要。

底层士人秉烛夜读,备考环境简陋。适以夏日,烦闷燥热不说,且蚊虫甚多。有士子在桌下放置空瓮燃烧草药来驱蚊,即使油灯熏烟刺眼鼻,亦秉烛达旦,笔耕不辍。一如朱峙三在其日记中写道:“夜间看书心静,青油灯伴读至鸡鸣初次乃寝……洋油光大,照眼,每每黑烟扑鼻孔内难受。”[3]135相比之下,中高层士人备考环境更加优渥,不仅在高级官学里接受优质的教育资源,且往往有书童在侧陪读侍奉。富家子弟备考尚无衣食之虞,而底层士子大多耕读为业,囿于农务生计无暇专心备考。尤以秋成之时,士子白日忙于田场农事,无暇顾及读经阅史,只得夜晚藉以昏暗油灯奋笔疾书。而犹有时人舌耕云:“此某某也,尚在田中耕种,毋乃不类乎?”底层士子的科举生活清贫艰辛,清人彭元瑞有一对联叹曰“何物动人,二月杏花八月桂;有谁催我,三更灯火五更鸡”,以杏花喻二月的会试,以桂花喻八月的乡试,生动描摹了底层士子为那二八月的花香而艰辛苦读的画面。

2.跋山涉水赴考难

路远费贵,家贫者往往困于盘缠而裹足不前。赴考前夕,往往有乡邻来送行,馈送赠仪几金、喜炮几墩,或蔬果栀圆几包。中国社会向来注重读书应举,清寒士子在应乡、会试之前,父老乡邻也会伸以援手,尽力资助族中子弟中榜以光门楣。但乡邻之援多出于情分,以寓良意,量微力薄,于赶考之费只是杯水车薪。虽然清廷对各地举人进京赶考有一定的盘缠补给,地方官也会给予一定物资补助并设宴为士子践行,但实际上远远入不敷出,加之官吏克扣,赶考费巨仍是士子应考一大阻碍。

加之晚清科考时局动荡,考期错乱、考点变更,底层士子赶考负担格外加重。洋夷肆掠,滥传其教,不仅考试被打乱,底层士子还被洋夷蛮横地剥夺应考权利。以晋省为例,“太原府属向在五六月间岁考,顷闻十二月间才考,尚不准在省垣学院开棚,移到徐沟书院作考棚,且不准凡诛洋夷之州县一切生童应试”[2]103。官府虽作出将考点移至他省的妥协,不仅阻碍了科举考试的正常运转,也徒增了底层士子的赶考开销。

即使寒门之士筹得资斧进京赶考,也难挡长途跋涉,途中疾病灾害多发。底层士人往往深居远乡,会试举人需要进京赶考,一路舟车劳顿,正所谓“一路春光对面迎,公车逐日不停征。乘风破浪于今历,半月方才到北京”[2]39。士子常年备考,终日坐学,体质羸弱,长途跋涉时常体力不支。《赴考》一文中有对士子途中疾病突发的真切描写:“抵济宁,舍舟从陆,气益蒸炎,弱不受秽,至东平,渐渐眩顿,见食欲呕矣。宋麟假道临清,临别黯然,将逾梁山,病发市中,自度前途尚远,不堪颓顿……”[5]赶考途中底层士子还需冒难以预料的危险,如有士子赶考需渡江湖,再碰上夏日疾风骤雨,溺水惨剧时有发生,而朝廷仅能给予受难者“训导”头衔以示宽慰。

历经万难抵达京都,寻觅寓所和拜同乡京官也并非易事。凡来京会试举人多寓南城,临近场期才搬入大城,寓贡院左右,名曰小寓。邻近贡院的寓所大多炙手可热,尤其贴上“状元吉寓”喜帖的居所更为吃香。大多底层士子窘于盘缠,所选寓所多不佳,门临街市且受臭虫蚊蝇干扰,极难安寝。而中高层士子往往定居于京都省会,无需长途跋涉赶考,即使赴考也有仆童小心侍奉起居饮食,首选贡院最佳寓所入住。此外,拜同乡京官也为底层士子所恼。来京会试者首要之事当属拜访同乡京官,以获取作为参加举人覆试凭证的京官印结。在拜访各级京官方面,中高层士子本就有着得天独厚的背景和资源优势,无奈底层士子还需来回奔波提厚礼拜访。拜客之俗繁杂,拜官先后次序及拜礼极有讲究,凡新来会试者最烦此俗。士子拜完同乡,整顿寓所,小憩片刻后便需奔赴考场附近书肆购买时务书和“场具”,提前做好应试准备。

3.九天三试应考苦

科举考试的场所被称为“贡院”,贡院占地面积很大,内部由成千上万个如同马厩般的号间组成,号间彼此独立,外部由狭窄逼仄的号筒和甬道相连,应试士子即将在如同监牢的格子间里完成九天三试的闱场生活。

士子入“闱场”前需经历领票卷、响三炮、点名和搜身等一系列严苛繁琐的候考环节。

开考前夕考生须领取卷面履历,并填写投纳至贡院礼部书判处,每人缴纳三十余钱小费,继而领取礼部印票于考试当日入场之用。考试之日晨响三炮,考试以炮声为号,鸡鸣时响头炮即起,响二炮用进场饭,三炮既响进场候考。鸡初鸣,寓所店家呼考生吃饭,名曰“进场饭”。此饭向来丰盛也颇有寓意,比平日要加钱一倍,亦加菜及肉元,鱼菜共八碗,八人一桌。考生食毕相偕进场,等候贡院点名。

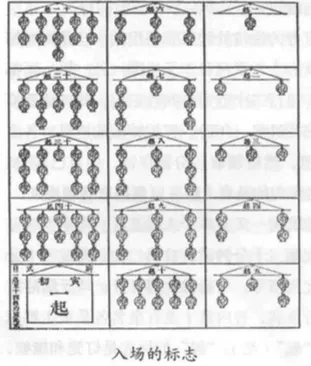

开门炮鸣响礼毕,书判执簿点名。贡院点名自寅时起,在点名处立一高杆,每点完一拨士子便在杆上挂一盏灯,依次递增。待至天亮之后则改“高杆挂灯”为“立一面大旗”,在旗上写明已点至几路几拨(见图1)。一般要侯至次日傍晚时分才点毕,若遇到恶劣天气或紧急情况则又顺延几日,屡有士子负笈站立数日还未开考就已经体力不支。

图1 科举点名入场的标志

清代有个士子沈廷桂写文逗趣点名时的生动情形:“八股立,三场设,秀才集,贡院塞,覆压九千余号,不见天日,行台北构而西折,直登文场。一位主司,各谨关防,头炮警众,三炮开阁,听点传呼,争先捷足各抱考具,铺陈紧缚,挨挨焉,挤挤焉,凳脚篮头,猝不知为何人跌落。”[6]贡院点名,九千士子争相入闱,场面繁杂壮观跃然纸上。

在点名的同时需要按特定程序严格搜身。一般考生的考篮或挑子中都装有考具、食物等,其中还有用来防水防脏的油布卷袋和遮光挡雨的门帘,物品繁杂极易挟带。为此清代专门有针对搜查夹带的明文规定,从士子服饰的用料、款式,到所携带考具的规格、陈列,再到所带食物都有严格要求。比如在对清代士子携带考具方面就有如下条文:“卷袋不许装里,砚台不许过厚,笔管镂空,水注用磁,木炭止许长二寸,蜡台用锡,止许单盘,柱必通心通底……”[7]虽然搜身环节如此繁复严密,但仍有漏网者通过一些鱼目混淆的障眼法把考试秘笈随身带入考场。有些考生直接把经文抄于贴身衬衣上,内容可达70 万余字之甚(见图2)。或将典书子集缩抄摘录藏于笔管、考篮、被褥衣物中,还将夹带之物含于口中,若遇搜检则吞咽腹中,甚至有一整个书肆藏书量的书籍被缩抄成袖珍本带入(见图2),更有帽顶两层鞋靴双屉者,作弊之功力令人咋舌。

图2 作弊袖珍本

点名搜身事毕,继而封门出题,对号入座,开启士子艰苦的闱场生活。

闱中饭菜粗粝且量少。为官者中饱私囊,克扣科考经费,有甚者低价购买劣等食物供给士子。变味猪肉,虫蛀陈米,着实让人难以下咽。还有一些士子连粗粝饭菜也领不上,饥饿时便食用自带的已经变质干硬的包子,解决温饱都成闱中难事。官府虽偶尔会给应考士子发棉衣姜汤御寒,但饮食粗劣、营养缺乏,又需应对庞大的题量,士子常常答卷至三更才和衣而睡,五更起来继续答题,因体弱不支而落第者屡见不鲜。

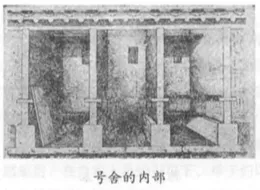

号间环境简陋。号舍由木板简易搭至,一般长4 尺、宽3 尺、高6 尺,空间十分狭小。士子只得白日作文于木板之上,至夜间将上下两层木板合为一处作为床铺,双足无处安放只能置之号外(见图3)。八月乡试正赶上秋日炎热,不仅蚊虫干扰,且号中气味熏人,疾病多发。二月会试恰值乍暖还寒之际,夜间寒风萧瑟难入寝,士子唯有坐以待旦再提笔作文。若遇到雨水天气,考生在缺少门帘遮挡的号间,必须竭力保护好答题纸不被雨水淋湿污损,即使自身浑身湿透也要护好这珍贵的几折本。夜间笔耕不辍,点烛答题尤要谨慎烛油滴落毁坏答纸。虽然只是几折薄纸,但应试士子日夜守护这科举的“生命纸”不可谓不如履薄冰,兢兢业业。应试士子需要在如此密闭幽狭的隔间里待上整整六天,艰辛可想而知。

图3 号舍内部设置

中高层士子往往凭借背景或打点关系在号中受到更多特殊照顾,而底层士子疏于通络只能被分到劣等间。分布在近烟囱、墙角、风口甚至厕所附近的号间,即使有门帘遮挡,亦挡不住躁臭之苦。还有品行下流之士,为图省事大小便皆在号中,殃及周边号舍,邻近士子苦不堪言。号场待遇之殊令人嗟叹。更何况尚有众多中高层士子入国子监肄业后直接授官,他们通过学校取士和阶级优势避开了惨烈的竞争,更无从谈起应考的艰苦。

闱场投机舞弊,苦读士子共愤之。由于科考如此艰辛费力,妄图通过舞弊手段谋取功名的考生亦不在少数。投机士子的作弊花招主要可分为挟带、枪替、换卷三种。挟带主要是考生将有关资料随身携带入考场内,通过如前文所述各种方式在搜身环节逃过监察官员的法眼从而蒙混过关。枪替即为雇人代考,主要出现在富家子弟的童试之中。最为严重的一种作弊方式是龙门掉卷,是指应试者提前贿赂监考官,将考生与枪手安置一处,以便二人考完后试卷互换。科举舞弊往往须耗费巨资,“通关节”“龙门掉卷”的背后其实是雄厚的背景和财力支撑,实乃为天下寒窗苦读志士所共愤之。

入场后第三日放牌出场,士子交卷领签而出。一轮应试结束,考生将所带物品悉数整理,把答卷交于公堂,从考官处领取一根五六尺长,一半染色朱红的竹签。每至交卷人达百生,即开启贡院大门,考生依次凭竹签出场。戌时进行考后夜间“扫场”,待至下半夜考生又须再次候至贡院前听候下一场点名。直至三轮应试结束,艰苦的闱场生活才落下帷幕。

四、心态苦·科考心理活动跌宕

科举心理活动是底层士人科举活动的内化和延伸。古代科举是寒士谋取功名的唯一出路,底层士子心理活动随着应考过程也发生着跌宕起伏的变化,集中体现着底层士子科考心态苦的特点。底层士子心理苦态主要表现为考前焦虑、侯榜忐忑,金榜题名喜极而疯的悲哀,下第举子嗒然若死的无奈。另一方面,由于底层士子和中上层士子在科举及第预期和入仕选择空间方面存在的差异,二者科考心态形成了鲜明对照。

晚清科考时局动荡,废科举呼声甚嚣,科改新令频出,士心惶惶。底层士子苦读数十载,以科举为生业,一旦科考废除则前途尽毁、博禄无望。底层士子一边在科举大厦将倾的恐惧中惶惶度日,一边又沉浮于科考大军中苦读备考。

考前焦虑,侯榜忐忑。应考前夕士子心情焦虑,既盼望一朝中举名扬天下又忧心“三年辛苦磨成鬼”。如《朱峙三日记》中记述:“予与稚松均初次考县试。八时半消夜后,十时寝,辗转不成寐,转钟四时即起。”[3]108底层苦读士子大多以科考为生业,寄功名于科考,“博禄养亲”的科场情结令他们背负着巨大的心理压力,至候榜期间士子更加心怀忐忑,夜不能寐。清末乡试放榜日期大多集中于九月中旬左右,中试者名单以县为单位,按钟表盘顺时针排列。放榜之日,士子悉数聚集于贡院门口,来来回回踱步不安。

金榜题名喜极而疯的悲哀。有金榜题名者,四处焕发“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的中举得意之情。而底层士子从“田舍郎”到“天子堂”的角色转换背后,实则是底层士人把生业系于科举,仕途悬于一线的悲哀。即使一朝中举,他们俨然已成为科举控制下的傀儡。《范进中举》一文通过士子金榜题名后喜极而疯的戏剧性表达,深刻折射出底层士子的悲哀:“自己把两手拍了一下,笑了一声,道:‘噫!好了!我中了!’说着,往后一跤跌倒,牙关咬紧,不省人事……”[8]范进作为底层士子的代表,终其毕生赶赴科场,考试二十多次,年近半百才中秀才,底层士人对科举的疯狂令人唏嘘。

下第举子嗒然若死的无奈。与金榜题名时的得意形成鲜明对照的便是下第举子心的凄哀。朱峙三感叹自己落第光景时写道:“船名江东,予等笑曰:此真无面见江东者也。船上尽是落第考生,相与叹息而已。”[3]120科举落第之苦只有寒窗数十载的底层士子才能感同身受。蒲松龄《聊斋志异》中对士子从参加科考到落第的心理刻画得淋漓尽致,对落榜士子典型的七种形态变化作了精彩的表述。初入闱场,士子挑箱担箧,负重而行筋疲力竭形如乞丐;点名搜身,兵卒叱骂,如待囚犯;对号入座,翘首以待开考,如同嗷嗷待哺之幼虫;三试结束,体力不支步履蹒跚,如笼中脱逃的病鸟;等待放榜之际,坐立不安抓耳挠腮,似拴住双足之猿猴;落榜结局已定,形同死尸,如中毒之苍蝇嗒然若死。“迨望报也,草木皆惊……行坐难安,则似被絮之揉。忽然而飞骑传人,报条无我,此时神色猝变,嗒然若死,则似饵毒之蝇,弄之亦不觉也。”[9]落第士子的无奈,只能化作一声“科名有定,岂在人谋”的凄叹。而时日一长,落第者求功名心切,又重振旗鼓投身下一轮科考,毕生沉浮于科举生涯,此时恰如破壳而出的雏鸟,一切又重头来过。

相比之下,底层士子的科考心态同中高层士子形成了鲜明对照。

一方面,底层士子和中高层士子对中举及第的心理预期不同。底层士子大多背负“博禄养亲”的众望,期以十年寒窗一朝中举改变自己的人生命运,一旦落举则生业尽毁。而中高层士子不尽如此,他们大多无养家之虞,更无须藉以科举摆脱底层社会。中高层士子对科举的热衷更多地出于他们的士人理想,一种对高级儒家知识的探索与渴望,一种与翰林同僚切磋研习的愿景。如果说科举考试对于底层士子来说是“博禄养亲”之生业,那么科举于高级士子而言则更是一种学术理想的追求和自我价值的证明。

另一方面,底层士子和中高层士子的入仕选择空间不同。对于大多数高级士子来说,科举取士并非唯一入仕途径。高级士子还可以通过学校取士的方式,层层升学至国子监肄业后直接为朝廷授官任用。此外,中高层士子凭借身世门第往往还存在顶职入仕和举荐入仕的现象。晚清科考风气不佳,富家子弟捐金买官的现象也屡见不鲜。清廷为赔洋款下令各省捐金以敷缺漏,以致捐官风盛行,“各处捐赔洋款,士多借此捐纳职官,富者以己之捐项,或买人之捐项,以百金买千金,如是者纷纷”[2]102。相较而言,底层士子的处境更为艰难,他们几乎没有入仕选择的余地,只能将仕途系于一线,寄希望于科举谋取功名,一旦科举落第则入仕无望。以此观之,正是由于科举及第预期和入仕选择空间方面的较大差异,使得底层士人的科考压力远甚于中高级士子,二者的科考心态存在明显差异。

五、结语

晚清科考时局动荡,底层士子的科举活动状态呈现出俗态丰、学态颓、考态艰、心态苦四态并举。乡风民俗活动是底层士人科举生活的底色,俗态刻画民俗活动的丰富,生动还原着士子众生百态;书馆求学活动是士人科举活动的基础,学态呈现求学活动的枯乏,书馆师资短缺、教法单一令底层士子颓倦;科举考试活动是科举活动的核心,考态描摹应试活动的辛繁,从备考、赴考、应考三环节体现底层士人考态之艰;科举心理活动是科举活动的内化和延伸,心态聚焦科举心理活动的起伏跌宕,以同情之理解的方式分析放榜士子辛酸百态。与中高层士子相比,底层士子的科举活动特点体现为世俗化倾向、艰难处境和心理差异。晚清底层士人的科举活动状态既表现了底层士子以科举为生业的辛酸无奈,也渗透出了寒门士子在科举动荡时代的呐喊和抗争。