为“北京人”呼风唤雨的学界泰斗艾略特·史密斯爵士

——从杨钟健院士保存的一张周口店历史照片说起

2021-09-13于小波

于小波

在著名地质古生物学家、中国古脊椎动物学奠基人杨钟健院士(1897-1979)遗留的大量照片、日记和书信中,有一张周口店龙骨山的历史照片引人注目(见下图)。照片中,三位参加北京人早期发掘的中外先贤和一位个头高大的西方客人一起,站在鸽子堂的洞口前面。

熟悉北京人发掘历史的朋友们,或许能从中认出著名的古人类学家裴文中(左1)、中国地质调查所所长翁文灏(左2)和协和医学院解剖系系主任步达生(右1)。裴文中(1904-1982)在1929年12月发现了震惊世界的北京人第一个头盖骨。翁文灏(1889-1971)统筹领导周口店的发掘与研究工作。1929年4月,他和步达生一起,建立了新生代研究室,作为系统研究周口店化石材料和相关问题的专门研究机构。步达生(D.Black,1884-1934)是加拿大解剖学家和古人类学家。1927年,他根据周口店发现的牙齿命名了“中国猿人”(Sinanthropus pekinensis, 俗称“北京人”),并对后来发现的北京人头盖骨等化石材料进行研究。

年轻的裴文中和翁文灏所长面对前方,脸上露出骄傲与自信的笑容。略显驼背的步达生笑容可掬,正好侧身面向端庄儒雅的高个客人。这张照片是哪一年拍的呢?照片中的高个客人(右2)又是谁呢?

翁文灏、步达生、裴文中和史密斯爵士在周口店鸽子堂的洞口前。照片为杨钟健院士生前保留,承任葆薏女士同意,在此使用

格拉夫顿·艾略特·史密斯爵士。悉尼大学档案馆提供照片。版权为悉尼大学所有

这张照片摄于1930年9月下旬,其中的高个客人就是曾为周口店“北京人”呼风唤雨的格拉夫顿·艾略特·史密斯爵士(Sir Grafton Elliot Smith,1871-1937)。史密斯是举世闻名的英国解剖学家和人类学家。他既是引导步达生对古人类学产生浓厚兴趣的一代宗师,也是最早肯定中国猿人研究成果的西方学界泰斗。

但是,在有关北京人的故事中,史密斯的名字和容貌却不常出现。史密斯额头宽大,头发在不惑之年即已斑白。或许因为长相略为相似,《恐龙计划》(The Dinosaur Project)一书的作者格雷迪(W.Grady),曾经张冠李戴,错把1929年周口店地质先贤照片中的另外一位高个子,说成“很可能是英国人类学家格拉夫顿·艾略特·史密斯爵士”(见笔者《化石》2021年第一期的文章“轻拂迷雾识先贤”)。

第一位手捧北京人头骨的西方贵客

1871年8月15日,史密斯出生于澳大利亚新南威尔士州的小乡镇格拉夫顿。史密斯24岁获得悉尼大学的医学博士,37岁成为英国皇家学会会员。1934年,62岁的史密斯被授予爵士头衔,以表彰他对科学事业的杰出贡献。1937年1月1日,史密斯逝世于英国肯特郡,享年65岁。

1930年9-10月,在裴文中发现北京人头盖骨的第二年,58岁的史密斯不远万里到中国访问。史密斯到北京时,步达生已经成功地把北京人头盖骨的骨片从坚硬的围岩中逐个剥离并予以复原。史密斯因此成了第一位把修复的北京人头骨捧在手中的西方贵客。史密斯在实验室内日夜工作,仔细观察、对比北京人的各种材料,并亲自去周口店进行长时间的现场考察。

步达生等人用一部老式的摄影机记录了史密斯去周口店的情景。他们乘坐一辆福特T型车,在狭窄的土路上缓缓前行。汽车要不时停下,等候民工清除路上的障碍。在接近龙骨山现场时,几十个民工正挥舞着铁锤和镐头,移除坚硬的石灰岩。民工们把土石碎块装到竹筐里,再用扁担挑起沉重的筐子,踩着脚下不断摇晃的木板,把碎块运到上边的一块平地,由技工等人仔细检视、筛选。发掘场面既熙熙攘攘又井然有序。在堆积如山的碎块中,发掘人员如同大海捞针,不漏过每一个牙齿般大小的化石骨片。发掘人员不畏艰险、极端敬业的精神令史密斯深为感动。

访华结束时,史密斯宣布他完全同意中国猿人的分类位置及其地质年代的地层和古生物证据。在返回英国的途中,史密斯作了横跨美国的旅行。他在芝加哥、纽约、伦敦、曼彻斯特等地向公众演讲,宣传北京人发现和研究的进展、赞扬中外学者携手合作的创举。他还骄傲地展示自己获得的北京人头骨模型,并幽默地把自己的中国之行称为“祖先崇拜”之旅。

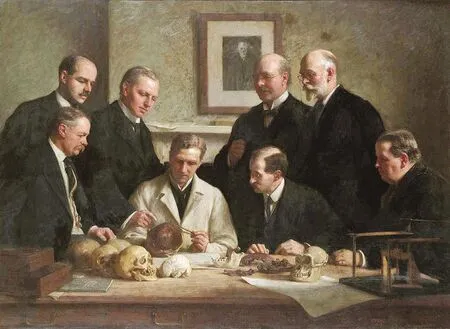

基思、史密斯等人在研究皮尔丹“曙人”化石。油画为约翰·库克于1915年所作。油画照片取自网络,属于公有领域

引导步达生上路的恩师

步达生是1919年到北京协和医学院任教的。1914年,步达生利用6个月的学术休假时间,到曼彻斯特大学的史密斯实验室进修。他原本打算进行神经学方面的研究。但是,当步达生见到史密斯时,史密斯和伦敦皇家外科学院的基思爵士(Sir Arthur Keith,1866-1955)等人类学权威,大多陷入研究皮尔丹“曙人”的兴奋之中。1912年至1915年间,道森(C.Dawson,1864-1916)陆续宣布在英国东萨塞克斯郡的皮尔丹发现了兼具人猿特征的奇特化石。大英博物馆的亚瑟·史密斯·伍德沃德爵士(Sir Arthur Smith Woodward,1886-1944)把化石命名为“曙人”(Eoanthropus),并视其为人猿之间可能的“缺失环节”。一幅极具戏剧性的油画,呈现了基思、史密斯等人研究“曙人”化石的场景(见上图)。伍德沃德(前排左1)坐在身穿白大褂的基思(前排左2)旁边。史密斯(后排左2)站在基思的一侧,用右手指着化石的脑部。在基思的另一侧站着沾沾自喜的道森(后排右2)。

当时不知有诈的基思、史密斯、伍德沃德等人类学权威完全被伪造化石的道森蒙在鼓里。直到1953年,皮尔丹“曙人”化石的这场造假骗局才被揭穿。但是,作为不幸中的万幸,对皮尔丹“曙人”的关注与争论,推动并影响了学术界对中国猿人和爪哇猿人等古人类材料的研究。当步达生看到史密斯研究皮尔丹“曙人”的头骨,看到他制作化石脑颅内模的过程后,步达生的兴趣从神经学转到了古人类学领域。他很快熟悉了史密斯收集的各种标本材料,并学会了制作化石模型的方法。步达生更决定终身投入人类起源的研究。一位英国解剖学家曾说:倘若步达生当时没有受到史密斯的影响,他后来对古人类学的杰出贡献也就无从谈起了。

北京人的终生挚友

从1926年末开始,步达生就时常把周口店发现牙齿和骨片等消息陆续告诉基思和史密斯,并提供复制的模型让他们对比研究。1928年,步达生还亲赴美国、英国等地,与基思和史密斯等人讨论中国猿人的分类地位。史密斯根据自己的观察,率先肯定了步达生基于牙齿建立的中国猿人这个新属。1929年5月,步达生到爪哇参加第四届太平洋科学会议。他在会上见到史密斯,并宣读了有关北京人以及周口店新材料的论文。步达生写道:“由于史密斯的热切支持,我在这里被众人接受的程度,发生了天翻地覆的变化。”

1930年9月,《科学美国人》杂志发表史密斯“再谈北京人”一文。史密斯用步达生提供的北京人头骨照片,并配上亲手绘制的轮廓图,与爪哇猿人和“曙人”进行对比,说明北京人所占的进化位置。史密斯说,北京人是整个古人类学史上最令人震撼、最有意义的发现。史密斯还提到,德日进和杨钟健对周口店地层和伴生动物群的研究,为北京人的地质年代提供了扎实的证据。德日进(P.Teilhard de Chardin,1881-1955)是法国地质古生物学家,当时担任新生代研究室的顾问。杨钟健是新生代研究室的副主任,负责指挥周口店的实际工作。1931年9月,史密斯又在美国《科学月刊》撰文说,过去3年来在北京进行的工作,让人类古生物学研究进入一个新时代。他特意提到,研究周口店脊椎动物化石的重担,大多是由中国学者杨钟健承担的。

1932年初,史密斯因为严重的脑溢血而使行动受阻,但这并未影响他对北京人的关注与支持。事实上,多年来一直担任洛克菲勒基金会顾问的史密斯,为步达生和新生代研究室历次申请洛克菲勒基金会的资助,都起到重大的推动作用。在史密斯于1937年逝世后,正在法国的裴文中在《自然》杂志撰文说:“前些时候,史密斯爵士从我给他的信中得知,我们又向洛克菲勒基金会提出了申请,以期再次获得3年的资助。他立即提笔写信表示支持,阐述在中国继续进行早期人类研究工作的重要性。就在史密斯逝世之前的一个月,《泰晤士报》刊登了他这封在病床上写就的呼吁信。这对新生代研究室能在1937年成功获得资助,无疑产生了重大影响。”裴文中最后说:倘若没有史密斯爵士如此具有权威性的支持,我们的工作或许不会被传播得如此广泛、如此深入人心。在我们为取得的成就感到欣喜之际,我们为失去史密斯爵士这样一位精力过人的代言人、这样一个强大有力的后盾、这样一位慈爱可亲的挚友,感到悲痛。

勇于探索创新的楷模

史密斯爵士一生走过的探索与创新之路,值得后人深思铭记。史密斯思维敏捷、行文流畅。人们既为他明显的个性与热情所感染,又为他敏锐的观察与执着而心生敬意。

史密斯最早对科学发生兴趣,是因为他在10岁时翻阅了父亲带回家的一本生理学小册子。史密斯的父亲是有英格兰和威尔士血统的澳洲移民,在格拉夫顿的一所学校任校长。11岁时,史密斯全家搬到悉尼。14岁上中学时,史密斯曾利用晚上的时间旁听悉尼大学斯图尔特教授(A.Stuart,1856-1920)讲述的生理学课程。他了解到人脑脑回具有复杂的结构和神奇的功能,他还了解到很多脑回因为功能不详而尚未命名。人脑结构和功能的奥妙,在少年史密斯的心中掀起阵阵好奇。

史密斯于1892年获得悉尼大学的医学学士学位。1894年,24岁的史密斯又获得悉尼大学的医学博士。他的论文研究了鸭嘴兽等非胎盘哺乳动物的大脑解剖和组织学构造。史密斯的获奖论文,还为他赢得奖学金,足以支付他赴英国剑桥学习的旅费。此时,年轻的史密斯对原始哺乳动物脑部与嗅觉的进化研究,已经闻名欧洲。在剑桥大学期间,史密斯向自己的教授死磨硬泡,最终成功地买了一台“罗克”型切片机。从此,史密斯破天荒地在生理系开始了脑切片的工作,成为使用切片机研究人脑组织学样品的第一位学者。

1900年,28岁的史密斯前往开罗,成为埃及政府医学院的第一任解剖系系主任。在开罗期间,当时的英国殖民政府决定改建尼罗河上的阿斯旺大坝。这就需要抢在大坝邻近地段被水淹没之前,调查并迁移大批古埃及墓穴。史密斯作为特约解剖学顾问,检验了不下6千具的墓葬和木乃伊尸骨。他和助手记录尸骨的解剖学特征和测量数据,并对一些保存完好的尸体进行病理学观察,从而发现了痛风、风湿性关节炎和盲肠炎造成的粘连等数千年前发生的古老疾病。史密斯的工作,还揭示了古埃及墓葬的文化习俗和制作木乃伊的技术过程。出于对古埃及文化习俗的尊重,一些古埃及王朝显赫人物的木乃伊不能开封。因此,史密斯又成为率先用X-光机检验木乃伊的第一位学者。

1909年,史密斯返回英国,成为曼彻斯特大学的解剖系系主任。在洛克菲勒基金会的支持下,史密斯掀开了解剖学教学革命的序幕。他从课程中剔除了枯燥的描述细节,腾出更多的时间教学生用X-光成像对活体功能进行研究。他的解剖学教学理念,比当时英国解剖学界的整体状况超前了大约25年。1919年,史密斯又成为伦敦大学学院的解剖系系主任。他再次用洛克菲勒基金会的慷慨资助,把这个系建成英国最现代化的解剖学机构。在十多年的时间内,史密斯系统地将组织学、胚胎学、神经学和放射解剖学等务实课程引入教学,同时也引入了体质人类学和一些文化人类学的内容。史密斯可谓桃李遍天下。到1938年(即史密斯逝世的一年以后),他已经有多达20位的学生在世界各地担任解剖系系主任的工作。

史密斯一生发表了将近400篇的著作和文章,涵盖的领域从原始哺乳动物的生态、行为,到神经学,再到体质人类学和文化人类学。史密斯的一些观点,无疑带有明显的时代烙印。特别是他关于“文化扩散”的观点,被认为缺乏证据,受到多数考古学家和行为学家的一致反对。但是,学界泰斗在学术观点上的局限和偏失,并不影响他们对科学整体贡献的夺目光彩。在史密斯爵士诞辰150周年前夕,笔者谨以此文缅怀为北京人呼风唤雨、对中国古人类学事业鼎力相助的艾略特·史密斯爵士。

史密斯爵士拍摄的古埃及木乃伊,颈部戴着保佑亡者的护身符。悉尼大学周泽荣博物馆尼克尔森馆藏部提供照片。版权为悉尼大学所有