巨犀(Paraceratherium)的故事

2021-09-13卢小康

卢小康

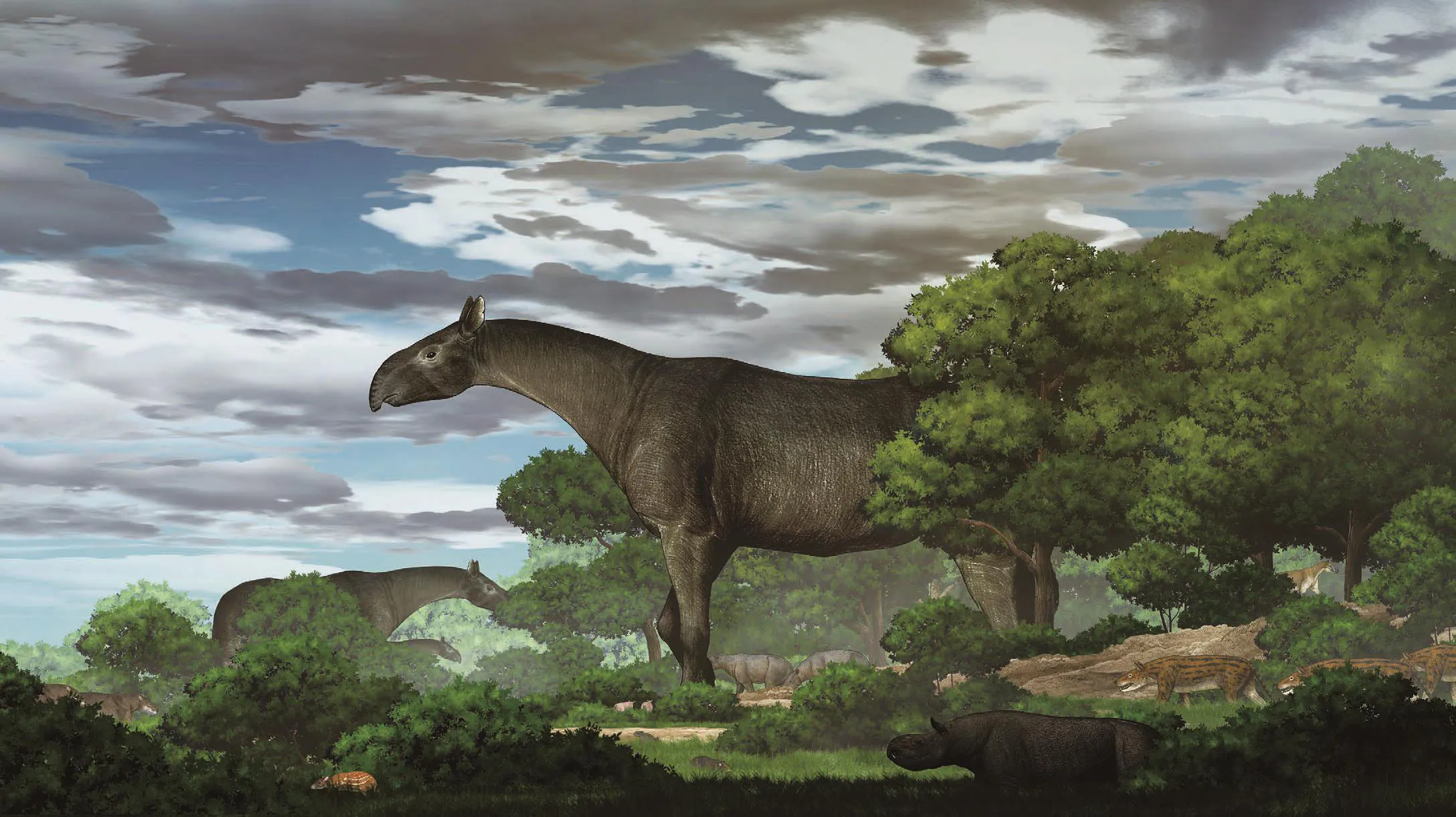

巨犀Paraceratherium linxiaense复原图,陈瑜绘

2021年6月17日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所邓涛团队主导的、由美国哈佛大学和甘肃和政古动物化石博物馆等多家单位参与完成的研究成果“An Oligocene giant rhino provides insights intoParaceratheriumevolution”在Nature子刊在线发表。研究人员根据从甘肃临夏盆地发现的巨犀新材料建立了巨犀属的新种临夏巨犀,扩大了该种的地史分布,并构建了整个巨犀科的系统发育树,讨论了巨犀属Paraceratherium的演化迁徙路线可能斜跨青藏高原从其东北缘到西南缘,当时高原的海拔在2000米以下。

哺乳动物是当今世界的主宰,在地球上谱写着它们生命的华章。藉由我们新研究完成之际,和诸位说说这次研究的主角——陆地上已知最大的哺乳动物——巨犀Paraceratherium的故事,看看它曲折的发现之旅和复杂的演化迁徙历史。

巨犀属属名的变迁

19世纪上半叶,欧洲的古生物学者开始留意并收集产自东方的化石。大约半个世纪之后的1907-1908年间,他们第一次见到了一些零散的、尺寸较大的牙齿。遗憾的是,可能由于磨蚀较深的缘故,这些颊齿被误认为是猪形亚目。从1911年开始,研究者在巴基斯坦、哈萨克斯坦及蒙古高原南缘地区注意到并进一步有目的地发掘了更多的化石材料,包含头骨、下颌和一些肢骨。神秘的远古巨兽逐渐出现在研究者视野中。

“巨犀”是对这一犀牛类群的通俗叫法,并不是对某一个拉丁属名或种名的直接翻译。

1913年,英国古生物学家库珀(Clive Forster-Cooper)以发现地为命名依据,根据一些产自巴基斯坦俾路支斯坦地区的巨大的头后骨骼建立了新属Baluchitherium,被称为俾路支犀,首次正式揭示了巨型犀牛类群的存在。随后1922-1930年间,美国探险家安德鲁斯(Roy C.Andrews)等人联合组织的第三中亚考察团在蒙古高原发现了大量巨犀的骨骼,美国古生物学家奥斯朋(Henry F.Osborn)1923年根据部分材料建立了俾路支犀葛氏种Baluchitherium grangeri。“巨犀属”这一名字对应的拉丁名曾是Indricotherium,由前苏联古生物学家鲍里夏克(Aleksei A.Borissiak)根据产自哈萨克斯坦的材料在1915年建立,包括下颌、颊齿和头后骨骼,下颌和颊齿比较破碎。

但是,文献中现在说的“巨犀属”用的是另一个拉丁名Paraceratherium。该属由库珀在1911年修订和描述产自巴基斯坦俾路支斯坦的化石时建立,当时认为这是一类无角的且门齿比较特别的犀牛,但归入该属的下颌和牙齿是属于巨犀类群的。

美国的中亚考察团在我国内蒙地区发现巨犀化石,图片引自Andrews(1932)

由于化石记录存在不完整的特点,上述研究多是根据有限的材料,存在诸多疑问。俄罗斯古生物学家格罗莫娃教授(Vera Gromova)和我国学者邱占祥院士后来在各自的专著中理清了这些问题,认为这3个拉丁文属名代表的类群其实形态相同,而Baluchitherium和Indricotherium是作为晚出的同名属。现在,“巨犀属”对应的拉丁名为Paraceratherium。

科学研究的过程是曲折和复杂的,生物演化的路径亦是如此。在Paraceratherium命名的半个世纪之后,周明镇和邱占祥两位院士在1964年报道了该属的祖先类群,标本是产自内蒙古乌拉乌苏地区的骨架。这个标本的头骨和牙齿形态与已知的大巨犀类群相近,体型已经与现生长颈鹿接近。可见,巨犀家族的体型增大并不是须臾间完成的,在家族的演化历史中经历了漫长过程。包括Paraceratherium在内的大型巨犀,其体重可达24吨,肩高5米,头可伸达7米高。

临夏盆地东乡县新的巨犀化石

何其幸焉,又过了半个世纪,我们也在临夏盆地的晚渐新世地层遇到了巨犀的化石。

临夏盆地位于青藏高原东缘偏北,具有亚洲乃至全球都首屈一指的哺乳动物化石群,和政羊、披毛犀、铲齿象等等明星动物家喻户晓。当地政府修建了“和政古动物化石博物馆”,展陈了从附近方圆百公里采集的化石。根据时代不同从早到晚将此地的动物群分为古近纪巨犀动物群、中中新世铲齿象动物群、晚中新世三趾马动物群和第四纪真马动物群,这些灭绝的动物集体“复活”,诉说着几千万年以来远古兽类浩浩荡荡、引人入胜的故事。

临夏州和政县古动物化石博物馆全貌

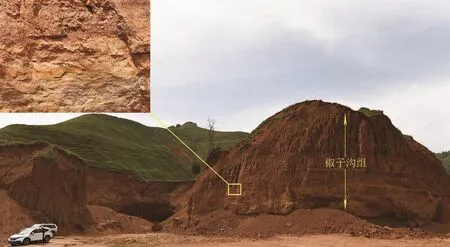

临夏州东乡县王家川的椒子沟组化石层

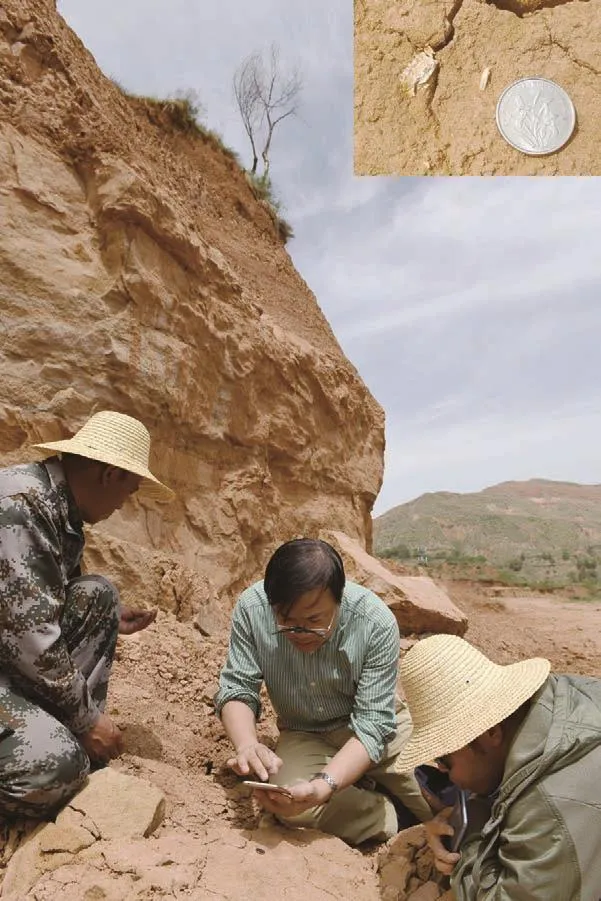

新巨犀化石发现于东乡县的红色和棕黄色砂岩层中。王世骐研究员和当地和政古动物化石博物馆的工作人员不辞劳苦多次考察,对此次发现化石的王家川附近的砂岩层进行了详细调查。2019年5月17日,在和政博物馆陈善勤老师的陪同下,我们一行人考察了原产地。此处产巨犀的砂岩层出露广泛,至少方圆两公里的沟谷间都有该岩层分布,其上是因植被覆盖而未完全暴露的早中新世上庄组。

同时,我们在山坡上脱离下来的岩块表面发现了一个啮齿动物的上颌,齿列保存完好,真是意外的惊喜。如果从此处的沟谷间向东北方向远眺,可见附近山坡上更高处出露的红色上庄组和中中新世东乡组斑马状条纹层,再次印证了此处的地层层序关系,化石层为晚渐新世椒子沟组无疑。

临夏州东乡县王家川的椒子沟组脱落岩块上的小哺乳动物上颌

巨犀Paraceratherium linxiaense头骨和下颌素描图,陈瑜绘

巨犀属Paraceratherium在青藏高原周边的演化迁徙

新发现的Paraceratherium化石有保存完整且相连的头骨、下颌和环椎。头骨长将近1.2米,与产自新疆的美丽种P.lepidum大小接近。最难能可贵的是新材料保存了上门齿,齿冠较短,向下弯曲但是没有达到颊齿的咬合面。从美丽种已经退化的下门齿可以断定,该属的上下门齿并不相互接触,采食功能相当特化。

作为一个已知地史分布最广的巨犀类群,除了新发现的化石之外,Paraceratherium有3个种产于我国西北地区,分别是新疆的美丽种P.lepidum、内蒙的葛氏种P.grangeri和甘肃兰州的黄河种P.huangheense。另有1个亚洲种P.asiaticum产于哈萨克斯坦,1个布格蒂种P.bugtiense产于巴基斯坦。总体而言,前4个种散布于青藏高原的北缘,仅布格蒂种位于高原南缘。此外,在巴基斯坦继续向西的高加索、安纳托利亚和巴尔干等地区,也零星报道了该属的未定种化石,指示该属具有较强的迁徙能力。

临夏州东乡县王家川附近山坡上的东乡组斑马状条纹层

巨犀Paraceratherium linxiaense的分布和迁徙图(根据©Deep Time Maps™ 2020改编)

借着描述新材料的机会,我们用分支分析的方法重建了Paraceratherium的系统发育关系,结果显示,葛氏种P.grangeri是属内最原始的一个种,美丽种P.lepidum和临夏种P.linxiaense组成的分支与产于巴基斯坦的布格蒂种P.bugtiense形成姊妹群关系。这意味着,Paraceratherium在青藏高原的周缘存在着从早渐新世到晚渐新世的往复迁徙事件。

可行的迁徙路线并不多,因为中生代时期古特提斯洋受构造运动影响走向消亡,并转变为新特提斯洋。根据沉积岩性及大量海相的有孔虫和介形虫化石记录,塔里木盆地在古近纪到早新近纪的相当长时期内处于新特提斯洋的控制下。显然,相当于现今塔里木盆地和青藏高原西缘的区域是无法迁徙通行的。另外,高原的东南缘,即我国南方和东南亚地区古近纪地层较少,仅有的几个地点以沼泽相沉积为主,也不适宜巨犀这类动物通行。留下最为可行的、也是唯一的路线就是,从高原东北缘到西南缘的斜行跨越。这也意味着,高原的海拔与现在比起来相当低,处于隆升的早期阶段,可能在2000米以下。

青藏高原的隆升同巨犀的演化一样迷人,它的发育是新生代最为重大的地质事件,其阶段性的隆升过程极大地影响了生活在高原上及高原周边生物的演化历史。随着第二次青藏科考的进行,我们期待着那里有巨犀,有更多的高原故事等着我们去发现、去述说。