基于Supply-Hub的智能制造企业库存管理

2021-09-13陈勇于斌李琰芬

陈勇 于斌 李琰芬

[摘要]以产业集群为背景,在传统供应链体系中加入Supply-hub作为核心制造商的主要供货点,以信息共享平台为辅助,搭建了供应链结构模型,并对此结构下的主要运作模式进行了分析,总结了供应链中的横向、纵向、双向协同的模式。以此供应链体系为对象,建立了包括供应商库存成本、集配中心库存成本、制造商库存成本、制造商缺货成本、制造商协同补货成本和制造商协同收益等六个方面的成本模型,以测算供应链体系的整体成本情况。

[关键词]智能制造企业;Supply-hub;库存管理;供应链体系

[中图分类号]F253[文献标识码]A[文章编号]1005-152X(2021)12-0084-06

Inventory Management of Intelligent Manufacturers Based on Supply-Hub

CHEN Yong,YU Bin,LI Yanfen

(Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology,Changzhou 213164,China)

Abstract:In the context of industrial clusters,we added supply-hub into the traditional supply chain system as the main supply center of core manufacturers,and built the supply chain structure model with the aid of an information sharing platform. Then,we analyzed its main operation mode of this structure and summarized the lateral,vertical and two-way coordination modes in the supply chain. Based on this supply chain system,we set up a cost model which considers supplier inventory cost,distribution center inventory cost,manufacturer inventory cost,manufacturer out- of- stock cost,manufacturer collaborative replenishment cost,and manufacturer collaborative benefit,which could be used to measure the overall cost of the supply chain system.

Keywords:intelligent manufacturer;supply-hub;inventory management;supply chain system

0引言

中国于2015年提出“中国制造2025”战略,将智能制造作为主攻方向,对制造业提出推进信息化与工业化深度结合、积极发展服务型制造和生产性服务业等九大任务。这一战略推动了我国制造业的智能化升级,智能制造(Intelligent Manufacturing)成为我国制造业的主要升级方向。智能制造贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能,包含智能装备和智能生产系统。供应链物流是智能生产系统的关键要素。为了更好地保障我国制造业升级,2020年国家发展改革委会同工业和信息化部、公安部、财政部等13个部门联合印发了《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》(发改经贸〔2020〕1315号),提出了促进物流业制造业融合创新、提高物流业制造业融合水平、優化融合发展的政策环境等十六条政策措施。两业融合是“中国制造2025”战略的一项重要保障措施,也对以物流业为代表的现代服务业提出了更高的要求。对于智能制造企业来说,物流服务范围很广,但是最突出的就是库存管理,所以在全新的时代背景下,对库存管理进行研究很有必要。

1供应链的库存管理

1.1供应链库存的新挑战

随着经济的发展,越来越多的企业已经认识到供应链的价值。在认知层面,我国已经完成了企业传统管理模式向供应链管理模式的转变,但是在实施层面,供应商、生产商、销售商都有各自的管理模式,特别是在库存管理方面。供应链中各个环节的库存管理都会直接影响到供应链协同管理的质量。若需要快速满足客户需求就需要提高库存,而为了降低企业运营成本又需要适当降低库存,所以说,库存管理受利益、矛盾等相互冲突的影响,是企业实际经营过程中一项非常复杂的管理技术。

库存是供应链管理的主要对象,也是保证供应链顺利运转的重要环节,库存管理水平更是供应链管理水平的评价标准之一。库存是协调供应链各个节点企业之间生产规模、生产进度的主要手段,也是各个企业防止缺货、避免或者降低缺货损失的主要方式。但是,随着市场环境的快速变化,市场需求的不可控性越来越强,企业的预测难度越来越大,库存在这方面的作用正在下降,导致原来的库存控制模式已经无法在当前供应链体系中得到相应的经济补偿。

1.2智能制造的新要求

智能制造主要实现了制造装备的自动化、制造系统的数字化和制造决策的智能化,这中间涉及了现代传感技术、网络技术、自动化技术和智能技术等先进技术的应用,使制造业物理系统与信息系统协同一致,最终实现最低成本的柔性制造。

智能制造不仅仅是制造领域的换代升级,也是智能物流体系的迭代发展,只有基于数字化管理的智能物流体系才能很好地对接智能制造,真正实现智能化的供应链体系,提高整体的作业效率。智能物流体系的发展水平取决于物流与科技的深度融合程度,取决于对智能物流体系的认知程度。这并不是靠引进先进的物流设备和技术就能够实现,物流体系还必须与智能制造企业的生产工艺相匹配,如供应节奏与生产节拍相匹配、物流器具与物料尺寸相匹配等。

所以,供应链体系中库存管理的纵向协同虽然很大程度上降低了总体库存水平,但是纵向协同的经济效益正在下降。而智能制造的发展也对生产企业物料供应的配套性提出了越来越高的要求,单层的纵向协同无法满足这一需要,这就要求一个更大范围的、纵向横向都能实现协同效应的供应链模式来达成两业融合的目标。

2Supply-Hub供应链模型

Supply-Hub指通常位于制造企业附近,对供应商提供的产品进行仓储、配送、管理并实现信息共享的集配机构,是一些行业特别是电子装配、汽车加工行业实现降低成本、快速响应、准时制配送的供应链物流协同管理战略模式。

2.1模型架构

一般的供应链基本模式如图1所示。制造商1和制造商2分别以本企业为核心,搭建了由供应商和客户构成的供应链体系。这类供应链模式在纵向协同上发挥了很好的作用,也是目前主流的供应链模式。但是由于不同供应商供应的产品品种不同,供货能力不同,而每个供应商与制造商之间也各自遵循最优的供货模式,各供货商的到货时间和到货量很难按照制造企业的生产节拍完全契合。比如供应商1向制造商1供货时考虑运输成本和仓储成本的最合理分担选择了少批次的整车供应,而供应商2向制造商1供货时由于产能限制选择的是多批次的零散供应,最终结果必然导致制造企业的库存成本增加,缺货风险增加。当柔性制造、个性化产品需求、多变的市场环境等内外部要素同时出现时,这个问题会更加明显。

21世纪后的市场环境中,企业之间的竞争从传统的企业竞争发展到了现在的以相应企业为核心的供应链之间的竞争,但是这些竞争企业之间又存在着一定程度上的合作关系,已经让越来越多的企业选择抱团取暖,产业集群和专业镇已经得到了广泛的发展,在一定空间范围内同时出现多个核心企业主导的供应链体系。此外,在全球化日益推进的今天,全球产业链及其辅助体系在全球空间范围内进行资源配置,使得复杂产品的原料供应更为分散,供应商在地理位置上分布较广。基于上述背景,在供应链中加入Supply-hub,并且以智慧化数字化为前提,搭建高效的信息平台,重新构建供应链体系,在实现纵向协同的基础上,进一步追求横向协同,主要包括两个方面的横向协同,一是不同供应商之间的横向协同;二是不同核心制造企业的横向协同,具体如图2所示。

2.2运行模式

Supply-hub供应链的运行是以客户需求为基础,拉动整个供应链的运作,在整个过程中既要保证纵向供应的协同,保证准时交货,又要保证横向供应的协同,避免库存浪费,最后通过纵横协同降低供应链成本,具体运行模式如图3所示。

2.2.1单一供应链的纵向协同。供应链由客户订单拉动,制造商根据客户订单的具体要求制订具体的生产计划以保证准时交货。制造商根据订单产品的BOM数据,以MPS为基础,制订MRP计划并发送给Supply-hub。集配中心根据企业的MRP计划,将零部件进行整合,针对制造商的生产工位,实施JIT齐套配送,保证制造商生产计划的严格执行。Supply- hub根据MRP计划和仓库货物的库存数据,向各个供应商发布需求信息。供应商以需求信息为基础,再与其他不同品项的供应商进行协同,以确定自身的生产和交付计划,最终实现各个供应商的协同交付。整个过程通过信息共享平台来实现数据交互,对客户订单进行快速响应。

2.2.2供应商之间的横向协同。在供应链体系中,供应商的数量是最多的,有的距离近,有的距离远,有的供应原料,有的供应零部件,这就导致他们的订单响应时间各不相同。通过信息共享平台,距离近的供应商能够知道距离远的供应商的送货到货时间,从而确定自身的送货到货时间。简单的原料供应商能够知道零部件供应商的送货到货时间,从而确定自身的生产和送货时间。另外,各个供应商也能获取产品的BOM数据,明确各种产品在目标产品中的比例情况,从而确保数量准确。最终从时间上、数量上实现协同供货,最大程度降低Supply-hub的库存压力,降低供应链的整体成本。

2.2.3制造商之间的横向协同。得益于产业集群,在一定区域内会有多个同类型的核心制造企业,这些企业接收的订单不同,生产和交付的时间也会存在差异,Supply-hub进行JIT配送的任务也会不同。在制造商1所需的原料不足时,可以将制造商2的同种原料销售给制造商1,以满足制造商JIT配送的需要。制造商之间同种原料的协同使用,将会提高企业响应紧急订单的能力,应对市场需求的快速变化,也能降低供应链的整体成本。

2.2.4Supply-hub 的双向协同。Supply-hub在整个供应链中起到至关重要的作用。首先它是集配中心,具有储存、保管、配送的基本物流职能,通过JIT齐套配送的方式保证核心制造商的生产计划有效执行,并大大降低制造商的原料库存和在制品库存。其次它也是信息平台,制造数据与供应数据都集中在Supply-hub。供货商的供货物流数据、制造商的生产进度数据和集配中心的仓储动态数據都通过信息平台在Supply-hub进行汇总处理,以确定何时配送、何时接收货物、如何存放货物等。同时各个供应商之间和制造商之间的横向协同也需要通过信息平台来交流信息,以帮助企业进行生产决策。

3Supply-hub供应链库存管理模型

在供应链系统进行库存管理时,最基本的方式就是通过成本进行库存管理,目标就是要使供应链总成本最低。在Supply-hub供应链中,暂时不考虑客户的成本,主要通过控制供应商、Supply-hub和制造商的成本来进行成本控制。

3.1库存管理变量设计

基于上述的Supply-hub供应链模型,以供应商、Supply-hub和制造商的补货成本、库存持有成本为主,制造商在处理紧急客户订单时,可以向其他制造商进行相关原料的订货,由Supply-hub负责进行配送。为了简化模型,说明原理,先进行基本假设。

3.1.1基本假设

(1)各个制造商的原材料具有通用性,每次紧急订单需要协同订货时,只能向一个制造商进行一种原料的协同订货,协同企业不会出现缺货现象。

(2)各制造商的生产过程是连续的,零部件齐套情况下生产持续进行。

(3)每个供应商只供应一种原材料,每个制造商只生产一种产品。

(4)制造商的产品的BOM比率都是1:1。

(5)制造商缺货时总有其他制造商能够提供所缺原材料。

(6)制造商每次缺货都因为缺少1种原材料。

(7)各条供应链内部采用统一的配送频次。

3.1.2符号定义。供应商为S,Supply-hub为H,制造商为M,补货成本F,持有库存成本H,送货频次K,年需求总量D,具体符号如下:

i表示零部件,i=1,2,…,m,Si表示供应链零部件i的供应商,m表示零部件总数量,也是供应商总数量;

Mj表示制造商j,j=1,2,…,n,n表示制造商数量;

Dij表示制造商j对零部件i的年需求量;

Tj表示制造商j的补货周期;

FM,j表示制造商j的固定补货成本,包括补货成本和配送成本;

Fh表示Supply-hub的固定补货成本,包括补货成本和配送成本;

Fs,j表示供应商S,的固定补货成本,包括补货成本和配送成本;

Kh,j表示Supply-hub向制造商j的配送频次;

Ki,h表示供应商Si向Supply-hub的配送频次;

HM,ij表示零部件i在制造商j的单位库存持有成本;

Hh,i表示零部件i在Supply-hub的单位库存持有成本;

Hs,j表示零部件i在供應商Si的单位库存持有成本;

BOij表示制造商j的缺货零部件i的数量;

cP,j表示制造商j的单个产品缺货惩罚成本;

fE,ij表示制造商j协同补货零部件i的补货成本;

rE,ij表示制造商j协同补货零部件i的协同收益。

3.2库存管理控制模型

在传统成本控制的基础上,结合制造商横向协同带来的新变化,增加考虑了协同补货成本和协同收益,具体成本模型如下:

C=CS+Ch+CM+CP+FE-RE

即:供应链运作总成本=供应商库存成本+集配中心库存成本+制造商库存成本+制造商缺货成本+制造商协同补货成本-制造商协同收益

单个供应商的成本公式为:

(1)m个供应商的总成本为:

(2)集配中心库存成本为:

集配中心的最优配送频次为:

(3)制造商库存成本为:

n个制造商的总成本为:

最优补货周期为:

(4)制造商缺货成本如下:

单个制造商缺货成本为:

n个制造商的总缺货成本为:

(5)制造商协同补货成本如下:

单个制造协同补货成本为:

n个制造商的总协同补货成本为:

(6)制造商协同收益如下:

单个制造协同补货成本为:

n个制造商的总协同补货成本为:

汇总计算供应链总体运作成本为:

通过核算Supply-hub供应链体系的总成本,打破单一供应链的限制,以产业集群为对象,估算集群范围的总体成本,最终以降低总成本为目标,提高产业集群的经济效果,促进相关企业的发展。

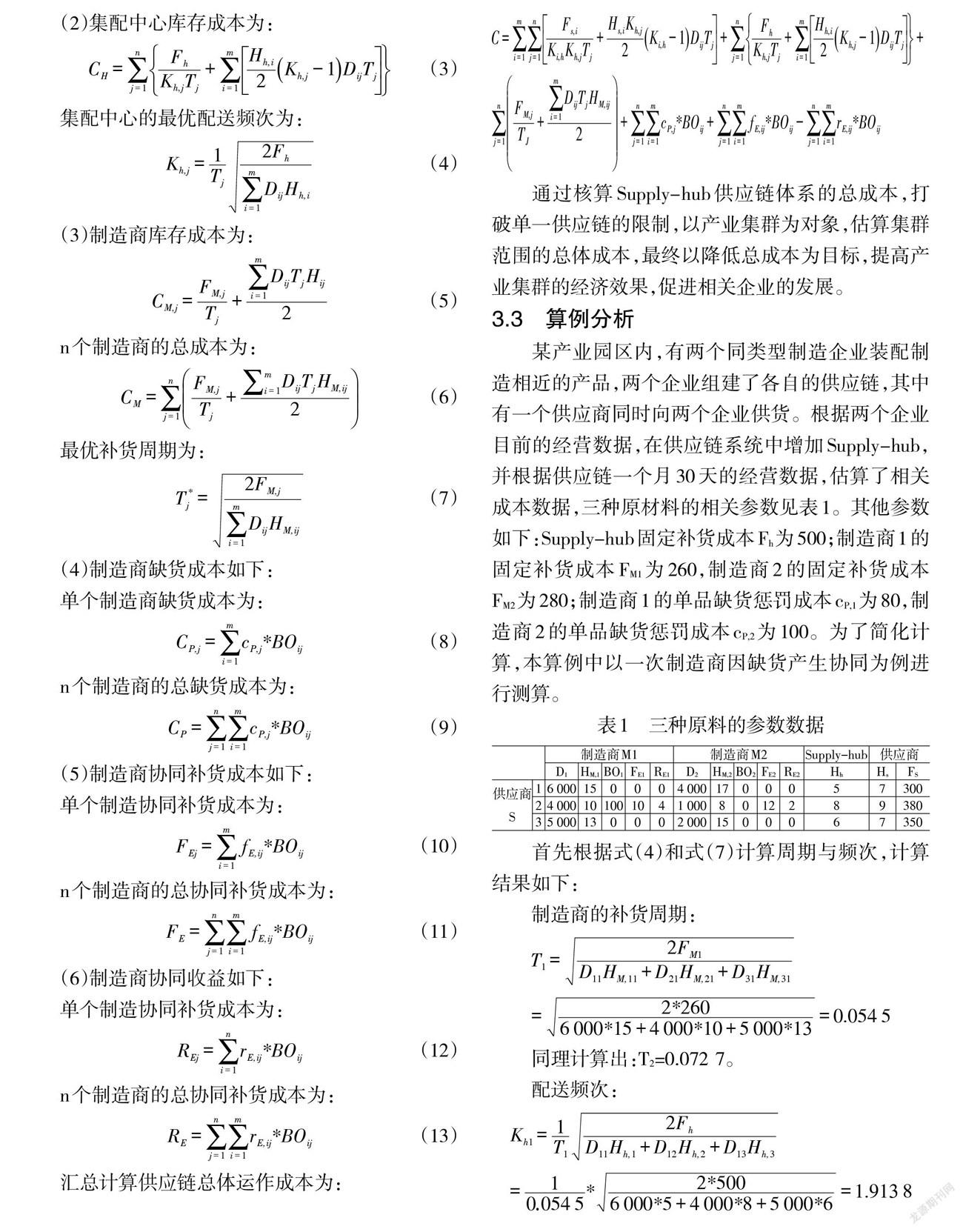

3.3算例分析

某产业园区内,有两个同类型制造企业装配制造相近的产品,两个企业组建了各自的供应链,其中有一个供应商同时向两个企业供货。根据两个企业目前的经营数据,在供应链系统中增加Supply-hub,并根据供应链一个月30天的经营数据,估算了相关成本数据,三种原材料的相关参数见表1。其他参数如下:Supply-hub固定补货成本Fh为500;制造商1的固定补货成本FM1为260,制造商2的固定补货成本FM2为280;制造商1的单品缺货惩罚成本cP,1为80,制造商2的单品缺货惩罚成本cP,2为100。为了简化计算,本算例中以一次制造商因缺货产生协同为例进行测算。

首先根据式(4)和式(7)计算周期与频次,计算结果如下:

制造商的补货周期:

同理计算出:T2=0.072 7。

配送频次:

同理计算出:Kh2=2.174 7

成本测算:C=CS+CH+CM+CP+FE-RE

制造商成本:

代入数据:

同理分别计算出CS=10 254.58,CH=11 955.22,CP=8 000,FE=1 200,RE=200。

供应链总成本C=10 255+11 955+17 789+8 000+ 1 200-200=48 999。

对比优化前两条供应链的成本数据,见表2。

对比发现,通过Supply-hub的协同有效降低了供应链总成本,供应商成本降低了65.75%,制造商成本降低了65.06%,但是由于增加了Supply-hub環节,部分成本也上升了,最终总成本降低了39.40%,供应链的双向协同效应产生了不错的效果。

4结语

以产业集群为背景,以Supply-hub为纽带,以信息共享平台为依托,构建多核心的供应链体系,通过双向协同来优化供应链的库存管理水平和供应保障水平,围绕核心制造企业实施JIT生产。客户、制造商、Supply-hub、供应商等供应链角色通过信息共享平台,高效实现信息传递,快速响应供应链中的需求,实现快速响应的敏捷制造。

[参考文献]

[1]王芳.基于供应链协同的铁路运营物资采购管理研究[D].北京:北京邮电大学,2020.

[2]汪义军,欧晓明.生鲜农产品电商供应链协同模型的构建[J].财会月刊,2019(23):153-157.

[3]陈建华,何真云,吴姝.基于Supply-hub的多供应商横向协同补货决策模型[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2019,41(4):427-431.

[4]刘翼.消费电子产品装配式供应链协同补货研究[D].北京:北京交通大学,2019.

[5]刘惠萍,赵影,程珂昕.企业横向协同减排联盟投资策略选择博弈分析[J].会计之友,2019(10):97-101.

[6]何真云.基于Supply-hub的ATO供应链二维协同决策研究[D].武汉:武汉理工大学,2019.

[7]马明伟.DH汽车公司整车多式联运网络优化研究[D].武汉:华中科技大学,2018.

[8]汪义军,卢友东.生鲜农产品电商供应链协同管理策略研究[J].经济研究导刊,2018(29):66-68.

[9]李莉.基于Supply-hub的物流服务供应链供应商动态优化选择研究[D].武汉:武汉理工大学,2018.

[10]崔学兴.基于Supply-Hub的供应物流的协同配送研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2017.