借助模型 让深度学习在课堂自发而生

2021-09-10谢文锋周章松

谢文锋 周章松

摘 要:深度学习的教学理念逐渐得到众多教师的关注。如何让深度学习在小学数学课堂上真正发生呢?本文从模型思想的角度出发,着重阐述借助模型帮助学生克服学习障碍,让深度学习在课堂自发而生。

关键词:模型;深度学习;小学数学

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:2095-9192(2021)01-0016-02

引 言

“倍的认识”是小学三年级一节概念课。由于学生在日常生活中很少遇到关于“倍”的实际问题,加之它是由加法结构向乘法结构的转折点,思维存在跳跃性,学生在认识上存在障碍。笔者有幸在“新课堂·新教师”海峡两岸基础教育交流研讨中,聆听林喜融老师执教“倍的认识”一课。林老师的这节课立足数形,始终让学生在各种模型中进行观察、思考,借助比较,加之运用正面导向语言,让学生在变中寻找不变,从而感悟概念本质。深入浅出的教学,效果甚佳,给予笔者诸多的启迪。

一、巧借模型,凸显概念本质

怎样教才能让学生将倍的概念学得清晰明了呢?林老师借助“形”这一载体,教得扎实、有效。

(一)依托不同结构的学习,建立“倍”模型

在教学一开始,林老师就着眼于2倍这一基本的倍数关系;在学生摆图片、描述图片含义的过程中,引导学生发现2所在的位置;在圈一圈等活动的基础上,借助已有的“份”的经验,初步引出“倍”的概念。在这一教学过程中,林老师提供了两种直观模型:一为标准化模型;二是变异式模型。这两种模型均是以形为主的直观图,有利于学生观察、比较。

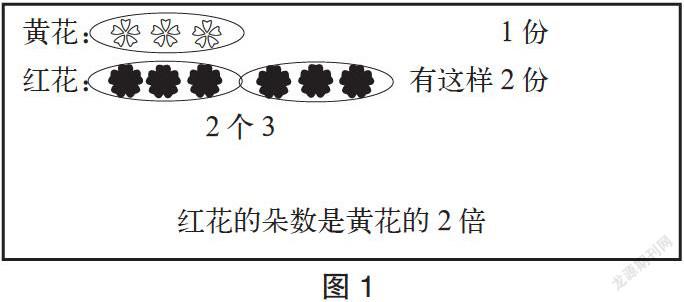

图1就是一个标准模型。通过观察、比较这样标准的直观化结构设计,学生能够完整地表达倍的认识过程:把3朵黄花看成1份,6朵红花就有这样2份,表示2个3,所以红花的朵数是黄花朵数的2倍。

标准模型如果无法促使学生进入深层次思考,那么学生对“倍”的概念的认识也会有所欠缺。基于这样考虑,林老师又提供了变异式模型,引导学生比较这两个模型的相同之处与不同之处,从而使学生辨清“倍”这一概念的本质特征。

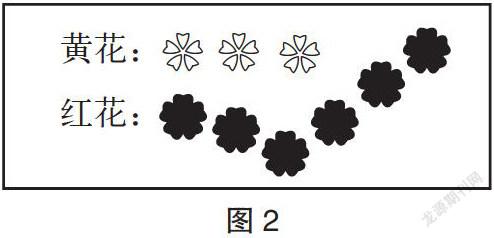

当教学完标准模型后,林老师紧随其后,出示一组无序的黄花与红花图(见图2),并提问:“同学们,这时红花的朵数还是黄花朵数的2倍吗?为什么?”林老师引导学生理解“倍”的研究与标准量和比较量有关,重点在于把哪个量看成标准量,另一个量是标准量的几份。

学生前面的学习都是借助具体数量来感知、理解“倍”。怎样脱离实物来理解“倍”的特征,引导学生从实物的角度过渡到数之间的对比,实现对“倍”的深层次理解呢?林老师又安排了两个小环节。

环节1

师:灰色长方形是白色长方形的几倍(见图3)?

环节2

师:将其抽象成线段图(见图4),这还是5倍吗?如果灰色是4颗小星星,黑色是几颗小星星呢?如果灰色是5本书,黑色又是几本书呢?

通过这两个环节的教学,学生把思维聚焦在“倍”的量性特征上,对“倍”的认识又达到了一定的高度。

(二)借助“变化”,深入理解“倍”的含义

在本课中,林老师非常重视“变化”学习带来的效率,主要通过三个层次的变化来教学:一是标准量与比较量同时在变化;二是比较量不变,标准量在变化;三是标准量与比较量的转化。

在第一层次的变化中,林老师提问:“红花是黄花的三倍,那这幅图是什么样的,请你画出来。”以此打开学生的思维闸门,加深学生对“倍”的认识。在师生交流的同时,林老师又适时抛出问题:“同学们能写得完吗?有什么规律?什么变了,什么不变呢?”在这样的思维碰撞中,学生对“倍”的认识更加深刻了。

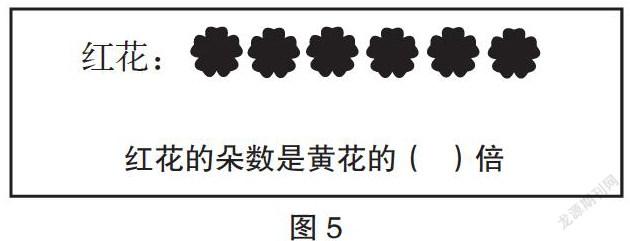

第二层次的变化以一个问题展开(见图5),让学生思考:“红花是黄花的几倍?”学生要依据所想的倍数来确定标准量,通过画一画的形式探究倍数变化的原因所在,感悟标准量是多少的重要性。

第三层次的变化是随着标准量的数量不断变化,比较量的量也发生变化。此时,在表述“倍”的关系时,标准量与比较量也会随之变化。在“化茧为蝶”问题中,当出现茧与蝶都是6只时,林老师不失时机地问:“现在可以怎么说?”学生回答:“茧是蝶的1倍。”林老师追问:“还可以怎么说?”学生回答:“蝶是茧的1倍。”林老师继续问:“同学们,这两句话看上去都是说茧与蝶的1倍关系,但是实际上是不一样的。茧是蝶的1倍,是把谁看成1份的?蝶是茧的1倍又是把谁看成1份呢?”通过这样的例子,学生深刻地感受到,标准量(即1份量)不一样,比较量会随之变化,倍的关系也会随之变化,它们所表示的意义是不一样的。

这三类变化由浅入深、层层推进。林老师充分应用“形”这一手段,让学生在画画、圈圈等直观活动中对其进行了深入理解。

二、适时拓展,彰显“倍”的前后联系

“倍”这一知识的生长点是两数相差关系及相应的乘除法知识,“倍”的后续教学是一种应用,即一个数的几倍多几、少几的实际问题。怎样沟通知识之间的前后联系呢?

在初始环节,林老师利用黄花与红花的数量,提出:“6和3之间能不能用一个算式表示?”生1:“6-3=3”;生2:“二三得六”;生3:“6÷3=2”,從而逐步引出教学知识。

在教学完“倍的认识”后,为了加深学生对“倍”的认识,林老师提问:“当黄花4朵、红花6朵时,哪个是哪个的几倍呢?”生:“1.5倍。”林老师:“超过1倍了,有2倍吗?”之后,师生交流得出这样的表述:“红花朵数是黄花的1倍多2朵。”接着,林老师出示黄花5朵,红花6朵,让学生用这种方式描述两种花之间的关系。

这样的教学既加深了学生对“倍”的认识,又丰富了学生对“倍”的知识储备,为后续教学奠定了基础。

三、妙用语言,引发学生深入学习

课堂教学中,教师应经常使用激励性语言促进学生不断思考,不断探索[1]。这节课中,林老师也特别重视语言的正面评价功能。课堂开始,大屏幕就呈现出“做更好的自己”这6个字。林老师提问:“做更好的自己是怎样的表现呢?”学生的回答有每天进步一点点;好好学习,天天向上等。这样的对话,给所有上课学生一个积极的心理暗示。

结 语

综上所述,对于较难理解的数学概念知识,小学数学教师可以借助模型进行循序渐进的教学,引导学生由表及里、由浅入深地思考和探究数学知识,从而实现深度学习[2]。此外,教师要充分发挥语言的引导和激励作用,以增强学生的学习自信心,加深学生对数学学习的感悟,为学生未来深入学习数学知识奠定坚实的基础。

[参考文献]

杨玉娜.提高小学数学课堂激励策略应用的探究[J].传播力研究,2020,4(18):137-138.

仇华.小学数学深度学习:从概念理解到课堂实践[J].数学教学通讯,2019,680(07):53-54.

作者简介:谢文锋(1977.12-),男,福建霞浦人,小学高级教师,研究方向为小学数学教学。

周章松(1961.10-),男,福建霞浦人,高级职称。