高职公共文化课程教学改革现状文献研究

2021-09-10张少茹高彦杨荔

张少茹 高彦 杨荔

摘要:在国家倡导培养高素质人才的大背景下,高职公共文化课程改革虽有尝试,但因其边缘化处境,研究缺乏力度,无论是理论建设还是实践研究都处于浅尝辄止状态。文章以高职公共文化课程为研究对象,通过对“中国知网”关于高职公共文化课程文献的分析,研究总结了高职公共文化课程的现状、问题、原因及策略,以期把脉高职公共文化课程的发展情况,更好地促进高职公共文化课程的研究。

关键词:高职;公共文化课程;文献;现状;研究;建议

一、引言

国家实施人才发展战略以来,先后出台了许多文件。在2014年全国职业教育工作会议上。习总书记就强调职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。要实现这一职责必须要树立正确人才观,在践行社会主义核心价值观基础上,努力提高人才培养质量。2015年教育部又先后发布《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》、《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》明确提出高职要“发挥人文学科的独特育人优势,注重学生文化素质、科学素养、综合职业能力和可持续发展能力培养”。特别就“加强文化素质教育,坚持知识学习、技能培养与品德修养相统一,将人文素养和职业素质教育纳入人才培养方案,重视传承中华优秀传统文化”做出说明。由此不难发现国家对人才文化素质教育的重视。此后的职教会议或文件都关注了培养学生文化素质与人才培养目标的关系,2019年国务院发布《国家职业教育改革实施方案》中再次指出:“高等职业学校要培养服务区域发展的高素质技术技能人加强社区教育和终身学习服务”,认为高职教育不仅仅是培养技术人才,更需要关照他们的人文素养提升与可持续发展。

但目高职教育仍存在重专业技能,轻综合素质的现象。一些职业院校公共文化课被边缘化,课时缩水,教师教学态度、水平堪忧,部分培养综合素质类公共文化课程甚至被粗暴剔除,取而代之的是所谓的实用性公共文化课如《演讲与口才》、《应用文写作基础》等课程。这种杀鸡取卵的“改革”无疑会造成高职学生发展的“长短腿”现象,不利于人才全面、可持续发展,无法保证人才战略实施。即使是不少院校公共文化课程打着教学改革的旗号,但无法掩盖其为专业建设服务的目的,导致公共文化课程在人才培养中始终难以发挥其重要作用,只能充当干枯的“绿叶”。

结合高职公共文化课程文献研究情况,鉴于目前教学现状,探索摆脱高职公共文化课综合素质培养的窠臼,寻找其教学改革的新路径迫在眉睫。

二、高职公共文化课程教学改革文献研究

(一)高职公共文化课文献研究

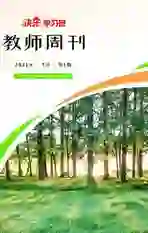

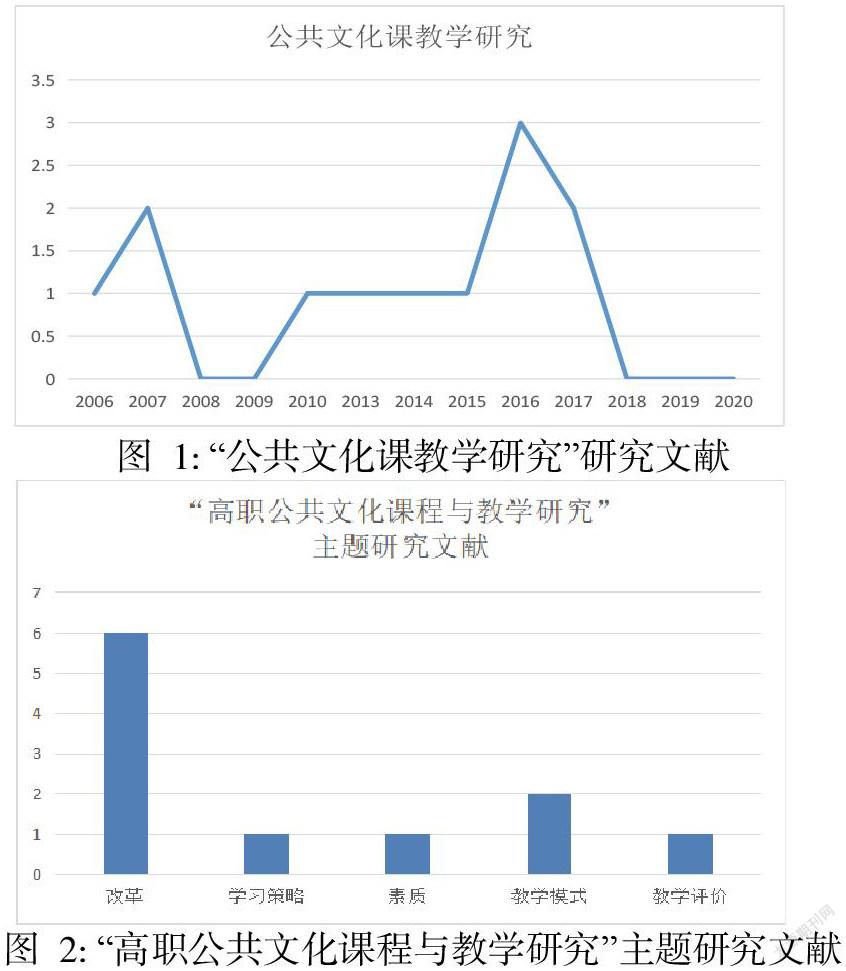

基于2020年7月2日“中国知网”的四个数据库搜索到含“公共文化课”文献共计17篇,其中硕士论文1篇,其余为期刊。含“公共文化课教学研究”文献共计11篇,其中硕士论文4篇,其余为期刊,涉及高校仅6篇。“高职公共文化课程与教学研究”文献2篇。通过对文献发表时间的统计分析可以了解关于“公共文化课教学研究”的发展趋势,如图1所示。“公共文化课教学研究”研究文献的第一篇论文出现在2006年,龚云普、王红椿的《由“公共基础课”走向“综合文化课”——现代建构主义与大学语文教育》,2007~今是研究探索阶段;此后进入沉寂期。“高职公共文化课程与教学研究”涉及教学改革、学习策略、素質教育、教学评价等内容,但研究数量少,深度不足,如图2所示。而与此同时对公共文化单一课程研究较活跃,含“高职思政课程与教学研究”文献共计351篇,其中硕士论文1篇,其中会议论文集9卷,其余为期刊。含“高职语文课程与教学研究”文献共计240篇,其中硕士论文6篇,会议论文集1卷,其余为期刊。含“高职数学课程与教学研究”文献共计231篇,其中硕士论文1篇,会议论文集1卷,其余为期刊。含“高职英语课程与教学研究”文献共计1519篇,其中硕士论文25篇,会议论文集9卷,其余为期刊。含“高职体育课程与教学研究”文献共计185篇,其中硕士论文2篇,其余为期刊。

2.高职公共文化课单一课程文献概况

(二)高职公共文化课部分单一课程文献研究

从“高职公共文化课单一课程与教学研究”文献的研究年份分布来看,对高职公共文化课单一课程的研究起步多在1999-2001年之间,属于初步探索期,2002-2009年进入探索期,文献逐渐增多,2010-2020年研究数量、广度、深度均有提高,进入稳步发展期,如图3所示。高等职业院校公共文化课单一课程教学研究对教学改革等方面问题较为关注,但缺乏高职院校公共文化课程的系统性教学研究,在教学现状、教学内容、评价方式及课程思政教学改革实践等方面研究尚处薄弱阶段,如图4所示。

三、高职公共文化课程教学改革现状分析

(一)国外研究

各国职业教育在经历了“轻基础,重技能”这一大潮之后,意识到忽视人文社会科学教育的弊病,开始重视人文社会科学教育。美国、加拿大由“强调实践技能的培养”转向“拓宽职业能力,加强综合素质培养”;英国、澳大利亚由“能力本位教育”转向“培养较强应变能力的复合型人才”,强调普通文化知识的重要性;德国在“双元制”教育一统天下的局面中,也出现了“学习领域课程模式”教育。日本的高职教育,公共文化课设置比例大于专业课程,重视学生综合素质、人文修养方面的培养,重视学生的创新能力与职业意识的培养。由此可见,世界各国的高等职业技术教育普遍关注基础教育和文理学科的相互渗透,即课程内容的基础化和综合化。职业教育与文化素质教育相互沟通、相互渗透,这一发展趋势表明,发达国家高等职业教育中文化基础课程的地位越来越受到重视。

(二)国内研究

我国高职公共文化课程教学在经历了一段基础课程为专业课服务,甚至让位的自我矮化过程之后,再次被提到教改的重要位置。

1.课程与教学研究思路初步形成

如何充分发挥公共文化课程的真实价值,发展人的自信和思维的多面性,提升人文素养,为学生终身发展打下基础,成为学者专家开始关注公共文化课程教育教学改革的初衷,并由此形成初步研究思路。如姜大源《中国职业教育改革与发展的认识基础与课程体系创新》、徐国庆《论职业教育中的普通文化课程改革》,从教育宏观视角阐述文化课程改革的重要性。姜本红的《借鉴国外职教课程设置推动我国高职院公共文化课改革》(2007)中强调要重视公共文化基础课程,但不以传授系统的知识为目的,将文化基础课程转化为能力课程、素质教育课程,拓宽公共文化基础课程内容,优化结构,增加实践性课程。

2.实践探索逐步跟进

潘梅英在《高职院校公共文化课教学的改革方向与任务》(2007)中主张整合职业课程与学术课程,用与职业相关的主题来组织和促进学术课程的学习,帮助学生获取职业能力和可持续发展能力。康佳琼《人文素质视域下的高职公共文化课程改革》(2012)一文中,认为职业教育高职公共文化课必须充分挖掘人文素质底蕴加以改革,使学生既有较强的专业技能,又具有较高的人文精神素养,探索由“能力本位”迈向“人格本位”的实施途径。魏春梅在《公共文化课多元课程体系和教学模型探析》(2013)研究中,提出颇有创意的职业教育公共文化课多元化教学四模型设置,即蝴蝶教学模型等等。

3.理论体系建构匮乏

高职公共文化课程单一课程实践探索活跃,但欠缺归纳整合。高职公共文化课程与教学研究的综合性研究仍处于探索期,尚未突破研究瓶颈,未完成严谨理论支撑体系的建构。

四、高职公共文化课程教学改革研究现状的结论与建议

(一)急需确立理论支撑体系

基于以上研究发现,高职公共文化课程改革的研究始终缺乏高屋建瓴的理论指导,课程研究长期处于“散兵游勇”状态。若欲突破,必须确立能够支撑高职人才综合素质培养的相应理论体系,使高职公共文化课程改革的研究纳入既统一又灵活的理论体系下,进行成系统的研究,用理论指导、规范实践,用实践验证理论,通过凝练,形成完整的高职公共文化课程改革研究理论体系。

(二)必须强化实施策略研究

据CKN数据库及博硕士学位论文库查新显示,2006年至2012年,以“高职院校公共文化课”为主题或篇名的研究论文只有6篇。1987年至2017年,以“公共文化课”为主题或篇名的研究论文有17篇。研究文献数量甚少,数据显示我国近30年以来对高职院校公共文化课程的定位、功能及教育教学改革举措等方面研究尚处薄弱状态。纵观相关研究,在强调人文精神与职业素养相融,能力为本向人格为本转移、实用与多元化教学模式并举等方面各有探究,但研究中实践策略多从社会功利性视域推行,研究公共文化课程知识与能力并举、文化与素养传承的教学模式较少,且大多停留在宏观理论领域上,具体实施途径不明晰,缺乏公共文化课程教育教学典型案例路径研究。

(三)需要形成成果推广联盟

高职公共文化课程改革虽然一直在路上,但因各自为政,一些有效性改革成果始终没能形成全国性影响,因此,需要对成功的成果进行系统“包装”,如精心组织专家结合成果撰写核心级别论著,组建成果宣讲团队等,通过校校联合与成果发表、参赛、培训、全国性会议推广等多途径实现成果的直接“变现”,使改革成果实现辐射性影响,避免成果滞留纸上或只在局部实施,最终流于形式,改革成果的枯萎。

精彩语句:摆脱高职公共文化课综合素质培养的窠臼,寻找其教学改革的新路径迫在眉睫。

参考文献:

[1]PackardA.S.ThesubstanceofTwoReportsoftheFacultyofAm-herstCollegetotheboardofTrustees,with theDoingsoftheBoardThere on [J].North American Review,1829(28):300.

[2]潘懋元,高新發.高等学校的素质教育与通识教育[J].煤炭高等教育,2002,(1):1.

[3]刘舜尧.关于理工科大学加强人文素质教育的思考[J].湖南师范大学社会科学学,2000(5):75.

[4]潘梅英.高职院校公共文化课教学的改革方向与任务[J].职业技术教育,2007(2):25.

[5]康佳琼.人文素质视域下的高职公共文化课程改革[J].职教论坛,2012(23):25.

[6]韩克善.高等职业院校公共文化课与素质教育关系的研究[J].文教资料,2006(36).

[7]胡旭晖.高职院校人文教育的现状及对策[J].中国高教研究,2005(3).

[8]詹培民.21世纪中国高等教育的多维视角[ M]北京:中国物资出版社2004(7).

[9]魏春梅.公共文化课多元课程体系和教学模型探析[J].天津职业院校联合学报,2013(3).

[10]鲍伯·麦斯里.创造性转化:过程哲学在课程和课堂教学中的运用[J].尹航,译.现代教育管理,2013(01)

[11]姜本红.借鉴国外职教课程设置推动我国高职院公共文化课改革[J].高职论丛,2007(3)

[12]邓泽民.职业教育教学设计[M].中国铁道出版社,2013(4)

基金项目:职业院校公共文化课程与教学研究201601Z03子课题:高等职业院校公共文化课程与教学研究201601Z03-G02。

基金项目:2016年度国家职教研究所项目《高等职业院校公共文化课程与教学研究》(项目编号:201601Z03-G02)。

作者简介:

第一作者张少茹(1969.11-),女,汉族,内蒙古自治区鄂尔多斯市人,硕士,鄂尔多斯职业学院,人文系,教授,研究方向:汉语言文学和高职大学语文;

第二作者高彦(1969.3-),女,汉族,内蒙古自治区鄂尔多斯市人,硕士,鄂尔多斯职业学院,人文系,教授,研究方向:汉语言文学和高职大学语文;

第三作者杨荔(1973.9-),女,蒙古族,女内蒙古自治区鄂尔多斯市人,硕士,鄂尔多斯职业学院,人文系,教授,研究方向:汉语言文学和高职大学语文。

(鄂尔多斯职业学院 人文系 内蒙古鄂尔多斯)