整合教材内容优化教学方式探讨

2021-09-10梁路华

【摘要】本文论述在小学数学教学中整合教材内容优化教学方式的策略,建议教师根据教材内容的特点,适当调整教材内容的顺序、结构,把相似内容、同一内容、核心内容、相同本质不同内容和认知与实践等内容进行整合优化,以提高小学数学教学质量。

【关键词】小学数学 课堂教学 教材内容 整合方式

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)09-0101-02

教材内容不等于教学内容,在小学数学教学中,教师在不改变教材教学目标、教学内容的前提下,根据教学需要,对教材内容呈现的顺序、方式和结构等方面进行适当的调整,把数学相关知识整合在一起进行教学,不仅可以优化数学知识结构,而且可以使学生的数学学习更具系统性与结构性,加深学生对数学知识内容的理解,全面提升小学数学教学质量。具体来说,教师可以从以下五个方面进行整合教学。

一、相似内容的整合

对数学中一些相似的数学知识内容来说,如果教师在授课环节不加以处理,只是按部就班、照本宣科式地进行教学,那么,很难激发学生的学习兴趣,导致学习效率低下。基于此,教师可以根据自己的教学进度或者教学流程安排,适当地对数学学习内容进行重组,促使学生对相似的数学知识的认识更加全面,进一步提升学生的数学学习质量。

如在教学《10以内数的认识》时,教材要求学生对这些基数的含义有一定的了解,并能够从认、读、写、比较大小、分与合等方面掌握数的各个知识点。由于学生对10以内数的认识并不陌生,在学习前已经有了认识数字的知识经验,因此,在实际教学中教师就可以这样对教材中的内容进行整合:

会认、会读、会数0—10的数(1课时);

会写0—10以内的数(2课时);

数序和比较大小(2课时);

基数与序数(2课时);

分与合(2课时)。

在“10以内数的认识”教学中,虽然教材对这些数的情境图、点子图、图形或者小棒的呈现方式或者内容略有不同,但它们在教学内容上其实是具有相似性特点的。基于学生学情,教师要打破教材内容呈现顺序对教学内容重组,将10以内数的认识分为5大板块,明确每节课的学习目标,便于学生在认数过程中总结和发现数的规律,帮助学生建立系统化、条理化的认知结构,使原本16课时的教材内容缩短为9课时的教学内容,极大地节省了教学时间,取得了显著的教学效果。

二、同一内容的整合

在小学数学教学中,数学知识结构是按照由浅入深、螺旋上升的形式分散在各册教材中,因此,在教学同一内容时,教师可从整体出发,从系统的视角对相同内容进行适当的勾连或者整合,以逐步实现学生数学知识的升级。

以《认识自然数》为例,从一年级数学上册“10以内数的认识”“11—20数的认识”到一年级数学下册“100以内数的认识”,再到二年级“1000以内数的认识”“万以内数的认识”,直至四年级“亿以内数的认识”“亿以上数的认识”,等等,这些都是属于自然数的范畴,由教材的编排可以看出它们是以递进式的规律呈现的,那么对于同一数学内容范畴的不同梯度,教师该如何对其进行重组,进而取得最优的教学效果呢?这就需要教师对教材内容进行认真研究与分析。如在10以内数的认识上,对这些学习内容进行分析以后就会发现这部分的知识重点就是让学生认识这些数学符号,基于此,教师就可以以其中的一个符号为切入点,让学生按照这样的认数规律去认识其他数字符号,这样从一十、一百到一千、一万、一亿等,逐步引导学生对数学知识进行整合,进一步深化学生对数字符号的认识,促进学生对数有更为深刻的认识。又如,对“11—20数的认识”这部分数学知识内容来说,其要点在于让学生认识两位数以及计数单位“十”,随着学生对数的认识逐渐增多,需要掌握的计数单位也相应增加,基于此,教师就可以对这些内容进行整合,让学生从认识数、计数单位以及“满十进一”的计数规则等方面进行学习,以略化已知、强化新知,促进学生数学认知的梯度迁移,完成数学知识的升级。

由此可见,在自然数的认识上,教师要具有宏观的教学思想,不只是紧盯于当前的某一个或者某一块知识节点,而是能够从这些数的内部联系入手,帮助学生习得数的组成规律,完善学生的数学认知结构,提升数学教学质量。

三、核心内容的整合

所谓核心内容就是在数学思想、方法、概念等方面有重要价值作用的内容,它有助于学生对数学知识的举一反三、迁移运用。教师可以把其中的一个核心知识点作为知识发散点,向周围发散辐射,使之成为一个知识网络,以优化学生的数学认知结构,提升数学教学质量。

以“20以内的加减法”为例,“20以内的进位加法”其核心内容是“凑十法”,为了帮助学生掌握20以内进位加法的计算规律,依据教材内容和学生的认知特点,教师可以把教材内容整合为2个课时进行教学,其中,第一课时主要由“9加几”这个知识点展开,引导学生感悟“凑十法”的要点是把另一个数拆分成1和几;第2课时主要是让学生在9加几的基础上进行思考:如果把9改为8、7、6等,还能不能用“凑十法”计算?还有哪些加法算式也可以用“凑十法”,从而明确“凑十法”的操作要领是看大数,拆小数。这样整合教学内容,有助于学生内化规律、举一反三、触类旁通,提升学生的数学学习质量。

由“20以内的进位加法”可以看出,教材按照9加几、8加几、7加几等,一个课时一个课时呈现的,其中9加几是种子课,其他几课是延续课,教学时,教师就可以把“9加几”这个核心内容作为教学重点,引导学生从中间向四周辐射。这样对学习材料进行加工重组,可以使原本3课时的内容变为2课时,促进了学生对“20以内进位加法”算法算理的理解和认识,突破了学生的思维定式,让学生在类比迁移中提升学习能力。

四、共同本质、不同内容的整合

在数学教学中,教师认真研究数学学习内容就会发现,有许多数学知识虽然表面上看其内容有所不同,但实际上其内部之间是有联系的,教师可以从数学知识内容的本质入手进行整合,以使分散的数学知识在整合后变得更加系统、更加牢固。

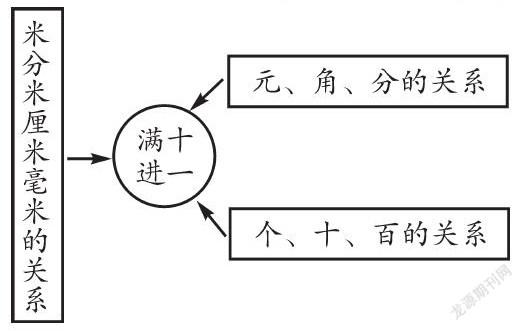

如“人民币的认识”中的“元、角、分”内部之间的关系,长度单位中的“米、分米、厘米、毫米”内部之间的关系,以及“自然数的认识”中的个、十、百、千、万等,这些数学知识内容虽然本质属性不同,但它们都共同遵从了“满十进一”的数学规律。教学时教师就可以把这些本质属性不同但数学规律之间有一定联系的内容整合在一起进行教学,启发学生思考,帮助学生找到它们之间的共性联系特点。(如右图)

這样对数学知识进行整合,可以使原本比较分散、割裂的知识内容形成一个有机的整体,从而使学生的认知结构更为系统与完整。可见,教师要认真研究教材,找到教材中数学内容之间相融共通的知识点,然后把它们聚合在一起,引导学生从整体上感受体会,进一步深化学生对数学知识的认知,提升数学教学质量。

五、认知与实践的整合

在小学数学教学中,教师把相关数学知识内容的概念、特征的认识和理解与这些事物的实践活动整合在一起进行教学,可以加深学生的数学学习体验,提升数学教学质量。

以一年级“认识图形”教学为例,教材编排的内容是让学生先对长方体、正方体、圆柱等立体图形有初步的认知,再通过具体的实践活动来深化学生对数学知识内容的理解。在实际教学中,有许多教师往往只重视第一课时“认识立体图形”的教学,而对第二课时的处理很少有教师亲自引领学生去操作,这显然违背了教材编写者的初衷。其实,教师完全可以把认识图形与理解图形的实践活动课整合在一起进行教学,让学生在直观的数学操作活动中深刻认识各种图形的特点。

总之,在小学数学教学中,教师要认真研究教材,把教材中相似、相关的内容整合起来进行教学,可以把零散、拖沓的教学内容变得紧凑,优化数学教学结构,使之成为符合学生接受认知规律的学习网络结构,促进学生对所学知识完整的、系统的认识,提升小学数学教学质量。

【作者简介】梁路华(1976— ),女,广西玉林人,大学专科学历,一级教师,主要从事小学数学教学与研究。

(责编 林 剑)