四大主流媒体对女性武术运动员形象建构研究

2021-09-10尹小伊彭涛

尹小伊 彭涛

摘要:当今体育场域中女性武术运动员身影十分普遍,本文通过定量和定性分析相结合的研究方法,对四大主流媒体图文报道进行分析研究,探讨女性武术运动员的媒介形象呈现方式、运动员形象异化的影响因素及重塑路径,旨在为促进女性体育的健康传播提供新路径。研究发现,在媒体对女性形象的建构中折射出了潜在的男权价值和性别意识,倒逼人们思考在中国社会语境下如何呈现客观真实的女性武术运动员媒介形象。

关键词:女性武术运动员;媒介形象;主流媒体

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)08-0120-03

受各种因素影响,大众对女性武术运动员的形象认知存在偏差,她们所取得的成就不能为她们带来与艺术体操、花样游泳、花样滑冰等能极大限度地展现女性柔美的项目的运动员同等的社会地位,甚至受到人们恶意戏谑和嘲讽,这给女性武术运动员带来极大困扰。将时间选定在2008年至2020年,以“女性武术运动员”“武术”为关键词对四大主流媒体——人民日报、新华网、央视网、中新网进行检索,共获取167篇有效样本。本文以这167篇图文报道为研究对象,通过分析其报道数量、报道内容等要素探究四大主流媒体关于女性武术运动员的报道框架、特点及变化,研究结果可以在一定程度上体现社会主流意识对女性的态度。对过往十几年女性武术运动员的报道进行梳理,不仅可以找出媒体构建中存在的一些问题,探求其原因并找到重塑路径,还可以为体育传媒从业者进行“女性运动员形象”媒介再现、框架传播提供可行的参考[1]。

一、媒体报道中女性武术运动员的媒介形象分析

约瑟夫·特雷纳曼和丹尼斯·麦奎尔等人就英国大选开展了对政治人物电视媒介形象传播效果的研究,打开了媒介形象研究的大门[2]。在媒介化社会,媒介形象是联系客观存在和认知的重要桥梁,也是人们认识外部世界的重要渠道。女性运动员的女性与运动员双重身份决定了其形象具有某些特定属性,女性武术运动员究竟以何种属性呈现在受众眼前,取决于媒体的报道视角和呈现方式[3]。本文从图片报道和文字报道两方面分析四大主流媒体对女性武术运动员的媒介形象建构。

(一)从图片报道来分析女性武术运动员形象建构

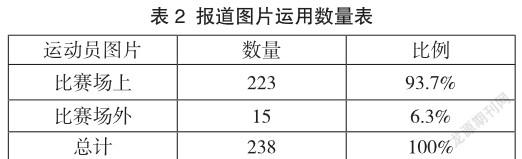

统计四大主流媒体在2008至2020年关于女性武术运动员报道中图片总体数量共有238张,通过对图片描述对象、女运动员赛场上及赛场外的图片报道情况等,分析图片背后所蕴含的意义及塑造的运动员形象。

由表1可知,图片描述对象有女性武术运动员、比赛环境、获奖场景、领导等。其中,女性武术运动员图片数量最多,达127张,所占比例达53.33%;比赛环境和获奖场景也占有较大比例,达57张和25张,所占比例达23.95%、10.51%。根据数据可见,图片报道对象具有多样性,并非局限于某一特定的对象之中,而图片报道的对象能直接反映该报道的主体性倾向。在图片报道中,运动员赛场上的精彩表现及取得的优异成绩是报道的重心,此外也会通过展示与本报道相关的其他对象丰富此篇报道内容。

由表2可知,图片报道包括比赛场上和比赛场外两个部分,大部分图片报道都是女性武术运动员在赛场上的各种表现,共223张,所占比例高达93.7%;也有运动员赛场外的图片报道,共15张,所占比例为6.3%。其中,女性武术运动员是报道重心,而比赛场外图片报道所描述多是武术的边缘话题:如对运动员外貌的描述——“美女武术冠军牟家慧伤退创业”;对运动员转业情况的描述——“武术运动员李菲设立公司”;对运动员私下生活的描述——“太极拳冠军梁壁荧玩转抖音”等等。可见,媒体在运动员报道中的图片运用不再局限于赛场的表现,而是扩大到了比赛场外私下生活中的各个方面[4]。

(二)从文字报道分析女性武术运动员的形象特点

四大主流媒体关于女性武术运动员的167篇报道内容涵盖方方面面,不同内容所呈现出的女性武术运动员的形象也各不相同。通过对报道样本进行话语构建和内容分析,可以归纳出女性武术运动员主要呈现为5种媒介形象。

1.不畏强手的为国争光形象。自1990年第11届北京亚运会武术被列为正式比赛项目以后,武术得到空前发展,举办的各大赛事不仅是运动员的毕生追求,也是民族信心的集中展现,媒体报道的重点也不再局限于运动员本身,而是上升到了国家荣誉层面。例如,央视网2018年8月23日报道“亚运会女子武术散打60公斤级比赛,蔡颖颖首轮小遇挑战,在决赛里咬紧牙关将优势保留到最后,夺得金牌”,讲述了2018年亚运会上此块金牌获得的前后经过、运动员的心路历程,展示了蔡颖颖为国夺冠的不易;新华网2019年10月21日报道“第15届世界武术锦标赛中,中国选手汤露在套路女子南拳比赛中夺得本届赛事首金”,此报道图文并茂地表明了此金牌的重要程度,将“中国选手汤露摘得首金”作为标题,展示了在第15届世界武术锦标赛中,我国在金牌上“零”的突破,突出了这块金牌对中国武术体育的重要程度。

2.错失奖牌的遗憾悲情形象。在主流媒体关于运动员的报道框架中,获得冠军斩获佳绩是一个重要议题,但也有因各种原因错失夺金的情况出现。例如,央视网于2014年8月24日报道“印度选手在女子52公斤散打决赛中落败,只获得一枚银牌,但教练并没失望”,表明教练对选手寄予厚望,表达对选手决赛落败的遗憾之情,但教练对选手依然抱有信心;中新网2018年8月21日报道“2018年亚运会中莫宛萤仅落后金牌选手0.08分,夺得本届亚运会中国香港队首枚银牌,赛前她一直焦虑不安,幸好在赛场上稳住了心情”,报道中用“仅落后”3个字传达了对莫宛萤以0.08分之差与金牌失之交臂的惋惜,但此報道更偏向于对运动员个人价值和内心情感的关注,体现了新华网的人文关怀。

3.初生牛犊的祖国未来形象。在举办的各项青少年武术竞赛中,有很多青年选手参赛,均获得了可敬的成绩。例如,新华网2019年9月3日报道“周琪在亚洲青少年武术套路锦标赛夺得南刀冠军”,周琪的优异表现不仅做到了为国争光,也在更大的平台上展现了自身的武术能力;新华网2020年9月2日以“青少年成为中国传统武术主力军”为题的报道中写到,“2020年宁夏传统武术套路锦标赛中,青少年参赛人数占九成”,从标题就可以看出媒体对青少年传承武术文化寄予了厚望,这项兼具竞技性与观赏性的体育项目在不断绽放魅力,使更多青年运动员通过武术找到了自己未来的目标与方向。

4.传承武术的文化传播形象。中华武术深深扎根于中国文化的土壤中,是中华儿女宝贵的精神财富,为实现武术传承与发扬,社会各界都作出了很大的努力。人民日报2019年7月21日报道“重回太极拳发源地舉办武术套路比赛,共有来自全国97个武术代表队、1600余名运动员同台竞技,推动太极拳走向全世界”,武术运动员同台演绎,为广大武术爱好者献上了一场精彩绝伦的视觉盛宴,为绵延太极文化不懈努力;人民日报于2019年7月21日还报道了“南拳冠军汤露,走进上海社区与现场600余位市民进行互动交流,推广武术运动”,汤露通过讲述武术文化、亲身演练武术招式,让现场600余位上海市民近距离感受到了优秀传统武术的魅力所在。

5.气质展现的反转形象。在受众心中,女性武术运动员形象具有全身肌肉健硕、带有男子气概的特征,与传统女性柔美、优雅的形象相差甚远。而在现实中,一些女性运动员与大众普遍的心理定势形象却恰恰相反。中新网2019年2月17日报道“李菲是澳门历史上第一个武术世界冠军,获得澳门小姐亚军后转战影视圈出演《笑傲江湖》《侠影仙踪》”,李菲的反转形象不仅为受众营造出了运动员英气爽朗的一面,也流露出了澳门小姐端庄优雅的一面,很好地展现了动静皆宜的女性气质;中新网2014年11月4日报道“武术对练冠军任雅通参加‘2014中华小姐环球大赛’,一路挺进十强,给观众留下深刻印象”,通过对任雅通反转形象的报道,中新网传达出了这个时代所承认的美是内外兼修的美这一观点,美丽不仅需要外在的出众气质也需要内在的自信与学识。

二、女性武术运动员形象异化的影响因素

目前,大众对武术领域认知尚浅,武术对外传播和推广的影响力也不足,导致多数人对女性武术运动员持有陌生和排斥态度,拥有丰富文化底蕴的武术运动却在当今社会惨遭“滑铁卢”[5]。基于此种情况,对女性武术运动形象异化原因的探究必须提上日程,通过分析可以发现主要有两方面的原因。

(一)媒体部分

赖特在分析大众传播的社会功能时提出了“社会化功能”,讲到大众传播在传播知识、价值以及行为规范方面有重要作用[6]。媒体通过报道大量新闻到达普罗大众,人们也习惯通过媒体获取信息,在这种你来我往的接触之下,媒体的议程设置在一定程度上影响了受众对事物的看法。

1.媒体对运动员主体性认识不足。四大主流媒体在标题使用上都存在偏颇.例如,中新网2009年02月26日以“功夫小妞刘佳宇瞄准冬奥”为题进行报道,2016年12月7日以“美女武术冠军伤退创业”为题进行报道,2019年10月23日以“‘香港拳后’突破香港散打历史”为题进行报道……“功夫小妞”“美女武术冠军”“散打拳后”等词汇强调了角色性别,却忽视了对武术文化本身的关注,这是部分媒体人对武术领域较为陌生、主体性认识不足导致的。

2.媒体报道内容单一。四大主流媒体报道大多都将重点放在运动员赛场上的优异表现上,这是对运动员取得的运动成就的一种肯定,但有关武德内涵、武术礼仪的内容却寥寥无几。武术不仅仅是一种格斗招式,更是对武德的培养,这种报道现状长期持续下去会使受众形成武术讲“武”不讲“德”的认识误区。

(二)受众本身

受众是信息的接收者,也是对运动员形象是否得到改善的最终评价者,受众对运动员的看法受社会各方面因素的影响,这种影响是潜移默化且难以在短时间内消除的。

1.受“男性中心主义”影响,刻板印象根深蒂固。社会对女性知书达理、温文尔雅的形象刻骨铭心,女性如果表现得过于刚强和勇敢,就会被认为没有“女人味”。女性在体育文化发展方面也受此思想束缚,上文提及的“功夫小妞”“美女武术冠军”等都是经过媒介处理后形成的具有浓厚女性气质的词汇,用这些词语称呼武术运动员,在很大程度上迎合了男性幻想中期待的女性形象。

2.人性的“私窥欲”。弗洛伊德曾说,“人们有对他人隐私的窥探欲,并且这种窥探欲是成长过程中正常欲求”[7]。为了满足受众这种正常欲求,部分媒体会迎合市场需求进行报道,如中新网于2019年2月17日发布的报道“李菲迅速闪婚,嫁给澳门商人王敬,不料丈夫移情别恋”。这类娱乐化、边缘化报道的出现,严重影响了受众对运动员形象形成正面认知,也影响了武术内涵本身的推广。

三、媒体对女性武术运动员形象的重塑路径

针对四大主流媒体建构女性武术运动员媒介形象的现状,为促进女性体育文化的发展和性别平等观念的推广,以及为其他媒体构建女运动员形象提供有益借鉴,本文围绕媒介层面、女性武术运动员层面及受众层面三个方面进行探讨,旨在为改善女性武术运动员形象提供一条可行之路。

(一)媒体层面

在武术运动场域中,媒体应塑造正确的性别意识,关于两性运动员的报道数量差距不应过于悬殊,避免出现误导性词汇。只有树立了正确的性别意识,才能避免女性武术运动员的形象陷入刻板印象的循环之中。同时,媒体要积极宣传武文化与德文化的双重内容,以增加受众对武术运动的了解,从而对女性武术运动员形成一个客观的评价。

(二)女性武术运动员层面

在大众文化背景下,取得优异成绩的女性武术运动员同样拥有明星效应,其不仅代表个人形象,还代表着集体甚至国家的形象,得到了越来越多受众的关注与讨论。因此,运动员要严格进行自我形象管理,时刻注意自身行为是否合时宜,不断提升自己的竞技能力和理论知识。同时,运动员要主动通过自媒体平台与受众实现良性互动,发布积极向上、健康的内容,为社会传递正能量。

(三)受众层面

受众要提升媒介素养,多元选择媒介接触方式,良好地控制传媒信息对自己造成的影响。目前,大量媒体为博取受众眼球聚焦运动员私人生活,为避免这一现象,受众需要有明辨是非的能力和清醒的头脑,不为媒体所操纵。

四、结语

人民日报、新华网、央视网、中新网这四大主流媒体是具有最高文化品质和公信力的舆论阵地,其不仅在舆论引导中处于主导地位,而且始终代表着社会主流舆论。通过图片和文本分析可知,主流媒体报道全部都是以正面报道彰显女性运动员形象。在图片报道中,媒体主要集中于对赛场上的表现进行报道,其中有关女性运动员本身、赛场环境以及获奖情况的图片报道占有很大比例;也存在少数赛场外的图片报道,这部分图片展现了运动员私下的生活面貌。在文字内容报道上,本文归纳出了5种女性武术运动员的媒介形象,它们分别是不畏强手的为国争光形象、错失奖牌的遗憾悲情形象、初生牛犊的祖国未来形象、传承武术的文化传播形象、气质展现的反转形象。

当今武术运动场域中仍然存在性别化印记,媒体关于运动员的报道中词汇使用存在偏颇,对运动员进行边缘化、娱乐化报道,都不益于受众对女性武术运动员的形象产生正确的认知,为转变并改善运动员形象,需要媒介、女性武术运动员和受众三方的共同努力,以突破传统桎梏、打破不平等性别意识。探索解决女性武术运动员形象的现实困境,不仅为女性武术运动员形象的重塑起到了积极作用,而且还可以在一定程度上促进中国现代女子竞技体育的发展。

参考文献:

[1] 伏晶.《人民日报》(2008-2015)中国女运动员媒介形象研究[D].苏州:苏州大学,2016.

[2] 王朋进.“媒介形象”研究的理论背景、历史脉络和发展趋势[J].国际新闻界,2010,32(06):123-128.

[3] 宣宝剑.媒介形象[M].北京:中国传媒大学出版社,2009:31-32.

[4] 蒋余芳.大众文化视阈下运动员媒介形象分析[D].长沙:湖南师范大学,2014.

[5] 方萍,史曙生.女性健美运动员形象的現实困境及其重塑路径[J].浙江体育科学,2018,40(06):42-45,56.

[6] 郭庆光.传播学教程 (第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2011:112.

[7] [奥]西格蒙德·弗洛伊德.性欲三论[M].北京:国际文化出版社,2000:156.

作者简介:尹小伊(1997—),女,湖北恩施人,硕士在读,研究方向:新闻与传播。

彭涛(1965—),男,湖北红安人,博士,教授,研究方向:影视艺术、新闻事务。