中医学术语“火”的符号学表达探索

2021-09-10金海蒂

金海蒂

(安徽中医药大学 人文与国际教育交流学院,合肥 230012)

数千年来,中国人在与疾病作斗争的实践中积累而创造的“岐黄之术”“本草之方”,在传统中国社会中一直处于主流医学地位。中医药学及中医药文化构筑在先秦农耕文明和“天人合一”哲学观念基础之上,呈现出一种“古典自然整体型”的运作模式,与西方工业革命以来依靠现代生产工具和科学技术而衍生出的“现代逻辑实证型”思维模式差距悬殊。16世纪明末西学东渐开始,特别是20世纪初新文化运动后,中医药受到西方医药强有力的挑战,作为中国传统科技文化代表的中医药及其文化,逐渐失去在国内外医疗市场和学术领域中的话语权。

当代中国社会,中医药及其文化的传承与传播,事关中国优秀传统文化的复兴与崛起,也是顺应文化全球化发展,提升国家文化软实力的重要组成部分。中医药的创造性转化和创新性发展,需要借助新的知识手段与传播途径。符号学作为一门新兴综合性学科,历经百年的发展,已成为诸多学科领域研究的方法论之一。人们借助符号系统的能指和所指来建构意义、理解世界、进行交流。著名符号学家李幼蒸先生指出:“符号学可以用作对中国思想文化进行科学分析的文化论工具,目的在于通过对某些中国主题进行适当的符号学研究以增加中国思想文化的可理解性。”[1]从符号学的角度思考中医语言的现代表述方式,凸显其形式性与逻辑性,使之更好地与现代科学语言接轨,对于中医药学及中医药文化的发展与传播,具有开创性的意义。

本文将符号学的理论和方法引入对中医语言的研究,并结合中医五行理论的方法与实践,探索中医学术语“火”的符号学表达。

1 文字学视角下的汉字符号“火”

现代符号学思想发轫于瑞士语言学家索绪尔(Saussure,de F.)和美国逻辑学家皮尔斯(Peirce,C.S.)。索绪尔从语言学的角度提出符号是“概念和音响形象的结合”[2];皮尔斯把符号定义为“对某个人来说在某些方面或有某种能力代表另外某个事物的东西”[3]。索绪尔将符号分为“能指(音响形象)”和“所指(概念)”两部分。皮尔斯提出著名的符号学“三位一体”理论,他认为每一个符号都由“媒介(medium)”“符号形式本身”“对象(object)”以及“符号所指称的客观事物”和“解释(interpret)”,即“主体对符号的阐释”三部分构成。

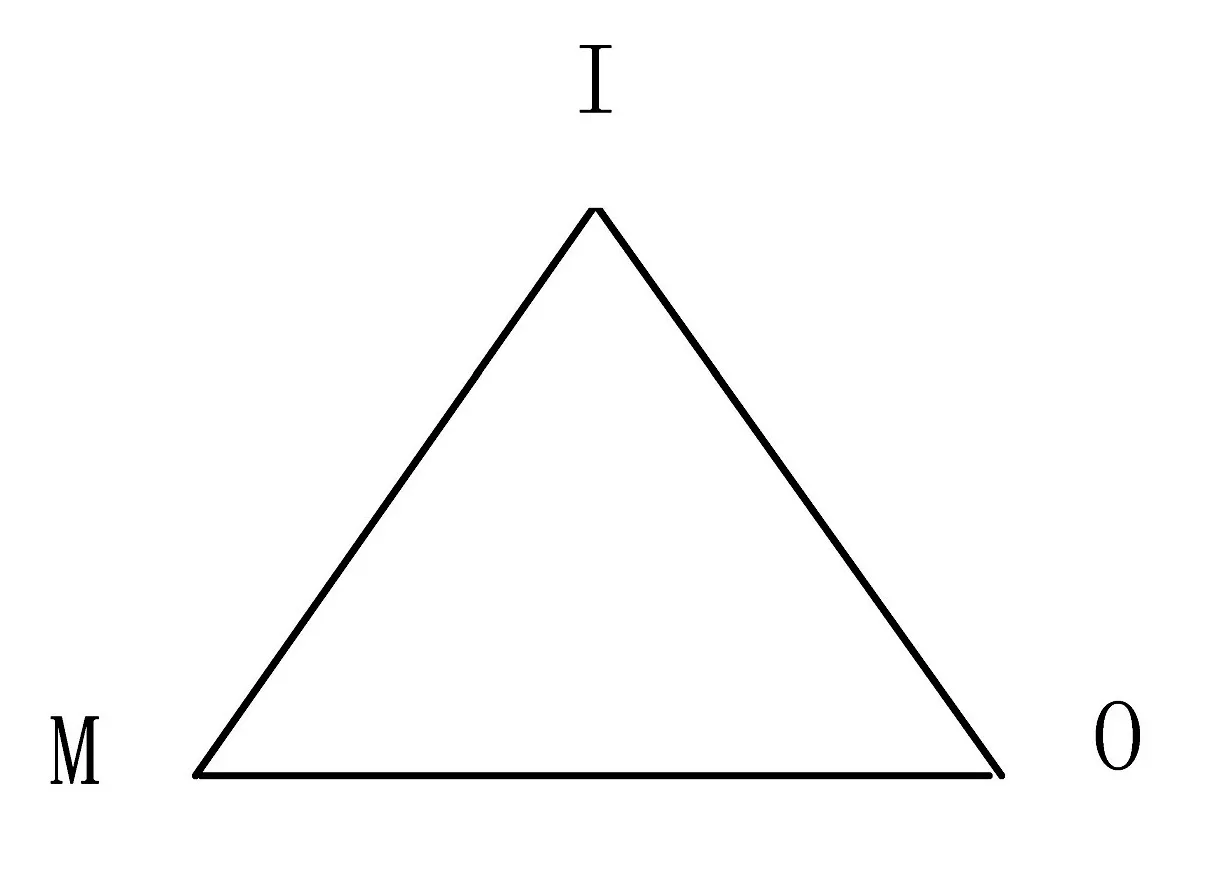

皮尔斯的符号学范畴思想来源于康德的范畴理论。在康德的十二先验范畴的基础上,皮尔斯提出了三分范畴学说:在一张白纸上画一个黑点,黑点是第一性(Firstness),白纸是第二性(Secondness),人们头脑中把黑点和白纸连接起来的线即第三性(Thirdness)。人们心智中的这条连线表达了对黑点与白纸关系的理解,即黑点和白纸存在的意义。皮尔斯用三分范畴去理解和表达世界,与中国古代哲学中老子的“三生万物”哲学范畴不谋而合。客观世界的任何物体(O)和表达它的符号(M)之间,即第一性和第二性的二元关系,如果没有第三性解释项(I)的参与,就不可能发生任何关系实在,也无法构成一次三分范畴的认知过程与符号活动,因此也就没有任何意义,见图1。

图1 皮尔斯“三位一体”符号观

皮尔斯的“三分范畴”哲学观和“三位一体”符号观可以用来解释语言文字符号的创制过程。以汉字符号“火”为例,中国古人观察到自然界中熊熊燃烧的火焰,并描绘出一种符号形式来代表它,见图2。林义光在《文源》中说甲骨文之“火”“象火焰迸射之形”,从文字学的角度看,汉字“火”的形成来源于六书之“象形”;从符号学的角度反观,汉字符号“火”由甲骨文“火”的形态(媒介)、自然界中的火焰(对象)和“火焰”义(解释)三部分构成。中国古人最初对“火”的理解即自然界中真实存在的火焰,为表达与记录它,中国人创造出与之形态极其相似的汉字符号“火”,并通过认知活动对其做出解释,赋予其意义,从而彼此理解与相互交流。在这个过程中,人的认知理解和意义解释的作用最为重要,这也是皮尔斯符号理论的核心,见图3。

图2 甲骨文“火”

图3 汉字符号“火”

汉字符号历经时代的流转,其形体在不断地发展变化。图4中甲骨文、金文大篆和小篆的形体,都非常接近自然界中火的天然形态。甲骨文这种根据与现实物的相似关系而产生的符号,皮尔斯称之为“图像符号(icon)”[4]。符号学家孟华称甲骨文和金文象形字为“象符”[5],象符虽然还无法摆脱“画成其物,随体诘诎”的模拟性与形象性,但与图画相比,其抽象性与定型性大幅提升。早期汉字符号的创造过程凸显了古代先民偏重直觉与经验的形象思维方式,《说文解字》中这样阐述汉字的起源:“仰则观象于天,俯则观法于地……近取诸身,远取诸物”,哲学家王树人称这种“取象比类”的形象思维方式为“象思维”[6],象思维成为后世五行学说和中医五行理论诞生的基石。

图4 汉字符号“火”的形体演变

另一方面,从索绪尔的符号学观点出发,我们有必要关注汉字符号的意指关系,即符号的“能指”和“所指”作为一个整体,与其所代表的“对象”之间的关系,包括名实关系、意义关系和对应关系[7]346。如前所述,从意义关系上说,汉字符号“火”在创设之初,与它所代表的对象之间具有一种“相似性”,见图5。

甲骨文“火” 自然界之“火”

从名实关系上说,古代先民对汉字符号“火”的理解和运用,具有一定的名实相依性,突出体现为语言崇拜和符号迷信,即认为某些事物的名称具有逢凶化吉、神秘莫测的力量。清朝前期,中国人开始使用一种新型灭火工具“水龙”,清初王微在《远西奇器图说》中曾加以介绍和推广,《苏州地方志》和《同治上海县志》中亦有记载。同时,口语中出现“走水”一词指代“失火”,古典名著《红楼梦》中曾出现过此用法。用克火之“水”取代灾难之“火”来为相关事物命名,正是符号崇拜的表现,又叫语言塔布(Linguistic taboo),见图6。

图6 汉字符号“火”名实关系的依存性

2 文化学视角下的象征符号“火”

汉字作为一套独特的符号系统,融语言、文字、图像于一体,浑然天成。汉字符号构形的象形性传统赋予汉语极强的象征作用,也培育了中国人的形象性思维;由汉字记录的汉语从语音、词汇、语法各方面都体现出意象组合的诗意特征,成为一种富于人文性的语言。另一方面,汉字丰富的形体结构和意象形式本身就积极参与了汉语的组织和中国文化的构建。表意性的汉字符号在汉语的理解和表达中居于核心地位,在以单音节形式为主体的上古汉语中更是如此。方块形体的汉字像积木块一样自由组合,以极大的灵活性创造出无数新的概念和表达形式,决定了中国文化丰富的象征意蕴。

古代先民认识到自然界之“火”后,便与“火”结下了不解之缘,农业文明来源于钻木取火、刀耕火种等对火的合理利用。作为中国古代哲学源头的《周易》中说:“离,为火、为日、为电”(《周易·说卦》);又云:“离,丽也;日月丽乎天,百谷草木丽乎土,重明以丽乎正,乃化成天下。”(《周易·离卦》)自此,古人对火开始有了初步的形而上的哲学认识。许慎《说文解字》对“火”字的阐释为:“南方之行,炎而上。”根据火的形象与功能,中国古代衍生出许多与“火”有关的神话传说。《淮南子·汜论篇》中说:“炎帝于火死而为灶”;《史记·楚世家》记载:“重黎为帝喾高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝喾命曰‘祝融’。”“火”的文化意象更加凸显。与此同时,《尚书·洪范》篇首次涉及五行概念,曰:“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。”从春秋战国直至秦汉,五行学说发展为成熟的理论系统与哲学流派,五行文化影响深远,成为中国传统“二元文化”之一;自然之火也在五行范畴中与南(五方)、夏(五季)、暑(五气)、长(五化)、徵(五音)、赤(五色)、苦(五味)、黍(五谷)、炎帝(五帝)、祝融(五神)等概念、属性乃至人物紧密联系,进入相生相克的五行循环轨道。

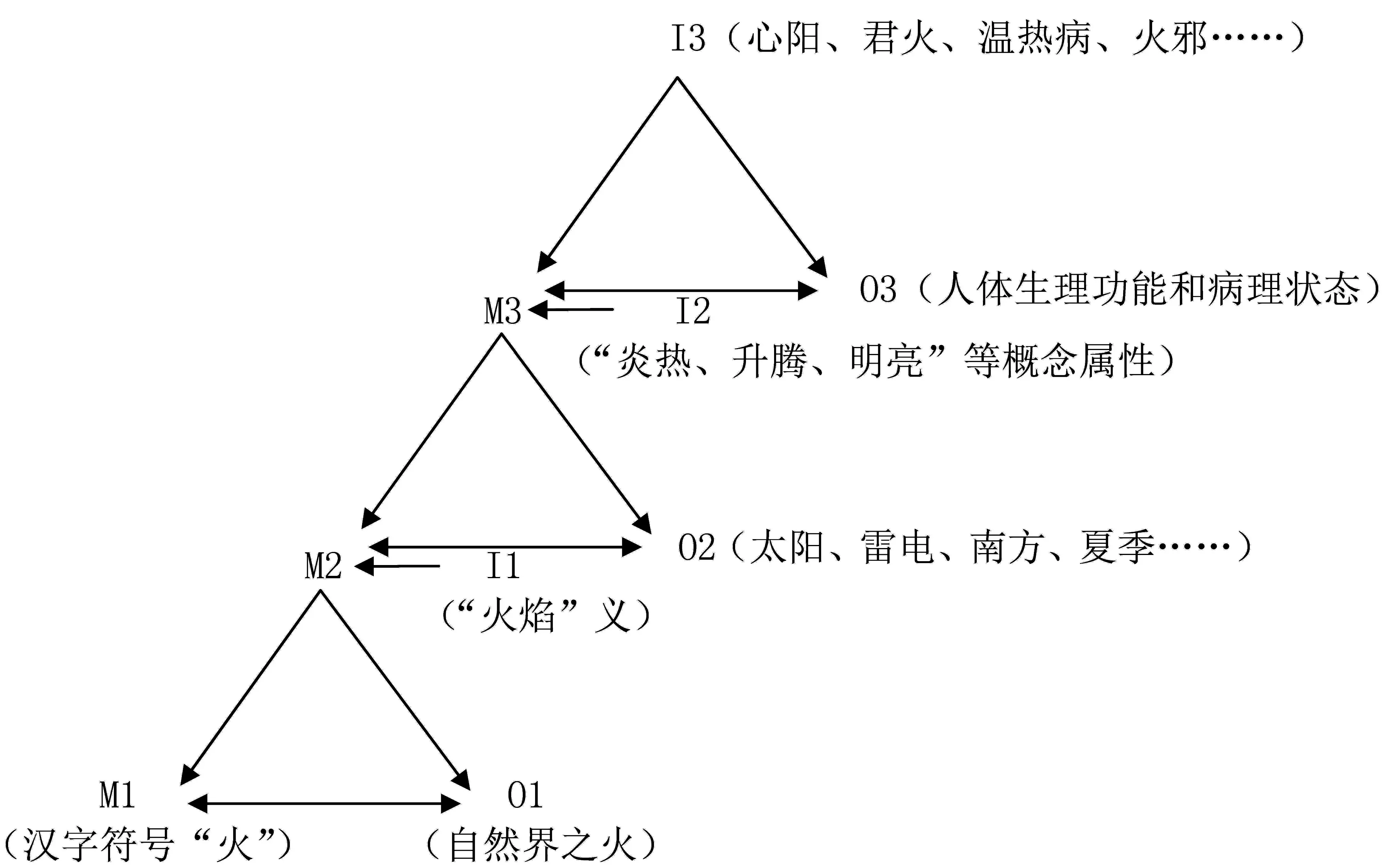

古代先民运用象思维对自然之火进行观察、思考与概括,逐渐剥离出“火”的抽象特征与哲学意蕴:从最初的自然界之火,到以“火”比喻太阳、雷电、南方、夏季等一切炎热而升腾的事物和概念,并将其视作“化成天下”的生命源泉乃至帝王象征,最终使其成为宇宙万物的物质组成之一,而参与自然社会的普遍秩序运行。这是传统五行文化中“火行”文化的起源,也是汉字符号“火”的意指关系的嬗变,见图7。从隐喻层面看,上述过程是从概念清晰的始源域(Source domain)向概念模糊、亟待了解的目标域(Target domain)映射的“概念隐喻”过程;从词源学观点看,是“用作命名的事物的性状特征和功能特征在词里的表现”[8];从符号学角度看,“符号是通过符号来说明的”[9]。可以运用皮尔斯的“符号增长理论”来说明汉字符号“火”的象征意义的形成。

图7 “火”的二级符号链

图7下层的“三位一体”符号,其“媒介(M1)”“对象(O1)”和“解释(I1)”作为一个整体,来说明上层的符号(由M2、O2和I2构成),下层符号是“元符号”,上层符号是“对象符号”。图7显示了已经形成的符号整体变成符号形式与新的内容对应,从而产生更高一层级的意义作用,这是符号学意义上汉字“火”象征意义的由来,汉字符号“火”由此进入了第二级符号系统,成为了形象鲜明的文化象征符号。

3 术语学视角下的中医符号“火”

中医药学和中医语言深深扎根于中国传统文化的土壤之中,中医语言直觉性、形象性和模糊性的特点,不符合简洁化、公认化、实践性、统一性的术语标准化原则,很难与国际接轨,不利于中医药及其文化的对外交流与传播。中医语言的标准化问题一直是一个亟待解决的难题。

当前,学界高度重视中医语言的标准化问题,对中医专名术语展开了充分探讨,涉及阴阳、五行、气等中医基本理论术语、中医病症术语、各脏器经络结构功能术语、病种病机术语、脉诊术语、营养养生术语、健身气功术语、中医情感术语等各个领域与范畴,包括制定中医专名术语的规范标准;研究中医专名术语的训诂翻译;建设中医专名术语语料库等。相关研究机构编纂了《中医药常用名词术语辞典》(2001)、《中医药学名词》(2005)、《实用英文中医辞典》(2002)、《中医药常用名词术语英译》(2004)等中英文中医术语词典,努力完成“为消除不同符号系统间交流的障碍而将一个符号系统的信息变为另一符号系统相应形式的再现信息表达出来的过程。”[10]然而上述成果在实际运用中,依然存在用词不统一、解释不一致、规范化程度不够等问题;跨文化传播中为迎合受众而运用的浅化手段和去异化处理,使得部分中医药术语的训释和翻译即使能够正确传递源语信息,却存在二度编码过程中中医药文化信息流失的缺憾,没有做到真正意义上的“信息再现”。

人类几乎所有认识活动都来源于获取外部世界各种符号所携带的信息,并通过编码将感性认识转化为语言符号,从而实现认知水平的提升;人们群体性的实践活动,也需要通过符号的传递来实现信息的交流。符号既承载科学文化现象,也支配社会实践活动。在经济文化全球化发展的今天,在向世界展示好中国元素,讲好中国故事的历史进程中,符号无疑能起到很好的媒介和桥梁作用。对中医药及其文化的信息编码、训诂翻译、跨文化解读都应建立在符号学研究的基础之上。

运用符号学的观点对中医语言及中医专名术语进行分析、梳理与整合是中医语言信息化建设、中医汉语对外教学、中医药文化发展与传播、中医药话语体系构建的前提。应在准确传递源语信息的同时,保留中医语言的形象性、隐喻性与辩证性的文化特征,在异质文化之间形成一种符号互动;更进一步说,在符号抽象化和符号链逻辑化的基础上,克服语言障碍,打破学科界限,实现一种无国界传播。林栋等运用符号学方法与逻辑学手段,再现了伤寒病的传变过程以及经气在经络系统中的运行过程,[11]有很大的启示。本文尝试用符号与符号链说明中医学术语“火”的表达方式,并论证符号在中医术语标准化和中医药文化对外传播中的重要意义。

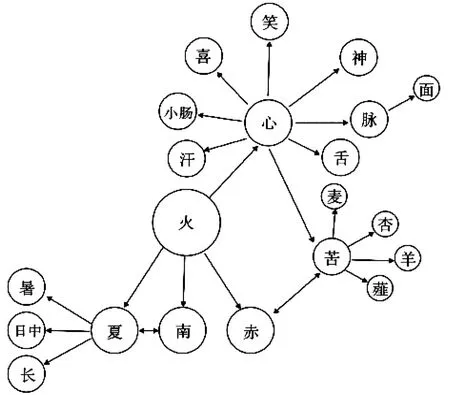

自然中阳光的照射及光合作用,维持生命的循环;雷电引发的自然之火,释放阳光的能源,为生命的繁衍和人类的发展带来能量。在中医学概念中,“火”也是维系人体生命系统活动的能量,“火”与“心”“阳”等概念在哲学意义上相类。如“心”推动血液运行,温煦全身,其功能与“火”类似。《左传·文公四年》云:“天子当阳”;《内经·素问》曰:“心者,君主之官也,神明出焉。”“心阳”“君火”,指心的功能对人体生命活动的意义如同太阳普照万物,又像君主统领天下。“阳”与“火”是一种体用关系,“阳为火之体,火为阳之用”。中医学历来有重阳思想,“阳气者,若天与日”,阳气的盛衰决定着人体生命的进程。“气”与“火”的联系在于运动变化,任继学先生指出:“人体中气、阳、火是三位一体,也是一源三用。”[12]另一方面,“热邪”和“火邪”是中医理论中重要的致病因素。“温”“热”“火”皆为阳盛所化,三者属同一性质的病邪,彼此之间又有区别:热为温之渐,火为热之极;热多指外邪,火多由内生。[13]“火证”指人体内部阳气过盛的病理状态和症状特征,“五志之火”是由情绪失调或行为失常引发“火邪”所致。中医学术语“火”意指关系的形成如图8所示:

图8 “火”的三级符号链

图8下端两个“三位一体”符号中的解释项I1和I2,可以通过“符号的增长理论”将意指关系传递到解释项I3,从而形成一个三级符号链。中医语言系统对符号“火”的解释,既指“中医之火(I3)”,也囊括了“自然之火(I1)”与“象征之火(I2)”的涵义和属性。根据中医学“五行配伍”理论,I3包括图9“心火”系统中所有的意象和概念,并进入图10所示五行相生相克循环系统,使符号“火”在中医语言系统中完成从符号链到符号网的构建过程。

图9 “心火”系统

图10 五行生克示意图

专名和术语的意义主要来自于意指关系,是一种意指符号[7]351,专名术语可以作为任何一种词类出现在汉语句子中,充当一定的句子成分;另一方面,它们又可以依赖情景和语境脱离线性语言结构而独立存在,对于中医专名术语来说,中医语言的诗意化特征进一步加强了这种依赖性。

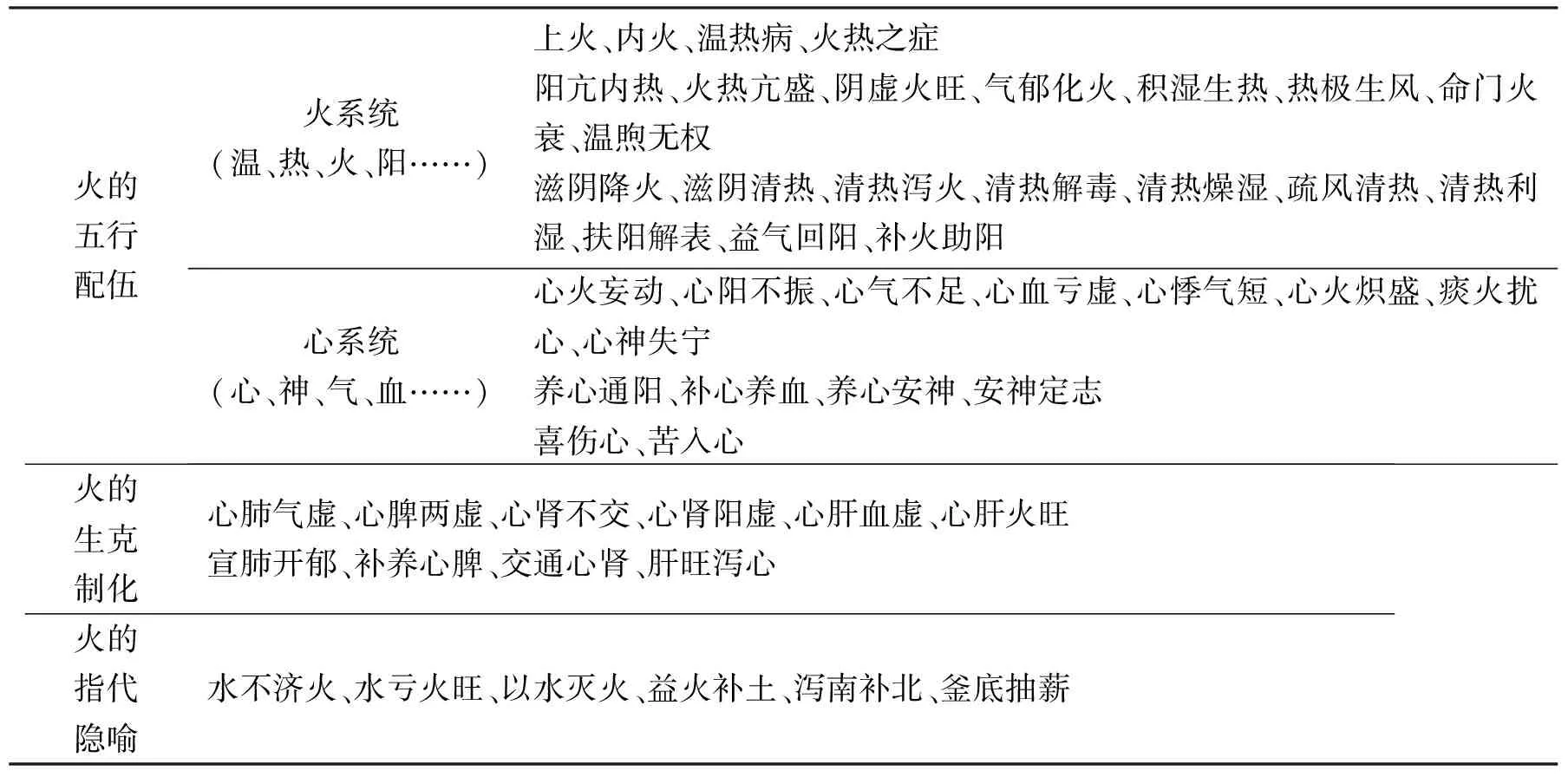

在汉语言文字尤其是上古汉语中,大多数情况下一个字就表示一个词,文字符号系统与词语符号系统的相关性和重合度较高。以上古汉语文字符号书写的中医文献典籍,历经历史的沿革和语言的演变,大多以四字格固定短语形式留存至今,构成现代中医语言系统中的一类专名术语。以中医“火”系统专名术语为例,可以看出这类中医学专名术语的构成和特征,见表1。

表1 中医学“火”系统专名术语

“火”配伍“心”是中医五行理论的起点。“心火”系统专名术语位于中医学“火”系统专名术语的第一层级,指传统意义上的“火邪”“火证”及“心火”系统的其他病症,如“上火”“温热病”“心火炽盛”“心阳不振”,以及由此引发的治疗原则和治疗方法,如“滋阴降火”“清热泻火”“养心通阳”“益气回阳”等。第二层级是第一层级之“火”,尤其是“心火”系统专名术语,进入五行生克制化的循环系统后,衍生出的病因病机和防治法则方面的专名术语,如,心属火,脾属土,火生土,心血不足经过传变致使脾气虚弱,导致“心脾两虚”,需“补养心脾”;再如,肝属木,心属火,木生火,心火及肝导致“心肝火旺”,需“肝旺泻心”。

由符号“火”通过指代隐喻构成的专名术语位于第三层级。受汉语和汉字象形性特征的影响,中医语言多用指代、象征、隐喻等手段追求与汉语语言结构的意合特征相符。如心属火,位居于上属阳;肾属水,位居于下属阴。根据阴阳升降的理论,心火下降于肾,肾水上济于心,才能维持心肾功能的动态平衡,否则会出现“水不济火”的病理现象;更有甚者,当“水克火”的五行规则遭到破坏,肾水过虚或心火太旺,会出现“火侮水”的反常现象,产生“水亏火旺”的病理状态。“火”指代心的功能,“水”指代肾的功能,通过指代与隐喻共同构成第三层级的专名术语。另有,南属火,北属水,南指代心火,北指代肾水,中医术语“泻南补北”象征泻心火以滋肾水的治疗方法。指代象征手法的运用,为中医语言营造出一种诗意化的美感。再有,“釜底抽薪”运用隐喻手法,以生活中炉火正旺,若抽掉炉底柴草,则火势自灭这一现象,比喻临床上因火热亢盛而出现咽喉肿痛、大便干结的症状时,采用寒凉攻下法,大便一通,火热下行,上部热象即可缓解的疗法。正如贾春华先生所言:“中医语言是一种基于隐喻认知的语言。”[14]

从符号学的角度看,在中医学专名术语层面上,符号“火”不仅仅是上述图8所示符号链意指关系的顶端;以其为基础,在中医学概念中展开了更深一层次的符号层级系统,具体如图11所示:

图11 中医学概念中“火”的符号层级

从第一级符号系统到第三级符号系统,中医学术语“火”的意指关系的抽象性逐步增加,呈现出由具体的“所指”到抽象的“能指”的符号化的过程。中医“火”系统理论包罗万象、纷繁复杂,随着中医诊疗理论和中药功能效用的创新与发展,中医学术语“火”会进一步扩展其意指关系,朝向更庞大的符号系统演变发展。

根据皮尔斯的“三分范畴”哲学观与符号观,我们可以梳理出中医语言“火”系统的认知衍义过程和符号表达过程:

第一认知层级:自然界之火——{通过“象思维”}——汉字符号“火”

第二认知层级:{汉字符号“火”+自然界火的属性}——{通过“象思维”}

第三认知层级:{(汉字符号“火”+自然界火的属性)+五行范畴“火”的属性}

——{通过“象思维”}——中医学术语“火”的概念属性

……以至无穷

如上文所述,第三认知层级中医学术语“火”又可以进一步分为以下三个层级:

(1)认知层级:中医学术语“火”——{通过五行配伍}——“心火”系统专名术语

(2)认知层级:{中医学术语“火”+“心火”系统专名术语}——{通过五行生克制化}——动态传变的“火”系统专名术语

(3)认知层级:{(中医学术语“火”+“心火”系统专名术语)+动态传变的“火”系统专名术语}——{通过指代隐喻}——符号化的“火”系统专名术语

……以至无穷

4 结 语

文化符号学家卡西尔把语言分成两种,一种是概念的、逻辑的、科学的语言,另一种是情感的、诗意的、想象的语言。中医语言继承了中国传统文化的象征模式与诗意传统,同时又由于诊疗技术和医疗实践的积累而不断走向综合与抽象,日趋向科学语言靠拢。将符号学的理论和方法引入中医语言研究,为中医语言寻求更精准的表达方式,符合中医语言的发展趋势和国际社会对中医现代化的需求,并为中医学走向现代、走向世界探索一条更有效的道路。与此同时,中医语言的符号学研究,也推动了符号学这门新兴综合性学科向中医领域纵深发展,进一步拓宽了汉语言符号学的研究领域。

展望未来,中医学需要更加广阔的舞台,人类医学的发展同样需要中医学。李幼蒸先生曾提出构想:“在跨学科、跨文化的学术大汇通对话平台上,一方面改造中国传统学术话语方式,使之现代化,另一方面将西方理论语言有效转化为中文可表达的语言;然后再将二者交叉汇通,创造出第三类现代化人文科学语言。”[15]现代化的中医语言符号正是实现这一伟大构想的重要组成部分和强大推动力量。中医语言裹挟着中国文化元素汇入西方医学和人文科学的洪流,必将极大地促进人类健康事业的发展和世界文明的进步。