原发性胆汁性胆管炎患者磁共振检查肝脏表现特点分析

2021-09-10赵宏伟祝佳张国良白雪峰韩飞林光耀

赵宏伟 祝佳 张国良 白雪峰 韩飞 林光耀

原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangi-tis,PBC)是一种慢性自身免疫性淤胆性肝病,由遗传和环境因素引起,以中老年女性常见[1,2]。PBC以肝内中小胆管发生慢性进行性非化脓性胆管炎和小叶间胆管破坏为病理特征,伴有严重并发症[3-6]。利用MRI早期发现和诊断PBC对于制定治疗计划、监测疾病的严重程度和进展、评估疗效和预后具有重要的作用[7,8]。PBC的MRI表现为肝脏信号的改变、形态学改变、门脉高压等,此外,门脉周围晕征和肝门淋巴结肿大是PBC患者具有特征性的MRI表现[9,10]。本研究评价PBC患者的MRI表现,总结其特征,为临床诊治提供依据。

资料与方法

一、研究对象

2012年1月至2020年1月驻马店市第九九O医院收治的PBC患者42例,男10例,女32例;年龄为(52.9±9.8)岁。PBC诊断符合《原发性胆汁性肝硬化(又名原发性胆汁性胆管炎)诊断和治疗共识(2015)》[11]。排除病毒性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝、自身免疫性肝炎、原发性硬化性胆管炎或其他弥漫性肝病。

二、MRI检查

Signa Excite HD 3.0T MRI机(美国GE公司)和八通道相控阵线圈进行扫描。检查前患者禁食4~6 h。成像序列:快速扰相梯度回波序列进行T1加权成像、快速自旋回波序列进行T2加权成像及弥散加权成像(DWI)。观察MRI征象包括弥漫性肝肿大、脾肿大(脾边缘超过肝或脾肋外侧缘5个或5个以上肋单元)、门静脉高压症(门静脉内径管腔增宽,直径>1.4 cm)、门体侧支循环建立和腹水;T2加权像显示肝实质信号强度不均匀;门静脉周围T2加权高信号;门脉周围晕征;肝内胆管数量减少;肝门淋巴结肿大。

三、PBC组织学分期

PBC组织学分期:Ⅰ期(胆管炎期)、Ⅱ期(汇管区周围炎期)、Ⅲ期(进行性纤维化期)和Ⅳ期(肝硬化期)。

四、统计学方法

应用SPSS 19.0软件进行统计分析。绘制ROC曲线,确定DWI最佳诊断截断点,评价DWI对PBC分期的诊断。

结 果

一、MRI征象表现

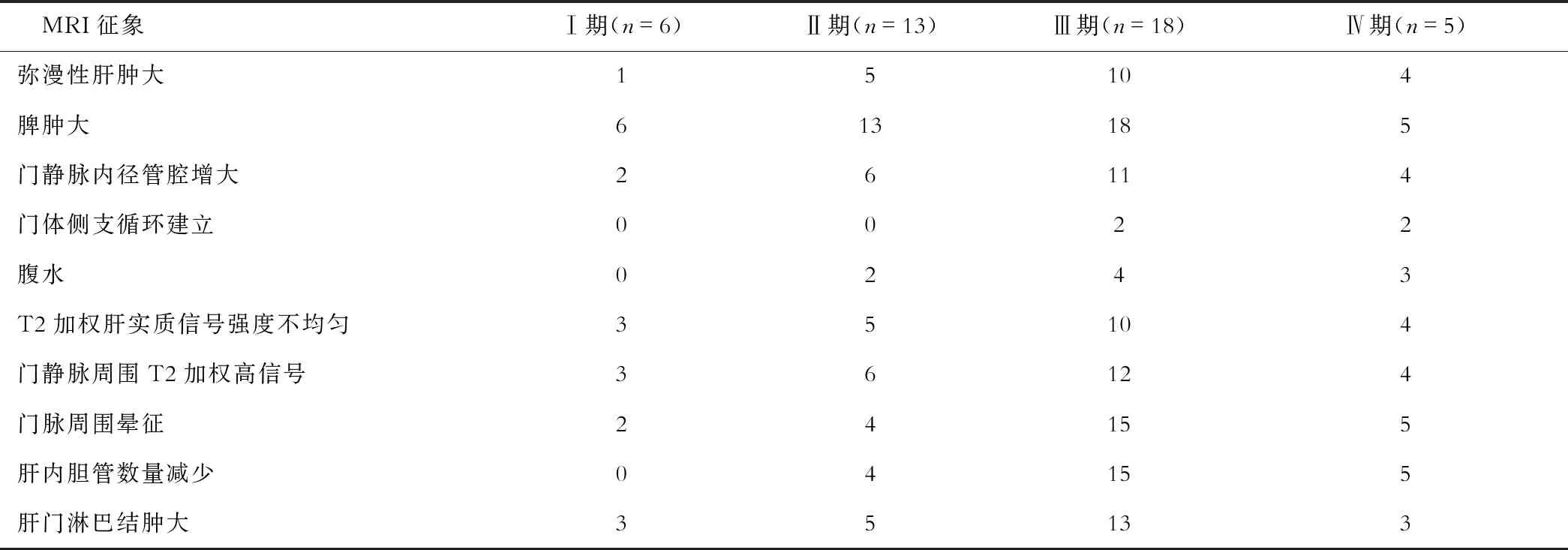

MRI检查发现弥漫性肝肿大20例(47.6%),脾肿大42例(100%),门静脉内径增宽23例(54.8%),门体侧支循环建立4例(7.7%),腹水9例(21.4%)。T2加权成像发现肝实质信号强度不均匀22例(52.4%),门静脉周围高信号25例(59.5%),门脉周围晕征26例(61.9%),肝内胆管数量减少24例(57.1%),肝门淋巴结肿大24例(57.1%)。各期PBC患者MRI成像分布见表1。3例PBC患者的MRI见图1。

表1 不同分期的PBC患者MRI征象分布(例)

注:A:男性,52岁,MRI表现为弥漫性肝肿大和脾肿大;B:女性,51岁,MRI表现为弥漫性肝肿大,肝门淋巴结肿大;C:女性,56岁,MRI表现为门脉周围晕征图1 3例PBC患者的MRI表现

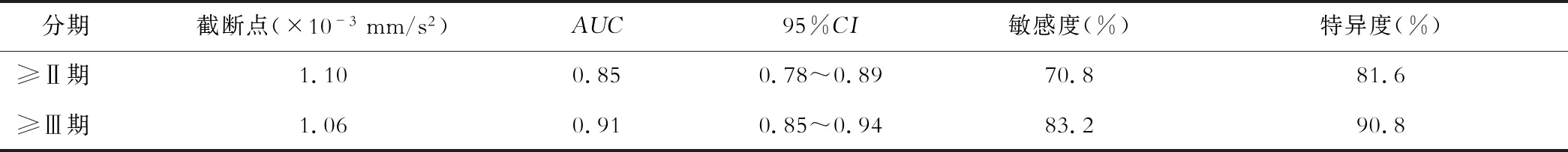

二、不同期PBC患者DWI比较

Ⅰ期患者DWI为(1.12±0.04)×10-3mm/s2,Ⅱ期(1.09±0.02)×10-3mm/s2,Ⅲ期(1.05±0.04)×10-3mm/s2,Ⅳ期(1.01±0.03)×10-3mm/s2,各期之间具有统计学差异(P<0.05)。应用DWI诊断≥Ⅱ期和≥Ⅲ期PBC患者的效能见表2。

表2 DWI诊断PBC分期的效能

讨 论

弥漫性肝肿大是PBC肝脏形态改变的主要形式,与胆管增生和胆汁淤积有关。门静脉高压症是PBC患者的常见体征,包括脾肿大、门体静脉曲张及腹水。在MRI成像中门静脉高压症即可表现为脾肿大、门静脉内径管腔增大、门体侧支循环建立及腹水形成。另外,MRI中常见的门脉周围高信号征象与门脉周围水肿、炎性细胞浸润和淋巴管扩张有关,可见于多种弥漫性肝病,例如PBC。本研究表明不同组织学分期PBC患者的MRI各征象无明显差异。门脉周围晕征是PBC的独特征象[11]。门脉周围晕征是由于门脉三联征周围纤维组织沉积和肝细胞实质消退所致的,通常在MRI T2加权像上更为明显。门静脉周围晕征成像特点为点状高信号周围有环状低信号,表现为门静脉小分支呈点状高信号,无流空效应。本研究中26例患者有门脉周围晕征,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期PBC患者例数有差异。随着PBC患者汇管区炎症进展,造成汇管区炎性破坏、消失,影像表现为肝内胆管数量减少。本研究中肝内胆管数量减少例数占57.1%,表明该MRI征象有助于PBC的鉴别。以往关于PBC患者淋巴结病变发生情况和临床意义的研究结论不尽一致。Blachar等[12]报道了53例PBC患者中有88%发现腹部淋巴结病变。Dodd等[13]研究表明与其他原因的肝硬化患者相比,PBC患者淋巴结病变发生概率更高。本研究中,有24例PBC患者被发现存在肝门淋巴结肿大,对门静脉周围、腹主动脉旁、胃肝韧带、腹膜后等的淋巴结病变未作观察。此外,虽然肝门淋巴结肿大多见于Ⅲ、Ⅳ期PBC患者,但不同组织学分期患者的例数并无差异。据此可以认为肝门淋巴结肿大可能是PBC患者的特征性MRI表现之一,但还需要今后进一步研究探讨。

肝脏信号强度分级和门脉周围晕征分级较为主观,缺乏量化指标,磁共振功能成像如DWI在评价肝纤维化程度中的作用已被广泛认识。Kovac等[14]报道PBC患者平均ADC值在Ⅰ期与Ⅲ期和Ⅳ期、Ⅱ期与Ⅳ期之间有显著差异,建议DWI可用于评估肝纤维化程度。本研究进一步探讨了DWI对≥Ⅱ期、≥Ⅲ期PBC患者的诊断表现,其中对≥Ⅲ期诊断效能较为理想。

门脉周围晕征、肝内胆管数量减少是PBC患者的MRI特异性征象,DWI能够有效诊断≥Ⅲ期PBC患者。因此,MRI可作为无创性评价PBC患者肝纤维化的有效方式,有助于评估PBC病变的严重程度。