城乡医保统筹对居民医疗负担的影响

2021-09-09常雪,苏群,谢浩然

常雪,苏群,谢浩然

摘要:利用2014年和2016年的中国劳动力动态调查数据,运用双重差分模型分析城乡医保统筹制度对居民医疗负担的影响。结果显示,推行城乡医保统筹制度会促进农村低收入居民的医疗服务利用,但并不影响该群体医疗支出占家庭总支出的比重,医保统筹政策减轻了农村中等收入居民的医疗负担,而农村高收入群体和城镇居民受经济约束程度较低,医疗消费几乎不受医保政策的影响。按医疗支出分组的回归结果还表明,城乡医保统筹并不能为重病户分担就医压力。从政策制定的角度,应当重点关注贫困和重疾病家庭,减轻重负担人群的就诊压力,避免因病致贫的发生。

关键词:城乡医保统筹;医疗负担;双重差分模型

文章编号:2095-5960(2021)02-0080-10;中圖分类号:C913.7;文献标识码:A

一、引言

社会医疗保险的设立初衷是减轻居民的医疗负担,避免低收入群体因病致贫。现实中,我国医保制度减轻居民医疗负担的效果并不理想,特别是农村居民医疗负担沉重,在所有致贫原因中,因病致贫的发生在各地区都占有最高的比例。国务院扶贫办建档立卡数据显示,我国因病致贫、因病返贫的贫困户占建档立卡贫困户总数的比例超过40%①①数据来源:中国新闻网,http://www.chinanews.com/gn/2016/06-21/7912090.shtml 。为了更好地发挥医疗保险的保障功能,减轻居民的医疗负担,缩小城乡居民在医保待遇方面的差异,我国正积极推行城乡医保统筹制度,将城镇居民医疗保险和农村新农合制度整合成城乡居民医疗保险,城乡居民实行相同的筹资和报销方案,享受相同的医保目录和定点机构。根据医疗保险的设计原理,医疗保险应当能够在不同人群中分散疾病风险,使得社会财富在患病人群和未患病人群之间、低收入人群和高收入人群之间重新分配,避免由于疾病风险拉大社会的贫富差距以及因病致贫的发生。那么,城乡医保统筹制度能否减轻居民医疗负担?其对城乡居民和不同收入群体的作用是否存在差异?

当前对医疗保险经济效应的评估较多,对越南医保制度、墨西哥医保、美国针对困难群体的医疗补助计划的研究均表明医保制度的实施有利于参保者降低自付的医疗费用。[1][2][3]我国医疗保险制度评估也取得了丰硕的成果,但研究结论并不一致,有研究认为推行医疗报销有助于降低居民的自付比例 [4][5],也有研究认为医保的实施不能减轻医疗支出,居民的医疗负担仍旧沉重[6],只有医保基金支出提高到一定程度时,保障水平上升,才能起到减轻负担的作用 [7],甚至报销比例提高会增加一般疾病的医疗负担。 [8]然而,上述研究或是分别以城镇和农村的医疗保险为研究对象,或是未区分医疗保险类型,笼统地分析医疗保险的作用,由于城乡之间在医疗保障水平、医疗资源等方面存在差异,导致研究结论各异。

城乡医保统筹是今后的必然趋势,由于整合后的城乡医保制度实施时间较短,现有研究对整合后的城乡居民医疗保险关注较少,在研究方法上也以描述性分析居多,集中于对统筹制度的描述或实施前后的制度比较,对效果评价还不够全面和深入,缺乏严谨的实证分析,无法分离出政策的真实效果。已有的实证研究主要从医疗保险公平性的角度,分析了参保模式对缩小群体间获得医疗补偿差异的作用 [9],医保统筹政策对城乡居民医疗服务利用差异的影响。[10]涉及医疗负担的研究认为,在城乡统一的医疗保险中,参保档次越高,医疗支出越多 [11],也有研究以老年人为研究对象展开研究。[12]现有文献对家庭负担方面的研究尚显不足,关于城乡医保统筹制度的政策效果还不明确,本文考虑到城乡居民统筹前的保险差异明显,城乡居民受统筹制度的影响不同,再分不同收入群体、不同医疗负担群体,利用2014年和2016年CLDS数据,构建双重差分模型,以实证的方法分析城乡医保统筹制度对居民医疗负担的影响。

二、分析框架与研究假说

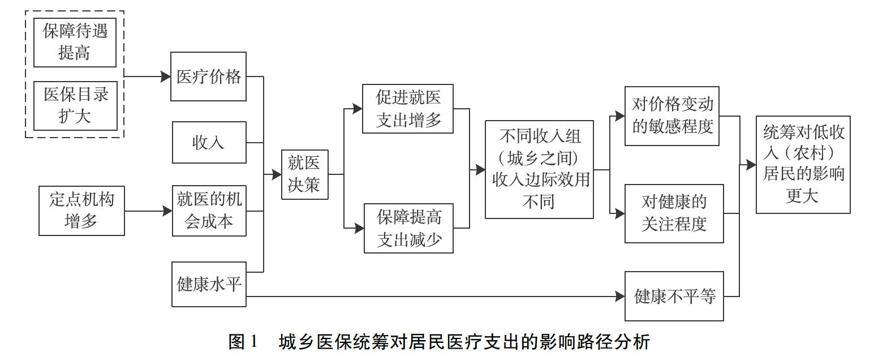

城乡居民医疗保险统筹的主要内容是实行六个统一,即统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理。统筹的实施对居民医疗负担的影响主要与医保待遇、医保目录和定点机构的变动相关。根据各地实施医保统筹前后的报道及文件,城乡医疗保险统筹以后,①在医保待遇方面,按照“待遇就高不就低”的原则,城乡居民享受的报销比例和医保最高支付限额有不同程度的提高,其中,农村居民的提高更为明显。如上海市2017年居民医保统筹后的住院报销比例由城镇居民医保报销60%、新农合报销50%统一提高到70%,并取消了农村居民住院封顶线①①数据来源:http://www.chinanews.com/gn/2016/10-10/8025768.shtml ;北京市2018年实施统筹后门诊报销比例提高5%,住院报销比例提高了5%~10%②②数据来源:http://bj.bendibao.com/zffw/20171214/246632.shtm ;山西省2017年城乡医保统筹后,居民住院医保目录内总费用平均报销比例提高了15%③③数据来源:http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/12/content_5239129.htm。②在医保目录方面,大多数地区在城乡医保目录统一后,医保用药种类大幅度增加,如河北省原新农合的医保用药有1000种左右,城镇居民基本医保用药目录约有2400种,2017年整合后城乡居民基本医保用药目录达到2900种左右①;云南省2017年城乡居民医保统筹后,农村居民报销药品增加了1476种,城镇居民增加了442种,农村居民医保目录增加的幅度更大④④数据来源:http://www.gov.cn/xinwen/2017-12/19/content_5248363.htm 。③在定点医疗机构方面,将符合条件的城镇居民医保和新农合定点医疗机构,实行统一管理、统一结算,如北京市将新农合的800多家定点医疗机构和城镇居民医保的2000多家定点机构共同增加到3000余家②,山西省定点医药机构从2000多家增加到7000多家③。

根据Gertler等的理论模型,影响消费者就医行为的因素包括健康情况、收入水平、医疗价格、看病的机会成本等。[13]统一定点管理,农村居民可就诊的医保定点医院数量增多,提高了就医的便利性和及时性,降低了就医的机会成本。统一医保待遇和医保目录,使得报销水平提高,一部分统筹前医保报销范围外的药品和诊疗项目被纳入医保体系中,居民享受医疗保障的范围进一步扩大,相当于医疗价格降低,同时也会刺激参保人的医疗服务需求释放 [14],促使参保人选择更高级别的医疗机构。[15]因此,城乡医保统筹后,虽然医疗价格降低,但是人们出于风险规避的态度会释放合理的医疗需求,缓解该治疗而未治疗的情况,居民的医疗服务利用增多,甚至可能产生医疗服务的过度利用,使得医疗总费用提高。综合以上分析,如果就医支出增加的部分能够被医疗报销金额所弥补,则体现为患者个人支付的医疗费用不变或降低;如果医疗保障水平的提高不能抵消就医增多导致医疗费用增长的部分,则体现为医疗负担加重。因此,医疗保险统筹对就医负担的影响方向难以从理论上做出预期判断,还需要通过数据分析加以判断,但是不同人群受保险政策的影响程度的比较可以从理论上做出预期判断。

对于不同收入组的家庭,医疗保险所起的激励作用是不同的。首先,由于边际收入效用与收入成负相关关系,高收入群体边际收入效用更低,健康存量增加相比节约医疗支出所能带来的效用提升更高,就医决策受医疗价格的制约较小。医疗服务是健康的衍生需求,从医疗服务需求弹性的角度来讲,高收入人群的需求弹性较小,受保险的影响要弱于低收入者。其次,居民中存在与收入相关的健康不平等,高收入人群的健康状况更好。[16][17]低收入群体对医疗服务的需求价格弹性高于高收入群体,用于医疗方面的支出受医疗服务价格的影响更大。[18]高收入者在医保统筹前抑制医疗服务需求的可能性较小,就医决策受医疗保障的影响较小,而低收入者更加可能在医保待遇提高后释放医疗服务需求,低收入群体医疗支出增大的可能性较高。由此提出研究假说1:与高收入群体相比,城乡医保统筹对提高低收入群体医疗支出的作用更大。

与此类似地,与城镇居民相比,过去农村居民医疗保障不足,医疗服务利用受经济约束的程度更高,统筹后医保待遇提高幅度更大。由此提出研究假说2:与城镇居民相比,城乡医保统筹对提高农村居民医疗支出的作用更大。具体影响机制如图1所示。

三、数据来源、模型与变量

(一)数据来源与模型介绍

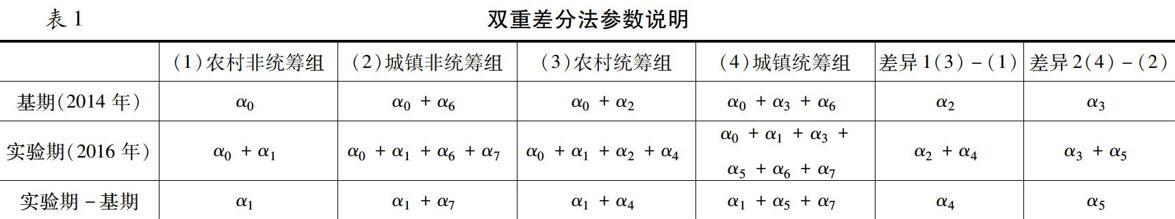

本文的数据来源于中国劳动力动态调查数据(China Labor-force Dynamic Survey,简称CLDS)于2014年和2016年两期的调查数据,样本覆盖了中国29个省市(除港澳台、西藏、海南外),调查对象为样本家庭户中年龄15至64岁的家庭成员。本文基于双重差分模型比较处理组与参照组在政策实施前后医疗支出变化的差异,以此作为政策的净效应。由于城乡医保制度统筹是逐步推进的,同一地區居民的参保类型并不完全一致,所以本文通过受访者的参保类型判断家庭所处地区是否推行城乡医保统筹制度。城乡医保统筹的主要形式是将新农合和城镇居民医保合并为城乡居民医疗保险,如果受访者参保的是城乡居民医疗保险,则认为该地区推行了城乡医保统筹;如果受访者参保的是新农合或城镇居民医疗保险,则认为该地区尚未推行城乡医保统筹。本文的处理组为实行城乡医保统筹的样本,参照组为未实行医保统筹的样本。为了使分析更严谨,文章剔除了重复参保以及参保类型与户籍不匹配的样本,在保留的样本中,参与新农合的为农村居民,参与城镇居民医保的为城镇居民。由于实行医保统筹前,城镇和农村分别实行不同的医疗保险制度,且制度差异明显,因此本文将样本按户籍和实验期是否统筹分为四组考察统筹政策的效果,分别是农村统筹组(2014年参保的新农合、2016年参保城乡统一保险的样本),农村非统筹组(参保类型保持新农合未变的样本),城镇统筹组(2014年参保城镇居民医保、2016年参保城乡统一保险的样本)和城镇未统筹组(参保类型保持城镇居民医保未变的该样本)。构建双重差分回归模型如下:

yit=α0+α1·T+α2·G1i+α3·G2i+α4·T·G1i+α5·T·G2i+α6·Ri+α7·T·Ri+γ·Xit+εit(1)

上式中,yit为被解释变量,表示个体i在第t期的医疗支出。G1i和G2i是处理组的虚拟变量,如果样本i为农村统筹组,则G1i=1;如果样本i为城镇统筹组,则G2i=1;如果样本i未实行城乡医疗保险统筹,则G1i=0并且G2i=0。Ri代表地区的虚拟变量,Ri=1代表城镇地区,Ri=0代表农村地区。T为实验期的虚拟变量,如果T=1,代表是实验期(2016年)的观测样本;如果T=0,代表是基期(2014年)的观测样本,Xit表示影响医疗支出的其他控制变量。

双重差分法参数说明如表1所示。其中α4和α5表示政策的净效应,其统计显著性反映政策的效果;α4表示城乡医保统筹对农村居民医疗支出的净影响;α5表示城乡医保统筹对城镇居民医疗支出的净影响;在其余参数中,α1表示没有实行医保统筹的农村地区样本在实验期和基期之间医疗支出的变化;α2表示基期(2014年)农村地区统筹组与非统筹组两个群体医疗支出的差异;α3表示基期(2014年)城镇地区统筹组与非统筹组两个群体医疗支出的差异;α6表示基期(2014年)未实行医保统筹地区居民医疗支出的城乡差异;α7表示未实行医保统筹的居民两年间医疗支出变化的城乡差异。

(二)变量选择和描述性分析

1.因变量

一般来讲,医疗消费会受家庭的人口结构和经济特征的影响,往往是家庭决策的结果[19],因此本文以家庭作为研究对象。本文的因变量为医疗负担,文献中常见的对医疗负担的衡量指标主要有两大类,一类是以自付金额或是医疗支出的自付比例衡量 [3][4],第二类是考虑家庭的支付能力,将医疗支出与家庭收入或支出相结合。[20][21]本文借鉴现有文献的研究成果,以“医疗支出”和“医疗支出占家庭总支出的比重”衡量家庭的经济负担。

2.其他控制变量

借鉴Andersen构建的医疗服务利用行为的模型[19],本文选择影响医疗负担的因素包括人群特征、健康状况、环境因素和医疗服务的可及性几部分:

①人群特征包括家庭人数、15岁以下儿童数量、65岁以上老人数量。家庭人数体现了家庭规模,家庭人数越多,家庭的医疗消费越多。[22]老年人口身体机能老化更容易增加医疗服务利用,现有研究认为老龄人口抚养系数对医疗保健支出有显著的正向影响 [23],儿童数量对医疗费用的影响存在两种效应。一种是数量效应,认为儿童是免疫力较低的群体,儿童数量越多,家庭需要支付的医疗费用越高;另一种是质量效应,认为子女数量较少的家庭会更加重视儿童的健康,会增加健康投资用于维持健康。[24]也有研究认为年龄结构对医疗支出的影响非常微弱[25],远不及医保政策和收入的解释力强。

②健康状况主要以家庭中身体不健康的人数衡量。医疗服务利用的目的就在于改善健康状况,健康状况是影响医疗支出最重要的指标之一。[26][27]家庭身体不健康的人数越多,需要的医疗服务越多,家庭医疗支出越多,身体健康程度影响到劳动供给,会给家庭收入带来损失,从家庭决策的角度,会缩减家庭支出用于应对疾病风险。因此身体不健康的人数越多,医疗支出占家庭支出的比例也越高。

③环境因素主要衡量居民的患病风险,从包括空气污染严重程度和水污染严重程度两方面衡量。生活环境会影响居民疾病谱、发病率等指标,恶劣的环境容易滋生细菌,传染疾病,进一步恶化居民的健康状况,也不利于患病后恢复,会对居民的医疗保健支出产生影响。[28]

④医疗服务的可及性分别以家庭收入和社区内医疗机构数量两方面度量。收入反映了医疗服务的经济可及性,对居民医疗支出有重要影响,多数研究认为高收入群体的医疗支出相对更多。[5][22]社区内医疗机构数量越多,代表就近的医疗资源越丰富,可能医疗支出越多。

变量的描述性统计包括两个处理组和两个参照组分别于基期(2014年)和实验期(2016年)的基本特征,如表2所示。

在各组样本的对比中发现,城镇家庭医疗支出的平均水平高于农村家庭,并且由于城乡居民的经济条件和消费能力存在差距,尽管农村家庭的平均医疗支出低,但是医疗支出在家庭支出中占更高的比重。在实验基期,农村内部无论是统筹组还是未统筹组,在政策实施前居民的医疗支出和医疗支出占家庭总支出的比重相差不大,城市居民两组之间的医疗支出也没有显著的差异。与2014年的特征相比,2016年所有居民的医疗支出均增加。并且两年间平均家庭规模扩大,家庭中老年人数量增多,除城镇非统筹组外,儿童数量均有所增加。

总体而言,农村家庭的家庭规模略大于城镇家庭,农村家庭中身体不健康的人数较多,15岁以下儿童和65岁以上老人数量均高于城镇家庭。可见,农村家庭的人口结构特征更倾向于产生更高的医疗支出。农村家庭的总收入低于城镇家庭,农村地区的空气和水污染情况要比城镇乐观,城镇居民的自然生活环境更差,容易引起健康恶化导致产生更高的医疗费用。城镇地区社区内医疗机构数量更多,就近就医的便利性更高。

四、实证结果分析

(一)双重差分模型回归结果

以“医疗支出”和“医疗支出占总支出的比重”为因变量,运用双重差分模型进行计量分析,回归结果如表3所示:

处理组与时期交互项的系数是本文重点关注的,该系数反映了政策的净效应,农村统筹组与时期的交互项在10%水平下显著,说明在农村推行医保统筹对增加医疗支出具有显著的正向效应,意味着农村家庭在医保政策与城镇并轨后增加了医疗服务的利用,但医疗支出占家庭支出的比重未有显著影响,说明统筹对家庭整体的经济负担影响不大。而实行医保统筹对城镇家庭的医疗支出和医疗支出占比都不存在显著的影响,说明城镇家庭的医疗支出受保险的影响较小,这是由于过去城乡医保差异大,城镇居民的医疗保障水平相对较高,医疗服务需求受到抑制的情况不常见,受医保政策变化的影响较小,就医习惯和行为并未发生明显的改变,对医疗资源的利用变化不大或只有小幅度增加,由药品价格上涨和医疗利用增多导致的费用增加与医保赔付数额的增加量能够基本持平。农村统筹组和城镇统筹组的系数分别表示农村地区和城镇地区统筹组和非统筹组基期(2014年)医疗负担的差异,该系数不显著意味着统筹样本和非统筹样本的医疗负担在实行医保统筹前不存在显著差异,说明城乡医疗保险统筹制度在试点选择方面不具有选择性,试点地区与非试点地区差异不明显。时期的系数显著说明对于没有实行医保统筹的农村地区样本而言,在实验期的医疗支出占家庭支出的比重高于基期,意味着随着时间发展,原本的新农合参保对象医疗支出变化不大,但是医疗支出占家庭支出的比重在增加。地区的系数显著说明政策实施前,参保新农合的居民和参保城镇居民医保的居民之间无论在医疗支出还是医疗支出占家庭支出比例方面均存在显著的差距,农村居民医疗支出更少,医疗支出占比更高,医疗负担更重。

在其他影响因素中,家庭总人数越多,家庭的医疗支出越多,但是家庭规模越大,相应的抗风险能力更强,医疗支出占总支出的比重更低。从家庭结构看,家庭成员的健康状况和年龄结构会影响家庭的医疗费用。15岁以下儿童人数越多,医疗支出越多,说明儿童是疾病的高发群体。家庭收入越高,醫疗支出越多,说明高收入家庭更加注重卫生保健,享受更多的医疗服务,高收入家庭其他方面的消费能力也更高,因此医疗支出占总支出的比重偏低。水污染程度会恶化家庭成员健康,导致家庭的支出增多。社区内医疗机构数量越多,医疗的可及性越强,可能产生的支出越多。在东、中、西不同地区之间,中西部居民的医疗支出更多,基本与地区之间的健康情况相符合,加之经济发展水平的差异,中西部地区居民的医疗负担更加沉重。

(二)分收入组的回归结果

收入是影响医疗服务利用的重要指标之一,我国存在不同收入群体之间医疗服务利用的不平等,低收入群体因经济困难患病后不就诊的现象更为常见,不同收入群体对医疗服务的需求价格弹性存在差异,根据保险政策的变化会做出不同的响应。本文以2014年的收入为基准,将总样本按照收入分为高收入、中等收入组和低收入三组。按收入分组后,不同收入组家庭的医疗负担受医保政策影响的回归结果如表4所示。

从上表可以看出,统筹政策对医疗支出的影响仅限于对低收入家庭起作用,且统筹政策并未能减轻低收入人群的医疗负担,反而增加了低收入群体的医疗支出。由此可见,政策实施后,低收入家庭医疗服务利用的增长幅度更大,释放了医疗服务需求,而中高收入家庭的医疗支出既没有显著增长也没有显著降低,说明医保待遇提高恰好能弥补增加利用医疗服务的费用。在考虑家庭总支出的情况下,回归结果显示,低收入家庭增长的医疗支出并未对其造成额外的负担,但是医保风险分担的作用也比较有限。中等收入家庭用于医疗支出的比重减小,意味着医疗负担减轻。

在其他控制变量中,家庭成员的健康状况在所有收入组的回归中均有重要影响,身体不健康的人数越多,支付的医疗费用越高,家庭医疗费用占比越高。儿童数量仅在高收入家庭对医疗支出有显著影响,高收入家庭更加重视儿童的健康和保健,用于儿童的医疗支出更高。与预期相反的是在中等收入家庭的回归中,老人数量越多,家庭支出反而减少。有文献表明,65岁以上老人生病后有医疗支出的概率更低 [29],王力男的统计表明,老年人在社区卫生服务中心就诊的比例接近50%,高于儿童和劳动年龄群体。在所有年龄组中,老年人在二级、三级医院就诊的比例最低,且老年人报销比例较高[30],导致老年人虽然是疾病高发群体,但是自付的医疗费用并不一定高于其他年龄组,以上因素可以解释回归结果显示老年人数量增多反而降低了家庭用于医疗方面的支出。社区内医疗机构的数量越多,只会增加低收入组的医疗支出,可能由于中高收入组在社区医院就诊的比例较低,因此不受社区医疗资源的影响。低收入家庭的医疗支出占总支出的比重更容易受家庭成员结构和社区内医疗机构数量等因素的影响,说明低收入家庭的抗风险能力较弱。中高收入人群的医疗负担主要由医保政策、家庭成员的健康情况和家庭收入决定,几乎不受其他客观因素的影响。空气和水污染严重程度与医疗支出占比有负向关系,这是因为城乡居民的生活环境存在差异,城镇居民的空气和水质量更差,城镇居民的医疗支出占比更低,导致空气和水的污染程度与医疗支出占家庭总支出的比重之间存在较强的相关关系。社区内医疗机构数量对医疗负担有正向影响,社区内医疗机构数量越多,会增加看病频率,增加医疗支出,并增加医疗支出占家庭总支出的比重。而中高收入群体经济条件更好,在社区以外医院就诊的比例较高。

(三)不同医疗支出群体的回归结果

从保险精算学的角度,医疗费用的分布具有明显的“右偏性”,伏天伟在抽样的11万人次的数据统计中发现,7%比例的患者的住院费用占全部住院费用的40%[31],医疗支出高的家庭往往是重疾病户,应当是政策需要重点关注的对象。按医疗支出分组进行分析有助于理解医保政策对不同患病程度的群体医疗负担的影响。按医疗支出分组的回归结果如表5所示。

医疗支出较高的家庭是本文重点关注的对象,较高的医疗支出多是来自于重疾病,高支出组意味着健康状况更差。低健康水平的居民事前道德风险很弱 [32],并且有更大概率会因医疗支出挤出正常的生活支出 [33],因此对这部分居民而言,医疗服务的需求弹性较小,几乎不存在过度利用的问题。医疗保险的作用更应该体现为帮助居民分担风险,减轻医疗负担,避免因病致贫。在本文关注的统筹组与时期的交互项系数中,只有低支出组的回归系数显著,表明推行城乡医保统筹并不能帮助医疗负担较重的群体,未能缓解重病家庭因病致贫的风险,因此在政策制定上还应当有侧重点的关注高负担群体,充分发挥城乡基本医疗保险与城乡居民大病保险、重特大疾病医疗救助等的协同互补作用,重点减轻重疾病家庭的医疗负担。

对于医疗支出较低的家庭:一种情况是由于经济约束,合理的医疗服务需求受到抑制,医疗方面的消费较低;另一种情况可能是健康状况较好,实际需要的医疗服务较少。如果是第一种情况,医疗支出低的家庭是经济困难、抑制医疗需求的群体,说明实行医保统筹后增加了这类群体的医疗服务利用,但同时医疗支出也随之增多,实际上加重了他们的医疗负担,仍旧有因病致贫的风险,反映出医保政策风险分担的作用有限。如果是第二种情况,健康状况较好、医疗服务需求较少的居民医疗支出增多,很可能意味着存在道德风险的问题,比如在医保待遇提高后不注重日常保健,减少个人预防性健康投资,使得治疗费用增多,或是过度利用医疗资源,也可能是由于医疗机构方面过度供给导致医疗自付的医疗支出增多,无论是需方还是供方可能存在的道德风险形式都不利于医保制度的健康运行。综合以上两种情况,城乡医保统筹对低支出家庭的负面影响有两方面,一是增加了患病但是经济困难家庭的负担,二是造成了未患病群体的过度利用。为了避免医疗资源的浪费和患病人群因病致贫,在医保政策的制定方面,应当关注对健康危害大、有致贫风险的疾病种类,为真正有健康需求的人就诊免除后顾之忧。

五、结论与启示

我国过去实行城乡分割的医疗保险制度,城乡居民的医疗负担差异较大。城乡医保统筹的目的就在于促进城乡居民平等享受医保待遇,减轻居民的医疗负担,避免因病致贫。本文以家庭为研究单位,建立双重差分模型,利用CLDS 2014年和2016年的追蹤数据,考察推行城乡医保统筹对城乡居民医疗负担的影响,得到以下主要结论:

第一,城乡医保统筹制度使得农村低收入群体的医疗需求在一定程度上释放,医疗支出增多,体现出城乡医保统筹制度在促进居民就诊方面的积极作用;但对医疗支出占比没有显著影响,说明医疗保障水平仍需进一步提高。实施城乡医保统筹后,农村高收入居民和城镇居民医疗服务利用增多导致的费用增多与医保待遇的提升能够基本持平,这部分居民的医疗消费未受到统筹制度的影响。

第二,医疗负担高的居民是需要政策给予重点经济支持的群体,但是城乡医保统筹制度并未能兼顾到高负担群体,在减轻医疗负担方面的作用不强,高负担家庭因病致贫的风险仍旧很高。 相反,城乡医保统筹制度增加了农村低支出家庭的医疗支出,可能增加了患病但是经济困难家庭的负担,还可能造成未患病群体的过度利用。

根据以上研究结论,本文提出如下政策建议:第一,关注贫困地区、贫困家庭的就医和健康状况,建立健康扶贫基金,对因病致贫、因病返贫的重病户家庭或特殊慢性病家庭实行精准救助。第二,在医保政策的制定方面,进一步巩固和完善基本医疗保险与城乡居民大病保险和医疗救助的衔接。尤其要对健康危害大、致贫风险高的病种给予较多的经济支持,提高大病保险倾斜力度,增强医疗救助托底保障功能,最大限度的减轻居民医疗负担,切实解决居民看病难、看病贵的问题。

参考文献:

[1]Jowett M, Contoyannis P, Vinh N D. The Impact of Public Voluntary Health Insurance on Private Health Expenditures in Vietnam[J]. Social Science & Medicine, 2003,56(2):333~342.

[2]Wirtz V J, Santa-Ana-Tellez Y, Servan-Mori E, et al. Heterogeneous Effects of Health Insurance on Out-of-pocket Expenditure on Medicines in Mexico[J]. Value in Health, 2012,15(5):593~603.

[3]Finkelstein A, Taubman S, Wright B, et al. The Oregon Health Insurance Experiment: Evidence from the First Year[J]. Quarterly Journal of Economics, 2012(3):1057~1106.

[4]刘明霞,仇春涓.医疗保险对老年人群住院行为及负担的绩效评价——基于中国健康与养老追踪调查的实证[J].保险研究, 2014(9):58~70.

[5]王新军,郑超.医疗保险对老年人医疗支出与健康的影响[J].财经研究,2014(12): 65~75.

[6]方黎明. 新型农村合作医疗和农村医疗救助制度对农村贫困居民就医经济负担的影响[J]. 中国农村观察, 2013(2):80~92.

[7]王晓亚,黄德海,卜鹏滨.医疗保险的双重效应与居民医疗支出:作用机理及实证检验[J].当代经济科学,2018(5): 1~11;124

[8]丁锦希,李晓婷,顾海.新型农村合作医疗制度对农户医疗负担的影响——基于江苏、安徽、陕西的调研数据[J].农业经济问题,2012(11): 91~97;112.

[9]顾海,张希兰,马超.城乡医疗保障制度的受益归属及政策含义[J].南京农业大学学报(社会科学版), 2013,13(1):88~94.

[10]马超,宋泽,顾海.医保统筹对医疗服务公平利用的政策效果研究[J].中国人口科学,2016(1):108~118.

[11]郭华,蒋远胜.医疗保险保障水平提高是否增加医疗服务的诱导需求——以成都市城乡居民为例[J].农业技术经济,2014(1):120~128.

[12]刘莉,林海波.医保一体化降低了健康状况不佳城乡居民的医疗负担吗?——基于分位数倍差法的分析[J].财经论丛,2018(8):22~31.

[13]Gertler P, Locay L, Sanderson W. Are User Fees Regressive?The Welfare Implications of Health-care Financing Proposals in Peru[J]. Journal of Econometrics,1987,36(1~2):67~88.

[14]周坚,申曙光.社会医疗保险政策对医疗服务需求影响效应的实证研究——基于广东省云浮市参保群体的分析[J].保險研究,2010(3):63~71.

[15]于长久.疾病类型、医疗保险与农民就医机构选择行为研究[J].农业技术经济,2017(2):82~92.

[16]解垩.与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究[J].经济研究,2009(2):92~105.

[17]王翌秋.谁从新型农村合作医疗制度中受益——兼论健康和医疗服务利用的公平性[J].农村经济, 2012(2):84~88.

[18]Mocan H N, Tekin E, Zax J S. The Demand for Medical Care in Urban China[J]. World Development, 2004(2):289~304.

[19]Andersen R M. Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does it Matter?[J]. Journal of Health & Social Behavior, 1995(1):1~10.

[20]Sun X Y, Jackson S, Carmichael G, et al. Catastrophic Medical Payment and Financial Protection in Rural China: Evidence from the New Cooperative Medical Scheme in Shandong Province[J]. Health Economics,2009(1):103~119.

[21]李华,徐英奇,高健.分级诊疗对家庭医疗经济负担的影响——基于基层首诊视角的实证检验[J],江西财经大学学报,2018(5):49~61.

[22]胡宏伟,曲艳华,高敏.医疗保险对家庭医疗消费水平影响的效应分析——兼论医疗保险与贫困的联合影响[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2013(4):20~27.

[23]唐齐鸣,项乐.中国居民医疗保健支出的影响因素及区域差异性研究[J].金融研究,2014(1):85~98.

[24]周鳳秀,张建华.人口年龄结构对居民医疗保健支出影响的区域及城乡差异[J]. 中国卫生经济,2016, 35(10):48~50.

[25]Baltagi B H, Moscone F. Health Care Expenditure and Income in the OECD Reconsidered: Evidence from Panel Data[J]. Economic Modelling, 2010, 27(4):804~811.

[26]Ellis R P, Mcguire T G. Predictability and Predictiveness in Health Care Spending[J]. Journal of Health Economics, 2007, 26(1):25~48.

[27]胡宏伟,刘雅岚,张亚蓉.医疗保险、贫困与家庭医疗消费——基于面板固定效应Tobit模型的估计[J].山西财经大学学报,2012(4):1~9.

[28]高洪洋,胡小平,王彦方. 中国农村居民医疗保健支出的影响因素[J]. 财经科学, 2016(2):82~92.

[29]叶春辉,封进,王晓润. 收入、受教育水平和医疗消费:基于农户微观数据的分析[J]. 中国农村经济, 2008(8):16~24.

[30]王力男,丁玲玲,方欣叶,等. 老年人消耗的医疗资源分析:基于上海市医疗机构数据[J]. 中国卫生经济, 2018(4):61~66.

[31]伏天伟. 医疗费用分布及住院医疗保险费率研究——基于成都市基本医疗保险人群的实证研究[D]. 西南财经大学, 2016.

[32]傅虹桥,袁东,雷晓燕. 健康水平、医疗保险与事前道德风险——来自新农合的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2017(2):159~180.

[33]谢明明,王美娇,熊先军. 道德风险还是医疗需求释放?——医疗保险与医疗费用增长[J]. 保险研究, 2016(1):102~112.

The Influence of Urban and Rural Medical Insurance System on the Medical Burden of Residents

- Based on the Difference in Urban and Rural Areas

CHANG Xue1,SU Qun2,XIE Haoran3

(1.School of Economics, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing,Jiangsu 210023,China;

2.College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing ,Jiangsu 210095,China;

3.School of Marxism, Sun Yat-sen University,Guangzhou,Guangdong 510275,China)

Abstract:Based on the Chinese Labor-force Dynamic Survey data in 2014 and 2016, this paper built the difference-in-difference model to analyze the impact of Urban and Rural Medical Insurance System on the medical burden of urban and rural residents. The results show that the implementation of the Urban and Rural Medical Insurance System will increase the medical expenditure of low-income rural residents rather than share of the medical expenditure in total expense. The policy has reduced the medical burden of middle-income rural residents. However, high income community and urban residents are less subject to economic constraints, their medical consumption is hardly affected by the medical insurance. the improvement of medical insurance treatment has alleviated the medical burden of the medium-to-income rural residents. The regression results by medical expenditure group also show that the current medical insurance system could not share the pressure of medical treatment for families with heavy medical burden. Therefore, from the perspective of policy making, we should improve the medical insurance treatment for serious diseases and reduce the pressure of medical treatment for people with heavy burden to avoid the occurrence of poverty caused by diseases.

Key words:urban and rural medical insurance system;medical burden;difference-in-differences model

责任编辑:吴锦丹 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌 张建伟 张领

收稿日期:2020-09-14

基金项目:国家社会科学基金重大项目“新时代我国农村贫困性质变化及2020年后反贫困政策研究”(19ZDA116);教育部人文社科研究项目“中国农村社会分层与代际收入流动性研究”(17YJC630008)。

作者简介:常雪(1990—),女,河北唐山人,博士,讲师,研究方向为农业经济和社会保障;苏群(1968—),女,宁夏银川人,教授,博士生导师,研究方向为农业经济和社会保障;谢浩然(1995—),男,江西宁都人,硕士,研究方向为社会保障。