提拉旋转手法治疗椎动脉型颈椎病的颈椎X线成角变化和临床疗效※

2021-09-09陈国华余焙佳许秀玫吕欣荣

陈国华,余焙佳,许秀玫,吕欣荣,肖 聪,王 奕

(广东省汕头市中医医院,广东 汕头515000)

椎动脉型颈椎病(cervical spondylosis of vertebral arterytype,CSA)主要是因为颈椎的椎动脉受到椎间孔周围骨赘或椎间盘突出的刺激,导致头部供血异常,继而出现眩晕、头痛、视物不清、恶心、呕吐,甚至猝倒等症状的临床疾病。该病病情复杂,容易反复发作,严重影响患者的日常生活。目前临床常用的保守治疗方法包括消炎止痛、松弛肌肉、营养神经、针灸推拿、理疗等[1]。提拉旋转手法是汕头市中医医院林创坚教授总结多年临床诊疗经验创制的推拿手法,是对传统旋转手法的调整和改良,具有易操作、风险系数低、见效快等特点。临床研究表明,采用提拉旋转手法治疗颈源性眩晕的总有效率明显高于常规西医治疗,能有效改善患者的眩晕症状[2]。笔者采用提拉旋转手法治疗CSA患者,以口服盐酸氟桂利嗪胶囊配合牵引治疗作为对照,比较两组患者临床疗效及治疗前后颈椎X线成角变化,从而了解提拉旋转手法治疗CSA的临床疗效,现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2019年1月至2020年1月在汕头市中医医院治疗的120例CSA患者,采用随机数字表法分为对照组和治疗组,每组60例。对照组男27例,女33例,平均年龄(45.9±2.8)岁,平均病程(18.1±4.7)个月。治疗组男24例,女36例,平均年龄(46.3±2.6)岁,平均病程(18.3±4.6)个月。两组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究符合《赫尔辛基宣言》相关伦理要求。

1.2 诊断标准 参考《第2届颈椎病专题座谈会纪要》中CSA的诊断标准拟定:长期颈部姿势不良;颈部酸痛不适,发作性、慢性头痛,伴眩晕、恶心、呕吐、视物不清等;旋颈试验(+)、压痛(+),触诊颈肌紧张或有条索样改变;颈椎X线片可见生理曲度改变、骨质增生等[3]。

1.3 纳入标准 符合上述诊断标准;年龄35~55岁;病程<5年;接受过其他手法或保守治疗者需经过5 d以上的洗脱期;签署知情同意书。

1.4 排除标准 合并严重心、脑、肺系疾病者;有出血倾向者;合并椎管内肿瘤或脑部肿瘤者;合并脊髓型颈椎病、骨关节结核、骨髓炎及严重骨质疏松症者;施术部位有皮肤损伤者;有外伤史或未明确诊断的脊柱损伤且伴有脊髓损伤症状者;椎管狭窄者,即椎管比值(椎管矢状径/椎体矢状径)<0.75的患者;精神疾病患者或阿尔茨海默病患者。

2 治疗方法

2.1 对照组 采用盐酸氟桂利嗪胶囊口服配合牵引治疗。盐酸氟桂利嗪胶囊(西安杨森制药有限公司,国药准字H10930003)每次5 mg,每日1次,睡前服用,服用20 d。颈椎卧位牵引角度10°~20°,牵引力3~4 kg,每日20 min,隔日1次,治疗10次。

2.2 治疗组 采用提拉旋转手法治疗,手法分为准备手法和调整手法两部分。①准备手法:患者取坐位,医者先用拿、揉法等放松手法整体放松颈部肌肉,约3 min;然后用弹拨手法松解上斜方肌、胸锁乳突肌、头夹肌、头半棘肌等颈枕部肌肉,约5 min;穴位点揉、刺激风池、天宗、肩井、阿是穴等;最后拿揉颈项部3 min,再次整体放松。②调整手法:患者取坐位,医者站于其背后,以向右侧操作为例,医者左手拇指抵住患者错位椎骨偏凸的棘突,右手手掌托住患者左侧下颌部缓缓向右并稍向上方引导提拉,医者两手动作协同,使患者头部向右侧慢慢旋转,当双手感觉有较明显阻力时稍停,随即双手对向用力做1次突发的、有控制的快速扳动。注意调整手法后需再次行放松手法。隔日1次,治疗10次。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①颈源性眩晕症状与功能评估量表评分及椎动脉型颈椎病功能评定量表评分,分别于治疗前及治疗后14 d、3个月测定。颈源性眩晕症状与功能评估量表主要评估患者眩晕、颈肩痛、头痛、日常生活、工作和心理及社会适应情况,总分0~30分,评分越低说明颈源性眩晕症状与功能越严重;椎动脉型颈椎病功能评定量表主要评估患者的日常生活及情绪[4],总分11~33分,评分越高说明对日常生活及情绪影响越大。②X线成角指标:寰枕后间隙成角、寰枢椎椎体成角、C2~3椎体成角,根据治疗前及治疗后14 d、3个月颈椎正侧位及最大屈伸位X线片测量。寰枕后间隙成角=寰枕后间隙成角(前屈位)-寰枕后间隙成角(侧位),寰枢椎椎体成角=寰枢椎椎体成角(侧位)-寰枢椎椎体成角(前屈位),C2~3椎体成角=C2~3椎体成角(侧位)-C2~3椎体成角(前屈位)。③记录治疗期间不良反应发生情况,监测随访各时间点患者心率、血压、脉搏和呼吸情况。

3.2 疗效评定标准 参考《中医病证诊断疗效标准》[5]拟定。疗效指数=(治疗前眩晕总积分-治疗后眩晕总积分)/治疗前眩晕总积分×100%,眩晕总积分为椎动脉型颈椎病功能评定量表得分。临床控制:症状消失或基本消失,疗效指数≥90%;显效:症状明显改善,疗效指数70%~<90%;有效:症状有好转,疗效指数30%~<70%;无效:症状无明显改善,疗效指数<30%。总有效率=(临床控制例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

3.3 统计学方法 采用SPSS 20.0统计软件分析数据。计量资料符合正态分布以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,不符合正态分布以中位数(下四分位数,上四分位数)[M(P25,P75)]表示,采用Wilcoxon秩和检验;计数资料用例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 结果

(1)颈源性眩晕症状与功能评估量表评分比较治疗前,两组患者颈源性眩晕症状与功能评估量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后14 d、3个月,两组患者颈源性眩晕症状与功能评估量表评分均高于治疗前(P<0.05),且治疗组高于同期对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组椎动脉型颈椎病患者不同时间颈源性眩晕症状与功能评估量表评分比较[分,M(P 25,P 75)]

(2)椎动脉型颈椎病功能评定量表评分比较 治疗前,两组患者椎动脉型颈椎病功能评定量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后14 d、3个月,两组患者椎动脉型颈椎病功能评定量表评分均低于治疗前(P<0.05),且治疗组低于同期对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组椎动脉型颈椎病患者不同时间椎动脉型颈椎病功能评定量表评分比较(分,±s)

表2 两组椎动脉型颈椎病患者不同时间椎动脉型颈椎病功能评定量表评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组同期比较,▲P<0.05。

组别 例数 治疗前评分 治疗后14 d评分 治疗后3个月评分治疗组 60 19.32±3.10 14.73±2.38△▲ 14.89±3.19△▲对照组 60 19.75±2.94 16.53±2.67△ 17.94±3.21△

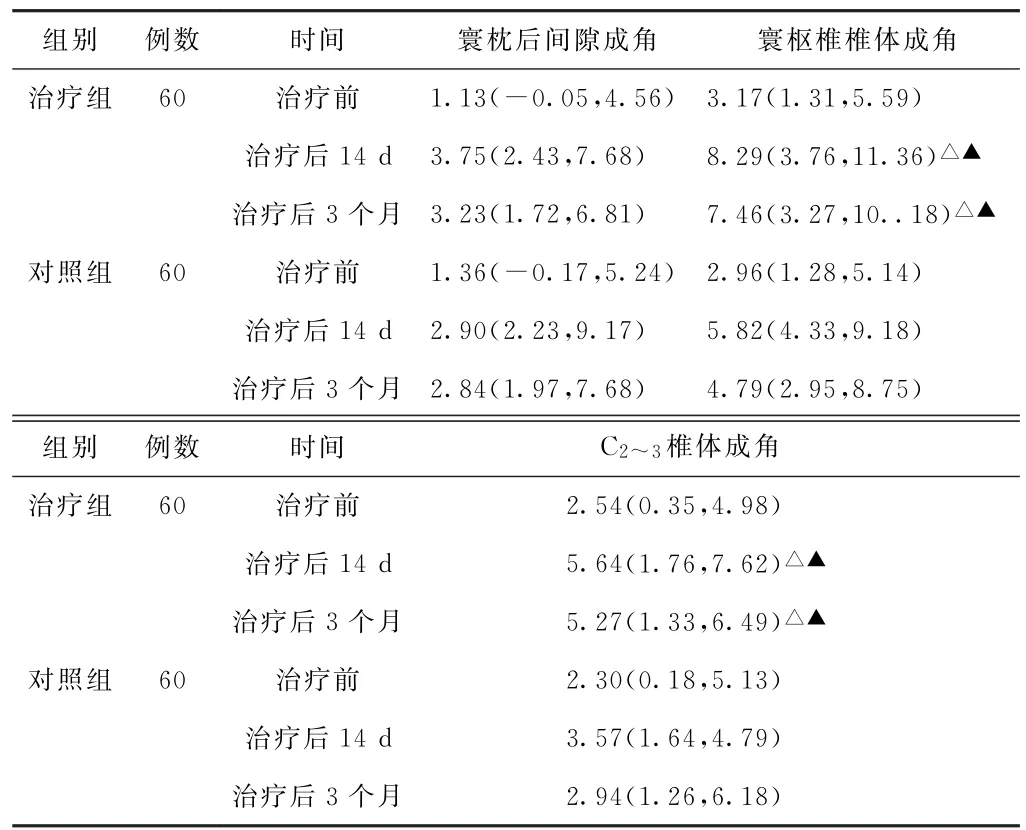

(3)X线成角指标比较 治疗前,两组患者寰枕后间隙成角、寰枢椎椎体成角、C2~3椎体成角比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后14 d、3个月,对照组X线成角指标与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗组寰枢椎椎体成角、C2~3椎体成角大于治疗前(P<0.05),且大于同期对照组(P<0.05);治疗组寰枕后间隙成角与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组椎动脉型颈椎病患者不同时间X线成角指标比较[°,M(P 25,P 75)]

(4)临床疗效比较 治疗组总有效率为96.7%(58/60),明显高于对照组的81.7%(49/60),差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组椎动脉型颈椎病患者临床疗效比较

(5)不良反应发生情况比较 两组患者治疗期间均无心悸、胸闷等不良反应发生,在随访各时间点监测心率、血压、脉搏、呼吸均无异常。

4 讨论

CSA在临床十分常见,表现为眩晕、头痛、视物不清、恶心、呕吐,甚至猝倒等症状。目前现代医学对CSA的发病机制尚不完全明确,主要致病学说有颈交感神经刺激学说[6-7]、体液因子学说[8]、机械压迫学说[9]、血管病变学说[10]及颈椎不稳定学说[11],椎-基底动脉供血不足是CSA的中心发病机制[12]。中医认为,CSA属于“眩晕”“痹证”范畴。历代医家多认为该病与髓海不足、血虚、邪中、痰饮、瘀血等多种因素有关,具有代表性的主要有张仲景《金匮要略》提出的“心下有支饮,其人苦冒眩”、朱丹溪《丹溪心法》中强调的“无痰则不作眩”,以及张介宾在《景岳全书》中提出的“无虚不能作眩”等学说,对后世医家影响深远。

现代医学认为,手法治疗CSA的原理主要是通过调整颈椎小关节紊乱、椎体曲度,恢复颈椎的动静力平衡,纠正关节错缝,改善韧带、肌肉牵拉及血液循环。传统手法治疗CSA,主要是被动地旋转颈椎,从而调整颈椎角度[13]。林创坚教授应用的提拉旋提手法,一方面注重对传统旋转手法的调整和改良,另一方面更注重旋转手法的精准调整、安全复位[2]。该手法不仅能使用最小的巧力复位椎体、调整椎体曲度,进而恢复颈椎的动静力平衡,改善局部血液循环,同时能根据颈椎弯曲的角度调整相应的颈椎节段,从而达到精准复位的效果[14]。该手法操作简便,施术者易于上手,效果立竿见影,不良事件发生率也有所降低。本研究中所有患者均未发生不良事件,证明提拉旋转手法治疗CSA的安全性高。

X线检查是颈椎病临床常规检查方法,对颈椎病的诊断、预后评价、疗效评估意义重大。在同类的手法疗效观察中,均证实提拉旋转手法能不同程度地改善CAS患者的眩晕症状及椎-基底动脉供血情况,且手法操作安全有效[15-16],但缺乏明确的影像学观察,尤其对CSA患者治疗前后的X线成角甚少深入研究。本研究通过比较患者治疗前后X线成角的变化情况,发现提拉旋转手法治疗CSA能有效改善患者寰枢椎椎体成角与C2~3椎体成角,但对寰枕后间隙成角无明显影响。结合两组患者治疗前后颈源性眩晕症状与功能评估量表评分和椎动脉型颈椎病功能评定量表评分,笔者发现,提拉旋转手法可以明显改善患者的眩晕症状,促进其颈椎供血功能恢复。此外,治疗组总有效率明显高于对照组(P<0.05),说明旋转提拉手法治疗CSA能有效减轻患者的眩晕症状,疗效优于口服盐酸氟桂利嗪胶囊配合牵引治疗。

本研究尚存在一些不足之处,一方面术者虽然都能合格、规范地施展提拉旋转手法,但由于个体操作水平、实践经验及手感判断的不同,以及患者的体验感不同,难免存在一些主观因素导致的客观误差;另一方面X线成角改变的研究及测量方法尚未有统一、完善的标准。但笔者相信,随着临床诊疗技术的发展、影像学检查水平的提高及对X线成角改变的进一步研究,临床医师将会不断提高对CSA的认识,更好地解除患者的痛苦。