用辅助实验突破“替代法”的教学难点

——以“探究平面镜成像的特点”实验为例

2021-09-08吴明桂

向 奎 吴明桂

(1.重庆市巫山县教研室,重庆 404700;2.重庆市巫山第二中学,重庆 404700)

“替代法”是实验中常用的方法,但学生学习时通常很难想到“替代法”,教学中往往成为难点。例如,在平面镜成实验中用玻璃板替代平面镜,学生很难想得到,只能被动接受,不符合学生的认知特点。

1 一道物理试题引发的深思

重庆市巫山县的初中物理期末检测中有如下题目:树在水边的倒影如图1所示,请问水有多深( )。

图1

A. 至少有树的倒影深

B. 树有多高水就有多深

C. 与树和影均无关

D. 没有树的倒影深

考试后全县的统计结果为:选A的占18.9%,选B的占8.3%,选C的占70.3%,选D的占2.5%,1人多选,17人未做。

测试统计结果让不少教师感到震惊:该题涉及生活常识,即使没有学过物理,仅凭生活经验也知道水深与题目选项中的因素都毫无关系,但意想不到的是学过平面镜成像的学生中还有约18.9%的选A。

针对以上结果,笔者猜想:平面镜成像的实验教学是不是出了问题?问题是不是出在用玻璃替代平面镜上?为验证猜想,笔者设计了如下习题在班上进行了测试和统计。

探究平面镜成像的实验装置如图2所示,A是一支点燃的蜡烛,B是一支同样大小没有点燃的蜡烛。如图3所示,在玻璃板与蜡烛B之间放上一块不透明的木板,则在玻璃前观察A在玻璃中成的像,下述说法中正确的是( )。

图2

图3

A. 能看到A的像仍在B处

B. 能看到A的像,但在木板上

C. 看不到A的像

D. 看到像在玻璃与木板之间

有近21%的同学选B和C,结论表明笔者的猜想有一定的道理,因此在分组实验之前创新设计了一个辅助实验。

2 创新设计分析

2.1 课程标准要求

《义务教育物理课程标准(2011年版)》对“平面镜成像”的要求为:通过实验,探究平面镜成像时像与物的关系。知道平面镜成像的特点及应用。

在课程标准中凡是用“通过实验”这一措辞陈述的知识内容,都必须通过实验来学习,为提高教学效果,教师还应尽量创造条件做一些其它力所能及的物理实验;对于用“探究”这一措辞陈述的知识内容,教师应创设探究情境,激发学生探究欲望,要让学生真正经历探究过程,不要在学生还没有进行足够的思考时草率得出结论。在科学探究中,教师不仅要让学生通过探究发现某些规律,还应注重在探究过程中培养学生的探究能力,提高学习兴趣,增进对科学本质的理解,培养科学态度和科学精神。根据课标的要求,在分组实验前创设情境、创新实验设计是非常必要的。

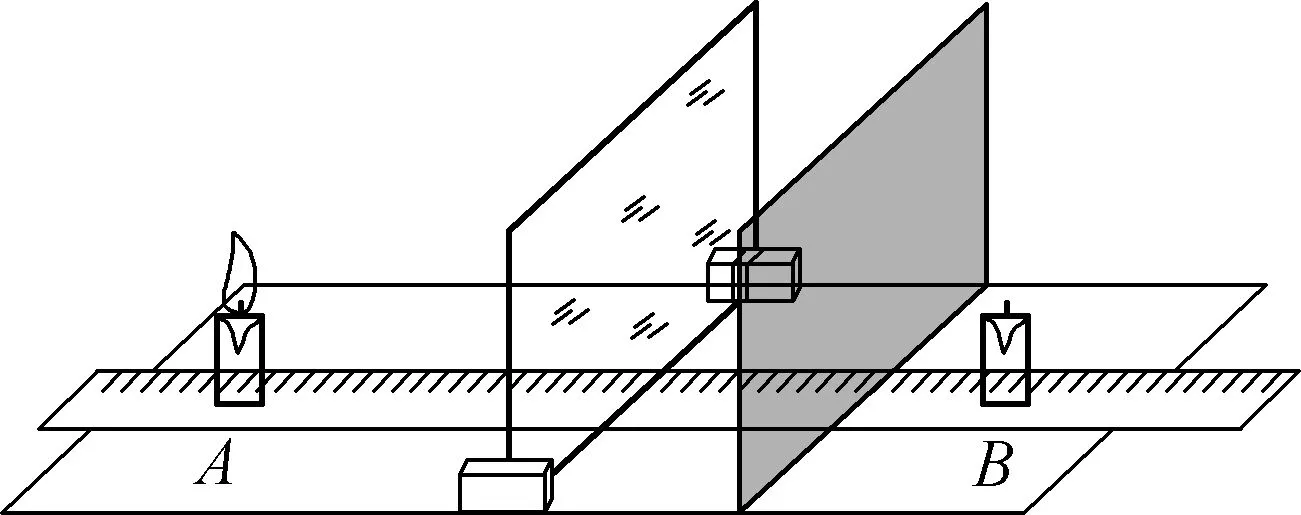

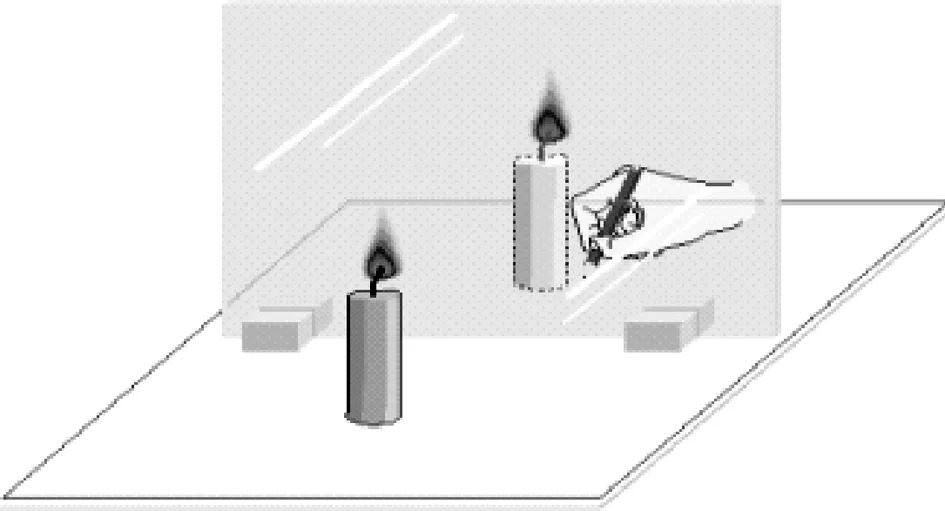

2.2 教材的不足

在“探究平面镜成像的特点”实验中,人教版初中物理教材提供的实验装置如图4所示,设计了表1用于记录实验数据;沪科版初中物理教材的实验设计如图5所示,在桌面上铺一张大纸,在纸上竖立一块玻璃板作为平面镜,用两只等大的蜡烛进行实验。实验是探究平面镜成像的特点,教材给的实验器材却是“玻璃”,因此导致学生在认识上存在困惑。

图4

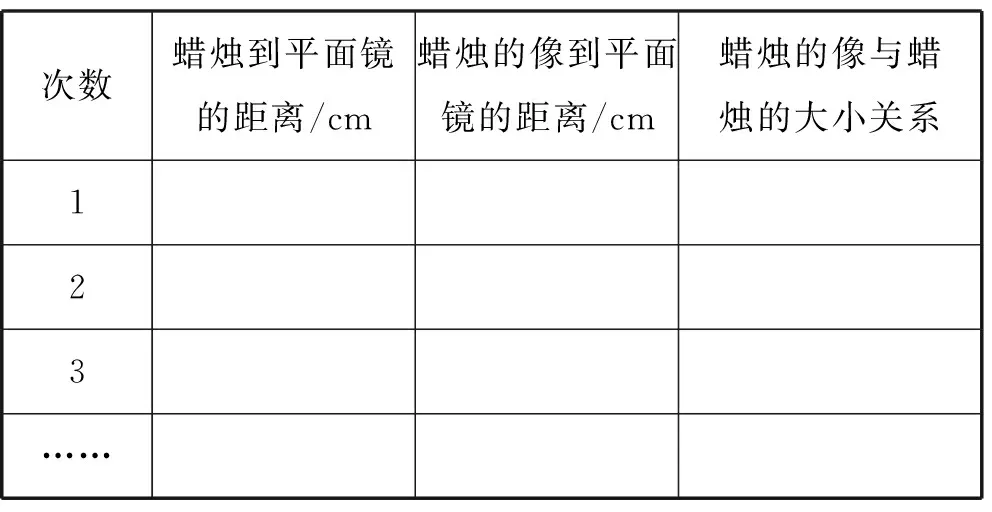

表1

图5

2.3 教学的欠缺

回顾大多数教师对平面镜成像特点的教学情形,通常是按部就班根据教材的实验方案进行实验,完成教材上设计好的表格,直达目标——“平面镜成像的位置、大小、虚实”的特点。让学生“照方抓药”,却忽略了本实验中用“玻璃”替代“平面镜”的利与弊。这样的实验固然容易得出教师想要的实验结果,但把探究性实验变成了验证性实验,不利于学生科学探究能力的培养,须对实验教学进行创新设计。

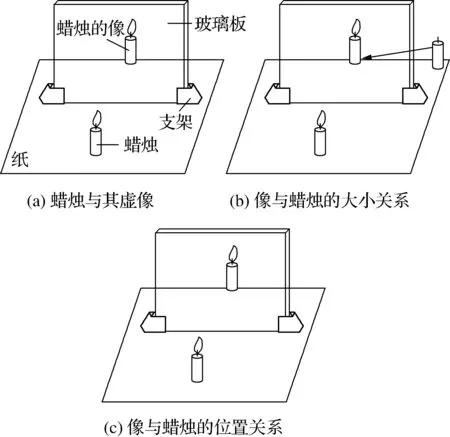

3 创新设计过程及效果

在研究平面镜成像规律的实验中,让学生自己想到用玻璃板来研究虚像,其实很不容易。如果教师仅凭口述:玻璃板既能反光,又能透光,可以解决确定像的位置和大小问题,而平面镜是无法完成的,所以实验中选择玻璃而不用平面镜。这样学生只能被动接受,即使完成了教学任务,部分学生还是没有真正理解。如果教师在分组实验前设计演示实验,让学生自主发现玻璃板的妙用,可以达到更高层次的教学目标。

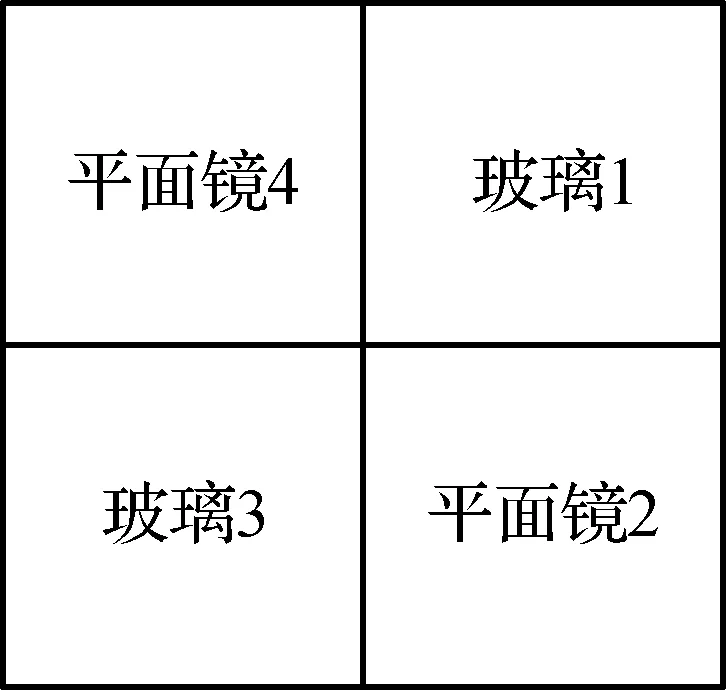

将两小块玻璃和两小块平面镜用胶粘合,合成如图6所示的实验器材。在“平面镜成像规律”的实验教学中,先用改进后的实验装置做平面镜成像的演示实验,如图7所示,在镜前放装有红色液体的矿泉水瓶,让不同位置的学生都能观察到瓶的虚像。先让学生观察通过平面镜所成的部分虚像,再观察通过玻璃所成的部分虚像,对二者进行比较,发现通过平面镜所成上的虚像比通过玻璃所成的虚像更明亮,除此之外其他完全相同。

图6

图7

图8

在学生感到疑惑时,老师将事先准备好的同样装有红色液体的矿泉水瓶放在所成虚像的位置,如图8所示,此时玻璃面上所成的像瞬间变得“明亮”,形成了一个完整的矿泉水瓶虚像。有学生发现所成虚像和玻璃板后的那只矿泉水瓶重合,这才明白了教材中用玻璃代替平面镜做实验的真正用意。发动全体学生讨论、交流,通过玻璃区域和平面镜区域在成像过程中形成的鲜明对比,使学生明白用玻璃代替平面镜是为了确定虚像的位置。然后给学生分发玻璃板,安排学生进行分组实验。

4 结语

“替代法”是物理实验中常用的方法之一,通常在为教学的顺利完成搭建一座“桥”的同时,也为学生的理解挖了一个“坑”。所以,教学的关键是教师要利用好这座“桥”,让学生绕过这个“坑”。在分组实验前,应该适当创设新情境,创新辅助实验,激发学生亲自实验的欲望,让学生明白实验设计的意图,而这样的创新演示实验也能对分组实验的教学起到画龙点睛的作用。

正如夸美纽斯所说:凡是要知道的事物,都要通过事物本身来进行教学。由浅入深、由易到难、由简到繁,符合学生的认知规律。教师要根据教学内容、教学对象创造性地将教材中的知识点贯穿衔接。使学生经历与科学家相似的探究过程,主动获取物理知识,领悟科学方法,发展科学探究能力,体验科学探究的乐趣,养成勇于创新的科学精神。