黑斑原鮡仔稚鱼藏匿行为研究

2021-09-08郑宗林牟振波刘欣苑刘海平

席 杰 郑宗林 牟振波 刘 飞 刘欣苑 申 剑 刘海平 周 燕

(1. 西藏自治区农牧科学院, 水产科学研究所, 拉萨 850000; 2. 西南大学水产学院, 重庆 402460; 3. 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司, 武汉 430062; 4. 华电西藏能源有限公司, 拉萨 850000)

鱼类行为学研究在实践中有重大现实意义, 通过对鱼类行为习性的观察, 有利于改善鱼种培育条件, 提高苗种培育成活率。刘全圣等[1]研究了黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidkraco)的早期发育行为, 对池塘修整、苗种放养及生产管理做出了改良措施, 对比方法改进前黄颡鱼成活率提高了32%。王雪婷等[2]提出, 适宜的角落空间资源可以降低克氏原螯虾(Procambarus clarkii)的打斗频率, 提高成活率。魏开建等[3]的研究表明, 鳜(Siniperca chuat)对不同照度下不同光色的趋向性是不同的, 适宜的光色可以将鳜鱼苗诱离残饵污物区方便清污、提高分箱操作的效率, 或者引诱鳜苗到较集中的区域摄食,有利于提高摄食率。段妍[4]对凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)游泳行为的观察, 发现虾类具有趋流性, 它们能根据水流速度和方向调整自身的游泳游速和方向。基于此观点设计出一种涡流式活虾运输装置, 从而有效防止高密度运输过程中对虾的局部过度集中造成的死亡。刘佳[5]对多棘海盘车(Asterias amurensis)的摄食选择行为研究发现, 其对小规格21—26 mm的太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)和紫贻贝(Mytilus edulis)选择指数、捕食速率和日平均摄食率明显高于其他体长组。在自然界中有各种因素导致鱼类经常面临食物资源短缺的环境胁迫, 王蕾等[6]发现饥饿迫使中华倒刺鲃(Spinibarbus sinensis)群体提高凝聚力和协调性, 可能有助于提高群体的生存能力。

为了生存和繁衍, 鱼类行为策略是长期进化过程中自然选择的结果。藏匿行为是一些鱼类赖以生存的基本行为。从食物链的角度划分, 藏匿行为可以分为2种类型: 一是被捕食生物为了逃避敌害而采取的防御行为, 是鱼类主要反捕食策略之一[7,8];二是捕食生物为了更好地猎取食物而采取的藏匿行为[9]。鱼类的藏匿行为无论是捕食其他生物还是防止被捕食, 都是适应环境得以生存的结果。藏匿行为可以躲避敌害。大多数鱼类普遍存在着“高繁殖力和早期发育阶段成活率低的现象”。庄平[10]的研究发现, 中华鲟(Acipenser sinensis)、史氏鲟(Acipenser schrenckii)的繁殖季节来临, 大量的敌害鱼类在其产卵场聚集吞食其鱼卵和鱼苗, 刚孵出的鱼苗游泳能力非常弱, 只能藏匿于石缝等隐蔽场所躲避捕食。另外, 藏匿行为可以规避恶劣的自然环境,鱼类常常藏匿于石缝中躲避洪水[11]。藏匿行为相对于觅食状态, 还可以大大减少维持日常代谢的消耗[12,13], 有研究表明[14], 给大西洋鲑(Salmo salar)幼鱼提供适当的庇护所, 不仅降低了被捕食的风险,而且通过降低其警惕性减少了能量的消耗, 从而可能对它们的生长性能产生影响。

黑斑原鮡(Glyptosternum maculatum)隶属鲇形目(Siluriformes)、鮡科(Sisoridae)、原鮡属(Glyptosternum), 别名有石扁头、巴格里、帕里尼阿(Palinia, 藏语译音)、拉鲇和藏鲇等。为西藏主要的土著经济物种之一, 主要分布于我国西藏的雅鲁藏布江流域及印度的布拉马普特拉河(Brahmaputra,雅鲁藏布江进入印度后的称谓)和Skili河[15]。在我国, 仅在雅鲁藏布江拉孜、谢通门、拉萨、江孜、日喀则、林芝和墨脱等江段及拉萨河、尼洋河等支流发现[16]。黑斑原鮡肉质鲜美、肌间刺少, 是西藏地区重要的冷水性经济鱼类, 具有较高的营养价值和经济价值。20世纪对黑斑原鮡的研究主要涉及在生物地理学、分类学、进化和系统演化方面[11,16,17]。国内外学者通过对地理分布、形态特征、骨骼性状及系统发育等方面的分析,运用分支系统学原理和生物地理学等方法分析,推断出原鮡属(黑斑原鮡)为鰋鮡鱼中最原始的种类[11,17—19]。近些年来我国学者对黑斑原鮡的形态[20]、年龄与生长[21]、性腺发育[22]、繁殖[21,23]、遗传[24—26]、食性[15]、消化生理[27]及生理生化[28]特性等生物学方面做了大量研究。但由于其生长缓慢、性成熟较晚、人工繁殖及驯化困难, 再加上过度捕捞及外来物种入侵等原因[29,30], 导致黑斑原鮡种群恢复力较差, 分布区域迅速缩小, 已成为极度濒危物种[31]。目前对黑斑原鮡的养护措施有如下几种办法: 第一、加强颁布渔业法规, 合理利用渔业资源; 第二、在繁殖季节, 鱼类分布的主要江段禁渔休渔; 第三、建立水产种质资源保护区;第四、开展人工繁殖和增殖放流[15]。虽然黑斑原鮡的人工催产、授精和孵化等技术已经取得初步突破[32], 但是苗种培育成活率极低, 幼苗死亡原因还未发现, 人工养殖技术“瓶颈”还未突破。因此,研究黑斑原鮡早期个体发育行为特征, 对改进黑斑原鮡苗种培育方法, 提高苗种培育成活率等具有重要的现实意义。

1 材料与方法

1.1 实验装置

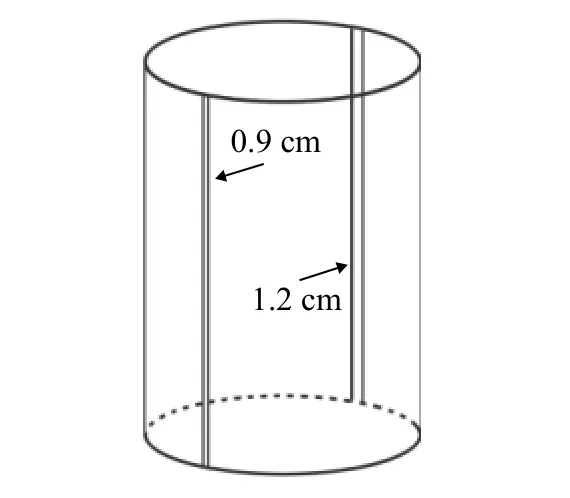

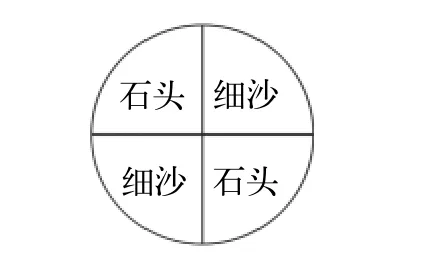

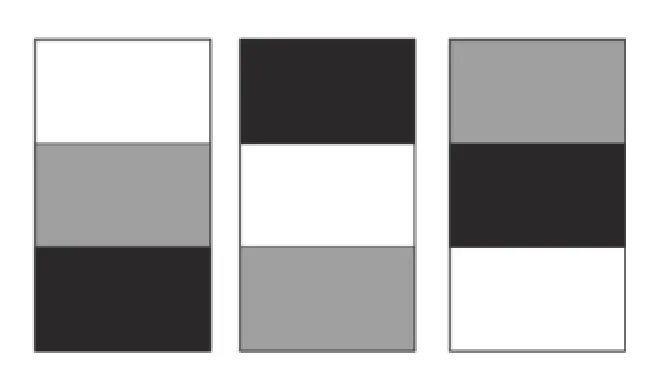

(1)对缝隙的喜好性研究。采用圆柱形玻璃水槽进行实验, 水槽直径为15 cm, 实验时水深为30 cm(图 1), 水槽侧壁内侧相对的边缘设置2个宽度分别为0.9和1.2 cm的缝隙缝隙深度为(0.7±0.1) cm。(2)对底质种类的喜好性研究。实验水槽为通过观察黑斑原鮡的行为特征后设计的圆形水槽(图 2),半径是20 cm, 该水槽的深度是20 cm。底部均匀地分为四等份, 分别覆盖0.8 cm厚的泥土和石头。石头为鹅卵石直径在(0.4±0.2) cm。(3)在不同光强下对底质颜色的喜好性研究。光照强度用水下照度计ZDS-10W-2D测量。实验水槽底部分别铺上黑、白和灰三种不同颜色的大理石板(图 3)。光源由40 W的LED灯提供, 调节LED等的位置直到光照强度符合实验要求。

图1 缝隙选择实验装置示意图Fig. 1 Hidden schematic diagram of experimental device

图2 底质选择实验装置模式图Fig. 2 Top view of test tank for the substrate preference

图3 底质颜色选择实验装置模式图Fig. 3 Top view of test tank for the background colors preference

1.2 实验材料

实验动物 黑斑原鮡亲鱼捕自雅鲁藏布江,经暂养后, 未达到生理成熟的亲鱼采取注射催产剂催产, 达到生理成熟的亲鱼进行人工授精。受精卵孵化及出膜后暂养, 均在平列槽中, 平列槽保持流水环境水温保持在(13±0.5)℃, 氨氮<0.15 mg/L, 亚硝酸盐<0.05 mg/L, 溶解氧>6.0 mg/L。实验用鱼来自同一批人工孵化仔鱼, 5月30号产卵, 6月11号出膜, 6月29号开口摄食。

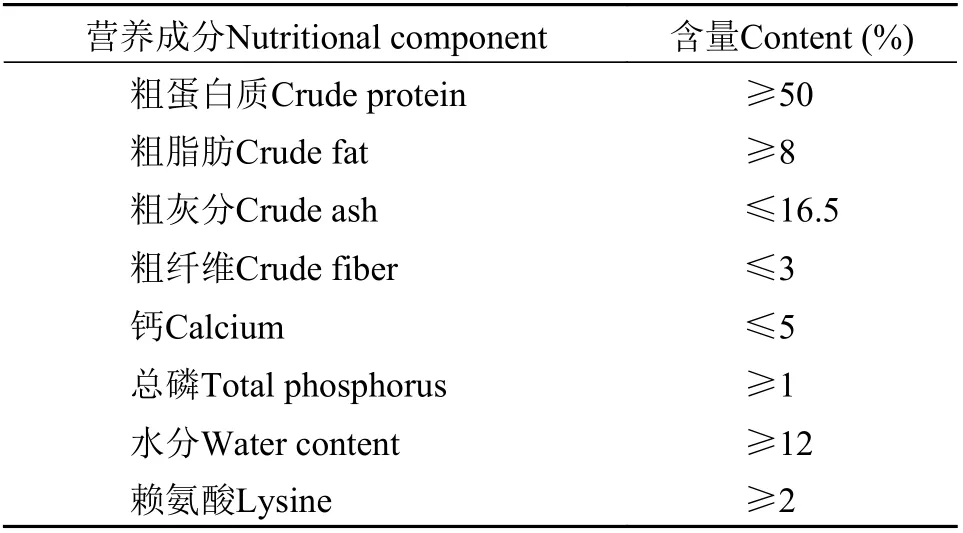

实验饲料 实验期间投喂微颗粒饲料(表 1)。前3天投喂S-1饲料(适用于6—10 mm仔鱼), 开口3d后投喂S-2饲料(适用于9—14 mm仔鱼), 实验鱼每天晚上8点投喂1次。

表1 微颗粒饲料营养成分Tab. 1 Nutrient composition of micro pellet feed

1.3 实验方法

对缝隙的喜好性研究实验 从开口后第2天开始至第30天结束。每日8:00、12:00和16:00(记为日间数据)及20:00、24:00和4:00 (记为夜间数据, 由于拉萨日照长度比较长, 20:00时环境亮度受天气影响变化较大, 处理数据时舍弃该时间点的数据)开始实验。在实验开始时, 随机挑选10尾健康实验鱼放入实验装置, 待实验鱼适应环境1h后观察记录受试鱼分布于0.9 cm缝隙、1.2 cm缝隙及非缝隙区域的数量, 同时统计栖息于底层缝隙(0—15 cm水层)和表层缝隙(15—30 cm水层)受试鱼数量。每次实验更换实验鱼, 保证同1尾鱼只参与1次实验。每个时间点重复3次, 每次重复交换0.9和1.2 cm缝隙的位置。实验期间使用萤石CS-C3HW摄像头记录实验鱼分布情况, 避免人为干扰影响实验结果。

对底质种类的喜好性研究 实验从开口后第13天开始, 持续10d结束。在实验时, 设置4个重复组, 每个重复放入10尾稚鱼, 实验期间使用萤石CS-C3HW摄像头记录, 通过视频影像记录24h, 每小时观察记录1次, 记录时刻为00:30、01:30和02:30依次类推, 只记录在不同底质中分布仔稚鱼的数量。以每天所记录的底质分布百分比平均值表示该日龄黑斑原鮡对底质的喜好性选择。实验期间不更换实验鱼。实验时每天晚上8:00投饵1次, 每次投喂过量的微颗粒饲料, 第二天早上利用虹吸法吸除残饵, 换水30 %, 以保证实验条件环境稳定。在整个实验过程中不补充实验鱼。统计不同底质中实验鱼数量的平均数, 作为其对不同底质的选择性的指标。用GraphPad Prism 8作图表示黑斑原鮡仔稚鱼在1天中不同底质上分布情况。

在不同光强下对底质颜色的喜好性研究 实验从开口1周后开始, 持续10d结束。每天喂食结束后开始实验。每次分别在(400±50) lx光补偿和(10±2) lx光补偿条件下进行黑斑原鮡仔稚鱼对黑白灰三种不同颜色底质偏好实验。光照强度用水下照度计ZDS-10W-2D测量。每个条件进行3组平行实验, 每个平行组放入9条实验鱼。3个平行组之间黑白灰三种颜色的顺序不同(图 3), 消除不同位置对实验结果科学性的影响。在水槽中心的正上方使用萤石CS-C3HW摄像头记录实验鱼的行为。通过视频回放, 记录实验鱼适应环境后所分布不同颜色底质的数量。统计不同底质颜色中实验鱼数量的平均数, 作为其对不同底质颜色的选择性的指标。

1.4 数据统计与分析

实验结果用SPSS 20检验差异性(P<0.05);GraphPad Prism 8做柱状图表示黑斑原鮡仔稚鱼对缝隙、底质种类和底质颜色的喜好性。

2 结果

2.1 对缝隙的喜好性研究实验

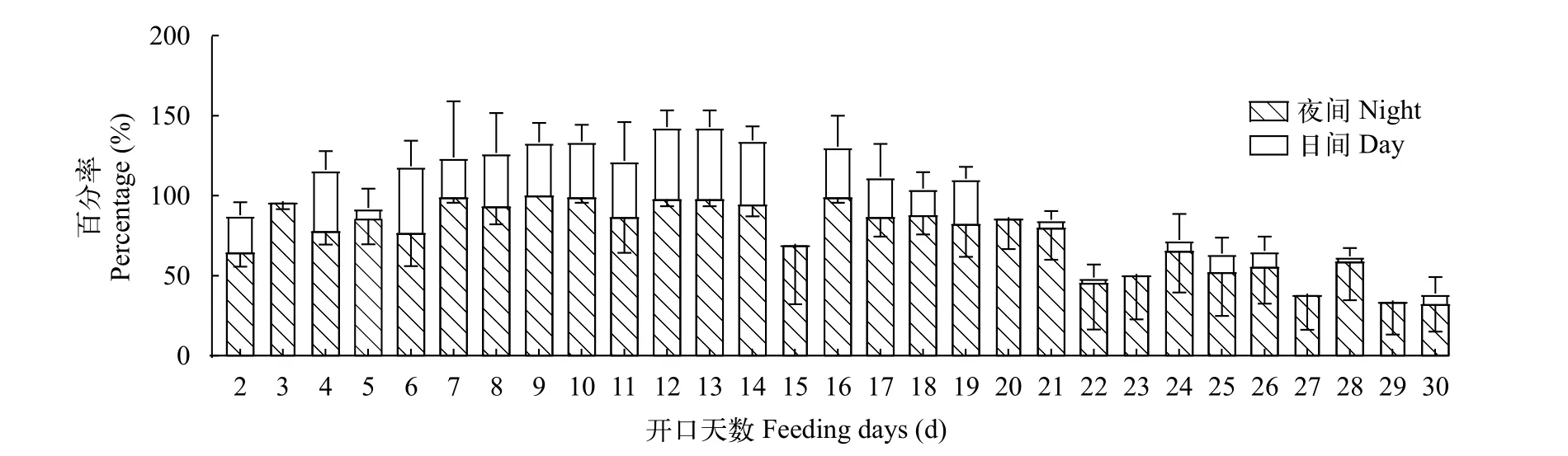

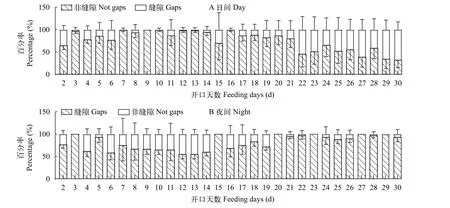

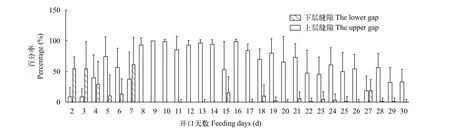

不同开口天数仔稚鱼日间和夜间对缝隙喜好性 整个实验期间黑斑原鮡仔稚鱼对缝隙的喜好日间显著高于夜间(P<0.5; 图 4), 开口2—21d、24d日间黑斑原鮡仔稚鱼显著喜好缝隙(P<0.5), 开口22d、23d、25—30d, 对缝隙无喜好行为(P≥0.5;图 5A)。且整个实验期间夜间(开口6d、11—13d除外)对缝隙无喜好行为(P≥0.5; 图 5B)。

图4 不同开口天数黑斑原鮡仔稚鱼在缝隙中分布百分比Fig. 4 The percentage of Glyptosternum maculatum larvae with different feeding days in gaps

图5 不同开口天数黑斑原鮡仔稚鱼在缝隙与非缝隙中分布百分比Fig. 5 The percentage of Glyptosternum maculatum larvae with different feeding days in gaps and non-gap

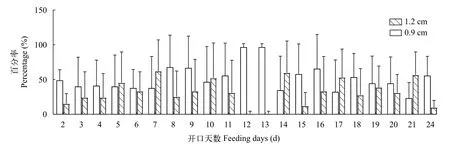

不同开口天数仔稚鱼日间对大小不同的两种缝隙喜好性 开口12d、13d、15d、24d黑斑原鮡仔稚鱼表现出对0.9 cm的喜好性(P<0.05); 开口2—11d、14d、16—21d黑斑原鮡仔稚鱼0.9和1.2 cm的喜好无显著差异(P≥0.05; 图 6)。

图6 不同开口天数黑斑原鮡仔稚鱼日间在0.9 cm和1.2 cm缝隙中分布百分比Fig. 6 The percentage of Glyptosternum maculatum larvae with different feeding days in 0.9 cm and 1.2 cm by day

不同开口天数仔稚鱼日间对表层、底层缝隙的喜好性 开口5d、6d、8—21d、24d黑斑原鮡仔稚鱼表现出对表层缝隙的喜好性(P<0.05); 开口2d、3d黑斑原鮡仔稚鱼表现出对底层缝隙的喜好性(P<0.05); 开口第4和第7天黑斑原鮡仔稚鱼栖息于表层和底层缝隙的百分比无显著差异(P≥0.05; 图 7)。

图7 不同开口天数黑斑原鮡仔稚鱼在表层缝隙中分布百分比Fig. 7 The percentage of Glyptosternum maculatum larvae with different feeding days in surface gaps

2.2 仔稚鱼对底质种类的喜好性研究

全天黑斑原鮡仔稚鱼选择石头底质且差异显著(P<0.05); 日间7:00—20:00实验鱼几乎全藏匿于石头底质中, 晚上21:00至第二日6:00实验鱼在细沙底质上分布数量百分比逐渐增多(图 8)。

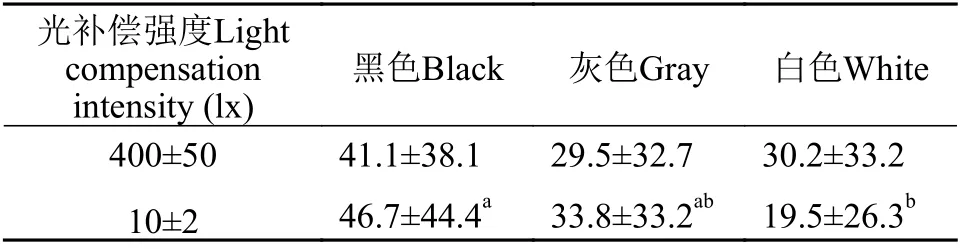

2.3 仔稚鱼在不同光强下对底质颜色的喜好性研究

在(400±50) lx光补偿条件下黑斑原鮡仔稚鱼对底质颜色无明显的喜好性(P≥0.05); 在(10±2) lx光补偿条件下黑斑原鮡仔稚鱼对黑色底质的喜好性显著于白色底质(P<0.05); 在(10±2) lx光补偿条件下黑斑原鮡仔稚鱼对黑色与灰色底质, 灰色与白色喜好性不显著(表 2)。

表2 黑斑原鮡仔稚鱼在不同底质颜色分布百分比Tab. 2 The percentage of Glyptosternum maculatum larvae in different background colors (%)

3 讨论

3.1 黑斑原鮡对缝隙的喜好性

在整个实验期间, 黑斑原鮡仔稚鱼在夜间未表现出对缝隙的喜好, 在实验槽的各个部位都有分布,并且非常活跃地游动, 这说明黑斑原鮡有较强的夜间活动习性。这与褚新洛[11]的描述是一致的: 鰋鮡鱼类发展夜间活动习性, 既增加了活动范围, 又避免了不利的影响。本研究还发现, 在6:00—8:00光照强度逐渐增强的过程中, 实验鱼逐渐游至缝隙中并在缝隙中聚集, 表现出对缝隙的喜好行为。在整个实验期间的日间, 黑斑原鮡仔稚鱼会在缝隙中集群。狭窄的缝隙环境可以给其提供安全感。研究表明, 集群行为可以增强鱼类的防御能力和攻击力, 降低被捕食概率等[33]。因此, 对缝隙的喜好及集群行为对黑斑原鮡繁衍后代和维持种群有着重要的意义。然而, 随着群体规模的增加, 资源的竞争也随之加剧[34]。

本研究结果显示, 开口12d、13d、15d和24d黑斑原鮡仔稚鱼表现出对0.9 cm的喜好性; 开口2—11d、14d和16—21d黑斑原鮡仔稚鱼对0.9和1.2 cm的喜好无显著差异; 整个实验期间未发现仔稚鱼对1.2 cm的缝隙产生喜好行为, 这说明黑斑原鮡仔稚鱼更倾向于喜好相对较小的缝隙。这一结果与刘全圣[35]的研究结果较为相似, 指出研究的2—7日龄的黄颡鱼日间对0.3 cm的缝隙显著高于对0.5 cm缝隙的喜好。张俊波等[36]发现没有缝隙的人工参礁相对于有缝隙人工参礁对刺参(Stichopus japonicus)的诱集效果差, 刺参对礁体的选择主要取决于礁体提供的空隙、阴影处面积的大小及光亮度。本实验中也有类似发现, 实验鱼一般会选择光照相对比较弱的缝隙。影响黑斑原鮡对缝隙的选择, 除了缝隙的大小以外, 光照的强弱也可能是一个因素。

本研究发现黑斑原鮡仔稚鱼喜欢表层缝隙, 这与褚新洛[11]描述的黑斑原鮡为中底栖鱼类不相符。黑斑原鮡的生境为高山峡谷, 陡坡急流[11], 往往这种环境水中溶氧丰富。但是黑斑原鮡仔稚鱼在缝隙中集群, 非常容易造成局部缺氧, 而表层溶氧相对来说比较丰富, 所以在实验中, 仔稚鱼表现出对表层缝隙的喜好。仔稚鱼喜好表层缝隙是否是因为对溶氧的需求造成的, 还需要进一步的研究。

3.2 对底质种类及颜色的喜好性

底质可以对水产动物产生有利或不利影响, 有研究表明, 沙底质组凡纳滨对虾的存活率、增重率及特定生长率均显著高于无底质组[37,38]。泥底质会影响蚌类的爬行, 从而影响蚌类的摄食[39]。Huehner[40]认为蚌类对底质的选择会影响蚌类的发育。本实验结果表明黑斑原鮡稚鱼在0:00—23:00都显著喜欢石头底质, 日间(7:00—20:00)实验鱼几乎全藏匿于石头底质中, 夜间(21:00—6:00)实验鱼在细沙底质上才有少部分分布。出现这种情况主要有以下几种原因: 首先, 黑斑原鮡产卵场一般选择在河段有卵石堆的地方[15,34], 这也说明野生黑斑原鮡仔稚鱼极有可能在乱石堆中孵化和发育。石头为黑斑原鮡仔稚鱼提供了很好的庇护场所, 野生环境石头缝隙中也藏匿了其他生物, 为黑斑原鮡仔稚鱼提供了生长发育所需要的饵料。其次, 黑斑原鮡属于无磷鱼类, 沙质底质容易擦伤体表皮肤, 而石头底质更有利于其藏匿及贴附。对于庸鲽的研究也表明鱼类对底质的选择与鱼类体表皮肤的健康有关, Ottesen等[41]对于不同类型介质对庸鲽体表的擦伤数目的研究中发现, 以细沙为底质的实验组死亡率最高。再次, 鰋鮡鱼类生活环境的特点是高山峡谷, 陡坡急流, 枯洪流量相差悬殊, 这种严酷的环境严重地威胁着鱼类的生存[11]。巨石缝隙成为鱼类躲避洪水的良好场所。

在养殖黑斑原鮡仔稚鱼的过程中, 对其行为的观察发现, 仔稚鱼在平列槽底部颜色较深的地方聚集的比较多。根据这种现象, 推断黑斑原鮡喜好藏匿或喜好黑色背景的环境中。鱼类对不同颜色的底质有不同的选择行为, 依靠视觉选择饵料的鱼类,如短吻鲟(Acipenser brevirostrum)、达氏鳇(Huso dauricus)、史氏鲟和中华鲟仔鱼, 偏好选择白色底质, 因为白色底质与的细小饵料反差较大, 饵料更容易被发现和捕获[42—45]。4 日龄和7—18日龄胭脂鱼(Myxocyprinus asiaticus)对白色底质的选择性较高[46]。瓦氏黄颡鱼在流水(0.3 m/s)有光补偿(140 lx)的条件下显著喜好黑色底质[47]。

为了确证推断, 本文分别在强光补偿(模拟日间光环境)和弱光补偿(模拟夜间光环境)下, 探究黑斑原鮡仔稚鱼对黑白灰三种颜色底质喜好行为的研究。实验结果表明在强的光补偿(400±50) lx条件下黑斑原鮡仔稚鱼对底质颜色无明显的喜好性; 在弱光补偿(10±2) lx条件下黑斑原鮡仔稚鱼明显喜好黑色底质。这说明在强光下, 黑斑原鮡仔稚鱼无法区分底质颜色。仔稚鱼在弱光补偿条件下喜好黑色底质有两种猜测, 一种是不同底质吸收的光的多少是不同的, 深色底质吸收的光要比浅色底色吸收的光多一些, 反射出的光强度就要小一些, 所以黑斑原鮡仔稚鱼对黑色底质的喜好性也间接反映了它的负趋光性。另一种猜测是黑色底质与黑斑原鮡体色比较接近, 选择与自己体色相近的底质也是一种藏匿行为。有研究报道, 负趋光性鱼类一般为底栖鱼类, 依靠嗅觉于夜间摄食, 如底栖鱼类革胡子鲇(Clariaslazera)、大口鲇(Silurus meridionalis)和黄颡鱼等均在晚上摄食活跃[48—50]。选择黑色底质意味着鱼类更难依靠视觉发现食物或者捕获猎物, 进一步说明了黑斑原鮡是依靠嗅觉来寻找食物的。

3.3 对黑斑原鮡苗种培育技术改良建议

在黑斑原鮡仔稚鱼养殖过程中, 提供更多的缝隙或者藏匿物供其藏匿, 使用黑色或深色的底质,为其提供一个相对有安全感的环境, 避免养殖环境无法藏匿, 使其长期处于应激状态。增加养殖环境中的水流量, 防止因为大量聚集在一起导致局部缺氧。由于黑斑原鮡仔稚鱼喜好缝隙, 所以要保证缝隙表面光滑, 避免由于经常摩擦造成的皮肤磨损和溃烂。