中国民话之会简介

2021-09-07马场英子整理何彬

[日 ]马场英子 整理 何彬 译

东京都立大学创办于1949年。一般日本大学的中文系传统的教学模式是以汉文学教学为主,都立大学的中文系则不同,这里非常关心新中国的相关学术动向。中文系教员里有著名的中国文学研究家、鲁迅研究者竹内好先生,因翻译《红楼梦》全集和现代中国文学作品而闻名的翻译家松枝茂夫先生等。

在都立大学中文系成立的中国民话之会(1967—2011,日语汉字的“民话”意思是“民间故事”,以下简称民话之会)最初的实际会长是村松一弥先生(1927—2015)。他1957年提交了题为《董永故事研究——中国民间艺能的生态》的学位论文后,1960年作为竹内好先生的后任入职都立大学。1958年,他翻译了马可的《中国民间音乐》(日本,音乐之友社,1958),接着编著了《少数民族文学集》(《中国现代文学选集》第20卷,日本,平凡社,1963)。《少数民族文学集》是中华人民共和国成立后首次把在民间文学收集整理方面取得显著成果的少数民族民间故事正式翻译介绍到日本的作品集。饭仓照平、君岛久子等人参与翻译,村松先生在每篇作品后面都附上详细的解说。为村松翻译介绍的中国民间文学所吸引,喜爱中国民间文学的学生们开始集中到都立大学村松的研究生班里。于是诞生了日本的第一个中国民间文学研究班。

后期一直担任民话之会负责人的饭仓照平先生(1934—2019),1958年提交的毕业论文是《孟姜女传说研究》(修订后以《孟姜女研究——一个中国民间故事的变迁》为题刊登在《文学》杂志1958年8月号,岩波书店),第二年就任都立大学中文系助教,工作到1962年。

中国民话之会的前身是村松先生开设的中国民间文学研究班的研究生加藤千代、铃木健之、西胁隆夫等人于1967年组织的中国民间文学研究会。来自校外的参加者逐渐增加后,加藤千代女士与重返都立大学任副教授的饭仓照平先生商量,模仿竹内好先生主办的“中国之会”,将之改名为中国民话之会。

最初,民话之会的活动主要是每月开一次研究例会、编辑发行会报。会报内容基本是介绍中国民间文学研究动向、翻译中国民间故事等。中国在20世纪50年代之后积极开展民间文学的搜集整理,出版了很多少数民族地区的民间故事集。1966年《民间文学》杂志停刊,民话之会也得不到中国民间文学方面的信息了。

民话之会初期活动的主要成果是在日本翻译出版了数册中国民间故事集,这些故事集是根据中华人民共和国成立后出版的民间故事集整理的,具体列举如下:

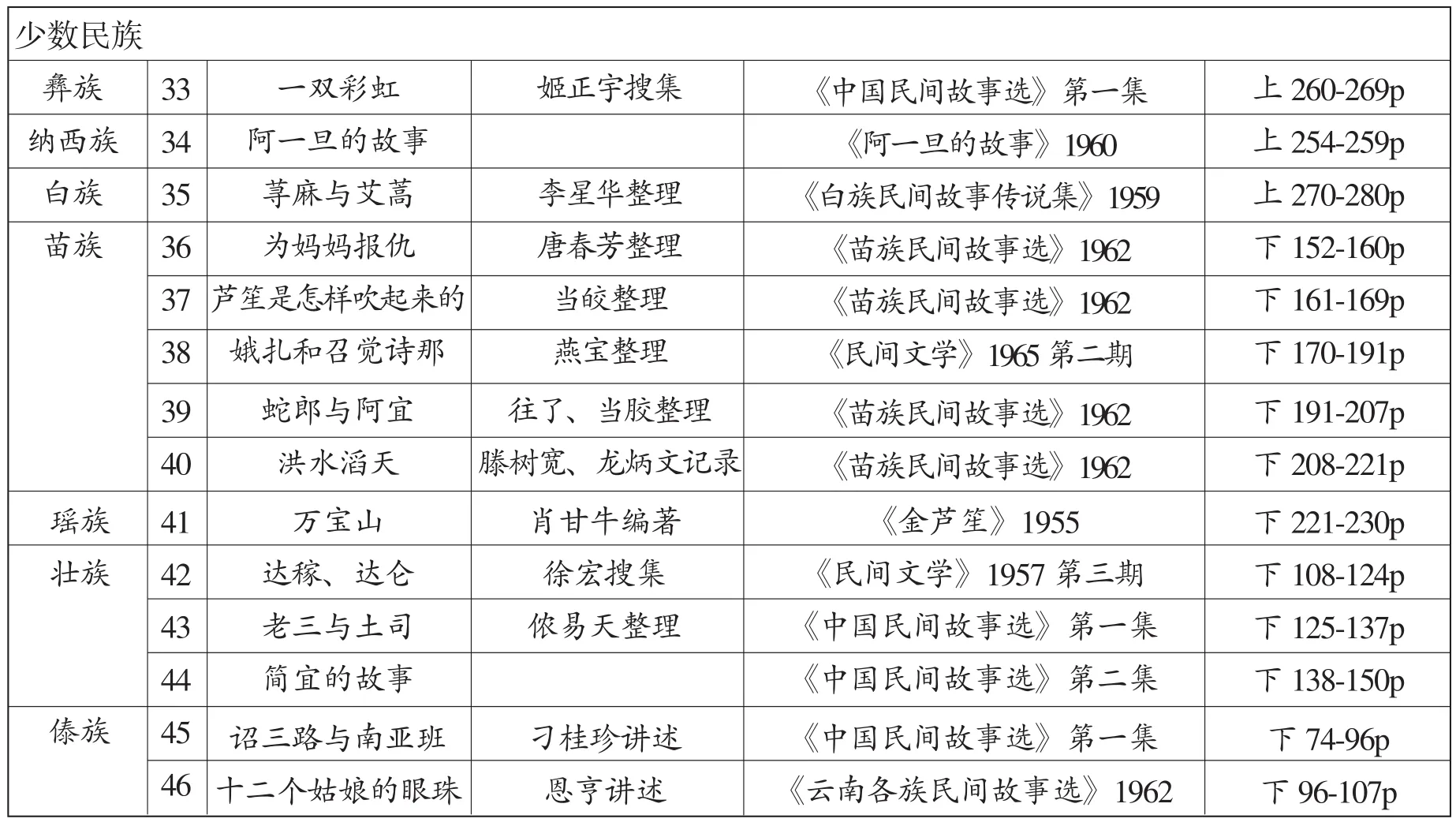

○《中国民间故事》①村松一弥编:《中国民间故事》(分上下两集,其中上集主要内容是北方畜牧、麦黍农民的世界;下集主要论述了南方稻作农民的世界,东京:每日新闻社,1972年。是村松等编辑出版的《中国少数民族文学集》的续篇,收入汉族民间故事,是一本更全面介绍中国民间故事领域的翻译作品集。这是村松研究班的学生在老师指导下每周讨论、翻译一篇的翻译作业的集体成果。这本书可以说是民话之会的里程碑之作。通观下述翻译的民间故事目次(见表一),可以感受到研究班的成员们对中国民间故事收集整理事业表现出的非同一般的热情。

(续前表)

○平凡社东洋文库《中国口承文艺系列》(这个系列几乎是原著整篇翻译或翻译作者整册作品的丛书):

牧田英二、加藤千代编译:《义和团民话集》,1973,(根据张士杰《义和团故事》等书编译) ;

村松一弥编译:《苗族民话集》,1974,(根据《苗族民间故事选》,人民文学出版社,1963);

饭仓照平、铃木健之编译:《山东民话集》,1975,(根据董均伦、江源民间故事作品编译);

村松一弥编:《北京的传说》,1976,(根据金受申《北京的传说》,1—1957,2—1959,编译);

○中国民话之会译,松冈正子主编:《<民间文学>分类目录第1期~第107期(1956—1966)》(汲古书店,1981)。虽然是1981年出版,实际是1966—1976年期间没有民间文学新资料的情况下,会员们把截至1966年的资料分类整理后出版的。

此外,会报《中国民间文学月报》1971年开始连载铃木健之编的《中国民俗学•民族学研究史年表 1917—1949》,到1985年共计连载28期,年表截至1937年项。

“不仅仅是研究者们的集会,也面向普通民众大开门户”,这是民话之会成立时的宗旨,所以没有设会长也没有章程。(村松先生初期每次例会都参加,是实际上的会长。后来他身体状况不佳,未直接参与民话之会的会务管理。)本会开创初期的成员加藤千代女士直到1987年调离都立大学去爱媛大学赴任之前,一直担任此会的事务局工作,是实质上的民话之会的代表。

1976年,在中国与民间文学相关的各种活动得以重启并迅速展开。20世纪80年代初,民话之会和中国民研会互派代表团开始学术交流。那是1980年5月,民话之会以村松一弥的名义给中国民研会寄了一封希望进行学术交流的信。让人非常高兴而又吃惊的是,很快就接到“希望与日本口承文艺界全面交流,请派遣代表团来中国”的邀请信。民话之会感受到这一邀请的历史性分量,便与本学科唯一的全国规模的学会日本口承文艺学会协商,决定由学会派出代表团。因为民话之会不是正式学会组织形态,于是以日本口承文艺学会名义组团。代表团成员有日本口承文艺学会会长臼田甚五郎、直江广治、大林太良、伊藤清司和民话之会的饭仓照平、加藤千代等。一行于1980年12月访问了北京和上海,除了参加学术研讨会之外,还与钟敬文先生等座谈。(参见图一,饭仓照平先生与周扬、钟敬文等先生的合影)。作为答谢,民话之会1982年邀请贾芝、马学良、王汝澜几位先生访问日本。

图一 饭仓照平先生与周扬、钟敬文等先生的合影,照片中央是周扬先生,左起第7人是饭仓照平,第8人是钟敬文先生,右起第7人是伊藤清司,第5人加藤千代(照片提供者)

之后,民话之会请中国民间文艺研究会安排,先后4次派出代表团出访了云南、贵州等少数民族地区。也数次邀请中国代表团访日。中日之间实现自由往来之后,民话之会就不再组织代表团访华。

随着与中国的交流不断深入发展,关心中国的民俗、文艺、民族学和人类学等诸多领域的人们增加,民话之会的会员也增加到150多人。但其仍然是一个没有学会章程的较为自由松散的组织,主要活动是每月举办一次例行研究会和编辑发行一年4期的会报。只要与民间文学相关,美术的、民俗的以及其他题目也可以在研究会报告,也欢迎非会员到例行研究会演讲。

1987年,加藤千代女士调离都立大学后,民话之会一直保持了会长伊藤清司(担当至1995年5月,其后未再设后任会长)、干事即事务局饭仓照平的组织体制。例会主持人时有变换,编辑会报则一直由饭仓先生负责(其中第14—27期、33—40期由谷野典之编辑)。

会报从1986年起改名为《中国民话之会通信》,发行到2011年11月第100期,伴随民话之会停止活动,通信也停刊了。《中国民话之会通信》刊行期间,正逢与中国的学术交流蓬勃开展的时代,刊登的内容有会员们在中国各地的采访笔记及与中国的民间文学界的交流报告等等,涉及面很广。第100期则收录了从1971年本会前身的《中国民间文学月报》到《中国民话之会通信》100期的各期目录。

这期间本会在出版成果方面有饭仓照平编、收录访华代表团云南之旅收获的《云南的民族文化》(研文出版社,1983)一书。会员还接受其他杂志的委托,负责编辑了几期特集。既有1988年吉泽一夫等编辑的《民话手册》第35期《今日中国民话》等,还有千野明日香、卫藤和子编的《日语版中国昔话解题总目录》(汲古书院,1992)。

民话之会先后邀请了贾芝、马学良、王汝澜、王松、刘魁立、田兵、燕田、杨国仁、李朝等先生访日,构架了中日民间文学界相互交流的桥梁。本会还计划邀请钟敬文先生访日,1987年会报第6期编辑了欢迎钟敬文先生访日特集。遗憾的是,因健康原因钟先生未能实现访日。

其后,日中之间可以自由开展学术交流,1985年以后民话之会不再作为邀请学术互访的窗口,改为邀请来日本访问的中国学者们在研究例会做演讲。自1982年起,沈从文、张紫晨、张承志、苑利、刘守华、乌丙安、林相泰、陶立璠、陈勤建、郑土有、色音、谭达先(香港中文大学)等先生在研究例会做了演讲。

近年,日中之间的交流日益拓广加深,各个专业领域都已经有程度不同的交流。民话之会作为窗口的存在意义淡薄,加上新会员减少及事务局人员的高龄化等原因,中国民话之会于2011年11月在东京举办了纪念集会后正式宣布闭会。