《故事新编》与传统文化的继承、批判与创新

2021-09-05周雅婷

摘 要:出版于1936年的小说集《故事新编》是鲁迅最后的创新之作,其中取材于中国古代神话传说与历史典籍的小说仅收录八篇,但从创作到出版的时间跨度却长达十三年。鲁迅《故事新编》的创作与传统文化有着密切的关系,不论是创作者本身所具有的深厚传统文化底蕴、小说取材的出处还是小说创作的内容与主题,都体现出鲁迅与传统文化的双向互动。一方面,鲁迅《故事新编》的创作受到传统文化的影响,另一方面,鲁迅也在《故事新编》中对传统文化的沉疴予以批判,并挖掘出传统文化中所具有时代意义的新力量。

关键词:故事新编;传统文化;鲁迅;继承;批判;创新

一

在《故事新编》的“序言”中,鲁迅由写成于1922年冬天的第一篇《补天》(原先题作《不周山》)起,谈及他的创作想法是从古代和现代取题材来做短篇小说。《不周山》便取材于中国古代神话“女娲炼石补天”,是动手试作的第一篇。在创作《补天》时,鲁迅就参考了《太平御览》《淮南子》《列子》《山海经》《尚书》《史记》等历史古籍,体现出“博考文献,言必有据”的原则。创作《故事新编》所参考的历史文献多达40种,这得益于鲁迅花费了大量时间和精力去整理研究古代小说,在不断专注投入研究的过程中,这些历史文献也成为了他小说创作的养料。

早在辛亥革命前夕,鲁迅就开始了对古代小说的辨伪、辑佚及书目的整理,先后辑校完成了《古小說钩沉》《小说旧闻钞》及《唐宋传奇集》。1920年,鲁迅应邀在北京大学等高校讲授中国小说史,他当时授课用的讲义便是自己编辑的《小说史大略》,而后此书几经修补增订集成《中国小说史略》,其内容涵盖从远古神话传说至清末谴责小说的文学发展演变,为《故事新编》的创作积累了大量的历史文献素材。在《呐喊〈自序〉》中,鲁迅也曾提及过去整理故纸堆的生活,在创办《新生》失败后,他感到愈发无聊和寂寞,为了麻醉自己的灵魂,使自己沉入国民中,回到古代去,许多年来他就住在S会馆抄古碑消磨生命,直到老朋友为了办《新青年》而邀他做文章,才怀着一点破毁铁屋的希望,写出具有开辟意义的《狂人日记》。同样在《写在〈坟〉后面》,鲁迅也自嘲曾经看了许多旧书,为了教书至今也还在看,因此“耳濡目染”,用白话写文章“不免流露出它的字句,体格来”,在思想上也不免“中些庄周、韩非的毒”,孔、孟的书也读得最早、最熟。但一面痛斥传统文化毒害精神的鲁迅,一面又对率性任真、争天抗俗的魏晋士大夫给予高度评价。在文学创作上还继承了文艺的社会功利原则,赞同“为人生”的创作主张,将“为艺术的艺术”看作不过是“消闲”的新式别号[1]。虽然鲁迅在文章中多以消极负面的语气来评判传统文化,但传统文化对他的影响并非如此片面。

《故事新编》的题材不同于《呐喊》与《彷徨》,作为其中具有实验性的首篇小说《补天》,它的创作尝试受到芥川龙之介古典题材小说的影响[2]。在1921年,鲁迅曾先后译介芥川的古典题材小说《鼻子》与《罗生门》,发表在北京《晨报》上。《鼻子》改编于日本的旧传说,讲述了内供和尚因为自己鼻子过长而烦恼的滑稽故事。《罗生门》则取材于日本古典故事集《今昔物语》,讲述了在罗生门城楼发生的一件以恶对恶的抢夺事件。在《〈鼻子〉译者附记》中,鲁迅引用田中纯对芥川的评价,并指出田中对芥川的“不满”:过多使用旧材料,有时近似于故事的翻译,且文笔不清新,难以迎合读者[3]。但在随后发表的《〈罗生门〉译者附记》中,鲁迅认为《罗生门》算是芥川的佳作,经过改编为古代故事注入新的生命,使这些旧材料可以与现代人产生联系。而在第二年鲁迅便创作了同样取材于中国古代神话的小说《补天》,《补天》在小说题材与创作方式上也与《鼻子》《罗生门》有诸多相似之处。而早年鲁迅留学日本时喜读夏目漱石与森鸥外。两人的创作也受到古典文化的影响,夏目漱石在小说中多引用中国的古典文献且创作了大量汉诗,森鸥外的文学创作后期转向历史小说且有取材于中国古典题材的小说《寒山拾得》。鲁迅在大量涉猎外国文学、翻译介绍作品的过程中,接触到了一些从本国古典文化抑或是中国古典文化中吸收养料来创作的作家,他们别具一格的创作方式给予了鲁迅从古代找题材做小说的灵感,将旧材料生出些新意来,也可以发挥小说改良社会的力量。

二

鲁迅曾在《我怎么做起小说来》中讲述自己写小说的目的,并不是要将小说抬进“文苑”,只是想“利用他的力量,来改良社会”。说到做小说的主见,还抱着十多年前的“启蒙主义”,认为写小说必须是“为人生”且要改良人生的,这与孔子所提倡的“兴观群怨”说中强调文艺作品的社会功能不谋而合。而在《故事新编》中,鲁迅试图挖掘传统文化中儒道思想对于国民性的塑造,通过对传统文本的戏拟、讽刺与把传统文化中的重要人物置入尴尬的境地来批判传统文化,并以此揭露封建礼教对于人性的压抑及讽刺老庄人生哲学的消极影响。

在《补天》《理水》《采薇》中,鲁迅用一种油滑的语调消解了传统文化中儒家思想的庄严,解构了儒家经典的意义。《补天》中,鲁迅让站在女娲两腿之间的古衣冠小丈夫说道:“裸裎淫佚,失德蔑礼败度,禽兽行。国有常刑,惟禁!”而这段话便是对于儒家经典《尚书》的滑稽模仿,是对传统的一种戏仿,从而展现出传统文化滑稽荒唐的一面。《理水》中,禹提意用“导”来治理洪水,但属下官员都极力反对,其中一位白须白发的大员以“三年无改父之道,可谓孝矣”来劝禹不能更变“湮”的方法,而后的官员都围绕着“孝”来附和。孝在小说中是阻碍发展进步的传统守旧势力,这种阻碍同样也出现在《采薇》当中。叔齐、伯夷皆为传统道德的代表,对于武王伐纣,伯夷认为虽然商王变乱旧章、惨无人道,但是臣子为了乐器动兵、以下犯上都是不合先王之道,叔齐认为武王“父死不葬,爰及干戈”是不孝,“以臣弑君”是不仁。而叔齐、伯夷所代表的保守尊礼教的观念也是一种对于改朝换代的阻碍,他们因让位逃到养老堂又因商朝灭亡而逃到首阳山,这种消极避世的态度也是鲁迅所批判的。小说中鲁迅通过“小丙君”讽刺了叔齐、伯夷作为道德家的双重标准,他们撇下祖业是不孝,讥讽朝政也不是良民,在首阳山采薇虽然高洁但最后却死于吃鹿肉的贪念,深刻揭露了仁义道德的虚伪性。

《出关》中鲁迅屡次把老子描写为“一段呆木头”,让他面对如何把青牛运出城的问题时“用尽哲学的脑筋,也是一个没有办法”,还借用关尹喜来嘲笑老子连老婆也娶不成。鲁迅在《〈出关〉的关》中谈及老子,认为他是“无为而无不为”的一事不做、徒作大言的空谈家。于是老子在函谷关的讲学让听讲者面面相觑,被说成是老套的东西“教人听得头疼”,是“胡说八道”,他写成的五千字“连五个饽饽”也不值,老子的形象由传统文化的代表下降至一个无聊的小人物。在关尹喜与书记、账房关于老子“无为”的对话中,关将“无为而无不为”申引至恋爱结婚的话题着实嘲讽了老子一番,书记与账房则用“不做关官”来讽刺老子的“无为”。鲁迅越是对老子进行挪移与嘲讽,越是消解了老子的神圣性与其在传统文化中的崇高地位,且加重了对于其无为思想的批判。

而《起死》中鲁迅批判的是庄子所宣扬的一种“彼亦一是非,此亦一是非”的人生哲学。庄子在赶路途中遇到一骷髅,为了和骷髅聊聊闲天,再让他重回家乡,便恳求司命大神将骷髅复活。但复活后的汉子胡搅蛮缠,认定庄子是偷他衣服、包裹的强盗。庄子以“衣服是可有可无的,也许是有衣服对,也许是没衣服对”的说法试图让汉子放下对于衣服的执着,但汉子认为庄子胡闹玩笑的大道理是“三岁小孩子也不会相信的”,不明道理地把庄子一步步逼问到万分窘迫的境地。而在《文人相轻》中,鲁迅将“彼亦一是非,此亦一是非”形容为“危急之际的护身符”,并指出莊子在《天下篇》中历举别人的过失,以他“无是非”轻了一切“有所是非”的言行。若庄子遵循他这两句宝贝教训,“一部《庄子》,只要‘今天天气哈哈哈……七个字就写完了”。鲁迅认为庄子的两句教训是不辨是非,总被人们用来当作含混敷衍的漂亮话,却难以实行,也难以真正让人获得超然的智慧。

三

鲁迅曾在《中国人失掉自信力了吗》中谈到历史中那些前仆后继战斗着的人们,“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁”。虽然他们总在被摧残、被抹杀,消失于黑暗中,但不代表他们并不存在。在《故事新编》中,鲁迅在批判传统文化的同时也从历史中挖掘并重新塑造出禹、宴之敖者、墨子等“中国的脊梁”形象,并赞扬他们身上所具有的自强不息、锲而不舍的“硬骨头”精神和对社会群体的高度责任感。

《理水》中的文化山上的学者们做着荒谬专断的学问,麻木老实的下民们对着官僚奴颜婢膝,还有官员们利用考察灾情机会去享乐、作威作福,他们的丑态在小说中尽显。但禹却与众不同,他“面貌黑瘦”,在水利局的宴会上并不屈膝而坐,反而伸开两脚把脚底朝向官员们,脚底满是“栗子一般的老茧”。禹为了治水三过家门而不入,和同事们跋山涉水查清了山泽的情形,多处实地走访征求百姓的意见,已经摸清了水灾的实情,打定主意要用“导”的方法来治水。而那些贪图享乐、无所作为的官员们用“这是蚩尤的法子”、“三年无改父之道,可谓孝矣”“干父之蛊”来反对禹的主意,但无论他们怎样反对,禹下定决心要疏通水道,治理好水灾,让下民们能够过上安居乐业的生活。小说中多次描写禹和同事们的外貌,用“粗手粗脚”“面目黧黑”“乞丐似的”来突出他们作为实干家的特征,那一群“黑瘦的乞丐似的东西,不动,不言,不笑,像铁铸的一样”的大汉们便是中国脊梁的写照。

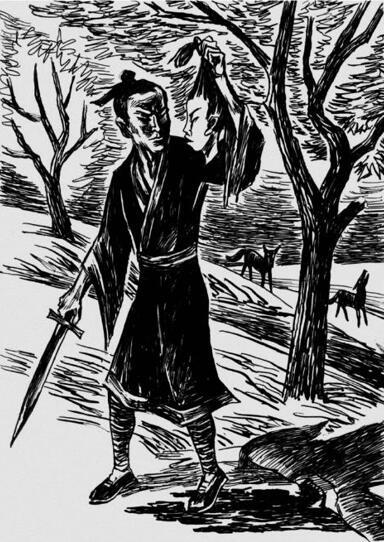

《铸剑》中的黑色人宴之敖者也拥有“黑须黑眼睛,瘦得如铁”的相貌,不同于眉间尺为亲情道德复仇,他感叹“魂灵上是有这么多的人我所加的伤,我已经憎恶了我自己!”其本质上的复仇是用自己的死去换取恶势力的灭亡。当眉间尺的头在金鼎中被王的头咬住连连蚕食进去时,黑色人面不改色,从容将自己的头斩下,帮眉间尺将王的头咬死,完成复仇后便沉入水底,被炖煮成白骨。小说中的人们总在等待着什么,总觉会有一场巨变,同时他们却无动于衷继续过着麻木的生活,而黑色人的复仇便是引发巨变的行动,他并不臣服于国王的威严与荣耀,而是抛去仗义、同情这些杂念,为了复仇而复仇。黑色人身上的血性与富于反抗的精神是鲁迅所赞扬的,他舍生取义的悲壮行为也是孤独寂寞的。虽然眉间尺与宴之敖者被忠顺的义民称作“两个大逆不道的逆贼”,但他们反抗传统的勇气与无所畏惧的复仇精神是可以穿透历史传统照亮现实的。

《非攻》中墨子的面貌被描述为“像一个乞丐”“高个子,乌黑的脸”“高脚鹭鸶似的”,他为反对楚国攻打宋国,一人连夜赶路去劝说楚王,走到楚国的郢城时已是“旧衣破裳,布包着两只脚”。墨子先劝说公输般,继而由公输般引荐去劝说楚王。即使是面对被杀掉的风险,墨子也不为所动,他早已将守城的技术传给学生三百余人,自己就算是死,楚国也攻不下宋国。墨子劝说的坚决与高尚体现了他身上埋头苦干、为民请命的精神。在与公输般谈论“行义”时,墨子用“我这义的钩拒,比你那舟战的钩拒好”的兼爱立场来提倡“互相爱,互相恭,就等于互相利”式的和谐相处。公输般笑谈墨子行义敲碎了他的饭碗,而墨子却回总比“敲碎宋国的所有饭碗好”,墨子言行中所体现出兼爱精神与社会责任感使他的形象从传统的圣贤转而变为鲁迅笔下的文化英雄。

鲁迅早年接受私塾学堂的传统教育,在潜移默化中继承了民族优良的文化传统。而后经过多年对于古代小说的辨伪、辑佚及书目的整理,为小说创作积累了大量的历史文献素材。在译介外国文学的同时,鲁迅也受到启发从古代找题材做小说,将旧材料生出新意来。在《故事新编》中,鲁迅批判了传统文化中的儒道思想的消极影响,也从历史中挖掘并重新塑造出禹、宴之敖者、墨子等“中国的脊梁”形象,并赞扬他们身上所具有的自强不息、锲而不舍的“硬骨头”精神和对社会群体的高度责任感。

参考文献:

[1]罗成琰.现代中国作家与传统文化[J].湖南师范大学社会科学学报,1994(6):67-73.

[2]陈学岚.芥川龙之介与鲁迅的比较研究[D].重庆:重庆大学,2010.

[3]秋吉收.中日学交流に横たわる隘路:周作人『代日本小集』研究を例として[J].言科学,2020(55):41-54.

作者简介:周雅婷,湖南师范大学中国现当代文学专业研究生。