剑、匕首、筑和地图

2021-09-05江渝

摘 要:器物美学具有三重内涵。首先,它包含通过欣赏和使用器物来进行审美观照的内容;其次,它将日用百物都纳为研究对象,探究器物所构成的生活世界的价值与意义;最后,器物美学作为思想范式,帮助我们从媒介的角度来打量艺术。“荆轲刺秦王”故事中的剑、匕首、筑和地图,能够帮助我们实证性地揭示出后两方面内容的存在。进一步,这也能帮助我们回答“功利性的器物有可能成为美学研究的对象吗”这个关键问题,从而确立器物美学的理论合法性。

关键词:器物美学;荆轲;剑;匕首;筑;地图

器物美学研究,可从以下三方面展开:

器物美学所面对的,当然是器物本身,不再将美学的视野局限于纯粹的艺术领域,而是将日用工艺、物质文化都包入审美分析的范围,从中实证性地、物质性地发掘出美学思想的新鲜火花。

这第一层面的器物美学研究,不仅包括对器物之形式美的观照,还包含其他诸多层面。例如,不仅用审美的目光来打量器物,还需要用身体行动来与之交往,在使用、体验器物中获取最为生动活泼的审美感受:“器物美学的审美途径是欣赏和使用。”[1]就此而言,这一层面的器物美学最为基本,是工艺美术、设计美学的继承者,可视为生活美学、日常生活审美化等理论思想的进一步深化。

第二层面,各种各样的器物构成了一个活生生的生活世界,我们在其间才找到了存在的可能。于是,我们不能仅仅关注具有形式美、功能美的工艺品,还需进一步扩大研究范围,将日用百物都纳为研究对象,由此探究器物所构成的生活世界的价值与意义。这一路径当然是对现象学美学研究的继承与发展。

第三层面,器物美学还需要升华为一种思想范式,不仅作用于器物,还可以幫助我们从新鲜的角度来打量艺术。也就是说,我们将把艺术品首先视为器物来理解,由此发掘出其中新颖的面相。例如,一件四条屏山水,就首先应被视为一面屏风而非一幅绘画来对待。如此理解器物美学也并非无中生有,它其实不过是对过往艺术理论(例如赞助人研究、赝品研究等)的别样呈现罢了。

以前学界对器物美学的讨论,多着眼于第一层面的内容。而在此领域,有一个关键的问题不可不察:在康德美学将无功利性定为艺术美学的内在要求之后,功利性的器物有可能成为美学研究的对象吗?无需赘言,这个问题在近年的生活美学讨论中曾反复出现;在此只希望指出:器物美学第二、三层面的内涵,将给这个问题一个肯定性的答案。

本文通过分析《史记·刺客列传》“荆轲刺秦王”中秦王的剑、荆轲的匕首和高渐离的筑这三件器物,为器物美学的第二层面内涵立论;通过对“地图”作为器物和理论象征的分析,阐释器物美学第三层面的内涵。

以上两层面的分析,将帮助我们回答上文的问题,确立器物美学的合法性:器物美学以器物的功利性为基础,将其现象学式地提升到了阿伦特所特指的“艺术品”的高度,从而使其具有了永恒的持存性。由此,器物顺理成章地成为了美学观照的对象。

一、荆轲刺秦王

本文分析的4件器物,均出于《史记·刺客列传》[2]:卫人荆轲,于始皇帝20年(公元前227年)试图刺杀秦王嬴政;行刺虽然失败,荆轲却在历史上永远地留下了自己的英名。

从古至今,世人眼中的荆轲就有着不同的形象,或褒或贬,五花八门:陶渊明《咏荆轲》中的荆轲,义薄云天,慷慨悲壮;刘因《吊荆轲文》却认为,荆轲是一个“遗千古之盗名”“死而伤勇”之人;莫言《我们的荆轲》笔下的荆轲,被塑造成一个贪图虚名的投机者、市侩;张艺谋《英雄》中的荆轲,却是一位舍小我济天下的大侠……

对荆轲刺秦故事的各种诠释,聚讼纷纭,似乎都各有所据,却又像在自我发挥,无中生有。造成这一现象的一个重要原因,在于这些说法时常都只是在试图“以意逆志”,并没有实证性地对文本进行深究。它们都可被归类为评点或者笔记,是一种文学的再创作。

相反,不论荆轲、高渐离,还是秦王,他们都生活在一个器物构造的生活世界之中——比如,荆轲的匕首、高渐离的筑和秦王的剑,与燕国的地图一起,支撑起了故事发生的时空世界。每个故事中的人物,都并非在孤立地行动,他们不仅会彼此作用,而且还总是与故事中的环境、物品、用具等器物相互影响。也就是说,作为读者,我们不仅要观察故事中人物的活动,还需要关注故事中器物的作用。这两方面一直都纠缠在一起,共同创造着故事的脉络。有的故事里面,器物的身影被作者特别点出,这些显在的器物,在故事中发挥着主动的作用与功能。例如,莫泊桑的《项链》以及契诃夫的《挂在脖子上的安娜》,故事标题就醒目地指出了项链、“安娜”勋章在故事里的重要性。还有一种情况极富意味,虽然使用了某一事物来为作品命名,但该事物在故事中却并没有怎么露面,这时该事物就作为某种隐喻或者象征,为作品罩上了一层含蓄的话外之音。例如,井上靖的《核桃林》与渡边淳一的《无影灯》,这两部作品都只在小说的末尾才寥寥几笔提到核桃林、无影灯,即便如此,我们最后却能够感到这两样事物之于小说故事、人物、世界观的悠远寓意——整个故事就像谜底一样,解开了小说封面上莫名其妙的标题的谜语。第三类器物,就是作者虽未提及,却在故事中发挥着隐蔽而关键的作用,读者需要积极地将它们挖掘出来,如此才能更好地进入故事世界。

在此,我们希望从史记文本中的4件器物入手,在实证分析基础上,试探荆轲、秦王所在的那个生活世界,从而可能获得更为真切的审美感受,做出更加坚实的审美理解与判断。

二、秦王的剑和荆轲的匕首

荆轲入咸阳宫,图穷匕见,可惜一击不中,功亏一篑。面对危机,秦王试图拔剑,却不可立拔,只能仓皇逃窜,躲避荆轲的追击。惊慌稍定,秦王负剑,终于拔剑在手,一斩即断荆轲左股。至此,荆轲大势已去,刺秦失败。

在以上刺杀活动中,匕首与剑成为了我们做出正确理解与评价的关键器物。比如,有的学者不问青红皂白,就断言秦王被酒色败坏了身子,不然怎么连一把剑都不会拔、拔不动呢。这就是对秦王所配宝剑的无知,才产生了以上错误的判断。

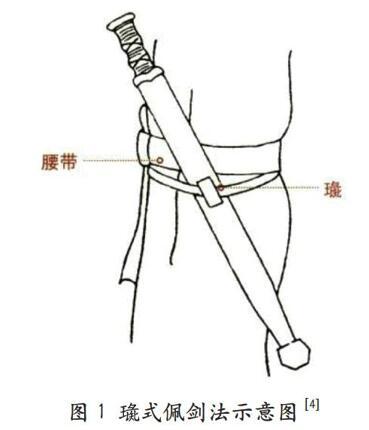

先说剑,秦王为何一开始无法将剑拔出?后来为何要负剑,才拔出剑来,原因有二:一是秦王佩剑太长,二是秦王佩剑的方式为璏式佩剑法。

西汉文献《盐铁论》有言:“荆轲怀数年之谋而事不就者,尺八匕首不足恃也。秦王……介七尺之利也。”由此可知,秦王剑长七尺。汉代一尺为23.1厘米左右,七尺即 161.7厘米[3]。古代中国,宝剑既是战争中的兵器,也是日常生活中的礼器,以其长短直接体现佩者的等级高低。战国两汉,七尺剑专供帝王、诸侯佩戴,原因无它,就是长,以此标志佩戴者的高贵身份。故而,秦王所佩戴的,是一柄长达160厘米左右的超级大剑。

这样的一柄长剑,并非青铜制作,而应该是铁剑。在冷兵器时代,战斗时兵刃是一寸长一寸强,长剑自然占尽优势。但是因为青铜材料不够坚硬,所以无法制作过长的器具,故而青铜剑多为短剑,长度极限在90厘米左右,例如战国末期秦兵大量使用的加长青铜剑,就没有超过90厘米多少。与青铜相比,铁质更为坚实,故而铁剑能够做得更长;而考古发掘也表明,在战国时期,秦国已能制作精良的铁剑。故秦王之七尺剑当为锻造之铁剑,而非青铜铸造,如此才够长够威武够锋利,能一剑斩断一腿。一般的青铜短剑,使用方法多为直刺(陈凯歌电影《荆轲刺秦王》中的秦王,手持的就是一柄青铜短剑,故而只能一下下艰难地戳刺),无法如“刀”一样用来砍杀。秦王之剑由于有七尺,又是铁质锻打制成,才可能用来砍劈。

正由于佩剑超长,自然不便拔出,这是秦王最开始无法顺利拔剑的一个重要原因。同时,秦王采用的璏式佩剑法,也是造成这一窘境的另一个关键因素。

对于较为短小的佩剑,从身前直接拔出当然没有问题,但如果宝剑过长,则只能连剑带鞘从身上取下,再一手持剑鞘一手握剑柄来拔。故而秦王在发现剑长无法顺利拔出时,首先就是打算握住剑鞘(“操其室”),试图将其从固定剑鞘的腰带上扯下来,却由于连接剑鞘与腰带的“璏”太过坚固而失败。后来,惊慌的秦王才在群臣的提示下,使用了将剑沿腰带推到背后、再从颈后探手握住剑柄拔剑的方法[5]。

再来看匕首。匕首,即为短剑,只因为剑柄作“匕”(匙)形,故而得名。匕首、短剑,都只能作为近身防卫的兵器,其杀伤力有限,只能直刺,不便砍劈。而秦王长剑七尺,一剑砍下,匕首自然无法抵挡。

匕首对战长剑,前者全无胜算,这是荆轲从一开始就知道的事情——他几乎只有唯一的一次机会,在图穷匕见的一霎那,手持匕首,近身刺杀。而秦王拔出长剑之时,就是荆轲的死期了。因为,冷兵器对战,从来就是长的占尽胜算,匕首作为短剑,万万不是秦王巨剑的对手。

归纳以上所得,相信我们可以对荆轲刺秦有了更为切身的体会。于荆轲而言,他定然早就知道他只有非常宝贵的一次机会刺杀秦王,只要秦王抽出长剑,他就只有死路一条。现实中的战斗,没有什么神奇的武功剑法,靠的就是武器上的优势、身体上的反应、心理上的沉着。荆轲不是一個多么高明的剑客,这在荆轲故事的一开头就提示得很清楚。荆轲也完全知道,秦王随身一直佩戴着一柄七尺长剑。他一到秦国,就能找到路子行贿拜见秦王,可见燕国的情报搜集工作并不含糊。荆轲作为一个使剑之人,也完全了然匕首对长剑会处在什么样的劣势——在明了这一切之后,荆轲仍然踏上了刺秦的艰程。“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”诚哉斯言!壮哉斯人!

秦王应对刺杀的反应,显示出他非同寻常的智勇,不愧为一代始皇帝。首先,一柄七尺长剑,分量不轻,他却常年佩戴,须臾不离,这与后来东汉那些只是装模作样佩戴一柄木剑来显摆身份的贵族相比,实在有云泥之别。其次,秦王在刺杀发生后,虽然十分慌乱,却不仅奋力挣扎、逃脱了最危险的一击,还能在致命的匕首时刻在身后挥舞的过程中,最终成功拔剑反击成功。秦王的反应确实超出常人许多,完全配得上成为荆轲刺杀的对象。

三、高渐离的筑

“筑”,在刺秦故事中出现数次,其功能可分为两类。有时候,它的身份是乐器,高渐离击筑,荆轲和而歌之。还有的时候,筑化身为一件兵器,高渐离意欲靠它来行刺秦王,完成朋友荆轲的遗愿。具有乐器与兵器双重身份的筑,成为了我们进入荆轲、高渐离生活世界的一件关键器物。

筑是中国古代的一种击弦乐器,战国时代,在民间广泛流行;因以竹尺击弦发声,由竹而筑,从而得名。据史籍记述,筑为狭长木质乐器,长约100厘米左右。侧面观之,形似一口拉直的铡刀。筑约有一半是柄状实心木,单手握持;另一半为一个空心共鸣箱,可设五根弦。虽说筑在民间久已失传,但现在已经考古发掘出实物与明器,还有若干图像可供参考,不难想象其风采。

筑的演奏方式,非常奔放自由:演奏者一手握筑柄,一手持竹尺,敲击筑弦发声。演奏者的竹尺,伴随着歌手的旋律在空中挥舞,由此产生了酣畅的律动感与节奏性。

《史记》记载了荆轲与高渐离的两次击筑和歌,第一次在燕国闹市之中,“荆轲嗜酒,日与狗屠及高渐离饮于燕市,酒酣以往,高渐离击筑,荆轲和而歌于市中,相乐也,已而相泣,旁若无人者。”第二次在易水河畔,“高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:‘风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!复为羽声忼慨,士皆瞋目,发尽上指冠。”两次和歌,筑音带出的歌声都产生了同样的悲怆感人的审美体验。筑音,成为了荆轲刺秦最为恰当的伴奏。

而筑作为乐器与兵器的双重身份,正来自于它在表演活动中具有的特殊器物性质。乐“器”之于音乐的影响,大体可分为三个方面。首先,是其器物的物理特性,可以让乐音带有独具一格的音色。不同的乐器,即使演奏同一音高的乐音,也会产生各自不同的审美体验,音色的影响居功至伟。例如,改编自巴赫《乐队组曲第三号》的《G弦上的咏叹调》之所以如此广受赞美,小提琴婉转动听的音色发挥了至关重要的作用。其次,乐器的影响,还体现在由此催生了不同的演奏方式和演奏技巧。例如,当琵琶由早期的横抱改为后来的竖持以后,其演奏技巧得到了极大的发展与丰富,从普通的伴奏乐器蜕变为一件重要的独奏乐器。乐器的不同演奏技巧,当然与乐器本身的器物性质联系密切。由木吉他而电吉他,所带来的是一系列新鲜的演奏技法,推弦、点弦、摇把……由此开创了吉他音乐的新天地。最后,基于以上两方面,自然而然地引发了演奏者不同的艺术追求,创造出听众不同的审美感受。与古典吉他正襟危坐、严谨规范的演奏方式不同,电吉他张扬狂放、五光十色的表演方式,油然而生摇滚乐叛逆、反抗、表现自我的音乐精神。综合以上三方面,以此考察高渐离筑的演奏,一方面,我们可以说是荆轲高渐离两人快意人生、脱俗放浪的精神气质,让他们钟爱上筑音;另一方面,我们也完全可以认为,正是筑音节奏鲜明的音乐性质、舒展奔放的演奏方式、激荡感人的艺术品格,才造就了荆轲、高渐离两人先后直面生死的千古壮举。

张承志曾经推测,两人在易水和歌之时,就已经有了一个生死的约定和誓言:如果荆轲没能完成刺秦计划,则高渐离将再次踏上刺秦的征程[7]。张承志的这个想法,当然是出于他小说家的丰富想象,却在筑的器物特性上可以找到证据支持:正因为筑形似镰刀,又不过于沉重,便于挥舞,才能不仅作为乐器供荆轲、高渐离两人手舞足蹈悲而歌之,还可能化为行刺的武器。

四、督亢的地图:作为器物与象征

荆轲所贡献给秦王的是燕国督亢之地图。战国燕之督亢,即今天河北省固安、涿州一带,面积约有50 里见方,境内有包括易水等的众多河流,农业水利设施发达,故而号称“膏腴之地”,据说十分富庶。督亢与易水重叠的空间位置,也由此带出了易水送别不一样的阐释可能:易水,作为一条重要的界河(曾经分隔燕赵两国),具有着重要的军事价值,阻隔南北、屏障京师。将督亢地图献给秦王,如果行刺失败,将无异于让秦军如虎添翼,未来的进攻将更加迅猛。如此一来,易水之悲歌,不仅是在演唱荆轲个人的生死成败,也同时在奏响燕国未来的命运交响曲。不出所料,荆轲行刺失败以后,秦军虎狼之师立马扑过来。第二年始皇帝21年,得燕太子丹首级。再4年,始皇帝25年,秦灭燕。

故而秦王对燕国督亢地图的向往,其实质就是希望借此获得该地重要的地理信息、军事情报、经济信息,为以后攻取燕国做好准备。何谓地图?地图就是“通过一系列图示、注记、比例尺、投影等手段和方法使‘感知的地理环境可视化,成为承载着客观自然环境和社会文化信息的图像符号”[8]。可见,地图本质上就是对地理信息的记录,就是对信息的储存与呈现,地图的绘制方式、制作媒介等,都是为了这一功能服务的。而地图作为器物的存在形态在此并不具有关键价值,因为它的本质只是“图像符号”而已。

但秦王万万没有想到的是,他眼皮子底下的地图却并非仅仅是呈现信息的图像符号,而成为了一件藏匿夺命匕首的具体器物。地图的器物性质,在此具有着理论上的象征含义——我们不能仅仅关心艺术品、工艺品的审美表象、外在形式美,而应该首先考量它们作为器物存在的身份。这正是器物美学第三个层面所包含的内容。

比如说,面对一件艺术品,我们首先需要注意到的,是它作为器物存在的方式方法。一方面,我们可以在手中细细地把玩一幅扇面仕女,可以在收放舒卷中徘徊于長卷山水的运动画面;另一方面,我们却必须与莫奈的《睡莲》保持足够的欣赏距离,必须围绕罗丹的《吻》移动观察……艺术品在此首先是一件器物,进而被构造为审美的对象,器物在此作为媒介,才使得审美的体验恰当地被构造出来[9]。所以,我们需要主动地关注故事中潜在的器物所发挥的作用,需要认识到审美表象之下艺术媒介所产生的重要影响。

五、结语

经由剑、匕首、筑和地图这些具体器物,我们得以一瞥荆轲所处的时代,对《史记》文本、对这些器物和其使用者所共在的那个生活世界有了更加活泼的感受与理解,器物美学的魅力正在于此。如果有人对此表示怀疑,认为这并非美学的研究内容的话,或者他不妨去看看鲁迅先生的《魏晋风度与药及酒之关系》。

进一步来说,虽然我们是从这些器物的功用性质出发来展开的分析,但却能够深入到它们所构造的生活世界中,从精神层面来体会其意义与价值,这表明了器物美学具有当然的合法性。面对这些器物,我们并不是在功利性地使用它们,而是在把它们化为超越时空的持存物来看待。著名哲学家阿伦特曾经谈到,艺术品与那些作为消费品的事物之间的区别,就在于后者会由于使用而被人们抛弃;相反,艺术品却带有一定的永恒的持存性,将伴随终有一死之人,为其提供些许慰籍[10]。器物美学对器物的理论考察,也正是要将其提升到这种具有永恒持存性的高度,将其化为精神性的存在。或许,这正是器物美学可能成立的内在原因吧。

参考文献:

[1]许明.从纯粹形而上的建构到对审美器物的重视--中国美学的突围[J].理论学刊,2012(9):115-122,128.

[2]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:2526-2539.

[3]孙机.汉代物质文化资料图说(增订本)[M].上海:上海古籍出版社,2008:35.

[4]伯仲.中国传统兵器图鉴[M].北京:东方出版社,2010:69.

[5]丁国祥.秦王拔剑考辨[J].黄山学院学报,2013(6):99-102.

[6]傅举有.千年筑音仍绕梁[N]. 中国文物报,2011-10-26(005).

[7]张承志.清洁的精神[J].文艺理论,1995(7):160-166.

[8]安传艳,李同昇.地图表征的权力运作机制:建构的知识话语[J].地理研究,2019(8):2099-2112.

[9]江渝.中国画笔墨材料的美学研究[M].武汉:湖北人民出版社, 2017.

[10] Hannah Arendt.The human condition[M].Chicago:University of Chicago Press,1998:168-173.

作者简介:江渝,博士,三峡大学艺术学院副教授,硕士生导师,主要从事艺术哲学研究。