“入俗与脱俗”视角下民俗类非遗生产性保护探索

——以滩头年画为例

2021-09-05关红罗圆圆

关红 罗圆圆

(湖南工商大学设计艺术学院,湖南长沙 410205)

非物质文化遗产是历史长河中留存至今的文化财富,是中华民族的重要文化和精神根基。2005 年,国务院办公厅印发《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,指出我国非物质文化遗产保护工作的重要性和紧迫性,通过研究、认定、保存和传播工作,逐步建立起具有中国特色的非物质文化保护制度。2012 年,非遗保护工作进入第二阶段,文化部出台《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》,该《意见》指出:借助生产、流通、销售等手段,将非物质文化遗产及其资源转化为文化产品的保护方式已形成共识[1]。2017 年,国务院办公厅就《国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知》指出,要重视传统工艺的不可替代性和文化本身与生存民俗环境的整体性保护,强调引导非物质文化遗产生产性保护示范基地发挥示范引领作用。在实际的非遗生产性保护中,不同性质文化保护路径不同。2020 年6 月,中国艺术研究院原常务副院长吕品田先生曾讲到:非物质文化遗产生产性保护实践应该遵循依俗而为的原则,特别是年画、剪纸等乡土手工艺与地方民俗有其约定俗成的生态关系,应避免“脱俗”化为单纯的商品生产。本文所说的“脱俗”就是指脱离民俗文化的单纯文化产业开发,相对应的“入俗”指的就是非物质文化遗产生产性保护依俗展开,解决当前纯商品化和手艺失传的困境。因此本文选择非遗滩头年画作为研究保护对象,相比同年列入国家级非遗名录的天津杨柳青年画、四川绵竹年画等相关生产性保护研究和发展现状,非遗滩头年画还相差甚远,并且仍然面临失传的困境,由此避免滩头年画“脱俗”化的“入俗”化生产性保护研究刻不容缓。

1 滩头年画的发展历史与现状

1.1 民俗民风孕育的滩头年画

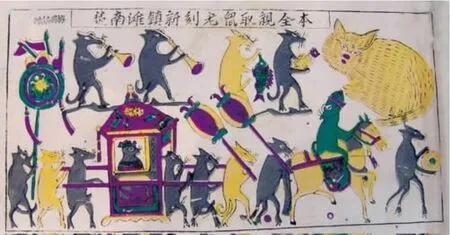

滩头年画是湖南省本土唯一的手工木版水印年画,具有强烈的民间民俗艺术风格,有中国“四大年画”之称。“艺术的起源就在文化起源的地方”[2],据当地《隆回县志》记载:滩头年画产自楚南隆回滩头镇,距今已有1 300 多年的历史,最早可追溯到唐末,木版印刷的发明使得民间年画孕育而生,经宋、元两代的发展,至明代已经成为一种独立的艺术形式,如图1 滩头年画作品《老鼠娶亲》画上所刻“楚南滩镇新刻老鼠娶亲全本”字样即可证实。滩头年画起源于梅山文化,是湘楚文化中的一部分。楚南隆回滩头镇古时位于梅山地区,高山密林,与世隔绝,生产力低下。天灾人祸,使人们不得不寻求宗教和祭祀的方式来实现内心的慰藉和身心的解救,滩头年画早期雏形纸马艺术由此盛行,崇鬼尚巫的湘楚梅山文化逐渐形成,成为滩头镇居民传达内心愿望的信仰习俗[3]。这种独特的人文地理环境和民俗民风孕育了极具湘楚文化特色的艺术载体——滩头年画,独特的面貌和丰富的湘楚文化内涵成为滩头年画区别于其他年画的重要特征之一。楚人尚武,因而滩头年画只有武神,无文神,便生成了苗族英雄形象的门神年画,包含了梅山文化元素。滩头年画虽题材较少,但也涵盖了门神、吉祥祝福、喜剧故事、传说故事、历史故事、色纸窗花类等,年画色彩鲜艳明亮,线条潇洒粗狂,画面简洁古朴,且制作的20 多道工序都在同一个地方完成,可见滩头年画的民俗文化内涵之深、艺术程度之高。据《宝庆府志》记载,清同治国丧期间,曾明令“禁止滩头花纸印行”,其在全国盛行可见一斑[4],民国初期滩头年画就作为民俗商品远销全国各省,甚至海外,达到其商业发展的高峰,能达到如此广泛影响力和商业价值的文化产品已然不多。然而“文革”十年给滩头年画扣上了封建文化的帽子,不仅年画艺术本身其民俗文化内涵也遭到了沉重的打击,后来的改革开放也未能改变滩头年画消逝的步伐。滩头年画包涵了湘楚文化内涵,集合了众多传统民俗文化艺术特色,更凝聚着传统民众的精神和情感文化,它的产生与发展无法脱离本民族民俗文化延续而存在,这奠定了滩头年画保护与传承的根基之所在。

图1 滩头年画作品《老鼠娶亲》

1.2 滩头年画生产性保护的现状

2006 年,滩头年画凭借其独特工艺、文化价值和失传的迫切性,被列入国家第一批非物质文化遗产名录,一张年画集两项国家级非遗,这在全国年画中是极为罕见的,足以证明滩头年画保护和传承的价值。同年,滩头年画实现传承人认定机制,将现存资源进行归纳保存;2010 年,隆回县成立湖南省第一家非物质文化遗产保护中心,为滩头年画提供财政、机制和政策等方面的实质性保护举措;2015 年,协助传承人成立滩头年画作坊,如非物质文化遗产保护中心和相关部门投入40 万元帮助尹冬香投资创建了“福美祥作坊”等;2018 年5 月,滩头年画绘制技艺入选文化和旅游部、工业和信息化部发布的《第一批国家传统工艺振兴目录》;2018 年,福美祥作坊创新制作了生肖年画、年画册页、年画中国结、年画灯笼、年画挂历等多个衍生产品,并接待了来自长沙、澳门等高校师生、专家1 000 余人的研学团队;2019 年,滩头年画开展线上营销方式,打破线下销售模式,滩头年画销售境况得到一定的改观。截至目前,滩头年画仍然处在濒危的境地,现存4 家年画作坊,仅两家勉强维持生产,相比其他年画的销售量和认知度,滩头年画依旧相差甚远。追根溯源,缺少文化共鸣是影响滩头年画保护和传承的一大因素,其问题核心就在于“脱俗化”。

脱俗化,是指非遗脱离本源民俗文化的纯商业发展模式,缺乏对非遗整体性的解读和保护,忽略其本源文化价值和精神内涵,出现单一商品化发展的现象。例如:非遗产业在借助旅游业发展;当地民众和年画馆都将滩头年画作为非遗纪念品出售对纸制滩头年画进行现代化的装裱以达到寿命延长的目的;人们将其作为一种装饰艺术品的身份来对待,滩头年画便已踏入商业化的洪流。这些商业化的方式虽然有一定的宣传作用,也让滩头年画初步融入现代生活场景。但是长此以往,只有收藏没有文化的传承,远离本源民俗文化场景,滩头年画与民众之间也就无法产生民俗情感和精神上共鸣,这样的商业化模式便与滩头年画生产性保护宗旨相背离。另一方面,商业化的生存规则就是新旧更替,滩头年画生产性保护如果不跟随潮流,便会远离市场,很多滩头年画馆和手艺人便陷入这样的误区,为了生存和利益而去迎合市场。在设计开发文创产品时,被资本控制了审美和话语权,出现照搬、硬套甚至脱离原生民俗文化的现象[5]。例如单纯的定制化服务,这种个性的表达只是单纯的艺术创作而无法体现滩头年画民俗文化的真正含义,只会让滩头年画陷入艺术品与资本商品的被动状态。这些误区不仅会导致非遗滩头年画生产性保护含义被误解,也必将使滩头年画成为商业化洪流中的废墟。可见脱离民俗文化的商业化路径,难以与民众产生情感和精神共鸣,也就无法得到民众的认同,便不可能真正实现滩头年画的生产性保护。

2 滩头年画“入俗”化生产性保护难度

同众多非物质文化遗产一样,滩头年画既是民间民俗工艺美术又同属于民间民俗商品的范畴,从产生就与市场有着密切的联系。对于这类非遗的生产性保护,在融合其原真性和本土性民俗特性基本前提下,需保持滩头年画原有的生产规律和民俗文化环境下进行[6]。在新的现代社会进程中,这种生产特性往往会与现代生产生活产生冲突,这恰恰也是滩头年画“入俗”化生产性保护的困难所在。在非遗产品开发中,如果没有调节好这些冲突,大多会沦为“脱俗”化的消费商品,从而远离非遗滩头年画生产性保护的宗旨,最终只能面临进入博物馆或消亡的结局。

2.1 社会发展使得生存环境流失

滩头年画生产上有着极强的本土性和唯一性特征。优质的地理环境为滩头年画带来丰富的自然资源,从原料到纸张再到制作成品都在同一个地方完成,强调了滩头年画制作地域的本土性和唯一性特征,这也是它独特魅力之所在,同时也说明了滩头年画制作工艺和生存环境的特殊性及生存难点。滩头赋有造纸之乡和雕刻之乡的美誉。年画都采用本土楠木制成的花纸,以及绘制所用的白胶泥和颜料都是本土所特有的原料调和而成,这正是滩头年画呈现明亮艳丽色彩的关键。社会发展推进城镇化与城乡生态改革,导致滩头年画工艺原料采集难度增加。原本多家本土制纸厂相继倒闭,如今滩头镇当地仅剩下的几家制纸小作坊,纸张质量已远不如昔。现代印刷科技也使滩头年画传统手工雕刻印刷陷入窘境。高成本、高消耗和低产能,加重了手艺人的生活压力,如今仅剩下几位老辈在坚持,虽然也有像钟星琳、肖扬年轻一辈加入到滩头年画的传承中,但面对当下生存环境的流失速度,已是杯水车薪。滩头年画已经失去了自身原有的生存优势,这将成为滩头年画“入俗”化生产性保护难度的关键。

2.2 生活环境变化带来生活方式改变

古时,滩头年画的活动场景有着极强的民俗氛围,湘楚文化中对于巫和神的崇拜使当地居民有着“人神共居”的普遍观念。在这样的生活居住观念下,滩头年画诞生和延续,独特的巫神文化寓意加上极富装饰性的艺术魅力成为人们精神情感的寄托,热烈火红的颜色,古朴夸张的造型与当时的居住环境相铺相成。例如将门神贴于大门的习俗,据《宝庆府志》记载:“节序正月一日为元旦,画神荼、郁垒(即门神),以御凶神。[4]”如图2 大门有门神,床头有床神,灶台有灶神,凡特定的生活场景都会有神位。还有祈愿富贵的财神,以赵玄坛(亦称赵公元帅)的画像为多见。然这些在现代生活环境中都已不复存在,以往贴于卧室或窗户的《老鼠娶亲》,老鼠形象拟人风趣,故事情节鲜明,与当时朴实的家居环境相统一,为人们农忙生活平添色彩[7]。现代家居生活明亮宽敞,简约统一风格是当下民众生活环境的普遍特征;瓷、铁、玻璃等材质变为现代建筑的常态;堂屋变成客厅,室内的土墙变成各色的墙漆,双幅大门被单幅取代,灶台升级为厨房。生活环境的巨大变化使人们的生活方式发生了改变,滩头年画原始风格已不适合直接用于现代家居环境,已失去原来张贴的民俗文化意义和物理空间,而更多作为一种工艺美术类的收藏艺术品[8]。

图2 门神秦叔宝、尉迟恭

2.3 年俗文化淡化导致民俗心理变异

春节是我国特有的最为盛大的传统节日,更是中华文明繁荣昌盛的写照。辞旧迎新,古时新年里贴年画已是民间民众必不可少的年俗活动,全家老小一起扫尘、去污,粘贴新年画,传达对新年的美好祝愿和情感寄托。这样的民俗心理却从1966 年开始发生变化,文化大革命爆发,年画类传统习俗被贴上了封建、迷信、落后的标签,广大民众不愿也不敢再进行此等年俗活动,单一的聚餐吃喝渐渐成为年俗节日的常态。从年俗意识淡薄到习俗变更导致年味越来越淡,人们也不再将情感寄托在年画上,滩头年画也逐渐从年俗节日中淡化。如今社会革新,人们对年画的偏见渐渐消失,2006 年滩头年画被国家列入了非物质文化遗产保护名录,国家也以春节联欢晚会等规章仪式竭力挽救流失的年俗,不料外来的圣诞节、感恩节、情人节等新奇节日走进大众的生活,特别是年轻一代。春节这样的中国传统节日仪式却只剩下吃喝玩乐的空壳,失去了年俗文化的精神内涵。人们对滩头年画本身的民俗心理已经发生了变异,如滩头年画作品《老鼠娶亲》传达的“媚鼠”“敬鼠”“娱乐”民俗心理,在现代已经演变为一种文化艺术作品欣赏以及对美好幸福生活的向往心理[9]。滩头年画从来都是伴随年俗文化而产生和发展,依托年俗文化存于大众民俗生活的文化艺术形式,如今年俗文化的淡化会使滩头年画民俗心理发生变化,得不到民众文化认同和共鸣,成为无本之木,滩头年画的生产性保护也就无从谈起。

2.4 地理位置的劣势

相比其他年画的兴起和发展,地理位置也是阻碍滩头年画“入俗”化生产性的关键因素之一,如靠近北京的天津杨柳青年画,其快速发展的原因就在于占据强有力的地理优势。天津自古因漕运而兴起,交通便利,靠近全国政治、经济、文化中心区。该地区具备强大的包容性和深厚的文化底蕴,使传统的杨柳青年画等民间民俗文化得以传承良好,且拥有广阔的市场和传播途径。然而滩头年画的地理位置正好相反,地处偏远的湘楚南内部,交通极为不便,受外界的影响较小,这样封闭的地理位置虽是滩头年画民俗文化和艺术特色形成的原因之一,但也正因如此,滩头年画的市场、传播和经济都相当有限,身处当下也很难得到大众的广泛关注和普遍认同。尽管现代网络技术能够拉近滩头年画与市场的距离,国家政府也通过文旅、文化创意设计等竭力在传播滩头年画的艺术和文化价值,但这种文化内里的东西很难长期跨越地理环境而长存。

3 滩头年画“入俗”化生产性保护路径

3.1 进一步加强政府宏观调控作用

改革开发后,滩头年画重新获得社会关注,但其市场一直处在被动的状态。2006 年在非遗保护政策背景下,政府扶持传承人回家乡继续传承滩头年画,使其得到一定的保护和发展。但滩头年画主要销售渠道仍然是政府及相关旅游点的订单,这种单靠传承人发展模式,使滩头年画的生产性无法与市场需求所匹配。

非遗的“入俗”化生产性保护不同于产业发展,无法大规模、低成本和标准化生产。它强调不改变其传统生产方式和美学内涵的前提下将其资源转化为一种文化产品,并顺应其民俗文化整体性开展。滩头年画作为湖南唯一的水印木版年画,其生产原料具有本土独特性,在生产性保护中,应更多作为湘楚文化特色的文化产品。相关政府要在原本的基础上进一步加强对滩头年画的支持和引导,提供系统而长远的发展路径,整合各方面资源给予资金支持、市场引领、人才培养、文化宣传和街区重建等帮助。例如政府组织滩头年画进社区、进校园活动,将滩头年画与传统文化教育相结合,持续培养新时代人才,解决滩头年画传承人断层和人才缺乏的难题。同时,还可组织传统手工艺人、传承人参加国家性、国际性的比赛及展会,提高产品、品牌的宣传度和知名度,以在市场上改变其被动的状态。并顺应国家乡村振兴战略,实现滩头年画民俗文化的法治保护,政府通过相关建设吸引年轻人回乡就业和创业,实现文化认同和自豪感,从而为滩头年画生产性保护创造良好的民俗文化氛围和广泛的文化市场,成为现代人所喜闻乐见的文化产品。

3.2 创新设计重新架构滩头年画的民俗环境获取消费市场

正如荀子言“取之于民,用之于民”,滩头年画便是如此。滩头年画作为传统民间民俗产品,它的造型、色彩、题材等艺术呈现和制作原料与工艺都是源于当地民众民俗生活环境,根据民众精神信仰和适用场景而设计出贴于大门、堂屋、卧室、厨房等形式。生活环境的变化带来民俗环境的改变,以往的产品形式已不适于现代的生活场景,滩头年画也就失去了传统的消费市场,失去了生产生活的源泉。非物质文化遗产保护要具备当下性,才能实现时间与空间的深切联系[10]。因此,滩头年画的“入俗”化生产性保护要在现代消费方式下重构以往的消费模式。一方面,在遵循传统的艺术特征的基础上滩头年画通过设计开发新的题材、尺寸、审美和形式适用于现代的新场景,重新架构民俗环境,开发新的现代市场。另一方面,依照滩头年画传统的生活场景进行最大限度地架构和保护民俗环境,开发本地消费市场。如构建滩头文化老街旅游消费市场,通过设计还原或保留滩头年画的传统民俗环境,建设传统滩头年画民俗的旅游民宿等,重现滩头年画贴于传统的木制大门和室内陈设构建其适用的传统民俗场景,吸引游客和当地人融入传统的民俗环境中,寻找久违的年味。这种民俗环境的保护顺应了非物质文化遗产生产性保护的整体性原则,在提升滩头年画传统消费力度的同时,也有助于民众对其民俗文化的整体认同和传播。

3.3 打破守旧观念实现能人拉动

所谓能人,或是乡土艺人、或技艺超群、或热爱传统等,愿意奉献分享、伴随责任感和使命感带动文化的传承与发展[11]。滩头年画的传承和发展一直处于式微的状态,首批技艺高超的国家级传承人钟海仙、高腊梅夫妇恪守着“传内不传外”的祖训,虽然在高腊梅第四代国家级传承人钟星琳这里有所改观,组织年轻人研学和教育等,但也没能真正地拉动滩头年画的发展。相比杨柳青年画的作坊数、年画商铺、销售量和影响力,滩头年画现有高超技艺传承人仅两三人,年画作坊仅存4 家,拥有专业美术设计的人才、从事滩头年画制作和销售的人数也相差甚远。非遗滩头年画的“入俗”化生产性保护需要打破传统守旧的观念并在能人的拉动下进行,由政府组织能人接头开设滩头年画民俗文化大院、年俗馆和年画培训坊;以公司+作坊的模式将滩头年画制作、研发、教学充分融为一体,在保护和传承制作工艺的同时促进当地就业,提升产量。此外,能人们自身内外影响力和知名度也是滩头年画生产性保护的重点,积极组织或参与年俗节日活动,以及国内外各大展会和艺术交流活动,能够提升滩头年画的市场认知和竞争价值,保持社会热度和曝光率。如此才能更好地实现滩头年画本土化和整体性长久的良性保护。

3.4 多管齐下的宣传模式来提升品牌形象价值

随着社会经济的发展,互联网线上营销和旅游业的推进为滩头年画的发展提供了新的途径。利用网络虚拟宣传的优势打破其地理位置的劣势。政府组织新闻媒体报道;工坊或个人可通过微信公众号、微博、知乎、贴吧等社交平台交流和宣传滩头年画相关信息;加入抖音、快手、哔哩哔哩等短视频社区;增加滩头年画社会流量和相关热度,快速而广泛地吸引民众到本地旅游。同时可将滩头年画融入本地民俗文化旅游建设中,打造具有湘楚文化民俗形象和氛围,加快提升滩头年画的民俗品牌形象价值,促进宣传与销售进度。滩头年画作坊和传承人还可通过淘宝、天猫等电商平台搭建自己的线上销售店铺,拓宽销售渠道。以及联名营销宣传方式,借力宣传,将滩头年画融入大众日常生活,如滩头年画与长沙爆红奶茶品牌“茶颜悦色”的联名,不仅将滩头年画带入当代年轻大众日常生活中,还赋予其现代年轻化的文化品牌形象。当然除了对外的宣传对内的宣传更是重中之重,根据滩头年画的历史和生产特性,本地民众的价值和文化认同有助于滩头年画对外的形象宣传。如果本地民众都无法认同滩头年画的价值和民俗品牌形象,那么,对外的文化认同也就无从谈起,对外的宣传和销售也就无法实现。如借助节庆活动、庙会活动、艺术节等,特别是春节这种文化体制内的节日且人流量较大的活动,在区域内对滩头年画产品和民俗文化进行展示和宣传,以提升本地民众的自信心、参与感和认同感。

4 结语

1 300 年来,滩头年画作为湘楚文化的深沉积淀,它在年俗文化中产生和发展,是湖湘地区典型的民间工艺美术代表,承载着传播中国民俗文化和民族精神的重要意义。在新时代,滩头年画民俗类非遗生产性保护必须与“入俗”化的发展路径结合,以政府的宏观调控为基础,创新重构民俗文化环境氛围,打破守旧观念实现能人拉动,宣传打造民俗文化品牌形象等,才能在不脱离民俗文化本源情况下,实现滩头年画民俗类非遗及其资源转化为文化产品的保护方式。唤醒民间大众的年俗记忆和民俗情感,增强本地民众的文化自信心和自豪感,赢得文化认同和共鸣,实现民众自发的传承,助力滩头年画民俗类非遗摆脱困境,实现其文化经济价值与可持续传承发展。