基于人口流出地视角的乡镇公共服务设施需求研究

2021-09-03姜莘

摘要 近年来受产业结构调整、户籍制度放开等因素的影响,乡镇外出人口呈现新的流动特征,并对流出地的人口结构和公共服务设施需求产生影响。以肥西县M乡为研究对象,通过问卷调查、非结构式访谈、文献分析等研究方法,分析了M乡外出人口和留守人口的结构特征,认为外出人口呈现出外出家庭化、与流出地疏远化、务工就近化三大特征,并推动流出地老龄少子化和生活闲暇化。据此,从类型、品质、便捷3个方面分析了乡镇公共服务设施的需求特征,提出设施适老化、改善公共交通、均等化与集约化并重等配置建议。

关键词 乡镇;公共服务设施;需求特征;人口流出;外出人口

中图分类号 TU 982.29 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)14-0246-04

Abstract In recent years, affected by factors such as the adjustment of industrial structure and the liberalization of the household registration system, the outflow population of townships has created new flow characteristics, and has affected leftbehind population and the needs of public service facilities. Taking M Township in Feixi County as the research object, through questionnaires, unstructured interviews, literature analysis and other research methods, the structural characteristics of the outflow population and leftbehind population in M townships were analyzed, and it was considered that the outflow population showed an outofhome family and alienated from the outflow areas, job closing to home. These factors promote aging and birth reduced, leisure time increased. Based on this, the characteristics of public service facilities in townships were analyzed in terms of type, quality, and convenience, and proposals were made for proper aging of facilities, improvement of public transportation, equalization and intensive integration.

Key words Townships;Public service facilities;Demand characteristics;Population outflow;Outbound population

作者簡介 姜莘(1970—)女,安徽合肥人,正高级工程师,从事国土空间规划研究。

收稿日期 2021-03-11

农村户籍人口的长期异地流动和打工经济是我国经济社会发展和城镇化进程中的特有景象[1-2]。大量农村外出务工人口积极推动了我国城镇化的快速发展,同时也对人口流出地的社会、经济、文化产生深远影响。近年来伴随我国社会经济转型,外出务工人口呈现出家庭化、就近化等新的特征,此外农村地区土地流转加速、农地规模化经营持续推进,传统上人口流出型乡镇的人口和产业结构都发生了深刻变化,由此导致公共服务设施也呈现出新的需求特征。基于此,笔者以肥西县M乡为例,以实证分析为基础,以人口结构特征变化为切入点,研究作为人口流出地的乡镇公共服务设施需求。

1 研究区概况与研究方法

研究区域为M乡,乡域面积145.6 km2,地处合肥市肥西县西北部,距合肥市区约40 km。M乡生态环境较为优越,江淮分水岭东西向横贯全乡,林地面积约30 km2,是合肥市区周边稀有的森林资源。由于偏离区域发展廊道以及生态环境的制约,M乡经济发展较为滞后,长期以农业为主导产业,人口吸纳能力弱。根据统计,2015年全乡常住人口3.24万,乡政府驻地的常住人口仅0.21万;全乡外出务工人口1.73万,占比近53.4%;近5年人口平均综合增长率为-1.8%,属典型的人口流出型乡镇。

该研究以M乡为研究对象,主要采用问卷调查、非结构式访谈、文献分析等研究方法。其中,针对乡域18个行政村共发放360份调查问卷,回收有效问卷346份;对多个村的村支部书记及数十名村民包括外出务工人员进行非结构式访谈,访谈内容涉及外出人口情况、留守老人及儿童生存状况、公共服务设施需求等方面;文献分析主要包括2010—2015年的农业统计年报、各村人口情况调查表及乡政府工作总结。

2 结果与分析

2.1 外出人口特征

2.1.1 外出家庭化。

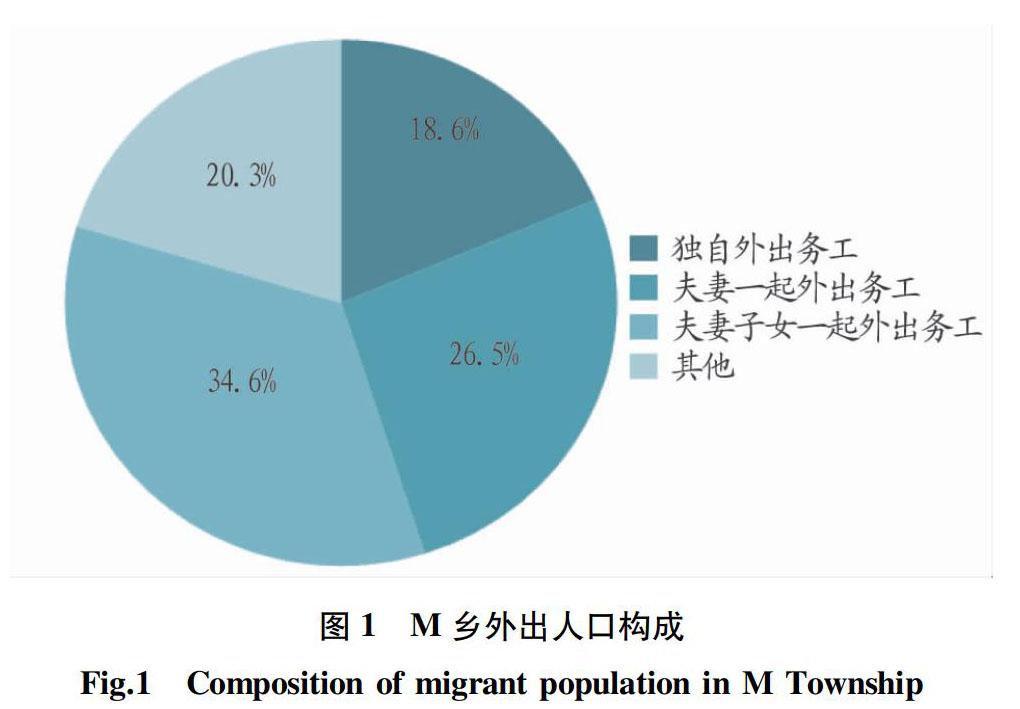

李强等[3]将外出务工人口构成划分为5种模式:单身子女外出型、兄弟姐妹外出型、夫妻分居型、夫妻子女分居型、全家外出型。这5种模式呈现递进关系,即最初外出人口以村内单身男性为主,其单独外出寻求工作机会;待稳定后依据亲缘关系发展兄弟姐妹一起外出务工;结婚成家后,一定时期内男性仍独自外出务工,女性留守乡村;等到条件成熟后,便将妻子甚至儿女接至城中,从而逐渐过渡成全家外出型。近年来户籍制度的逐步放开进一步推动了全家外出型的发展。调查结果显示,2015年M乡夫妻子女一起外出务工的比例占到了34.6%(图1),相比2010年增长了12%,同时也高于独自外出和夫妻一起外出的比例。此外,根据统计2015年M乡留守儿童为412人,较2010年也减少了约275人,这也侧面反映出外出家庭化的趋势。

2.1.2 与流出地疏远化。

传统外出务工人员“离土不离乡”,在夏秋两季农忙时需要回乡帮助留守的父母务农,由于土地的羁绊,外出务工人员与乡村仍然形成了较为稳固的联系。近年来随着土地流转、农业规模化经营,村民耕地向种植大户、家庭农场、专业合作社集中。目前M乡共有家庭农场15家,各类专业合作社40家,土地流转面积占家庭联产承包的耕地比例达到近63%。外出务工人员的土地大多通过出租、入股、转包等方式流转出去,从而彻底脱离农业生产,并造成其与乡村原生环境也逐渐疏远。在访谈中,村民普遍反映外出务工人员回乡次数逐年减少,以往由于农忙以及处理村内人情往来,在乡里往往一年能够生活2~3个月,而现在多集中在过年时段回乡,平常基本不再回来。这导致了乡镇人口形成两个极端,即一年中大部分时间呈现空心化、空巢化,但过年时又大规模集中回乡,使得乡镇公共服务设施尤其是道路、停车类交通设施远超负荷。

2.1.3 务工就近化。

由于地缘相近、工作机会较多,20世纪90年代以来M乡外出人口多流向江浙沿海地区,主要从事建筑业、餐饮服务业、工业等行业。近年来随着沿海地区产业结构调整以及合肥市自身社会经济的快速发展,外出务工人口逐渐回流,并呈现就近务工的趋势。调查结果显示,2015年M乡流向合肥地区的外出人口比例升至41.3%,比2010年增长了11.7%,并超出流向江浙地区的比例(图2)。但由于土地大多已经流转,外出务工人员与家乡空间距离的缩短并没有增加其回乡频率,相反留守人口为了探望子女以及由于子女在城市务工使其获得城市公共服务的便利性有所提高,留守人口向城市地区的单向流动显著增加。根据M乡的调查,家中有外出务工人员在合肥工作的家庭平均每月去往合肥市区的次数达到3.1次,远高于没有外出务工人员在合肥工作的家庭(2.4次)。

2.2 人口流出对流出地的影响

大量人口的持续流出直接加剧了流出地的老龄化、少子化,同时也推动了土地流转的加速和农业机械化水平的提高,并进而促使留守人口闲暇时间增多。

2.2.1 老龄化。

伴随大量青壮年外出务工,乡镇老龄化日益加剧。根据统计,2010年M乡60岁以上人口占比为16.4%,而到了2015年该比例已经上升至24.3%,比合肥市同期平均水平高出6.8%。从发展趋势来看,全乡40~60岁人口的比重也达到了41.9%,同时外出务工人员回流也多集中在40岁以后,该部分人口构成了乡镇老龄化庞大的“后备军”。而由于安土重迁的乡土情结以及对城市生活的不适应,即便具备外出生活条件,老年人口也大多缺少迁出意愿。因此,老龄化仍将日益加剧。

2.2.2 少子化。

与老龄化相伴的是少子化,尤其是近年外出务工人员家庭化以及各大城市对于外出务工子女就学条件的放宽,儿童逐渐被带往城市生活和就学。此外,大量适龄青年的外出也导致乡镇人口出生率逐年下降。少子化突出表现为近年来乡镇就学需求的快速萎缩。2015年M乡仅有的3所小学之一的井王小学由于生源不足被撤并,目前全乡小学24个教学班、846名学生,千人指标仅26.1,而同期合肥市域小学千人指标为59.5。

2.2.3 生活闲暇化。

大规模的人口流出使得流出地的家庭规模往小型化的方向发展,并进而诱致劳动节约型的技术进步,农村劳动力供给结构与需求的偏差导致了资本对劳动的强制性替代,并推动了农业生产效率的快速提升[4]。上述因素结合人口的老龄化共同促使人口流出地趋向生活闲暇化。调查结果显示,认为闲暇时间比以前有所增加的居民占61.3%(图3),平均闲暇时间为3.86 h,其中冬季闲暇时间最多,达到4.23 h。在闲暇活动内容方面,看电视听广播、与家人聊天、串门与邻居朋友聊天、打牌、闲呆闲逛等传统活动仍占据居民主要的闲暇时间,而上网、体育锻炼、看电影等现代闲暇活动仍然较少发生(表1)。在闲暇活动空间方面,则呈现出某种程度的“差序格局”,即以封闭的村庄为基点,围绕血缘——地缘向四周传导[5]。具体而言,闲暇活动空间首先发生在家中,与家庭人员一起参与,其次是在村内的公共活动空间,最后是村庄以外的空间。其中,村内的公共活动空间是社交、体育锻炼、公共文化活动的主要场所,该空间的缺乏将会导致乡镇闲暇活动趋向内向、封闭。根据调查,现状闲暇时间选择在公共活动空间的仅占15.1%,认为由于缺少公共活动空间而妨碍了闲暇活动安排的居民则占到了69.1%。

2.3 公共服务设施需求特征

乡镇人口结构和行为特征的变化对公共服务设施的需求产生关键影响,参考胡畔等[6]的划分方法,该研究将公共服务设施需求划分为类型、品质、便捷3个方面,其中类型需求反映设施种类、品质需求反映设施服务水平、便捷需求反映设施的空间布局与交通环境。

2.3.1 类型需求特征。

(1)养老类设施需求增加。

乡镇地区养老基本分为3种模式,传统的居家养老、敬老院为代表的社会养老以及处于二者之间的托老所养老。总体而言,由于受到传统养老观念及收入水平的影响,敬老院、养老院等社会养老设施在乡镇地区的实际使用需求并不高。根据统计,M乡现有3所敬老院的床位使用率仅为55.6%,近半床位常年闲置。调查也显示,67.3%的居民更倾向于选择家庭养老,家庭养老仍然是乡镇地区主要的养老模式。但是家庭养老也有所局限,例如对家庭成员时间和精力的要求较高,且无法满足老年人休闲活动、社会交往的需求。而近些年发展起来的托老所、日间料理中心,兼顾了家庭养老的传统观念,同时也有效减轻了家庭养老的负担,在乡镇地区的需求越来越高。调查结果显示,有近61.8%的居民希望增加托老所或類似的养老设施,而希望增加敬老院的仅为24.3%。

(2)交通类设施需求增加。

公交站点和停车场是近年乡镇地区需求增长较快的公共服务设施。一方面,外出人口务工就近化使得乡镇留守人口去往城市地区的频次显著增加,同时城市地区的公共服务,尤其是医疗服务对乡镇地区居民具有较大吸引力,作为主要通行方式的公共交通的需求也呈现快速增长。调查结果显示,87.8%的居民表示希望增加公交车的频次和站点。另一方面,随着收入水平的提高,外出人口中机动车保有量呈现快速增长,节假日尤其是春节期间大量外出人口的集中回流造成乡镇地区车满为患、拥堵不堪,这使得增加停车场成为近年来乡镇公共服务设施投入的重点。

(3)休闲类设施需求增加。

伴随闲暇时间的增多,乡镇居民对于休闲类设施的需求呈现较快增长。调查结果显示,广场、露天电影、小游园成为居民最希望增加的休闲设施,此外室外设施的需求明显高于室内设施(表2)。这也反映出乡镇居民更倾向于外向型、社交型休闲活动。

(4)教育类设施需求减少。

少子化导致乡镇地区适龄学生数量减少,就学需求总体呈现逐年萎缩的状态,其中小学、初中受影响最大。以小学为例,2005年时 M乡共有15所小学,在校生3 302人;而到2015年时撤并为2所小学,在校生仅846人。相比而言,幼儿园受影响程度却较小。一方面,乡镇地区儿童流失呈现递增效应,即年龄越大,流失数量越多。幼儿园阶段的适龄儿童照料成本更高,且其父母大多处于事业初期,将子女带至身边的意愿相对较低。另一方面,乡镇地区对于学前教育的重视程度相比以前明显上升,入学率的提高也抵消了生源总数减少的影响。

2.3.2 品质需求特征。

从2005年《“十一五”规划纲要建议》中提出“扎实推进社会主义新农村建设”开始,中央和地方政府逐渐加大对乡镇地区投入,基层公共服务设施基本完成了从无到有的进程。当前阶段,随着乡镇居民文化水平的提高以及外出回流人口对于城乡公共服务水平差距的切身体验,居民对于公共服务设施的需求已经不仅仅满足于从无到有,更多希望享受到高品质的公共服务。调查结果显示,居民对现状公共服务设施服务水平的满意度普遍不高,其中医疗、教育两类设施的满意度最低(图4)。医疗设施方面,仅有23.4%的居民在日常就医中选择乡镇医疗设施,而不选择在乡镇就医的原因主要集中在医护能力欠缺上(图5)。教育设施方面存在同样问题,即居民的不满意主要集中在师资力量不足、教育质量不佳上,这造成有条件的家庭逐渐将子女送至县城或市区读书,进而又加剧了就学需求的萎缩;而没有条件的家庭则被迫选择接受现有的教育服务。

2.3.3 便捷需求特征。

乡镇公共服务设施一般分为乡镇级和村级(行政村、自然村),两级设施对于便捷需求有所不同。村级设施主要包括托老所、文体活动室、健身广场等,使用频率高,且主要通过步行到达,因此居民对设施的布局位置较为敏感,要求就近布局、方便使用。乡镇级公共服务设施主要包括学校、养老院、卫生院、文体活动中心等。其中学校的使用频率虽然较高,但是校车的普及以及乡镇地区摩托车、电瓶车等交通工具的发展,有效改善了就学通勤条件。因此,中远距离就学并未引起居民的不满。而养老院、卫生院、文体活动中心等设施,由于与基层同类设施并不存在明显的服务水平提升,因此使用频率并不高,偶尔使用也可通过公交车、摩托车等交通工具到达。总体而言,居民对乡镇级公共服务设施的布局位置并不敏感,且在乡镇地区较慢生活节奏和生活闲暇时间增多的情况下,乡镇居民可承受的时间成本也比城市地区更高。

3 公共服务设施配置建议

3.1 设施适老化 面对乡镇地区老龄化的日益加剧,在公共服务设施配置中应充分考虑老年人的生理和需求特征,设施配置适老化。养老设施方面,应针对乡镇地区的养老习惯,形成以托老所为主、敬老院为辅的养老设施体系,其中托老所以村为单位保证全面覆盖,敬老院可在乡镇范围内统筹布局。养老设施之外,乡镇地区还应加强为老服务设施的建设,包括医疗卫生、体育健身与保健、文化娱乐与再教育活动场所等设施[7],其中卫生院、卫生室等医疗卫生设施应增加老年人护理能力,并与敬老院、托老所结合建设,创造医养一体的养老环境;文体活动室、健身广场、游园等设施应进行适老化改造,增加无障碍和慢行设施,并尽量与养老设施邻近布局,方便老年人使用。

3.2 改善公共交通 公共交通对于乡镇地区具有重要意义。一方面,老龄化的发展使得乡镇地区基本形成了以中老年为主的人口结构,公共交通是其使用门槛和成本最低的出行工具。另一方面,依托完善的公共交通网络,不同等级的同类公共服务设施之间可以通过居民“借用”的行为得到相互的“补充”[8]。以医疗设施为例,在现状调研中发现乡镇卫生院的使用效率最低,甚至不如村卫生室,虽然政府致力于提高乡镇卫生院的医疗服务水平,但是由于服务人口规模有限,很难支撑高水平医疗设施的运行。因此,对于乡镇而言,通过改善公共交通,提高居民去往县、市医院的就医效率将是提升医疗服务水平的重要手段之一。

3.3 均等化与集约化并重 镇村两级设施由于使用频率、服务范围的不同,应采取差异化的配置原则。

村级公共服务设施,以村庄为载体,服务范围小、地域性强,与居民的日常生活紧密相关且使用频率高,以均等化布局为主要原则[6]。在设施类型上,应保证共性需求与个性需求相结合,在基本的行政管理、文化体育、医疗卫生、社会福利、市政公用五大类设施的基础上,根据乡镇地区需求特征,重点增加养老、交通和休闲设施(表3)[9-11]。在设施建设中,可将功能相关性较强的设施结合建设,例如村委会与文体活动室、卫生室与托老所等。此外还应考虑设施之间的替代性,例如村庄的小型广场在春节期间由于天气原因使用较少,可改作停车场使用,以缓解春节期间的停车问题。

镇级公共服务设施由于“临界规模”的限制,难以有效提升设施服务水平,造成使用效率较低。因此,建议从全乡乃至周边数个乡镇的范围统筹安排镇级公共服务设施,并结合公共交通站点,集约化布局,通过设施服务人口规模的增加推动设施服务水平的提升。其中,教育和医疗设施将是设施服务水平提升的重点,应争取县域、市域优质教育和医疗资源的引入,并积极探索互联网教学、看病等新的技术手段,多管齐下满足乡镇公共服务设施的品质需求。

4 结语

近年来,我国产业结构的调整、沿海向内陆地区的产业转移、城市户籍制度的放开等一系列外部环境的变化,对乡镇外出和留守人口的结构和行为特征产生了深远影响。该研究基于社会调查的研究方法,构建了人口结构特征——公共服务设施需求特征的逻辑联系,并提出相应的公共服务设施配置建议。总体而言,人口的持续流出以及以中老年为主的人口年龄结构将是乡镇公共服务设施研究的基本前提。因此,未来在公共服务设施配置中,应重点面向中老年人口需求,强化养老、公共交通、休闲类设施的供给,逐步实现村级公共服务的全覆盖和均等化。同时还应正视人口流出这一基本现实,在镇级公共服务设施配置中应按照“精明收缩”的原则,集约化布局,重点提升设施服务水平,从而达到“量减质增”的目标。

参考文献

[1] 赵民,陈晨,郁海文. “人口流动”视角的城镇化及政策议题[J].城市规划学刊,2013(2):1-9.

[2] 赵民,邵琳,黎威.我国农村基础教育设施配置模式比较及规划策略:基于中部和东部地区案例的研究[J].城市规划,2014,38(12):28-33,42.

[3] 李强.当前我国社会分层结构变化的新趋势[J].江苏社会科学,2004(6):93-99.

[4] 褚清华,杨云彦. 家庭规模、技术进步与农业经济增长:基于省际面板数据的分析[J].西北人口,2013,34(2):21-26.

[5] 蔡玲. 农民闲暇生活研究:基于湖北五县农村的实证调查[D] .武汉:华中农业大学,2008.

[6] 胡畔,王兴平,张建召. 公共服务设施配套问题解读及优化策略探讨——居民需求视角下基于南京市邊缘区的个案分析[J].城市规划,2013,37(10):77-83.

[7] 陈小卉,杨红平. 老龄化背景下城乡规划应对研究:以江苏为例[J].城市规划,2013,37(9):17-21.

[8] 耿健,张兵,王宏远. 村镇公共服务设施的“协同配置”——探索规划方法的改进[J].城市规划学刊,2013(4):88-93.

[9] 官卫华,刘正平,叶菁华.试谈我国农村新型基本公共服务设施体系及配建模式:以南京市为例[C]//中国城市规划学会.多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(11.小城镇与村庄规划).昆明:云南科技出版社,2012.

[10] 曲悦.南京市花旗村服务中心改造设计研究[D].南京:东南大学,2019.

[11] 张鑑,赵毅.新型城镇化背景下江苏镇村布局规划的实践与思考[J].乡村规划建设,2016(1):14-24.