传说时代的“羲和之国”与东方之城

——连云港藤花落龙山文化城址的考古学观察

2021-09-02仲元吉

◎仲元吉

(连云港市社会科学院,江苏连云港 220006)

距今4600-4000年的龙山时代是传说中的尧舜时期,也是中华文明“多元一体”格局的初步形成阶段。这一时期,以连云港藤花落遗址为代表的东方滨海古文化,正是创生羲和神话、十日神话、旸谷神话的辉煌时代。藤花落遗址以及将军崖岩画等美轮美奂、隽永质朴的东方天书,印证了《尚书》最早记载的“东方旸谷”、《山海经》反复提到的汤谷扶桑和古老十日神话的策源地“羲和之国”的存在,也表明这座东方之城是羲和文化的摇篮,其历史积淀深厚,文脉源远流长,在全国乃至世界范围内的海滨城市中,可谓首屈一指、独领风骚。站在这一历史方位看,藤花落龙山文化古城堪称“东方第一城”,是中华文明源远流长的历史见证,谓其历史文化价值震古烁今,绝非过誉之辞。

一、旸谷:太阳升起的地方

天有四时,地有四方。在中国传统文化中,古人曾经以四季配四方,构建出一个独具中国特色的时空观念体系。在这一观念体系中,东方与春天相配,蕴含着一个春暖花开、万物复苏的文化意象。倘若追本溯源,就会发现这种观念的策源,与上古天文学发展密切相关,而连云港——古老传说中的东方旸谷所在地,正是传说时代羲和“历象日月星辰”的人文圣地。

在传世文献典籍中,旸谷或写作汤谷、崵谷等,古时认为是东方日出的地方。传说帝尧时代,羲和四子分驻东、南、西、北四方,各司春、夏、秋、冬四时,并把天文历法知识传授给人们用以安排农耕活动。其中,羲和四子中的羲仲,就住在东方旸谷,从事天文观测。《尚书·尧典》记载:

乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷。寅宾出日,平秩东作。日中,星鸟,以殷仲春……帝曰:咨!汝羲暨和。稘三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。允厘百工,庶绩咸熙。

在中国文化语境中,旸谷不只是一个自然地理概念,更是一处声名煊赫的人文圣地。由于年代久远,东方旸谷逐渐淡出人们的视野,最终定格在古老的神话传说之中。据《山海经》记载:

东海之外大壑,少昊之国。少昊孺帝颛顼于此,弃其琴瑟。有甘山者,甘水出焉,生甘渊。(《大荒东经》)

大荒之中,有山名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。(《大荒东经》)

东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方浴日于甘渊。羲和者,帝俊之妻,是生十日。(《大荒南经》)

下有汤谷。汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。(《海外东经》)

从《山海经》相关记载看,旸谷(汤谷)、扶桑(扶木)以及十日神话,三者之间总是彼此关联、如影随形。另据袁珂先生校正,《大荒南经》“羲和之国”当在《大荒东经》之列。假如此说成立,那么羲和、十日、扶桑、旸谷等叙事元素,就共同构成了一幅遥远的神话图景。这幅神话图景,从人物角度可称为“羲和神话”,从事件角度可称为“十日神话”,从地理角度可称为“旸谷神话”,显然与《尧典》中羲和“历象日月星辰”属于同一个历史记忆。

羲和在《山海经》中是太阳女神的化身,而在《尧典》中则是“观象授时”的四位天文官。前者是历史人物的神话化,后者则是传说人物的历史化,两者都有真实的历史素地。正如有的学者所言:“古人所用地名、氏族名、个人名,常常不分。”“所以治此时代历史的人必须注意土地名、氏族名、个人名的常相合一,然后爬梳纠纷的史实才能比较容易。”[1]因此,不论是羲和女神,还是羲和四子,他们身后总有一个氏族(族群)存在。

在浩如烟海的古代典籍中,要爬梳出一个氏族的前世今生,虽然不是一件易事,但也并非无迹可寻。据《史记·历书》和《左传·昭公二十九年》的记载,帝尧时的天文官羲和是“重黎之后”,而重、黎二氏又是帝颛顼的天文官。其中,“重”为少昊氏的四叔之一,与少昊氏的关系相当于氏族社会中的“胞族”。由此可见,不论是重黎,抑或是羲和,他们都可以说是古代世守其职的天文世家,其所在氏族来自于东方,与少昊氏有十分密切的亲缘关系。

但他们的祖居之地——羲和之国(旸谷)究竟在哪里,却是一个千古之谜,古今有海州(连云港)说、登州说、辽西说、朝鲜说等不同观点。从地理方位分析,辽西说、朝鲜说既不在中原王朝的东方,也不在少昊氏的势力范围之内,完全可以排除在外。正如清代段玉裁在《说文解字注》所说:“羲和测日不必远至海外也。”而持论登州说的学者,主要根据《禹贡》的相关记载,认为嵎夷既然在青州之地,旸谷只能处在山东半岛的范围之内。然而,司马迁《史记》记载羲仲“居郁夷,曰旸谷。”段玉裁也认为“尧典之堣夷非《禹贡》青州之嵎夷”。由此可见,旸谷登州说或山东半岛说,还缺少坚实依据。

清代学者王昙认为嵎夷、旸谷在海州。海州名士许乔林编《海州文献录》曾记载王昙的说法:“吾尝航海,自碣石、登、莱,穷沙门数十岛,登成山、芝罘,憩息琅琊,遵海而南,求所谓嵎夷旸谷者,不可得。案迁史《始皇本纪》谓‘立石朐界,为秦东门’云。朐界者,今海州镇山古朐县也。秦统天下,以朐山为东门,则有虞氏幅员最广,宜以此山为有虞东界。而云台山在海中,周二百里,为嵎夷无疑。东磊面东为谷,四时旭日所照,奇峰怪壑,异草仙花,必羲和所居之旸谷也。”[2]其说甚是,堪为定论。

嵎夷旸谷是上古时代天文历法的策源地,其历史地望在海州(连云港),这一观点已为现代考古发现的藤花落龙山文化城址所证实。

二、岩画:东方之城的天文密码

连云港地区的上古岩画遗存分布广泛,数量众多、图式丰富,其中以二涧遗址附近的将军崖人面像岩画最为著名。二涧遗址所在地及其南部的刘志洲山一带发现的上古岩画,与藤花落遗址周边发现的岩画属于同一类型。它们与一般的具象岩画以原始狩猎、人物舞蹈等为主要内容不同,此类岩画则以凹穴、网格等抽象构图为主,加之沟槽、线条等一些辅助性符号,通过不同组合方式,构成了一幅幅意涵古奥、风格独特的岩画图式。

如果把连云港地区的上古岩画,看作是一本文字之前、石头之上的“东方天书”,那么将军崖人面像岩画不过是其中的一页“插图”而已。研究表明,这本厚重的“东方天书”蕴含着丰富的天文历法内涵,具有超越时空的持久影响力,堪称是中华民族的代表性符号和东方文明的标志性象征。在此,以东磊太阳石岩画为例,略探羲和“历象日月星辰”的奥秘所在。

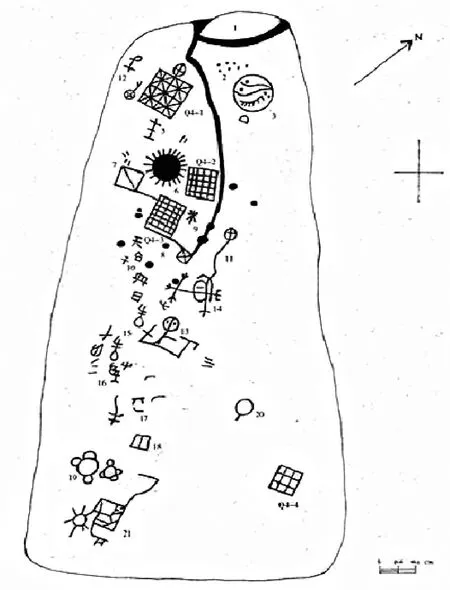

东磊太阳石岩画发现于云台山南麓,位于东磊、渔湾两个风景区之间的一个山岭之上,与藤花落遗址相距约5公里。岩画由两部分组成。第一组岩画(图一)[3]创制在一块长约7.5米、宽3米左右的岩石上,正面主体由1个太阳写实图像、4个网格图案和9个凹穴符号组成。其中,太阳写实图像磨制有21个光芒线,图案部分所在的岩面为灰白色,迥异于岩石的其他部分。当地民间称之为“太阳石”,可谓形象直白、通俗易懂,而“岩画”则是当代学者赋予它的新名号。

图一 太阳石岩画第一组

图二 太阳石岩画第二组

太阳石岩画第一组中的网格图案,最上方的网格图案可称之为“纪月符号”。该图案由两部分组合而成:上方为一个圆形(或菱形)加“十”字图案,其交点数值为5;下方为4个米字格图案,其交点数值为25。考虑到两者之间有1个交点重复,可以认为该图案所表达的交点总数值当为29或30,正是传统历法中“阴历”的一个月天数;其中5交点图案部分,表示每个月的“日月交会”时间约4—5日。由此不难看出,“纪月符号”表示的天文历数内涵,与一个朔望月周期的实际长度为29.5306日暗合,也与《周髀算经》“日月相逐于二十九日三十日间,而日行天二十九度余”的文献记载密合。

在太阳写实图像的右侧,有一个6×6网格图案,其交点数值为36,正是“十日太阳历”的一个周期之数,可视为“纪日符号”。而在太阳写实图像的下方,则是“纪日符号”的一个变体。该图案由两部分组合而成,其一为6×7网格图案,交点数值为42;其二为一个菱形图案,交点数值为5。据《周髀算经》记载,上古时代的中华先民已基本掌握了日月运行的周期规律,对一个太阳回归年周期已有精准把握,即认识到“三百六十五日者三,三百六十六日者一,故知一岁三百六十五日四分日之一”。由此可知,该图案应当表示十日太阳历的最后一个月以及岁尾还余5天或6天“过年日”(36+5或36+6)。

在太阳石岩画的右下方,有一个4×4网格图案,其交点数值为16,可称之为“闰余符号”。现代天文学表明,一个太阳回归年的实际长度为365.25日,4个太阳回归年的总天数为1461(4×365.25=3×365+366)日;太阴历以月亮环绕地球公转的周期数为天文依据,确定阴历一年为354日(即12×29.5日),每年12月,大月30日、小月29日,太阴历4年的总天数为1416(4×354)日。根据古代四年周期的置闰规律,古人要在“三百六十六日者一”那一年,设置闰月以解决“阴阳合历”问题。假如设置的一个闰月天数为阴历小月29日,则可知闰余天数恰为16(4×365.25-4×354-29)日。

综上可见,太阳石岩画的历法内涵,确证了《尚书·尧典》的相关记载,即“稘三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”的置闰法则,早在尧舜禹时代既已确立,而它的创制者无疑是当时的天文官,也就是太阳石岩画的创制者、藤花落遗址所属的羲和族群。

值得玩味的是,太阳石是一块天然的“仰翘石”,其前端凌空而起,其下有石,石上有画,为太阳石岩画第二组(图二)[4]。该岩画主体为1株“扶桑图”和10余个凹穴,“扶桑图”主干部分自下而上磨制由3个硕大的凹穴符号,整个画面疑似一幅“日上扶桑”的模拟图,充满一种气氛氤氲、古拙苍远的文化意蕴。

在东方天书的符号系统中,岩画图式反映出当时的巫觋文化中仍然有原始思维的深刻烙印,太阳石岩画扶桑图正是在古代神圣祭祀仪式中为“寅宾出日”的特定目的而创制的一种“肖像”(图符)。正如《大荒东经》记载,“有女和月母之国”“是处东极隅以止日月,使无相间出没,司其短长。”由此观之,扶桑图无疑就是可以使日月“无相间出没”的神巫道具(肖像)。

综上分析,太阳石岩画的两个组成部分,既相互独立又密切关联,构成了一个浑然一体的综合性艺术图像,完美地诠释了先民们“历象日月星辰”的伟大成就和无限丰盈的精神世界。在文字发明之前,这一独特的符号表达方式,其纯厚质朴的表现力,游刃有余的精准度,借用古人的赞语来说:非天下之至精、天下之至神,其孰能与于此哉?

三、藤花落:传说中的东方太阳城

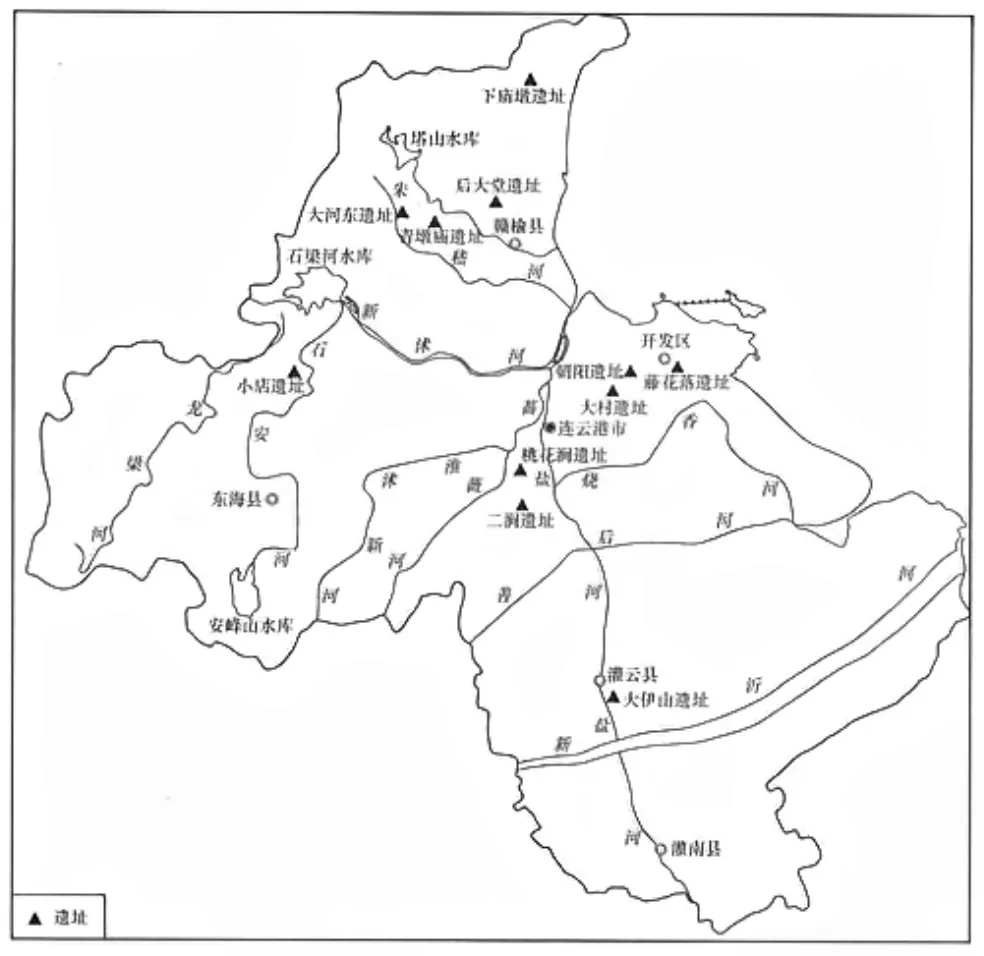

连云港位于江苏省东北部,古称朐县、东海、海州、郁洲等,南与江苏宿迁、淮安和盐城三地相连,西与徐州和山东临沂毗邻,北与日照接壤,东濒黄海与日韩隔海相望。从考古学文化的角度观察,连云港地区地处沿海,受到海进海退的周期性影响,古文化遗址往往带有明显的非连续性特征。以该地区的大伊山遗址、大村遗址和二涧遗址为例,三处遗址下层都属于北辛文化(或认为属于青莲岗文化)遗存,年代距今6500年左右;二涧遗址上层为龙山文化遗存,而大伊山遗址上层仅发现时代较晚的岳石文化遗物。从苏北鲁南地区的考古学文化序列(北辛文化—大汶口文化—龙山文化—岳石文化)看,三处遗址都缺少大汶口文化发展阶段,大伊山、大村遗址也未见龙山文化遗存。由此可见,连云港地区的滨海古文化,每经历一个长时段发展之后,就可能会面临着中断的危险。但即便如此,连云港地区以藤花落遗址为代表的龙山文化遗存,仍然以其独具特色的历史文化内涵,在中华文明起源上占有十分重要的一席之地。

2000年中国十大考古新发现之一的藤花落遗址(图三),位于今连云港中云街道西诸朝村南部,处在前云台山与后云台山之间10余公里的谷地冲积平原之上,其地平均海拔6—7米,遗址面积在40万平方米以上,主要堆积集中在中部龙山文化城址范围内。据专家考证,该城址距今约4600—4000年,出土器物有石斧、石锛、石刀和陶鼎、陶鬶、钵、盆、盘、杯、纺轮以及动植物标本、玉器等1200余件。该城址有内、外两重城垣,城内发现有夯土台基的大型回廊式建筑,在国内已发现的50余座史前城址中,是迄今为止保存最好、最为典型的龙山文化城址。

南京博物院、连云港市博物馆考古发掘报告认为,现有的发现和研究表明,史前城址是一定社会群体和组织的产物,它们不是孤立存在的,而是与其周围聚落之间存在着密切的关系。由藤花落城址周围龙山文化时期聚落分布情况看,该地区同时期聚落呈现出以群相聚现象,多数聚落之间呈现出最小间距3公里左右。据此,该地区的龙山文化聚落至少可以相聚成3个聚落群。而北部聚落群相距更近,关系更为密切,它们与南部的以藤花落城址为首的聚落群之间相距20公里。这20公里的空白地带中,没有发现同时期聚落,说明南北两处聚落群应该是两个不同的社会群体。因此,藤花落城址只是所在聚落群的核心,而不是整个聚落群体的核心。[5]

根据连云港地区古文化特点,特别是藤花落遗址考古发掘情况来看,至少有五个方面的文化现象值得关注:

其一,龙山文化类型。从考古类型学分析,藤花落遗址与海岱地区龙山文化中的城子崖类型、尹家城类型、姚官庄类型、杨家圈类型相比[6],总体文化面貌上属于同一个大系统,但也有相当明显的差别,而与临沂、日照地区分布的尧王城类型相当接近。这一现象表明,藤花落遗址显然也属于典型龙山文化,与少昊氏族群有密切关系,可以视为海岱龙山文化的一个地方类型。

其二,双重古城遗迹。在中国古文字中,“國”(国)、“或”一字,《说文》:“或,邦也。从□从戈以守一。一,地也。□象城郭之形。”因而,从“國”字的字源看,上古时代邦国必有城郭以作族群聚居之所。而藤花落遗址最值得称道的就是具有内、外两重城垣,是一处典型的龙山文化城址,表明当时当地已进入古国时代。这一点与《大荒东经》记载“羲和之国”也正相吻合。

其三,中原文化因素。藤花落遗址发现有中原龙山文化特别是河南王油坊文化的陶器等外来文化因素,而且不见贝类等海洋生物遗骸,也很少见鱼骨,与日照两城镇、三里河等龙山文化遗址中多见此类遗物有一定差别。这一现象表明,藤花落遗址所属族群与中原地区已有往来,在中华文明“多元一体”格局的初步形成阶段,可能已担当起一个特殊社会角色。清代学者王昙关于朐山为“有虞东界”的推测,虽然未必完全可靠,但也并不排除藤花落所属族群与有虞氏之间可能存在着密切关系。

其四,独特地理风貌。苏北地区处于中国东部沿海高热流地热异常带,地热资源丰富,其中东海温泉最为知名,可见有3个水温在44℃—48℃的自流温泉。此外,藤花落遗址所在地的云台山南麓有老泉汪,花果山下前云社区原名温水乡,也都是当地地热资源丰富的明证。这种独特的地理风貌,与《大荒东经》记载“汤谷”“温源谷”正相印证。加之藤花落遗址正处在两山之间10余公里的谷地冲积平原上(图四)[7],古人所谓羲仲“居郁夷,曰旸谷”,确乎良有以也。

其五,古老岩画遗存。连云港是上古岩画遗存比较丰富的地区之一,藤花落城址周边已发现华盖山岩画、蝙蝠山岩画、狮子山岩画、太阳石岩画等多处岩画点。这类岩画遗存与龙山文化遗址相伴生,具有丰富的天文历法内涵,是羲和“历象日月星辰”最直接、最核心的实物证据。

上述五个方面的文化现象表明,藤花落城址确乎是《大荒东经》记载的“羲和之国”,遗址所在地就是当年声名远播的东方旸谷——传说中的东方太阳城。

图三 藤花落遗址周边史前遗址分布图

图四 1986年遥感影像中的连云港(Landsat5卫星影像)

四、连云港:羲和文化的摇篮

2020年12月16—18日,由连云港市政府、南京博物院主办的藤花落遗址保护利用学术研讨会在连云港举办,来自全国各地文物考古科研机构的20名专家学者为藤花落遗址保护利用建言献策。与会学者对该遗址的重大价值都给予了高度评价,主要观点有:藤花落遗址是江苏省迄今发现的第一座史前城址,也是我国迄今发现的首座具有内、外两重结构的史前城址,填补了空白;藤花落是黄淮之间东部中华文明与国家起源的杰出代表;藤花落古城的发现是我国聚落考古和史前城址考古的重大收获之一,为整个龙山时代城址研究以及国家、文明和城市起源等重大学术课题研究提供了具有典型意义的实物材料;藤花落对研究国家和文明的起源具有重要意义,是中国故事不可缺少的内容。[8]

学术研讨会上专家学者们对藤花落遗址的评价不吝溢美之词,但是同时也不难看到,与藤花落遗址密切相关的上古岩画遗存尚未引起专家学者的应有关注。但是,东方天书是中华地理的精神标识和国家的文化名片,对于正确评估藤花落遗址的重大研究价值和重要历史地位,具有不容低估的特殊意义。因为,没有东方天书的藤花落考古研究,只能“见物不见人”;而有了东方天书的藤花落考古研究,就能真正做到“见物见人”,古老的“羲和之国”就能真正“活起来”。

在20世纪80年代将军崖岩画的初次调查中,由于岩画中的网格图案在当地民间棋类游戏中很常见,当时并没有引起考古人员的注意,其后刊发的将军崖岩画遗迹调查报告也未予收录,而这类经典图文正是推定岩画相对年代的可靠依据。由此看来,学术界对藤花落遗址的考古学研究,对那些尚未装进“盒子”的考古新发现,特别是那些相当于文字材料(东方天书)的新证据,确实到了不能“视而不见”的时候了。

当然,随着考古新发现的材料日益丰富,学术界研究探索的技术手段以及理论方法都会有新的提升和拓展,人们探寻羲和文化的摇篮也有望实现新的突破。连云港目前正在规划建设藤花落国家遗址公园。可以深信,突破当前考古学研究范式的视域局限,将东方天书纳入藤花落遗址考古学研究的范围之内,进而揭开古老东方之城的神奇面纱,领略东方旸谷的瑰丽存在,或已为时不远。