水泥稳定碎石基层强度及影响因素相关性分析

2021-09-01王志斌邱文利许忠印董立强何兆益

张 权 王志斌 邱文利 许忠印 董立强 何兆益*

(重庆交通大学土木工程学院1) 重庆 400074) (河北雄安京德高速公路有限公司2) 保定 071700)

0 引 言

半刚性基层作为路面应力扩散层和主要承载层,强度主要受水泥掺量、岩石类型、级配、干密度、厚度、含水率和压实度等多种因素影响[1-2].考虑到施工前场和后场的特殊性,生产时实际各因素水平与设计标准均有一定出入,最终引起基层强度不均匀.水稳基层强度过高和过低对结构均有不利影响,基于可靠性理论分析认为:提升水稳基层强度均匀性,可以提升基层使用可靠性能.

水泥稳定碎石基层强度影响因素众多.已有研究中,有学者采用灰关联法分析水泥用量、干密度和集料级配等水稳碎石参数对其力学性能影响,指出水泥剂量对强度影响最大[3].但该分析过于简略,忽略了各因素间相互影响.Wang等[4]对比了振动搅拌工艺和普通搅拌工艺下水泥稳定再生骨料抗压强度、干缩和温度收缩等性能的差异,指出振动搅拌工艺优于普通拌合工艺.蔺瑞玉等[5]用灰色理论研究了水泥剂量、水泥胶砂28 d的强度、集料级配分形维数、集料级配分形相关系等主要因素的水稳碎石抗弯拉强度预估模型.但该研究没有考虑施工前场的变异性.徐野等[6]结合现场实际分析了水稳基层双层连铺施工工艺及质量控制的措施,研究了新工艺施工中要求.梁春雨等[7]分析了季冻区关键粒径和级配对水泥稳定碎石的强度影响,指出细集料含量多的级配抗裂性和抗冻性差.陈能强[8]指出水稳料采用双拌缸技术可提高拌合均匀性,可以减少混合料离析,该拌合技术在相同强度下可适当降低水泥用量,适宜于寒区道路基层施工.王龙等[9]基于固定强度原则通过室内试验指出水泥稳定碎石取芯临界强度主要受级配影响,级配类型和水泥剂量会影响取芯的龄期.王旻琪等[10]分析了养护温度、养护龄期和早强剂掺量对水泥稳定碎石基层劈裂强度和压缩模量的影响,分析了低温和短养护期条件下的强度规律,为分层摊铺施工条件下上层施工车辆轴载提供了参考.

已有研究大多基于室内分析部分因素对基层性能的影响,针对施工生产过程中各环节的变异性对水稳基层强度的影响和多因素间作用的相关性分析较少.本研究依托半刚性基层永久性沥青路面实际工程,实测了混合料级配、关键材料用量,摊铺碾压等环节的施工特性,通过跟踪在建项目开展了11组比较试验,对7 d无侧限强度及施工中主要影响因素进行相关分析、偏相关分析及通径分析,以揭示强度影响因素间的关联关系和潜在的同源性.旨在为优化水稳基层强度均匀性提供溯源分析和理论依据并为现场施工提供预警和参考.

1 材料和级配

1.1 材料

水泥品种为石家庄市曲寨水泥有限公司的P·RS 32.5水泥,各项性能实测符合GB/T 35162—2017《道路基层用缓凝硅酸盐水泥》要求,主要试验项目见表1.粗、细骨料产自涞水县顺合建材有限公司,关键检测项目见表2,其余各项指标均符合JTG/T F20—2015《公路路面基层施工技术细则》规要求.

表1 水泥实测实验项目

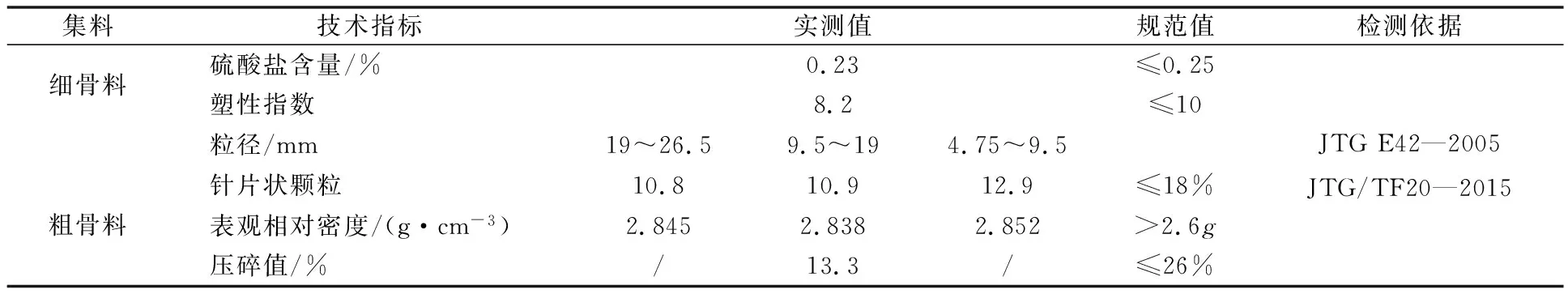

表2 粗细集料测实验项目

1.2 配比

四档规格集料配合质量比为0~4.75 mm∶4.75~9.5 mm∶9.5~19 mm∶19~26.5 mm=34∶18∶32∶16.采用震动压实试验确定混合料最大干密度为2.48 g/cm3,最佳含水率4.8%,7 d无侧限抗压强度确定目标配比水泥剂量为4.5%.

2 各因素变异性分析

2.1 集料级配变异性

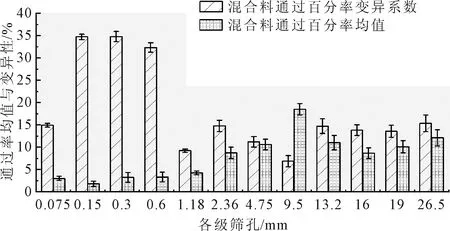

通过对水稳站现场不同阶段混合料的30次取料筛分实验(水洗法)发现:各级筛孔的通过百分率变异系数整体上大于通过率均值,0.6 mm以下筛孔变异系数较为突出.其中,0.15 mm筛孔、0.3 mm筛孔、0.6 mm筛孔变异系数均大于30%,9.5 mm筛孔变异系数最小.表明0~4.75 mm档集料变异性最显著.实测各级筛孔通过率和变异系数统计结果见图1.

图1 混合料通过率及变异性

2.2 水泥剂量变异性

通过拌合站现场30次不同阶段取料,进行EDTA滴定法检测现场混合料水泥剂量发现:同一拌合站不同阶段的水泥用量均存在高低不匀的现象且与设计水泥用量存在偏差.其中,水泥用量主要在4.6%~5.4%,用量集中与4.9%左右,极差在0.9%左右.实测水泥剂量直方见图2.

2.3 施工前场变异性

设计文件中混合料最大干密度为2.48 g/cm3,最佳含水率为4.8%,水泥稳定碎石基层厚度为18 cm.现场碾压工艺为:“胶轮压路机(1遍)+振动压路机(3遍)+胶轮压路机(1~2遍).通过现场挖坑灌砂法测定碾压时的含水率、干密度、压实度,通过钻芯法测试路面厚度发现:含水率、干密度、压实度、厚度的水平均存在不同程度波动.其中现场碾压含水率普遍高于最佳含水率4.8%,最高含水率达5.3%;干密度值在2.425~2.440 g/cm3,分布较为集中;压实度整体大于98%,峰值在98.7%左右,主要分布在98.4%~98.8%,表明压实功符合要求,碾压工艺合理;厚度高于179 mm,峰值在181 mm左右,主要分布在179~183 mm,存在部分区域大于184 mm,均匀性较差.

实测30组含水率频率分布直方图、干密度频率分布直方图、压实度频率分布直方图和厚度频率分布直方图的统计结果见图2.其中各因素频率分布直方图包含了设计值,不同影响因素的极差和变化规律各不相同.其走势均呈现中间高两边低,大致服从正态类分布.

图2 多因素频率分布直方图

3 分析方法

3.1 相关性分析

水稳基层强度的各影响因素间存在十分复杂的相互作用关系,某一因素的变化必然导致其他因素发生变化,最终引起强度变化.所以,多因素分析宜采用相关系数和偏相关系数结合的方法分析各变量间线性相关程度.其中,偏相关分析可以排除其他因素对分析变量间制约和干扰,进而分析两变量间相关性,通过偏相关系数确定的是两变量的净相关关系.N阶偏相关系数计算通式为

式中:z=z(x1,x2,…,xn-1);rxy,z为控制z条件下x与y偏相关系数;rxy、rxz、ryz分别为因素x与y、x与z、y与z的原相关系数[11].

偏相关系数的显著性检验为t检验, 检验公式为[12]

式中:n为样本数;m为自变量个数.

3.2 通径分析

通径分析是在相关分析和回归分析基础上,将相关系数分解为直接作用和间接作用来估量各影响因素对结果的数量关系,以分析各因素对结果的相对重要性.

N个自变量x1,x2,…,xn与因变量y的通径系数标准正规方程为[13]:

r11ρ1+r12ρ2+…+r1nρn=r1y

r21ρ1+r22ρ2+…+r2nρn=r2y

…

rn1ρ1+rn2ρ2+…+rnnρn=rny

式中:ρi→y为直接通径系数;ρi→j→y=rijρi→y为间接通径系数,由直接通径系数ρi→y和相关系数rij计算.

3.3 结果与分析

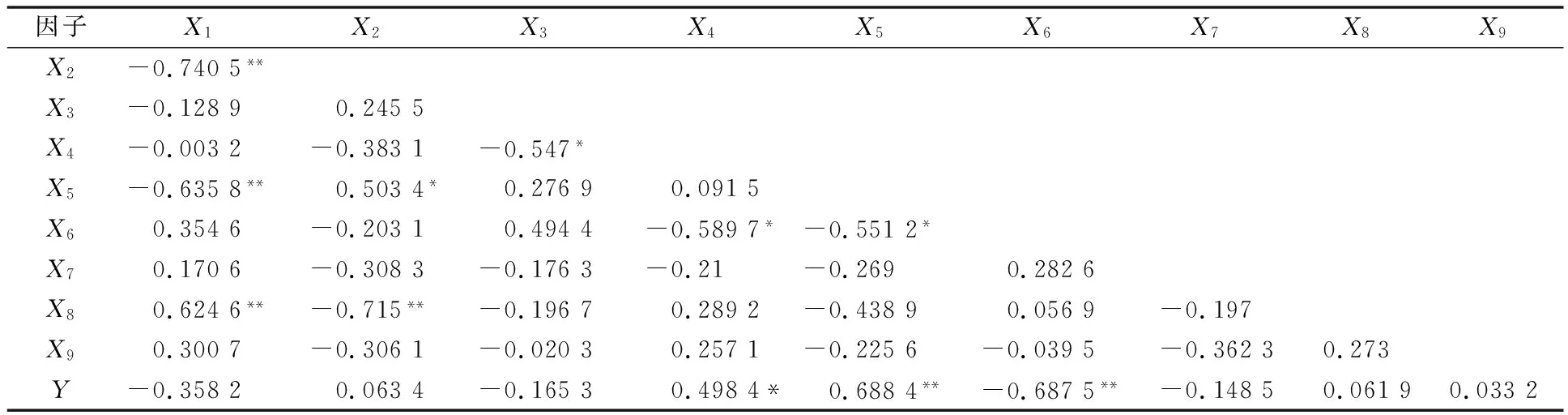

响因素间相关分析发现:0~4.75 mm粒组用量与4.75~9.5 mm粒组用量呈极显著负相关(r=-0.740 5),与水泥剂量呈极显著负相关(r=-0.635 8),与干密度呈显著正相关(r=0.624 6).说明生产中0~4.75 mm粒组用量、4.75~9.5 mm粒组用量和干密度等相互制约,0~4.75 mm粒组用量增加会导致4.75~9.5 mm粒组用量减少,从而强度降低,但有利于增大干密度.4.75-9.5 mm粒组用量与水泥剂量呈正相关(r=0.503 4),与干密度呈显著负相关(r=-0.715),说明一定范围内提高4.75~9.5 mm的粒组用量,干密度将降低.9.5~19 mm粒组用量与19~26.5 mm粒组用量呈显著负相关(r=-0.589 7),说明一定范围内9.5~19 mm粒组用量的增大,19~26.5 mm的粒组用量将减少,即相邻两档料之间存在相互制约的关系.

3.3.1相关系数结果分析

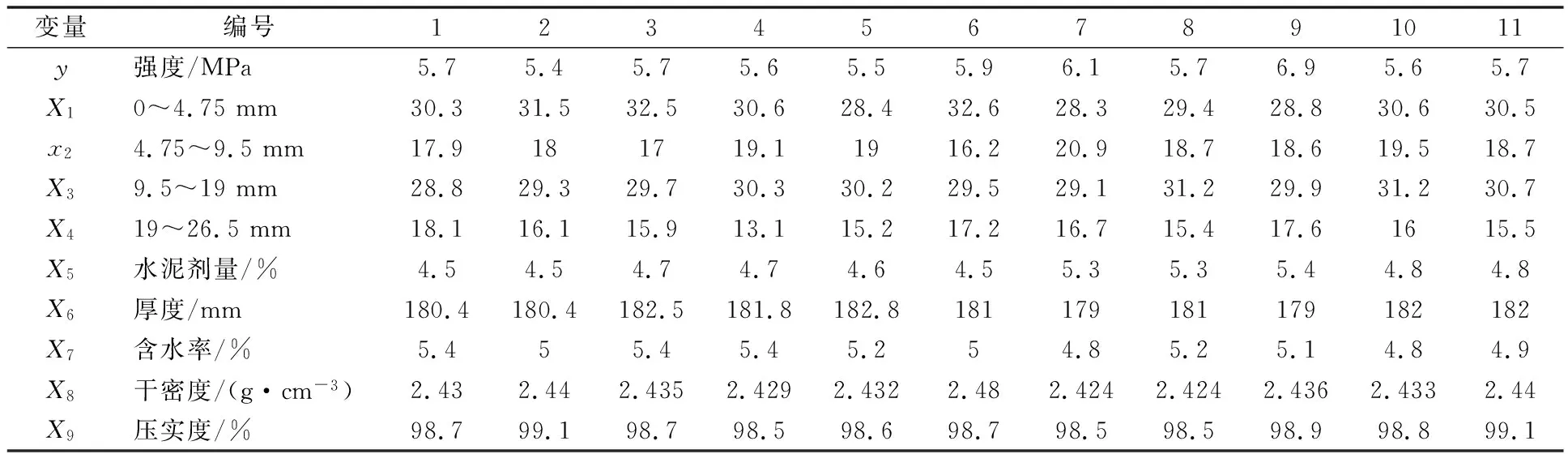

表3为水泥稳定碎石基层强度及其影响因子.

由表3可知:强度为水稳现场7 d取芯无侧限抗压强度,选择11组试验结果通过DPS数据处理系统进行逐步回归分析.9个影响因子与7 d无侧限抗压强度的相关系数矩阵见表4,其中,抗压强度与19~26.5 mm粒组用量呈显著正相关(r=0.498 4),与水泥剂量呈极显著正相关(r=0.688 4),与厚度的变化呈极显著负相关(r=-0.687 5).说明在一定范围内提高19~26.5 mm粒组用量和水泥剂量均可提高抗压强度.

表3 水泥稳定碎石基层强度及其影响因子

表4 水稳基层强度与各影响因子的相关系数矩阵

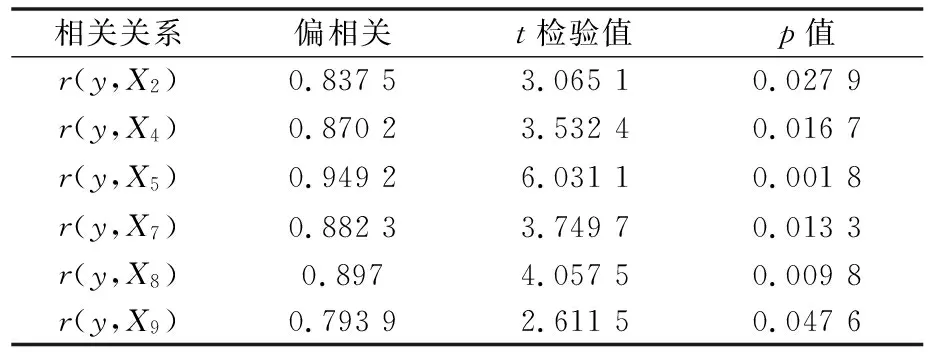

为了消除各影响因素间的制约关系,明确强度与各因素的线性效应.通过逐步回归分析选出与强度变异的显著因素为:4.75~9.5 mm粒组用量X2、19~26.5 mm粒组用量X4、水泥剂量X5、含水率X7、干密度X8、压实度X9.各因素与强度的偏相关系数、t值、p值见表5.

表5 主要影响因素的偏相关系数及检验值

该结果与相关分析存在出入,这表明主要影响因素与强度有密切关系.通过回归分析建立了强度与显著影响因素间的多元线性回归方程:

Y=-164.601+0.299X2+0.163X4+

1.147X5+1.576X7+28.408X8+0.804X9

R=0.970 4

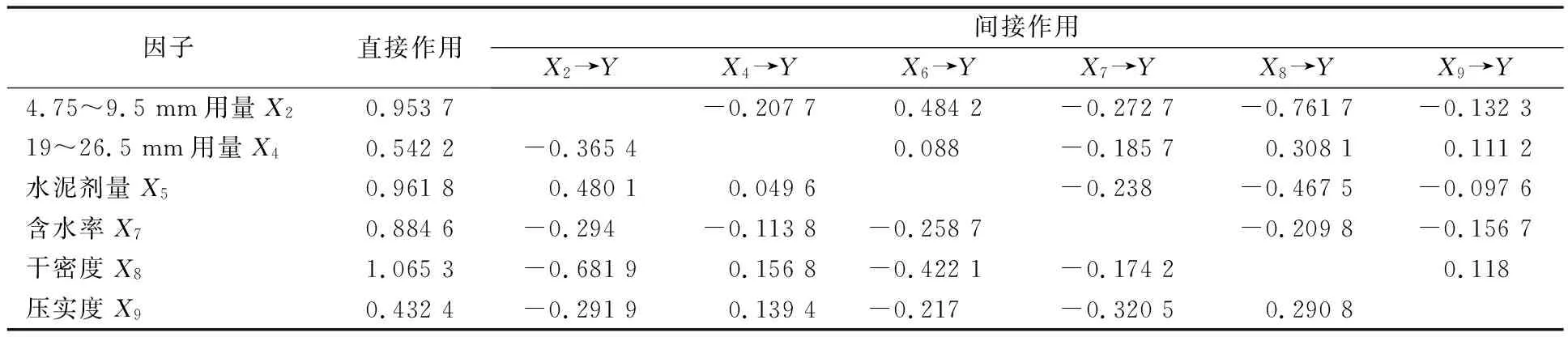

3.3.2通径结果分析

主要影响因素的通径分析见表6.0~4.75 mm粒组用量、19~26.5 mm粒组用量、水泥剂量、含水率、干密度、压实度决定了强度变异性的94.17%.6个影响因素的直接通径系数由大到小为:干密度>水泥剂量>4.75~9.5 mm粒组用量>含水率>19~26.5 mm粒组用量>压实度.其中,干密度对强度影响最大,即级配良好,结构压实越充分,越致密的条件下,水温层强度越高.这表明在碾压工艺一定的情况下,提升强度的均匀性需要控制级配变异和材料离析,同时控制水泥剂量和含水率的波动.

表6 主要因素对强度的通径分析

间接通径系数中,压实度通过19~26.5 mm粒组用量和干密度的间接作用对强度有正向作用.干密度通过19~26.5 mm粒组用量和压实度的间接作用对强度有正向作用.水泥剂量通过4.75~9.5 mm粒组用量和19~26.5 mm粒组用量的间接作用对强度产生正向影响.19~26.5 mm粒组用量通过水泥剂量、干密度和压实度的作用对强度有正向影响.4.75~9.5 mm粒组用量通过水泥剂量的间接影响对强度有正向影响.其他因素的间接影响对强度为负面影响,如含水率过高易引发弹簧效应,其间接作用对强度为负面影响.

4 结 论

1)基层混合料0.6 mm以下筛孔变异系数整体较大,其中,0.15 mm筛孔、0.3 mm筛孔、0.6 mm筛孔变异系数均大于30%,9.5 mm筛孔变异系数整体最小.其余影响因素间的变异规律各不相同,但各因素频率分布直方图中间高两边低,大致服从正态类分布.

2)相关性分析发现影响强度均匀性的各因素存在相互制约、相互影响的关系,各因素影响存在显著与不显著的差别.其中,4.75~9.5 mm粒组用量X2、19~26.5 mm粒组用量X4、水泥剂量X5、含水率X7、干密度X8、压实度X9显著影响了强度的变异性,0~4.75 mm粒组用量X1、9.5~19粒组用量X3、厚度X6对强度影响不显著.强度与显著影响因素间的线性回归方程为

Y=-164.601+0.299X2+0.163X4+

1.147X5+1.576X7+28.408X8+0.804X9

R=0.9704

3)强度的显著影响因素主要通过直接作用或间接作用对强度产生正向或负向的影响.6个显著影响因素决定了强度变异性的94.17%,对强度变异性的决定作用由大到小为:干密度>水泥剂量>4.75~9.5 mm粒组用量>含水率>19~26.5 mm粒组用量>压实度.其中,干密度对结构强度直接影响最大,即结构越致密,基层的抗压强度越高.

4)为提高基层强度均匀性,生产中应对6个显著影响因素进行如下的管控.在碾压工艺一定的条件下,可通过优化级配及提升原材料品质,防止各档集料的相互干扰,导致级配发生较大波动影响密实性;拌合时注意控制水和水泥的用量,通过合理规范的装料及采取连续摊铺等方式以减少混合料在运输及摊铺过程中水分蒸发和集料离析.