伦理学视域下马克思经济正义思想及其当代价值

2021-08-31翟佳欣

翟佳欣

关键词:经济正义思想;资本论;伦理学

中图分类号:A811 文献标识码:A 文章编号:1009 — 2234(2021)02 — 0054 — 04

随着资本主义经济原则对生活世界的不断强制,现代世界默认地服从资本逻辑缔造的话语规则,当代的人被裹挟于“经济帝国”的洪流中并被动接受其意识形态,将“追求资本”奉行为个人的價值指南,并带来后果极其严重的多维影响。在这种形势下,如何实现财富的公平分配,减少社会贫富差距,已成为现代经济学中研究的重大理论问题。①对此,不同学者的认知逻辑、解决方式截然不同:以罗尔斯为代表的英国现代新自由主义,主张维护个人自由,在“理想市场”的前提下坚持自由放任的市场经济,实现符合“自然规律”的分配愿景②;以英国哲学家与伦理学家坎伯兰为代表的功利主义,主张追求最大的幸福,经济以利益最大化为目标,以对实用性的强调刻意回避不公问题。③尽管问题视域与解决途径看似大相径庭,但是西方经济正义的本质,就是将价值增殖作为时代轴心;将资本逻辑奉行为社会内在运行机制;将利益多寡作为判断优劣的价值标准,其价值根本是根深蒂固的“利己主义”。其策略在贫富分化、经济危机、生态恶化等现实问题面前“集体失语”。在众多思维方式和解决策略中,唯一能够直指洞悉资本运行规律、突破拘泥于“经济私有制”这西方经济学理论之基的只有马克思主义政治经济学,在拓展“经济正义”的话语空间上回应困扰人类发展时代之问,突破自由主义正义观这一资本主义意识形态的话语局限,引领人类可持续发展。

一、资本主义经济制度的非正义性

1.资本主义经济的掠夺实质

马克思在的经济正义思想通过对资本主义社会中最本质关系—商品交换的分析完成对资本主义的全面批判。商品交换既是社会发展的前提,也是一切矛盾的来源。在《资本论》中对商品交换及其背后的“不平等”进行了详细的揭示:资本主义社会将人的劳动商品化通过交换实现工人劳动的价值,将劳动与工人自身割裂开来,使工人失去自身特点化成流水线上的“机械工具”,变成纯粹的被资本家们剥夺“剩余价值”的“不会说话的资产”;同时资本家成为资本的人格化身,通过约束时间、提高效率等“泰罗制”方式强迫工人不断提高出售自身劳动的上限,剥夺了工人改善生活的能力和时间。因此,在资本经济市场条件下,资本家的财富来自其掠夺工人带来的“资本积累”,用非正义的手段实现自身的财富增殖;而工人的贫穷则随着压迫剥削不断被顺延下去,社会阶级分化程度不断加深。归根到底,资本主义的财富累积是建立在一个阶级纂夺另一个阶级剩余价值的基础之上,是一种有悖于常识的非正义行为。

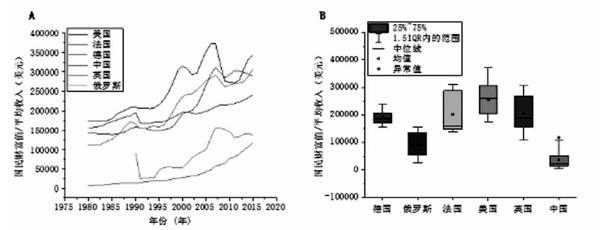

如图1④所示,是我们采集的1975年-2015年国民人均收入的情况。从图A中可以看出:老牌资本主义国家,如美国、法国、德国和英国以基础GDP核算的人均收入普遍都比较高,因为长期的资本掠夺,导致这些发达国家以垄断行业为主的精英阶级的资本存量大大高于其他阶级的存量因而拉高平均值;在发展中国家中,俄罗斯经历了一个快速震荡期,在中国较为温和,这反映出这些国家过去几十年来奉行的不同类型的执政策略和市场运行方式。从图B中可以看出,法国、英国和美国的贫富差距较大,这就是资本主义长期剥削的结果,而在社会主义国家尤其是中国中较为少见。1975年以来,各国间的趋势多样性表明,收入不平等的动态是由国家、社会机制和政治背景的不同所决定的,资本主义的虚伪性导致资本的积累,贫富差距扩大,社会矛盾不断积累,体现了资本的非正义性。

图1:1975-2015年主要六个主要国民人均收入情况(A.变化趋势,B.收入差距)

资本主义社会通过将劳动力抽象为人力资本的方式将人的价值贬低成物,资本决定人的社会地位,复杂多样的社会关系让位于简单的金钱至上、利益优先,资本逻辑剥夺了人本应在社会活动中获得的幸福感,从而产生金钱至上论的享乐、奢侈、颓靡之风盛行等社会现象,社会被资本全面颠倒。在资本主义视阈下,人与人之间的关系从团体性合作扭曲为独立的个体相互竞争,人和人之间的价值判断标准异化对彼此所拥财富的衡量,人与人之间交往的本质成为一种在评估对方价值基础上展开的交易,这种颠倒终将导致人际关系的冷漠和人情交往的淡化,社会在追求财富的过程中四分五裂。随着社会贫富差距的增大,资本主义内在矛盾愈发凸显出来,以经济正义视角进行的批判愈发切中资本主义发展过程中核心缺陷。

2.剩余价值剥削的实现过程

马克思在《资本论》中主要研究资本主义生产方式和生产关系,在文本中利用历史唯物主义分析资本发展过程中资本的产生、运行和消亡规律,批判了资本掩盖在“程序正义”之下的剥削实质。资本主义的内在逻辑与政治经济批判思想截然不同,资本主义经济活动的每个环节都看似在公平的基础上进行,但这种看似绝对理性的生产和交换的方式都是以产品的分配为前提,工人只能以工资的形式参与产品成果的分配,这种分配结构完全是由资本生产方式和资本主义的私有本质所决定的。只有从分配领域进入到生产领域,才能真正认识现代社会剩余价值被剥削的客观现象。马克思对此指出“消费资料的任何一种分配,都不过是生产条件本身分配的结果;而生产条件的分配,则表现生产方式本身的性质”。①

在资本主义生产过程中,劳动的过程是价值和使用价值相统一的结果,这个过程形成原始资本的累积,资本家获取剩余价值完成生产循环。马克思指出资本家在资本生产过程中,将对工人的雇佣关系转变成为合法的具有权力属性的生产关系,通过延长工作时间等手段,增加绝对剩余价值,迫使劳动者的价值创造过程和生产劳动过程相分离,目的在于剥削劳动者的剩余价值,这是经济非正义行为的产生根源。

在交换过程中,资本家建立的规则是以在发生交易时资产阶级自身是否获得利益为标准的。资本家依托于资本对于经济社会的宰制将“劳动力”扭曲为“劳动”,实现了资本的“自发增值”,马克思指出资本“是不经过交换、不支付等价物,但在交换的假象下占有他人劳动的权力。”②交换带来被遮蔽的“经济正义”,当劳动者在争取扎根于“劳动获取报酬”的等价交换时,生产领域的实质不平等即“资本换取劳动”这一根植于资本主义生產方式的不平等便被掩埋。同时,资本家所谓“公平交换”的前提,是以“先劳动后付薪酬”的方式预先占有工人提供的劳动成果,即马克思指出“资本的实质在于活劳动是替积累起来的劳动充当保存并增加其交换价值的手段”③,在时间上预先获得了劳动力的使用价值。

出售商品的过程,根本上是资本主义经济社会关系的再生产过程。在《资本论》中,马克思从实物补偿与价值补偿的角度分析了产品的出售实际上是劳动者再次被剥削的过程,劳动者需要花费自己的工资来获取比自己劳动成本高几十倍的产品,这又将自己劳动所创造的价值,无偿的转移到资本家的手里,这就是资本的再积累过程。资本靠统治和剥削劳动而存在,最终导致劳动的生存愈发依赖资本鼻息,工人从占有劳动的主体转化为依赖资本的客体,最终沦为资本体系中的被剥削者。

马克思通过《资本论》对资本主义生产方式进行批判,揭示了资本主义在生产、分配、交换和出售四个过程中如何一步步支配劳动者,论证掠夺剩余价值如何成为资本的主要职能。因此明确证明资本逻辑主导的社会是从根本上不利于社会稳定和人类进步的非正义社会。

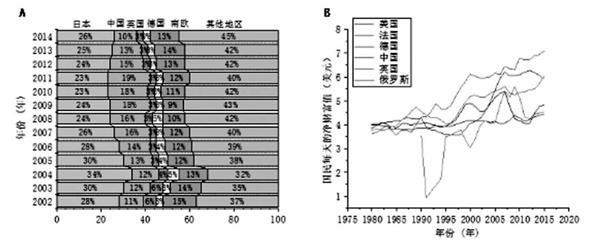

当今剩余价值的剥削如图2①所示,其中图A为各个国家占有美国国债的数量,从中我们可以看出:资本主义国家占比非常小仅为10%-15%之间,日本作为美国的附属国家,长期在政治上丧失相关话语权,因此日本比重较大为25%左右。在2008年金融危机之后,各个国家占比都有所增加,作为社会主义国家,由于前期改革开放需要大量的资本进入中国,因此债务持有率较高,后续随着改革开放的不断深入,我们持有的美国国债数量在不断下降;图B为各国每天的净财富值积累情况,其中中国从2000年以后占比不断提高,法国由于品牌效应的累积和跨国公司的持续盈利,占比也相对比较高,其他资本主义国家个人财富的累积在2010年后出现大幅度的下降。经济危机表象上是全球财富的缩水,但本质是对财富的再分配,资本世界的周期性经济危机可以是资本家对全球资本配置的重新洗牌。经济危机的实质,是大资本家对抵抗风险能力弱的劳动者的掠夺。

图2:各个国家剩余价值剥削程度比较

统计数据表明:随着生产方式的进步,资本主义凭借资本流动全球化对资本的掠夺更为隐蔽,美国国债就是美国资本家对全世界剩余价值的掠夺,持有美国国债的国家,其国民收入的大部分被美国资本家用于“填饱私囊”。

3.私有制基础—非正义的根本

马克思在《资本论》中论述的经济不公平剑指资本主义的经济基础--私有制,它是以雇佣关系为特征的生产资料的私有化,其本质是资本家通过强制掠夺劳动者创造的商品及劳动的手段实现对社会资源和生产资料的占有。正如马克思指出“资本一旦产生出来并发展下去,其结果就是使全部生产服从自己”。②随着资本主义对社会财富的不断掠夺,贫富分化的积累不断扩大,以单一阶级独占生产资料和剥削雇佣劳动力为基础的社会制度使得财富分配不公成为现代普遍的非正义现象。

如图3所示,从图A中我们可以看出:最近几十年来,私人财富净额普遍上升,从大多数富裕国家国民收入从的100-150%上升到今天的200-350%,这在很大程度上是受金融危机和以日本和西班牙等西方滞胀国家出现的资产价格泡沫影响的。在俄罗斯,私人财富在从共产主义经济向资本主义经济转型的过程中出现了异乎寻常的大幅增长,它们分别增长了两倍和三倍。这些国家的私人财富收入比率正接近法国、英国和美国的水平;从图B中我们可以看出:社会主义国家的公共资本的积累不断扩大,而资本主义国家为了实现更多财富的私有化,公共资本的积累不断下降,这种私有制方式的本质上是经济正义与非正义之间的较量。

图3:1980-2015年各个国家私人资本的崛起与公共资本的衰落

马克思认为,只要私有制的存在,利益必将为个体私有,而资本家则形成统治阶级,这社会关系被迫嵌入经济体系之中,合乎人性的生命价值和存在尊严被物欲践踏,人和物之间的关系被颠倒。商品丧失原有的价值无法与正义的生活互动,正义价值为经济利益所吞没,社会必将出现一系列的灾难性后果。

二、伦理重构:建立新所有制上的经济正义

通过对经济正义理论的分析,我们发现:重构的社会主义生产方式需要重建所有权公有制基础上的个人所有制,在转换生产关系的基础上实现经济正义思路的革新。首先,作为起点正义性的集体所有制,正义的有效性必须根据占支配地位的生产方式衡量。马克思提出建立整个社会的共同集体所有权。当工人阶级占有全部生产资料时,他们就可以摆脱自然社会生产不足和社会经济发展不公平所造成的被压迫和剥削的现象,通过公平的交换来实现民众的内在自由,建立社会集体所有制,才是人们经济活动正义的起点;其次,作为过程正义性的生产社会化,工厂的生产劳动与各种社会活动有机地结合在一起,劳动过程与劳动成果的统一性不仅可以实现劳动价值,彰显人类发展的内在本质,更能提高社会在在特定时间的劳动类型下全面发展的能力,构建完整的人,这是将虚假的资产阶级正义再次颠倒过来的必然需要;最后,作为结果正义性的人的自由全面发展,马克思在其《资本论》中,运用辩证唯物主义和社会道德批判的方法,揭露了资本主义社会制度下压榨人本身的潜在价值,以一种“竭泽而渔”的方式控制着劳动者。马克思的经济正义论最终目标是在一个公正的社会中,实现建立在思想行为自由基础上的个人全面发展,经济的正义性在否认资本家追求超额利润的基础上,更注重经济对人的价值、人的发展的确证和提升,正义具有对资本利润的优先性。马克思对经济正义的回答是为了实现人在发展过程中内在的不断完善,达到维护正义的目的。

三、马克思经济正义思想的当代价值

马克思经济正义思想的当代价值在于:第一,促进当代正义理论的发展,把握经济正义的意义维度。马列主义精神思想逐渐得到更广泛的认同,社会主义集体观念逐渐进入人们的现实生活,促进平等公正社会的建立,社会主义不仅注重集体利益不被个人外部性影响,同时保证个人利益不会转变为集体利益交易的某种筹码而受到损害。进而使正义理论思想在当代转变为一种更加鲜明深刻的内在社会治理逻辑,在社会主义经济结构下,实现人的真正的自由和平等。第二,为经济正义发展提供方法论指导,求解经济发展与社会进步的动态平衡。经济正义观作为一种价值观的要求服务于生产方式的进步和发展。中国目前正处于百年未有之大变局中,处于国际价值链重构的供应体系大循环中,中国与世界的表面分离、内在融合这是长时期内无法改变的历史趋势。应从现实的社会经济关系出发,进行经济体系调整与结构变革,在发展双轨制经济的前提下建立正义的社会经济制度,为实现公平正义做好经济准备。第三,健全社会主义市场经济道德规范,在诉求经济合理性与合目的性的辩证张力中构建富有意义的经济生活世界,促进人的自由存在本质在市场经济条件下的彰显。在经济活动中维护和谐的社会秩序,并在社会活动中谴责非正义的行为,建立公平的整体经济社会秩序,积极维护经济发展主体的个人利益,为民众提供了良好的社会环境。运用政府的有形之手建构最为普及的经济正义,用经济正义的思想消解资本逻辑,有效地保证了社会主义自由市场经济的健康发展。

四、结论

本文基于《资本论》的经济正义思想,运用伦理学的视阈,阐释经济正义的思想理念和价值原则,以形而下的经济基础视阈和形而上的正义价值维度的有机结合作为价值目标,拒绝抽象的、建立在理想道德标准上的经济正义,也拒绝将人降格为资本的附庸;根据具体的事例和经济学数据的对比分析,此基础上解读其思想批判与建构的经济正义内容;结合当代现实对经济正义的内涵进行深入的挖掘和分析,归纳出合适我国经济和社会发展的思想。

资本主义的实质是资本积累带来的贫富差距扩大,社会矛盾不断加深的落后关系之和,资本主义从生产、分配、交换和出售每个环节都暴露了资本主义的剥削本质;提出建立集体所有制、生产社会化和人自由全面发展是起点、过程和结果正义性社会,这种正义价值思想在当代可以促进当代正义理论的发展,为经济正义发展提供方法论指导,可以健全了社会主义市场经济道德规范。在现代中国不断发展的过程中,构建社会主义自由市场经济和谐公正的社会秩序,对于中国社会具重要的科学指导意义。

追求正义是人类社会自古以来奉行的社会道德标准和追求的真正价值目标。马克思在整个经济中维护正义的经典理论是在历史唯物主义概念的基础上追求建立正义的追求。对于这是否是国家经济正义社会中终极道德目标,经济正义的思想如何与我国传统文化“大同社会”理想形态联系起来;在当今经济飞速发展的时代,如何坚持并逐步完善经济正义的梦想,仍然需要我们不断去研究探索。

〔参 考 文 献〕

〔1〕朱富强.新自由主义的十大考辨:三大核心政策的实践,经济社会体制比较,2018,1(2),130-139.

〔2〕顾友仁.新自由主义意识形态的空间化批判.马克思主义与现实.2018,1(2),81-86.

〔3〕Randolph B,Tice A.Relocating disadvantage in five Australian cities:Socio-spatial polarisation under neo-liberalism.Urban policy and research. 2017,35(2),103-121.

〔4〕Liu X,Schuckert M, Law R. Utilitarianism and knowledge growth during status seeking: evidence from text mining of online reviews. Tourism Management. 2018,66,38-46.

〔5〕Piacquadio PG. A fairness justification of utilitarianism. Econometrica. 2017,85(4),1261-1276.

〔6〕Novokmet F, Piketty T, Yang L, Zucman G. From communism to capitalism:private versus public property and inequality in China and Russia.AEA Papers and Proceedings2018;109-113.

〔7〕杨通进.人們拥有跨国迁徙的自由和权利吗——对社群主义跨国移民伦理的反思.哲学动态,2019,(04),96-103.

〔8〕杨娟,肖汉仕.应然正义:马克思对“正义的环境”的超越及其对中国的指导意义.湖南社会科学,2018,(06),32-38.

〔9〕路冰.马克思的公平正义思想及其当代启示,赤峰学院学报:哲学社会科学版,2018,(09),71-74.

〔责任编辑:侯庆海〕