LEC法在科研项目研发过程中的应用

2021-08-31金利文

金利文,郑 佳

(浙江巨化技术中心有限公司,浙江 衢州 324004)

我国科研安全事故时有发生,对实验人员产生了程度不同的伤害,甚至丧失了生命,同时造成了重大财产损失。2018年12月16日,北京交通大学东校区2号楼一实验室学生在进行垃圾渗滤液污水处理科研实验期间发生爆炸,事故造成3名实验学生死亡[1]。2016年9月21日,东华大学化学化工与生物工程学院一实验室发生事故,实验爆炸致使2名学生重伤,化学试剂(高锰酸钾等)灼伤面部及眼睛[2]。

发生事故的单位往往没有开展危险源辨识与风险评价,或者虽然开展了,但是安全防范措施没有引起高度重视,执行的不到位。事实证明,如果缺失行之有效的风险管控手段和方法,科研单位有可能造成严重的安全隐患和后果。

危险源辨识和风险评价的方法和途径很多,适用的范围也十分广泛。本文以某化工企业的研究所中试、小试装置存在的风险为例,通过运用作业条件危险性分析法(LEC法),识别评价出该研究所实际存在的不同风险等级的危险源,做出危险源重要性判断,以找到解决问题的途径和办法,从而提升风险预判能力和整治能力,达到进一步完善安全管理体系的目的。

1 LEC评价法的基本概念

LEC 评价法又称作业条件危险性分析评价法,是对实际作业环境中各类潜在危险源以半定量的方式给予等级判定的安全评价方式方法[3]。

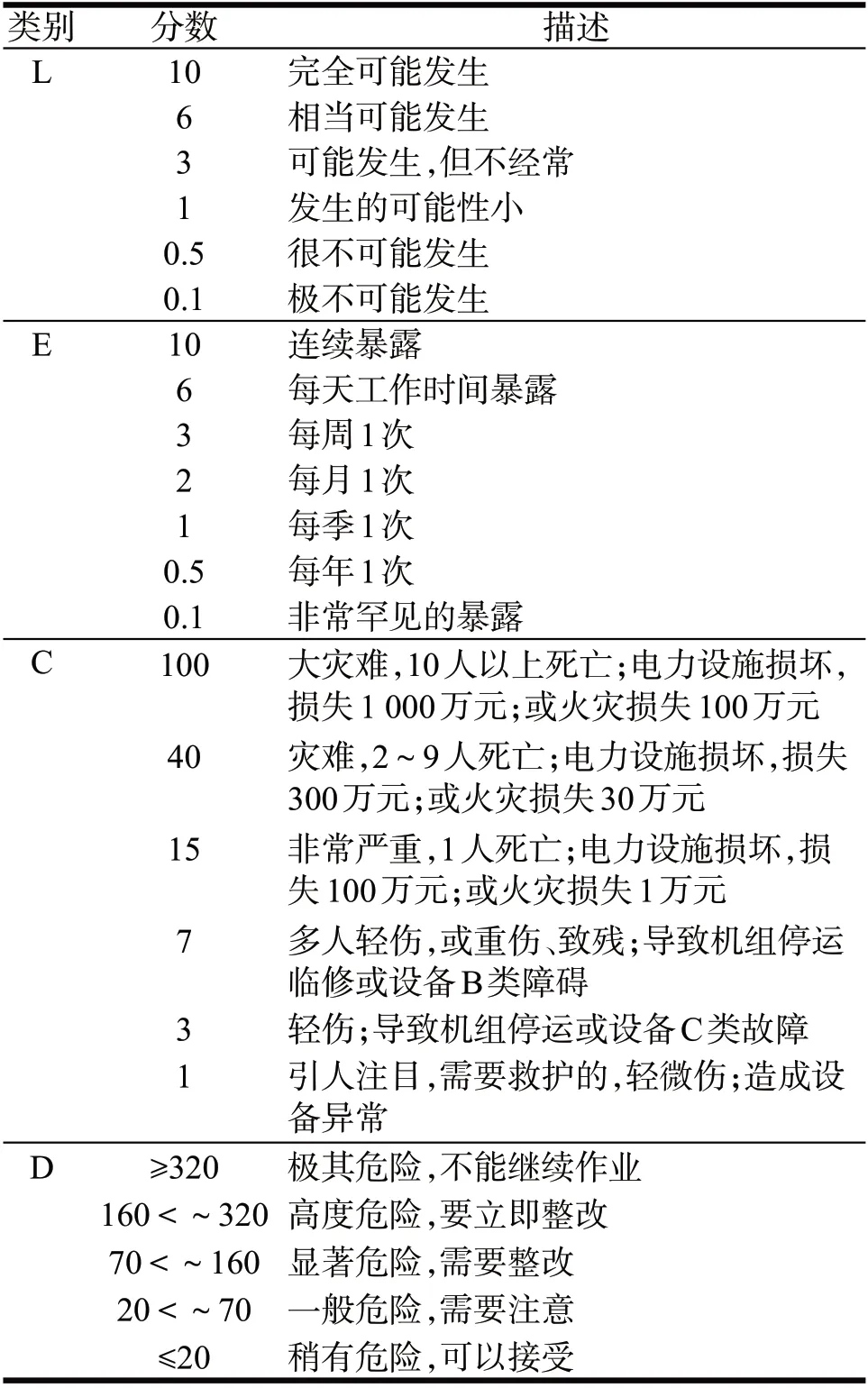

风险等级判定采取以下的方法和步骤:1)确定事故发生的可能性,即L(Likelihood);2)统计出人员暴露于该危险环境的频率和频次,即E(Exposure);3)分析一旦发生事故可能造成的后果,即C(Consequence)。上述3 种因素分析得到数据的乘积即产生了评价的结果D(Danger,危险性)。数值越大,代表危险性越高,越加需要进行改善,落实好整改措施,从而降低和消除危险源。

2 LEC评价法的辨识

LEC评价法需要做好作几方面的辨识工作:

1)按照国家及地方法律、法规、标准等的具体规定和要求进行符合性检查。

2)根据现状,从生产工艺、设备、电气、消防以及原材物料的性能及储运环节、危废品的处理和建筑物的构造等各个不同角度出发,通过专业性分析,确定详实可靠的危险源具体内容和部位。

3)查找产生伤害的形式和载体,确定危险源存在的方式和事故发生的途径。伤害的形式是多种多样的,比如机械伤害、中毒窒息伤害、电击伤、起重机械伤害、物体打击、火灾和噪音伤害等等,需要根据不同的作业环境进行准确定性。同时,要分析掌握造成伤害的相关路径,比如说中毒往往是毒气通过人体的呼吸道、食道和皮肤等载体作用于人体造成各种呼吸及神经紊乱,带来直接伤害。对载体进行研究,有助于采取对应措施切断危险输送途径。

4)界别主次因素,确定单位重大危险源。根据事故发生可能性的大小、事故发生的频次、事故产生的后果严重程度,做出本单位、部门重大危险源的最终判定,安全管控工作才能真正做到有的放矢。

LEC的取值参见表1。

表1 LEC的取值参考Tab 1 Evaluation reference of LEC

3 常见的危险源辨识和风险评价

某研究所以氟硅界面材料开发和氟硅电子化学材料的应用研究为特色,依托全氟烷基碘、全氟聚醚及其衍生物2条特色产业链优势,延伸开发石材防护剂、皮革整理剂、纸张防油剂触摸屏用抗指纹剂等新产品的研发部门。

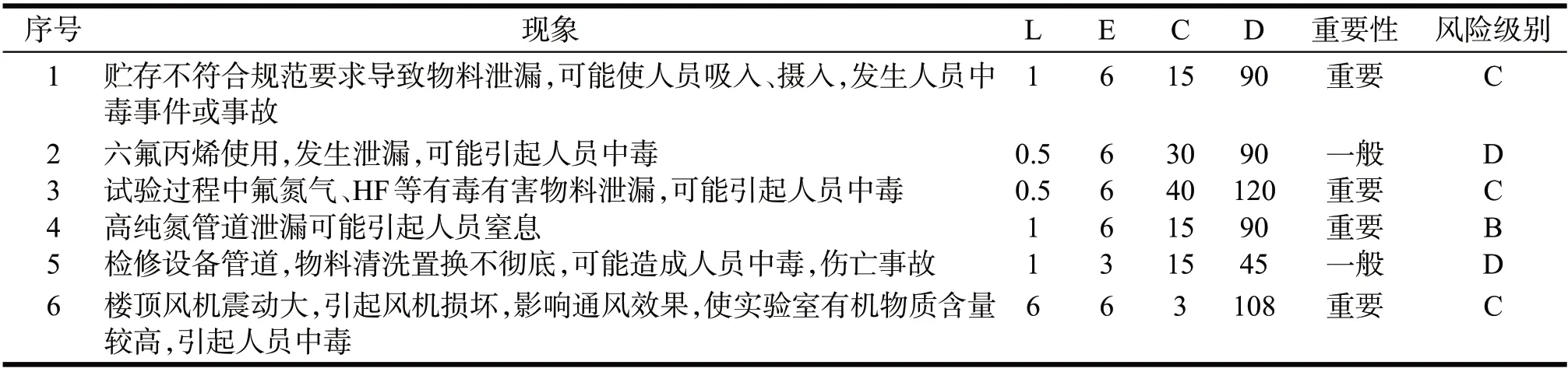

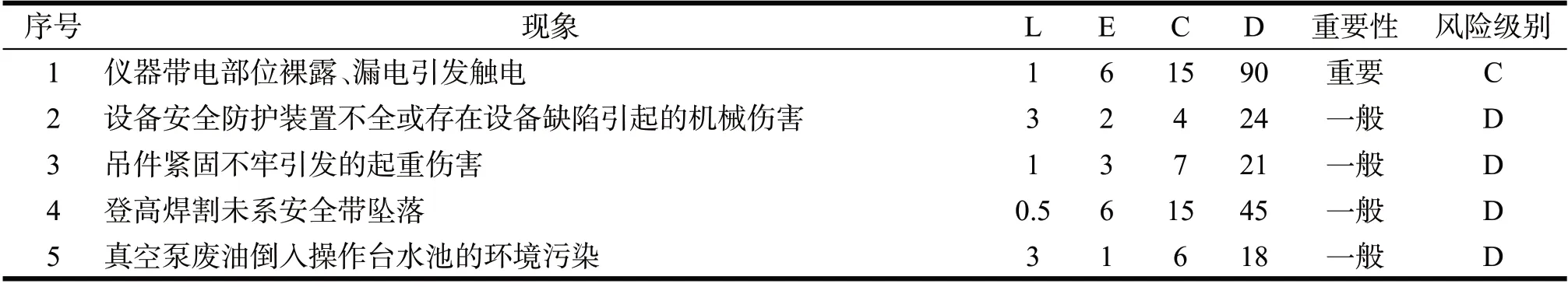

某研究所存在的爆炸风险,火灾风险,中毒、窒息风险,其它类型伤害,分别见表2~表5。

表2 爆炸风险分析Tab 2 Explosive risk analysis

表3 火灾风险分析Tab 3 Fire risk analysis

表4 中毒、窒息风险分析Tab 4 Poisoning and asphyxia risk analysis

表5 其它类型伤害分析Tab 5 Other types of injury analysis

由表2~表5 可知,该研究所研发过程中主要存在的风险有危化品储存、装置异常引起的爆炸风险,危化品泄漏引起的火灾风险,储存、试验过程危化品泄漏引起的中毒、窒息风险,以及其它不安全因素引起的伤害等。风险等级包括B、C、D 3个等级,其中达到B等级的有2项,达到C等级的有17项,达到D等级的有11项。

通过分析上述现象描述的内容,产生危险源及安全风险的原因主要有:

1)危化品的储存条件不合格,保管领用制度不规范。该研究所用于做实验的各种化学试剂种类繁多,其中不乏高风险产品,比如说有机试剂(丙酮、乙醇、甲醇、乙酸乙酯和甲苯等),遇火立即燃烧。其储存条件必须是阴凉通风处,一旦储存条件不合格,或者总量超限、或者周边存在火源,危险程度极高。其次,危化品保管使用必须实行专人负责制,如果过程出现随意马虎不负责,也会酿成大祸。

2)实验设备不完善,安全技术措施不到位。在故障-安全设计方面欠缺,先天不足,缺乏必要的安全保障。由于设备老化和损耗等原因而提高了设备发生故障的概率;检维修落实不到位,往往造成气体液体泄漏、泄压不足、安全防护装置失灵等现象发生;设备的安全操作规程缺失,应急措施和应急手段严重缺乏。

3)工艺条件不成熟。在研发过程中工艺条件经常变化,工艺路线不确定,不成熟,这些风险是未知的,甚至是不可预知的。在产品研试过程往往是通过化学反应进行研发产品的合成,如果不能提前掌握混合物料的反应效果,或者配比偏差或者投料顺序颠倒等等,极易破坏物料平衡,酿成大事故。

4)对物料理化性能的不熟悉。凡事预则立,不预则废。在研发前期,研发人员要多方收集资料,了解各种试验物料的理化性能,掌握沸点、熔点和燃爆点等关键数据,避免出现操作不当酿成事故。比如说硼氢化钠,作为一种重要的工业还原剂,使用范围很多。但是其遇水、酸、氧化剂造成大量放热引起火灾,吸入或者皮肤接触该试剂对人体有害。掌握这一理化要素后,应干燥保存;使用时应特别小心,操作时在通风橱中进行;勿与无机酸共贮,远离热源和火种及易燃物品等等。凡此种种,需要实验人员对实验物料的理化性能作全面掌握,避免出现误操作。

5)安全管理制度的缺失和应急处置能力的欠缺。纵观近年来国内其他企业发生的大大小小的各类安全事故,其中一条很重要的原因就是安全制度缺失,执行制度不严格,处置能力低下,从而导致事故的发生。

4 提高风险管理的措施

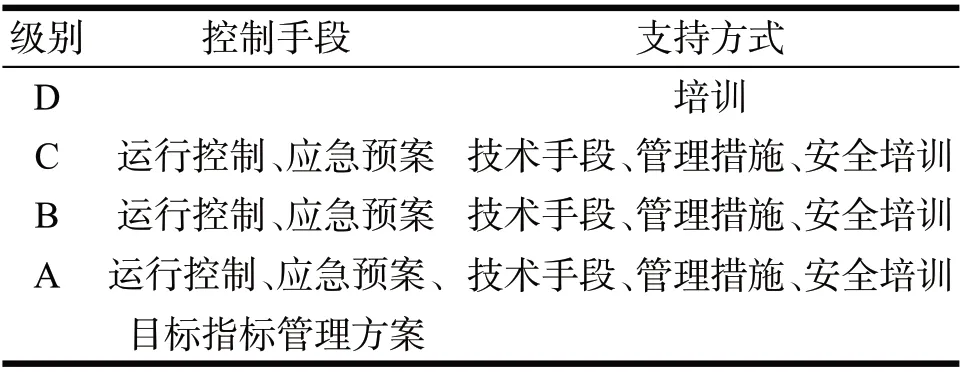

1)以风险分级管控原则,对LEC分析法的结果,通过具体的方式实施相应的控制手段见表6。

表6 风险分级管控方法Tab 6 Risk classification control method

2)建立科研项目立项安全风险预评估制度。将安全预评价机制导入科研单位项目立项全过程。立项前期要大量搜集与立项相关的基础资料和数据,对潜在风险进行专门研究,预估风险值,做出风险处置预案,进行项目安全整体预判评判。重点关注以下内容:有关试验活动安全监管部门是否审批许可,项目牵头申报单位是否具备开展相关研究活动的实验室条件,项目负责人和主要骨干是否具有开展相关工作的经验和保障条件[4-5]。

3)完善科研单位的安全管理制度。借鉴吸收国外科研项目与实验安全管理的先进制度和经验,推动科研实验室所属法人单位建立、完善符合相关规定的实验室安全管理体系,推行安全目标责任制和安全标准化管理,完善综合预案、专项应急预案、现场处置预案等应急救援体系,加强全员安全教育培训力度等等。

4)加强安全软硬件设施建设。加强现有废弃危化品的处理力度,减少存有量;加强危化品管理,制定危化品储运和日常管理措施,严格执行存储、出入库管理制度;加强安全技术措施建设,通过消除危险源、限制能量或危险物质、隔离、故障-安全设计、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援等安全技术防控手段,防止和减少事故的发生和损失。

5)进一步提高实验人员的操作技能以及现场应急处置和自救能力。在科研单位广泛开展“三新”安全教育培训,针对新工艺、新技术、新设备(新材料),组织科研人员进行有针对性的安全生产教育培训。

5 结 论

某研究所运用LEC 法辨识出重大危险源,并采取切实的防范措施加以控制,实现了安全无事故结果。科研单位实施危险源辨识十分重要,而且势在必行。只要辨识到位,主次分明,措施有效,防范有力,安全就能得到相当高程度的保证。同时,科研单位研究对象不同、构成危险源的要素不同、安全投入软硬件不同,采取的危险源辨识方法也不尽相同。