营口地区明代烽火台考略

2021-08-30李玉颖

摘 要:在烽火台点燃烟火传递重要消息,是古代军情报警的一种行之有效的方式,普遍应用于古代军事战争。直到今天,我们依然可以看到许多古代的烽火台遗迹,辽宁省营口地区就有众多烽火台遗迹,绝大部分是明代遗存的军事设施。文章对比了营口地区烽火台的建筑材料、结构形制和所处时代,对明朝时期的政治、军事及海防体系的探究有一定的意义。

关键词:海防;明代;倭寇

烽火台是古代军事上为了用狼粪烧烟以报警而建立的高台,瞭望守台的士卒有几人或数几十人不等。宋代陆佃所著的《埤雅·释兽·狼》中有记载:“古之烽火用狼粪,取其烟直而聚,虽风吹之不斜”。烽火台又称狼烟台、烽堠、烽燧、墩堠,建于缓坡小山丘上,目标明显,视野开阔,距离不等。

烽火台按功能可分为两个类型:一是举火台,亦称“报警台”,即“沿海墩架”。这种烽火台位处海防前哨,遇有敌情发生白天燃烟、夜间举火。商代时已开始举狼烟、鸣鼓以报军情。《东周列国志》载髯公咏诗幽王“烽火戏诸侯”。《武经总要》记载:“凡贼入境,马步兵五十人以上,不满五百人,放火一炬……视寇多寡放火二至四炬”。至明代,除放烽烟之外,还制定了鸣炮制度,并在点火、燃烟时增添硫黄、硝石以助燃。明宪宗成化年间(1465~1487年)规定:“边墩举放烽炮,敌寇犯境百人以下放一烽一炮,五百人放二烽二炮,千人以上放三烽三炮,五千人以上放四烽四炮,万人以上放五烽五炮。”有烟火和炮声可使军情传递速度变得更快。二是接火台,亦称“内陆接火台”“路台”,与海防各城堡、卫所紧密相连,集军事预警、传递军情、军事堡垒和驿站于一身。举火台发出的烟火报警信号,经接火台遂台传递,以达京师。举火台建于海防前哨,接火台建于内陆,建筑目的和功能作用说明烽火台是防御性国防军事工程,这种完整的以报警为主的古代军事设施,成为沿海军事防御体系的重要组成部分。

1 营口地区烽火台的分布情况

营口地区烽火台数量众多,形成了完整体系,绝大部分都是明代遗存的军事设施。据资料显示,营口已发现的烽火台遗址、遗迹有30多处。整体布局为两大体系:一在沿海岸线走势南北相连,形成了辽东半岛没有边墙的军事防御体系,烽火台顺海岸贯通半岛南北,并与关内沿海烽火台相连,是我国烽火台网络体系的重要组成部分。二在内陆腹地,烽火台密布在盖州与大石桥境内,呈放射状向内陆纵深分布,选址在军事要道和居住重镇周围。

营口地区的烽火台大多为接火台。其中,在今盖州市境内有牌坊沟烽火台、鹤羊寺山烽火台(又称“伴仙山墩”)、后朱甸烽火台、商家台烽火台、下店村烽火台(又称“白狼山墩”)、曾店烽火台、老爷庙烽火台、孤家子烽火台、头台子烽火台、四方台烽火台、双台子烽火台、鸣珂岭烽火台、郑屯烽火台、青石关烽火台等;今老边区境内烽火台有花英台烽火台、孤山子烽火台、二道沟烽火台(又称“观象山墩”)、光明烽火台等;今大石桥市境内烽火台有:前砬山烽火台、太平烽火台、李家村烽火台、后坎烽火台、前坎烽火台、分水烽火台、后高台烽火台、下土台烽火台、老墙头烽火台、东江烽火台、常家沟烽火台、破台子烽火台、朝阳寺山烽火台、山嘴子烽火台、交干村烽火台、双台烽火台、太平村烽火台(又称“孛罗山墩”)等。营口地区举火台由南向北依次分布为九垄地镇仙人岛烽火台、鲅鱼圈区墩台山烽火台、望海寨烽火台、团山镇西崴子烽火台、西海西河口烽火台、梁房口烽火台、水源镇赏军台烽火台等。明代《辽东志·兵食·卷三》记载:盖州卫“墩架二十五座,瞭望官军余丁118名,冬操夏种官军……2225名”。

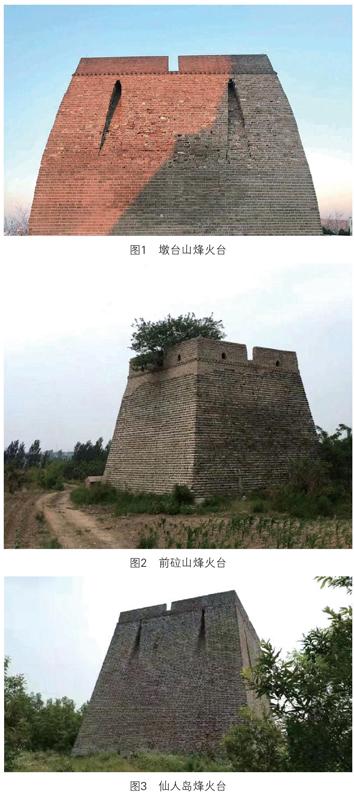

其中,团山镇西崴子烽火台、鲅鱼圈区墩台山烽火台与九垄地镇仙人岛烽火台并称为“营口三大烽火台”。

2 营口地区烽火臺的建筑材料、结构形制及时代

2.1 建筑材料

各地烽火台的建筑材料和工艺不尽相同。修建烽火台一般“因地制宜,就地取材”。在西北,烽火台多为夯土打筑,也有用土坯垒筑。在山区,多为石块垒砌。在中东部,自明代开始用砖石垒砌或全砖包砌烽火台。

烽火台的建造多是因地制宜,各不相同,有砖筑、石筑、砖石混筑和土筑等几种。营口地区烽火台的建筑材料可分为三种类型:一是石筑型,白灰口,如鹤羊寺山烽火台、破台子烽火台;二是台基为花岗岩条石砌筑,其上是大块青砖建造的台身,台心为土或沙石土夯筑,白灰勾缝,如前砬山烽火台、仙人岛烽火台、墩台山烽火台、西崴子烽火台等,这类烽火台占总数的80%以上;三是台基为花岗岩条石,台身为砖石结构,白灰口,如青石关烽火台。

2.2 结构形制

从全国来看,不同地区和不同地形、地势的烽火台形状各异,有圆形、方形、梯形、圆锥形等,但多为方、圆两种形体。内部有实心、空心两种,空心台内可驻兵,储藏器械、物资等。营口地区烽火台几乎都是实心台,只有前砬山烽火台为空心台,主要原因是烽火台建在自然村屯或军队驻地附近,和平时期无须军队防守。一般情况下台上筑有守望屋,燃放烟火的设施,台下有兵卒居住的房舍、仓库等建筑。营口地区烽火台多呈方形,上窄下宽,最上部分为垛口,均建有溜水口,有的台顶建哨楼。

例如,墩台山烽火台坐落在鲅鱼圈区墩台山上,西望汹涌澎湃的渤海。台顶垛口每面设一个射口,中心处还建瞭望铺房等。此烽火台为四方体,内以沙土夯筑,主体用青砖砌成,用绳子上下,高12.85米,底边长14米,上边长11.4米。基部有花岗岩石条,青砖每块长约40厘米,宽约20厘米,厚约10厘米。台身上窄下宽,底为正方形,每边长约15米,上口每边长约11米。墙面平整,每面墙上有两条上尖下宽凹入墙体的楔形“水溜”兼通风口,用来排泄顶部雨水和点火通风,设计颇具匠心(图1)。

前砬山烽火台,即《辽东志》所载的“观家山墩”,位于大石桥市金桥开发区前砬山村海拔40米的缓坡小山丘—砬砬山的山顶,呈方形,台基为花岗岩条石砌筑,其上是大块青砖建造的台身,石灰勾缝,台顶筑有瞭望楼,台通高12米,底边长各10米,由下至上逐渐内敛,台体下部有券形门一座,可从台内登上台顶。该烽火台是营口唯一一座空心烽火台(图2)。

仙人岛烽火台也是方形,上窄下宽,主体也是由青砖砌成,青砖用白灰腻缝,底部边长13.5米,顶部边长11.2米,高15米,靠软扶梯上下,上部原有垛口,今已不存。四面各有对称水流两个,每个水流长4.71米。另外,仙人岛烽火台距地高14米处设有一条砖角向外的砖带,台上有哨楼。仙人岛烽火台是营口地区现存明代烽火台中最大也是保存最完好的一座烽火台(图3)。

西崴子烽火台的台底座是以六层花岗岩条石为基,上叠砌40层大方青砖,南、东、北各底边长分别为9.7米、15米、10米,顶边长分别为7.2米、13.8米、7.6米。西壁没有砖面,是一面大土坡,为登台处,长24.6米、宽13米。

青石关烽火台为砖石结构,基座为花岗岩石条砌筑,向上为砖筑,5米见方,南面存高2.3米、东存高2米,占地面积为150平方米,为白灰口方形实心建筑。

商家台烽火台占地约130平方米,现东、西、北三面皆不存,南面仅剩半壁墙面,青砖筑身,中间填土,形制为方形。

城山烽火台南、北长约9米,东、西宽约6米,大略呈长方形,为典型的就地取材的石筑烽火台,现台址的东侧可见塌落的石块。

鹤羊寺山烽火台略呈长方形,台身石条18层,残存高度3.1米。台基四边长度不一,西面长8米,东面长8.6米,南面长10.4米,北面长11.2米,台为上敛式。

综观营口地区数十座烽火台遗迹,无论选址、用料、规模、结构均各有特色,并非一个模式,体现了中华民族高超的建筑艺术。

2.3 时代

营口地区烽火台大致分两个时期修建。一是明洪武年间,二是明朝政府为抵御倭寇的劫掠,除增加防御兵力外,诏令辽东都司沿海岸修筑烟墩。据史料记载,明成祖朱棣于明永乐十三年(1415)诏令辽东都司沿海岸修筑烟墩,“墩台务高厚,积薪粮可足五月之用,置药弩于其上,凿井于旁,以备防守”。平倭名将、民族英雄戚继光奉令北调,隆庆二年(1568)“总理蓟州、保定、昌平三镇练兵事”,后“建敌台千二百所”。

现存的遗址和修复的三座烽火台(墩台山烽火台、前砬山烽火台、仙人岛烽火台)均为明代修建。据《营口县志》记载,大石桥市黄土岭镇茶叶沟高丽城山顶烽火台“可能与安市城同代建筑”,即西汉时所建。另据《盖平县志》记载,墩台山烽火台、仙人岛烽火台为唐代所建,其实现存的烽火台遗址是在唐代所建烽火台的残留基础上明代时重建的。

3 修筑烽火台的历史背景

明代早、中期海盗猖獗,特别是倭寇的侵扰掠夺不断,辽东沿海深受其害。面对倭寇,明政权在积极防御的同时主动出击消灭倭寇,取得了全面胜利,烽火台为镇守海疆起到了非常关键的作用。

倭寇是日本封建诸侯为掠夺我国的财富,组织一些失意的封建主、没落的武士、浪人、海盗和走私商人,经常在我国沿海进行掠夺和骚扰,杀害居民,当时被称为“倭寇”。倭寇所侵扰的地方北至辽海,南至闽粤沿海各地,内陆深达安徽等地。辽海被侵扰最早,浙、苏、鲁次之,闽粤被扰较晚。据史料记载,明洪武二年(1369)倭寇侵扰山东沿海州县,次年掠夺登州、莱州;明洪武二十七年(1394)倭寇劫掠辽东金州;至明永乐七年(1409)3月,明水军大败倭寇于渤海,追至辽东金州白山岛;明永乐十七年(1419)6月,倭寇侵扰辽东金州,与明军刘江部大战于望海埚,倭寇大败,这就是历史上有名的“望海埚大战”。从此,倭寇不敢北侵。

倭寇对东南沿海的侵扰、掠夺事件多至无法计算。其中,明嘉靖二十五年(1546)倭寇侵犯宁波、台州,“攻掠诸郡”“焚燒官民房舍至数十百里”。明嘉靖三十一年(1552)“夏四月,倭寇犯台州,破黄岩,大掠象山、定山诸邑”。次年,倭寇大举登陆,滨海千里同时告急。倭寇抢劫财物,掳掠人口,“男则导行,战则令先驱”;被掠妇女“昼则缫丝,夜则聚而淫之”。明嘉靖三十三年(1554)“倭自太仓溃围出,乃万掠民舟入海,趋江北;大掠通州、如皋、海门诸州县,复焚掠盐场”。明嘉靖三十四年(1555)倭寇向内地深入,趋南京而达安徽。“八月,倭寇……趋秣林关……过关而去,自南京出秣陵;流劫溧水,溧阳;趋宜兴、无锡。一昼夜奔一百八十里,抵浒墅关……六十七人经行数千里,杀伤无虑四五千人”。后倭寇再次入犯,进围杭州,“数十里外,血流成川”。

至于闽粤沿海,则自明嘉靖三十七年(1558)后,连年遭受侵扰。

倭寇居无定所,行踪飘忽不定,时聚时散,大股数万之众,小股则数千人不等,遍布沿海,侵犯我国沿海省份,给明朝的稳定、发展、繁荣带来巨大的损害,明朝政府不得不加强防御和打击,烽火台就是在这种背景下呈现在历史舞台上。伴随着时光的流逝,昔日烽火台的狼烟早已散尽,但它们见证了曾经的历史。

烽火台是古代重要的国防军事工程,对研究明代营口地区军事防御体系具有重要的价值。

参考文献

[1]营口市史志办公室.营口县志[M].沈阳:辽宁民族出版社,1999.

[2]刘立强,刘海洋,韩钢.辽东志:兵食:卷三[M].北京:科学出版社,2016.

[3]刘俊勇.明代辽东烽火台考察—以金州卫、复州卫为中心[J].大连大学学报,2014(5):32-38.

[4]谭立峰,刘文斌.明辽东海防军事聚落与长城军事聚落比较研究[J].城市规划,2015(8):87-91.

[5]谭立峰,刘文斌.明代辽东海防体系建制与军事聚落特征研究[J].天津大学学报:社会科学版,2014(5):421-426.

[6]范熙晅.明长城军事防御体系规划布局机制研究[D].天津:天津大学,2015.

【作者简介】李玉颖,女,汉族,辽宁营口人,就职于营口市公共文化服务中心西炮台遗址陈列馆业务部,副研究馆员,主要研究方向:近代史和营口地方史。