STEM教育视域下“我的‘分豆筛’”微课程实施体会

2021-08-30陆秋美

陆秋美

《早期STEM教育丛书》告诉我们,教师应善于发现生活和游戏中的STEM教育因素,综合运用多种策略支持幼儿的探索过程,支持幼儿学习的持续性和创新性,关注幼儿在真实生活情境尝试自行解决真问题。我园在推进微课程“我的‘分豆筛”的过程中,教师带领幼儿一起设计实验、动手制作,在真实或模拟的情境中体验,总结形成了“发现问题——产生想法——调查梳理——设计制作——测试优化”的科学路径,记录了微课程实施的全部过程和心得体会。

一、问题与聚焦——“豆豆”的烦恼

聚焦问题:

生活区的各种“豆豆们”最近很“为难”。幼儿有时候把它们分成一堆一堆地玩,有时候又把它们混在一起玩,可是整理的时候就麻烦了,拿积木推、用手捧、拿毛刷刷、拿塑料片铲、用小手捡……有什么好办法能很方便地帮它们分家呢?帅帅想到了奶奶用过的筛子。

实施体会:

当幼儿在游戏中遇到这样的真问题时,他们没有放弃,而是直面问题,调动已有的生活经验,联想到奶奶用过的筛子,这种相似情景经验的迁移能进一步引发幼儿去行动、去探究,为后续活动提供了有效地支持。

二、调查与分析——课程的资源和条件

(一)资源搜集——“分豆筛”大调查

聚焦问题:

第二天,帅帅带来的筛子引发了大家的讨论。在生活中,人们究竟是怎样用筛子给这些大小不同的东西“分家”的呢?于是,我们的“小小探索家”开始行动了。他们也想做一个属于自己的“筛子”,并制作图表如下:

实施体会:

幼儿们在对“筛子”了解的基础上进一步去观察“筛子”在生活中的各种用途,通过同伴交流形成了关于不同“筛子”特殊作用的共同认知,帮助幼儿在原有经验基础上建构了关于筛子的新经验。

(二)讨论条件——第一次“分豆”心得

聚焦问题:

幼儿用各自带来的筛子迫不及待地开始了第一次尝试。大家发现,比洞眼小的几种豆豆全部漏下去了,比洞眼大的豆豆还是混在一起留在了上面。“为什么这些材料都有洞洞,可还是不能很好地分豆豆呢?”“要能让每种豆子都找到和自己一样大小的洞洞,这样就可以分好了。”“要不我们给豆豆们设计一个帮助它们分家的‘分豆筛吧!”……于是,一场关于“分豆筛”的STEM故事正式拉开了序幕。

1.外形、条件大讨论

通过初步讨论,大家对“分豆筛”的构造和要求纷纷发表了自己的意见。

2.大小豆豆来PK

制作“分豆筛”的过程中,要设计几种不同大小的洞眼呢?幼儿带着思考走进生活区,有的负责放好豆豆,有的负责拉紧毛线测量,有的负责剪毛线。在大家的共同努力下,一目了然的统计表诞生了。

实施体会:

从发现问题(豆豆难分家)—经验迁移(发现“分豆筛”)—资源收集(生活中的“分豆筛”)—确定想法(制作一个合适的“分豆筛”),幼儿在自由宽松的氛围中尝试解决每一个问题,共同讨论制作“分豆筛”的条件。

三、“分豆筛”的设计与制作

(一)绘制方案——我设计的“分豆筛”

聚焦问题:

解决上面环节中最关键的两个问题之后,幼儿决定在生活区量身定制一个特别的“分豆筛”。可是大家对“分豆筛”的外形设计、材料选择都各有各的想法,怎么办?

1.自主设计,展示交流

幼儿决定把自己的设计方案先画下来,然后集中向同伴介紹,最后由大家讨论决定。

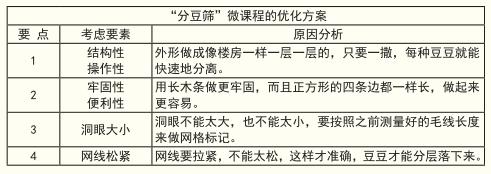

2.共同讨论,优化方案

幼儿的想法真是千奇百怪,经过一番热烈的讨论,大家一致认为,最完美的方案必须符合以下几点:

实施体会:

在设计“分豆筛”方案时,当幼儿存在不同意见时,教师鼓励幼儿共同讨论解决问题,从设计方案、展示交流、讨论优化到达成共识,逐步理清了制作“分豆筛”的关键要素,创新、思辨、合作等意识在解决问题的过程中获得了融合式发展。

(二)项目合作——“分豆筛”是这样做成的

聚焦问题:

到了最具难度的制作环节,我们要准备哪些制作材料?材料需要多少?到哪里去寻找材料?怎么才能把我们设计的“分豆筛”做出来呢?

1.资源共享,提升经验

幼儿带着这些问题去采访制作经验丰富的门卫爷爷,将之前讨论的信息和了解到的信息进行了梳理汇总。同时,幼儿还主动让老师把制作“分豆筛”的计划发在班级群里,让爸爸妈妈帮大家一起收集所需要的制作材料。

2.小组协商,分工合作

有了爸爸妈妈的帮忙,幼儿的行动力更强了。经过小组协商,大家分别确定了测量组、木工组、编网组、安装组4个项目小组,并按照高低对称的规律完成一系列拼接。

实施体会:

幼儿能够借助身边资源,梳理制作思维导图,通过分项目小组合作的方式解决技术层面的关键问题,综合利用多种工具完成了“分豆筛”的制作,对其功能构造有了更为清晰的了解,充分体现了不怕困难、敢于挑战、坚持乐观的良好品质。

四、“分豆筛”的测试与优化

聚焦问题:

由于每一层的筛网是固定的,想把分好的豆豆取出来,只能用手一粒粒地抓出来。教师趁热打铁地问道:“那谁有更好的改进建议吗?”文琪说:“要是能把筛网像抽屉一样抽出来再放进去,这样玩的时候就更方便了。”这个想法得到了很多同伴的赞同。最终,在大家的分工合作下,“分豆筛”做好啦!幼儿利用“分豆筛”成功分离了区域里的多种豆豆。

1.共同讨论,设计方案

幼儿讨论后设计了新的方案:在四根竖木条上分别量好长度做上标记,用胶枪粘上小木块作为支撑,最后把筛网一层层插进去,就形成了活动式的分豆筛。

2.调整改进,优化项目

改进后的分豆筛不但能收放自如,还能随意调换更多洞眼尺寸的筛网,游戏区里有再多的豆豆也不怕分不清啦!

实施体会:

在测试的过程中,幼儿发现“分豆筛”的每一层是固定的,不便取放,于是迁移生活中抽屉的原有经验,运用身边的资源和工具,对“分豆筛”进行了优化,既美观又实用。

五、“分豆筛”的拓展应用与经验总结

幼儿尝试使用“分豆筛”开展分豆游戏,看一看自己设计的分豆筛是不是很牢固,部分幼儿还用计时器记录分豆篩的使用时间。通过一段时间的测试,幼儿看到亲手制作的分豆筛真正起到了作用,心情非常激动,激发了幼儿更多的创意想法。

对照评估STEM教育有效性的指标,我们在微课程“我的‘分豆筛”的具体实施过程中,不断探索思考,总结出以下经验:

1.源于游戏、生活中的“真问题“而引发的一次探索,可以驱使幼儿保持较强的探索欲和主动性。

2.通过STEM学习,可把科学(判断筛网洞眼大小与豆子大小之间的关系)、工程(设计、制作多层筛网等)、技术(制作、改进抽拉式筛网的结构等)、数学(测量、比较、统计)等各个发展领域的零散经验整合到一起,帮助幼儿建构形成新的复合技能。

3.微课程实施的过程是幼儿个体参与体验的过程,也是团队合作攻坚的过程。尤其是在制作分豆筛时,测量组、木工组、编网组、安装组的幼儿各司其职、分工明确,个体经验与同伴智慧实现了互通共享;

4.在开放民主、充满挑战的学习环境中,每位幼儿都是热情主动的学习者和积极探索的问题解决者,而教师作为参与者、指导者,能够做到始终追随、支持幼儿的需求,整个学习过程非常有意义。

STEM教育摆脱了传统教育的单一学科教育、单个领域发展的模式,融合了科学、技术、工程、数学等热门学科和核心技能。STEM教育视域下幼儿园各类微课程的实施工作,值得我们继续探索和总结应用。

(责任编辑:郭凯云)