亚文化与数字身份生产:快手新生代农民工群体土味文化研究

2021-08-30李彪

李 彪

(中国人民大学 新闻学院,北京 100872)

一、问题的提出

2017年被称为“短视频元年”,以短视频为代表的“泛娱乐化社交”成为继微信代表的“生活化社交”的又一个现象级应用,并逐步演化为以偏草根的快手与偏酷炫的抖音为代表的两家头部平台。快手平台用户主要以三、四、五线城市的25—29岁的人群为主,最高学历低于高中[1],走“农村包围城市”的营销路线。因此,快手聚集了大量新生代农民工,这类群体拥有属于自我的独特话语表达和符号体系。快手既是展现新生代农民工文化权利的窗口,也承载了他们对自身身份与群体的认知、建构与想象,显现了“自我赋权”和“创造需求”的效果,形成了或正在形成与主流文化有所差异的新生代农民工网络文化,衍生出全新的网络亚文化形态——土味文化,并与主文化“嫁接”而生成了“土味情话”文化。

新生代农民工脱离农业生产和向城市流动已经成为一个不可逆转的过程,从杀马特现象到土味文化,这一群体主导的网络亚文化内涵及机理发生了根本改变。因此,研究土味亚文化对理解当下中国社会阶层流动和虚拟空间的社会资本均具有重要的管窥价值。本文通过对快手平台上新生代农民工进行土味亚文化的生产机制与呈现方式,研究新生代农民工是如何通过拼贴与重构的风格对土味文化进行“赋魅”、如何借助“身体”建构“神话”的、如何强调自己和族群的身份来获得文化权利、作为商业资本的短视频平台是如何对这种亚文化改造与收编的、除“抵抗”与“收编”之外是否存在亚文化与主文化相互感知与对话的可能性等问题。

二、快手土味文化的“混合性”:作为拼贴与同构的风格

伯明翰文化研究学派的蒂姆·奥沙利文将亚文化(subculture)定义为——正如前缀sub所示,亚文化的文化主体同身处社会与历史大结构中的某些社会群体所遭受的特殊地位、暧昧状态与具体矛盾相应[2]。一般认为,亚文化与“更广泛的文化”相比,多处在边缘和弱势的位置。而笔者在观察中发现,快手平台上的土味文化和主文化与亚文化都存在价值“区隔”,其位置应该介乎于亚文化与主文化之间。土味文化包括情景搞笑剧、社会摇、喊麦、直播等视频展示形态,使用较多的表达元素是金钱、搞笑、美女、暴力、性暗示、社会法则等。伯明翰学派对青少年的亚文化现象的研究表明,青少年越轨文化形式及其内在都是为了突显与表现自我,因此“成功”是交织于情感背景下的土味文化的永恒命题,票子、房子、车子是新生代农民工“自我编码”的评价体系,也是个人成功和都市化的表征物:一方面,他们利用快手平台张扬自我个性,让网民看到他们的存在价值;另一方面,剧本的预设化和视频的可操作赋予了他们更多的想象空间。但综合来看,这种文化形态是对主文化的一种低俗化解构、“拼贴”而成,是物品意义的重组和再语境化。如情景搞笑剧是快手常见的短视频形式,一般是将段子改编成微剧本并由上传者表演出来,通过几句简短的自白或对话来逗乐观看者,这种形态集纳了小品、相声、方言、广告等多种元素。情景剧在受访者中很受欢迎,有很高的传播率,情景剧配上循环播放很有“洗脑”的感觉,使得短视频“越看越有趣”;“社会摇”是随电子舞曲旋律摇动身体的舞蹈,集纳了20世纪末的“蹦迪”、当下的夜店、演唱会等,个别“社会摇”出现“护士摇”“保安摇”等Cosplay的元素;喊麦是演唱者带着伴奏,自己即兴编词,对着麦克风唱歌,融合KTV和农村农田干活时的吆喝等多元素。

新生代农民工多出生在20世纪八九十年代,经历改革开放中国社会的急剧转型时代,但却有共同的生活境遇——从小成长于农村,各种农村生活元素已成为消费文化时代共同的记忆载体。互联网上经常会有“只有80后才知道的零食”“那些80后的童年游戏,你还记得几样?”等帖子流行,社会发展与转型太快,这代人的集体经历难免会给新生代农民工带来某些文化创伤(Cultural Trauma)和集体记忆(Collective Memory),因此新生代农民工内心的价值观及其外化行为还依然停留在20世纪90年代甚至是80年代,社会转型“撩起”的各种不同时代的价值观念的碰撞被鲜活地“拼贴”在这一群体的集体思想意识之中,其具体体现就是上文所提到的土味文化的几种内容形式中都有各个时代的生活元素,因此土味文化从某种意义上讲,是传统与现代核心价值观念、不同世代社会文化元素的拼贴及共存。

英国学者迪克·赫伯迪格(Dick Hebdige)认为亚文化并非从正面直接对主流文化进行挑战,而是通过风格来表达其抵抗意义。约翰·克拉克(John Clarke)对风格做了进一步解释,他认为风格由拼贴实现。拼贴是亚文化的主要表征,拼贴是对主文化的另类使用方式,它建构的独特的消费仪式与风格将亚文化与主文化区分开来,并表达某种认同和被禁止的意义[3-4]。拼贴作为亚文化的重要风格,暴露了拼贴者内心的“隐秘”认同,传达着拼贴者对一些重要话语形式的改写、颠覆和延伸[5]。后伯明翰学派认为拼贴正是传统与现实的杂烩,是多元文化的呈现。另外,约翰·克拉克认为亚文化风格的拼贴表达着反抗性意义,这种表达一般有两个途径:一是通过反抗阶级;二是对主文化自身的形式进行改造再生产出反抗性意义。新生代农民工虽然不一定会刻意“反叛”,但多少已经无意识地偏离了主流文化,这样一种矛盾定位也正好体现了“拼贴”的风格。

拼贴与同构是亚文化风格的两个共生概念。拼贴重在将一些看似不协调的元素予以叠加、整合,重组新的意义。拼贴之所以成为可能,是因为作为风格其本身具有秩序井然的一面——看似混乱的拼贴终会作为一个意义整体凝聚起来,即拼贴的目标或效果是“同构”,是将至少两种多少有些疏远的现实并置在一起,显示如同马赛克般的凌乱叠加[6]。笔者的观察对象发布的短视频中,半数以上都加上了背景乐,这些背景乐比较杂乱,最常见的是“我们不一样”“全部都是你”等发源于快手的“神曲”,又有各种喊麦歌曲,虽然杂乱但整合有序。作为风格的同构,等同于心理学意义上的“一致性需求假设”[7]23,即人类天生有一种求取一致的需求,而在土味文化中,同构则强调的是短视频拼贴后的一致性或对拼贴产生的群体心理共鸣。

与以往的亚文化一样,土味文化的风格往往是混合的[8],这种混合物一方面基于新生代农民工的城乡二元对立身份,另一方面则来源于娱乐工业提供的符号资源,因此土味文化天然地带有混搭性。面对城乡二元结构的现实,新生代农民工的文化表达是无力的,甚至其亚文化身份的污名化也是他们无法回避的境况,但土味文化这种表达方式多少是一种社会参与的心理代偿。

三、快手土味文化的“神话性”:被规训和被塑造的“身体展演”

近年来流行的整容手术与当下各类美图、美颜APP的盛行,都迎合了年轻群体对现实生活中物理的身体较难改变,但可以通过虚拟的身体符号改造就可以简单完成的心理需求,这无疑对新生代农民工来说是巨大的跨身份转换诱惑。新生代农民工在快手平台上会自觉地模仿各类时尚标杆与元素,形成亚文化风格的“身体符号崇拜”,这种共识身体标准以权力话语运作的形式,潜移默化地让新生代农民工群体形成理想的、完美的“镜像自我”,通过打造“感觉中的完美身体”,依靠在农村生活语境下形成的对“美”的认知进行重新组装身体符号,形成新的富有意指功能的“身体神话”。当神话化的身体展演进入快手这个具有社交指向的表演空间后,一场场自恋与凝视的表演秀也随之上演,最终把原先有缺陷、不完美的“现实我”包装成富有巨大符号的奇观[9]。

在笔者进行的一些访谈中,某个访谈对象说起自己之所以选择跳舞为主要内容,是因为自己小时候练过少林功夫,也想展现下自己的舞姿,争取多涨粉,“万一真火了呢!”。因此,新生代农民工发布这些内容时时刻想象着粉丝的在场与围观,表演着编造的身体神话,“觊觎”着粉丝的羡慕与赞赏。正如帕克的“社交的自恋展演”的概念所指出的,“无论何时何地,每个人都在或多或少意识着自己扮演一种角色,透过这些角色,我们认识我们自己”[10],这种经过精心编排的“生活展演”(Livelihood Performativity)改造了对自我的真实感知,制造了一个完全不同于现实生活的“神话”。与传统语境下的“神话”不同,罗兰·巴特(Roland Barthes)延展了“神话”的外延,将其定义为一种固定形式的修辞,保留有民众对传统神话信以为真的特点,由此演化出人为操控性、虚构性、欺骗性和盲目性的特征,尤其被用来指代消费文化时代的泛大众文化下各种虚假的视觉表征[11]。土味文化无疑将枯燥、辛苦乃至残酷的民工生活在快手商业平台与技术幻象的双重包装下“神话化”了。

无论是土味文化还是美图美颜、网红脸都代表着新生代农民工群体与父辈民工的不同,代表着在线上空间被忽视的年轻草根群体冲破城乡二元社会身份的桎梏,希望在虚拟空间获得经济、文化地位的努力尝试。当他们用自己的“身体”突入现实的网络文化语境,试图打破现有的文化权力关系而在社会结构的松动中获益(主要是经济利益)时,却没有意识到这种尝试本身就是被“权力话语”所塑造和规定的,这也是亚文化的矛盾性之所在。

四、快手土味文化的“非抵抗性”:群体性身份再生产

在伯明翰学派的框架中,抵抗性是亚文化最重要的特征——亚文化应当是社会内生冲突在文化领域的表现和延伸,其关键目的在于建成一种亚文化群体内部的语言体系,并以此和主流文化、父权文化和更广泛群体区隔开来。从根本上讲,新生代农民工群体代表的亚文化是我国城乡二元结构带来的结果:这是一群既不是“城市青年”又很难回到农村成为“农村青年”,是“悬浮”的一代,他们生活在城乡二元关系的夹缝中,既与外部的城市文化产生激烈的冲突,又苦于寻找自己的身份认同——他们与城市文化、主流文化的物理距离、社会距离加大了他们观察、理解、参与城市生活的门槛;而工作制度、居住环境的时空区隔更进一步强化了这种门槛,作为城市生活的“他者”,他们并不具有对个体生活方式的“解释权”,长期处于被建构和被观察的状态。这种群体冲突与身份认同之困集中反映到了这一群体对快手的使用上:在快手中,他们大量解构和想象着都市文化与话语体系,将其替换为一种片面、极端的形态;另外,他们也只能观察到城市生活的一部分,提供片面的理解——快手视频的碎片化、日常生活化、简单化、猎奇化等特征又对这些片面理解进行了片面的整合与呈现。原本相对完整的城市生活、都市文化概念被新生代农民工群体解构为一个个“社会人”风格的猎奇视频。在快手流行之前,“社会人”经常被视作是没有工作、整日游手好闲、寻衅滋事的社会青年,抑或是与涉世未深的在校大学生形成对比,形容虽然读书不多但熟悉社会生存法则的人。然而,在快手等短视频应用流行之后,“社会人”成了一句网络流行语,泛指对惯例和常理的打破,带有强烈的混搭、恶搞和揶揄含义。而在新生代农民工的话语体系中,他们会建构出自己想象中的城市和成功人士生活,并在视频中模仿这种风格,将其称作“社会人”。比如某快手用户经常创作情景剧短视频,主要设定为“拜金前男友之翻身女总裁”,将城市生活中的成功与金钱、豪车、团队挂钩。而“社会人”的背后体现的是新生代农民工对都市文化和话语体系的解构。

通过观察和总结我们发现,快手的主要用户群体大致分为“小镇青年”“新生代农民工”和“农村人口”三类。新生代农民工群体比较特殊,他们发表的内容既有“小镇青年”的炫富、喊麦和奇装异服,也有农村的相关元素背景(尤其是过年回家期间),这一群体游走于“城市”与“农村”之间。身份的游移与悬浮加剧了新生代农民工的身份认同危机,他们试图借助自身的身份在虚拟空间获得更多的社会认同、社会资本和经济资本,“走红”成为很多新生代农民工玩快手的共同梦想与追求,属于典型的“身份政治”现象。所谓“身份政治”,是基于身份(尤其是户籍制度)基础而设定发展机会、行为路径与社会保障的权益形态,通俗点说,就是传统意义上的底层民众通过强调自己和族群的身份,来获得社会权利的行为。但新生代农民工群体这里的“社会权利”主要是以经济收益作为诉求目的,既没有向主流文化发起的文化排斥,更没有社会地位的提升诉求。因此从这个意义上,土味文化远没有伯明翰文化学派所说的“抵抗性”。这一概念是伯明翰文化学派的核心概念,原初的亚文化理论主要围绕青年面对面的互动,而互联网则提供了一种超越时空的开展集体性青年文化实践的新途径,抵抗性在当代正走向消解,甚至其本身并不存在。在伯明翰学派的反对者们看来,虽然亚文化属于一种对现实社会的反抗,但这种反抗是逃避式的。

由于农民工跨越了城乡间的固定区位,他们的身份话语成为日常生活乃至官方话语都在宣讲的符号,彰显一种符号性的身份表达,这其中代表着一种有着独特内涵的“身份政治”——与传统强烈的土地依附形态比较而言,在新生代农民工身上所体现出来的这种“两栖性”生存和发展模式具有发展性与进步性;与稳定形态的城市居业发展相比照而言,城里的乡下人与乡里的城市工人这一双重身份又体现出鲜明的过渡性与非均衡性[12]——一直以来,新生代农民工存在着身份认同的困惑,在主观上,新生代农民工对其 “农民工” 的身份标签不太接受和认可,因为这一身份标签意味着他们客观上没有完全脱离 “农民” 身份归属,但同时又没有能够融入城市“市民”身份中去,并且在目前的社会结构状态下,新生代农民工不可能真正实现从“农民工”这一双重性、过渡性的身份政治中“脱困”与“解码”[13],说到底仍旧是现代化进程中的权利现代化问题。

五、快手土味文化的“流动性”:校正与收编

流动性是鲍曼提出的一个核心概念。从土味文化的发展趋势来看,这是一种流动的、可自我调解的亚文化形态,具有一定的弹性和韧性。在伯明翰学派的亚文化理论中,亚文化对主流文化的抵抗是一个核心问题,其目前主要受到三方面的收编与规训压力:

一是主文化,主文化对土味文化是持一种比较“悲天悯人”的心态,既希望获得其所谓的“低俗”展演带来的感官快感,又对其可能对主流文化与观看者的价值观产生误导的“第三人效果”而感到担忧。如新浪微博平台上,用户名为“@土味挖掘机”账号,搜集快手中简单、猎奇的“土味”视频进行转载和搬运,将快手内容带入主流文化的判断框架内,带动微博评论区的用户对所展示的内容展开嘲讽与批判。

二是官方话语,亚文化的部分内容也进入了官方话语的视野,MC天佑被《焦点访谈》点名批评成导火索,快手针对一些原来火爆的低俗内容进行了屏蔽处理。官方话语的通报批评矫正了亚文化中某些消极的成分,如教唆吸毒犯罪、宣扬金钱至上、崇尚低俗审美等。官方的批评带来的负面溢出效应是可能使得主文化语境对土味文化贴上了“LOW”“低俗”“不堪”的社会标签,有可能在一定程度上拉大新生代农民工与其他群体的社会距离,新生代农民工群体会表现得更加孤立与反抗。

同样不容忽视的还有来自快手的战略转型和对土味文化的商业化收编。迪克·赫伯迪格指出,多数情况亚文化风格会首先被商业媒体发现,起初伴有一种歇斯底里的反应(惊恐、好奇、赞赏或侮辱),随后会将亚文化安置在常识的统治架构内,亚文化被描述成“疯子”,却同时也被描述为失业的、新潮的、不成熟的,商业媒体发起的收编最后呈现出两种形式——商品化和主流意识形态的重新界定。城市的商业社会的主流意识形态是消费文化,消费文化的逻辑掌控着城市休闲和娱乐,而土味文化的发展原本是伴随着在消费文化之外寻找休闲方式和生活体验的。自2018年起,快手通过主打“每个人生活都值得被分享”等标语,展示自己为每个人提供网络话语表达机会的形象,改变自己在社会话语场域中“低俗”的形象。在这一趋势的影响下,喊麦、社会摇等风格化明显的内容开始减少,某些观察对象开始发布一些记录自己生活原貌的短视频和视频博客(Vlog)。商业资本通过对亚文化符号的再次变现,进一步实现了对土味文化的收编。商业收编是一次多方势力的商业共谋,商业资本在其中起到主导作用;广告赞助商紧跟热点,对亚文化的收编起到了推波助澜的作用;消费者将土味文化搬运到社会话语场,进入主流意识形态视野,起到了文化外溢的助推作用。根据观察,“土味”不再只属于以农村和工地为主要背景、用语生活化、风格搞笑的快手短视频,工地搬砖拉单杠、东北话讲情话、展现自己想象中有钱人生活之类的短视频也开始减少,“土味”的含义也更倾向于展现生活中比较真实和搞笑的一面,一些电商平台上出现了与土味文化有关的商品(如T恤等)。这些现象表明,原来属于亚文化的元素正在部分被转化为商品和更加流行的文化变体。

需要说明的是,对土味亚文化现象的商业利用,并且在其营销宣传中将土味文化塑造为文化程度低、恶俗的形象,已经完全不同于土味文化本来的形象,他们“被转化为毫无意义的新奇事物”,土味文化被界定为农村人对城市生活的模仿,他者性被减低到最低程度,亚文化中蕴含的另类生活方式也被规训进日常生活的价值解释中(如高压—低俗、农村—城市的价值方程式),对亚文化风格的收编本质是一种蔑视,即对其亚文化身份认同的否定,土味文化从抵抗到收编、从疏离到吸纳的转化,预示土味亚文化未来终将式微或烟消云散。

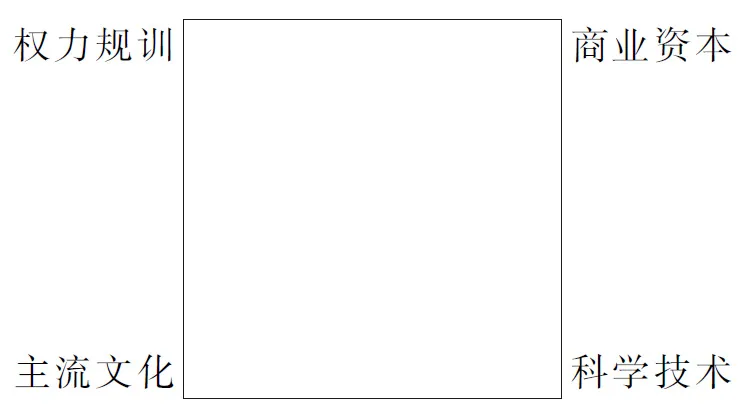

通过以上分析,可以看出土味文化的出现与发展、收编乃至消亡基本上与以下四个主要权力主体密切相关,如图1所示。

图1 主导亚文化生产、呈现与演变的四种权力主体关系

主流意识形态的规训与惩罚会要求亚文化重回社会主流意识形态的解释框架之内;商业资本觊觎亚文化主体与其消费群体的重合而收编整合到其资本逻辑之中;主流文化因害怕其对目前的文化结构产生冲击而进行逆向抵制与努力消解其合法性;科学技术的更新迭代会为亚文化的生存提供庇护。四种权力主体构成了一个正方形的权力博弈结构,而在几何学里,方形是最不稳固的图形结构,四种力量此消彼长促使着亚文化的不断演进,要么消亡、要么隐匿、要么彻底被收编,进一步体现了亚文化的流动性。

六、结 论

综上,在互联网技术浪潮的席卷之下,在信息平台共享的行为之下,新生代农民工群体在城乡二元对立的身份迷茫中寻求所在群体的同一性身份的认同过程中,在赛博空间争夺自我言说的话语权时……他们往往会通过建立一个“抵抗性新身份”——一个冲破主流文化钳制的新生代农民工群体身份——构建超越个人主义的“亚文化共同体”,而这个“亚文化共同体”满足了以往个体身份不被满足的、被压抑的、被忽视的欲望与梦想,在快手这个表达门槛相对较低的平台上“发展了一种新的群体身份感来取代个性形成之前的部族身份感,这种群体身份感以确实归属于这个群体的认识为基础”[7]56-63。

土味文化从本质上讲是一场多元化时代的“身份政治”集体行动,在一定程度上折射出他们的生活态度和主体价值,侧面反映出新生代农民工的身份意识与自我认同,是新生代农民工在新的技术语境下寻找自我身份的结果,在失落中重新构建和强化自己的身份。吉登斯(Anthony Giddens)认为自我身份已经成为自反性的、有组织的谋求[14],自反性意味着对自我行动的反省,是现代青年群体均具有的主要特征,土味文化使新生代农民工群体通过边缘与主流进行对话,进行自我身份建构、认同与再生产。在自反性后现代化阶段,新生代农民工群体的自主性、个性化大大增强,城乡二元结构对立、新技术的碎片化使用等均使得这一群体自我主体身份的碎片化、认同的缺失均导致他们乐于追求新身份,对于新媒介技术天生的亲近性成为新生代农民工群体个体权利意识觉醒的推力——他们利用快手等新媒介平台进行自我赋权,通过生产与主流不一致的边缘文化,故意营造亚文化群体与主流文化的疏离之姿,在面对误解乃至妖魔化的曲解时,使得他们更善于在具体的文化场域中重新定位、找寻自我、建构自身的身份定位,进行着新的数字身份的生产,并形成一种强烈的自我认同情感。

因此,分析新生代农民工的亚文化群体身份须置入社会结构变迁中进行反思,文化身份的认同或承认的诉求是否能改善政治经济层面的权力结构(如非正义的社会资源再分配)问题,土味文化虽然表征上是“亚文化”形态,但本质上是为争取多样化、差异化的文化权力而斗争,是在不利处境下身份群体的一种“自我保护”。阿克塞尔·霍耐特(Axel Honneth)认为诉诸身份认同的斗争能够在社会生活内部产生一种道德压力,个体会因为身份承认的诉求而超越社会制度和利益动机而产生社会抗争[15]。因此,身份历来都是一个“政治的”问题,因为身份本质上是与权力的问题绑定在一起的,而权力是生产出自我的一种社会控制形式,新生代农民工亚文化群体身份是一个充满对立的、矛盾的与不确定的时空协商中的构建过程。