董豫赣宅间造园艺术中的画境与化境

2021-08-30张赟

摘 要:董豫赣宅间造园艺术中的画境与化境研究通过对中国建筑师董豫赣艺术化与生活化的宅间造园活动进行分析。董豫赣通过他大小不一、地域不限的经营活动,不断阐释传统园林如何适应现代化的居民生活,在满足人们诗意山水的闲适情趣和更为艺术化的生活需要的同时,为城市的宅间造园与乡村的美丽建设提供了新的思路。

关键词:董豫赣;宅间造园;画境;“化境”;场景

董豫贛(1967- )北京大学建筑学研究中心副教授,先在北京工业大学任教五年,后被张永和教授聘至北京大学建筑学研究中心教书至今。近年来其迷恋造园,并在北京大学除开设“现当代建筑赏析”大课之外,另开一门“中国古典园林赏析”,这正能满足其教书与造园两种陈旧不一的癖好[1]。董豫赣的造园活动涵盖从几十平米的膝园,一百来平米的君山小院,十余亩地的红砖美术庭园。作为中国当代少有的拥有建筑师背景的造园家,董豫赣的园林经营与建筑生活息息相关,从而形成了中国新一代的宅间园林艺术。

董豫赣说:“中国园林的智慧是且造且化,以‘匠造,且以‘意化。”[2]这种对意境化的向往是中国艺术文化中一直以来所追求的最高境界,在董豫赣的造园作品中的意境化可概括体现为园林艺术中的“画境”与“化境”。以其所著《玖章造园》在教学相长中实现其对中国传统园林的造法与画境文化的研究,并通过造园实践实现其艺术化与生活化的园林表现。

一、“董式”园林艺术中的画境

(一)画艺术之境

董豫赣在进行造园实践中一直遵循造园要有“眼前之景”,这也正是童寯在《江南园林志》于中国园林中抽离出的核心。同时童寯在《画论》中指出,造园与绘画同理,经营位置,疏密对比,高下参差,曲折尽致,使得园林之景更具有如画之境,这样的“画境”是使得场景画面要能“入画”,同时也要具有“画意”或者说是“画境”,寻求“眼前有景”成为赏园和造园中的关键点。

一直以来无论是私家园林或是皇家园林,其规模之大而层次颇多以形成“庭园深深深几许”,更具“画境”。但当代城市用地除却公园外似乎无法实现私家园林景观,大多人对于山水田园诗意的向往,都被置于自家有限用地的阳台上或是小区内的景观之中。“膝园”(如图1)是董豫赣所建真正置于城市之中的宅间园林,位于两座十七层公寓塔楼之间的屋顶平台上,通过将植物与花格景墙之间建立联系,使得视觉视线上移,将杂乱无章的其余之物置于植物之后。花格景墙离房入景“以临见妙裁,寻其置陈布势”,从而“达画之变也”。膝园之名,既是对于园主人许兵想将膝下承欢之意纳入园中,也是以其园规模之小带有《容膝斋图》中仅能容下膝盖之意。董豫赣不仅没有因用地面积限制,反而将其视为经营咫尺山林的造园机会,从而实现画中所存的一方山水。《园林清议》中提道:景之显在于“勾勒”。“勾勒”作为国画技法之一是用于线条勾描物象轮廓,在园林设计中更多是经营物景。“膝园”中膝语亭与咫尺池之经营,已有“可观之景”。膝语亭是以红木为主体,藏水于亭下,亭顶以石棉瓦为盖。在下雨落水之时,膝语亭上部出挑的亭沿将庇护庭中的任意活动,雨滴自石棉瓦缓落于咫尺池之中形成了无比自然的“声景”。咫尺石池是园中核心景观,池边选用已带斑驳的本地石;池中以一长石两短石,形成池中矴桥。咫尺池借意于柳宗元《小石潭记》“全石以为底”,使其宅间园林不仅有画境还拥有其画意的艺术之境。

(二)画文化之境

正如“膝园”中的艺术之境实则来自于中国的园居理想文化,支撑这样的外在宅间园林的艺术形式,实则是内在文化之里。从古至今,我国文人大都怀有隐逸山林之志,又苦于被仕途所羁绊而不能享现实山水之乐。这样的山水之情使得人们大都有亲昵于自然山水,以平衡内心充盈与现实的不如意,“结庐在人境”自陶渊明以来,中国文人就曾致力于为一般居住条件增添诗意的工作,已有1600年的历史[3]。董豫赣从家具设计到半宅半园的营造历程,实则让我们看到了当代建筑师对于建筑与园林之间关系的思考。他的宅间造园理念不仅汲取北宋郭熙所制定的山水画品“但可行可望,不如可居可游之为得”,形成以可居可游为其经营目标,同时又考虑西方建筑空间、结构下的系统的宅院之间关系。这些在董豫赣所建红砖美术馆庭园中就可窥得一二,其经营内容中不仅有向中国古典园林的致敬,也有对西方建筑师路易·康的建筑秩序的学习。

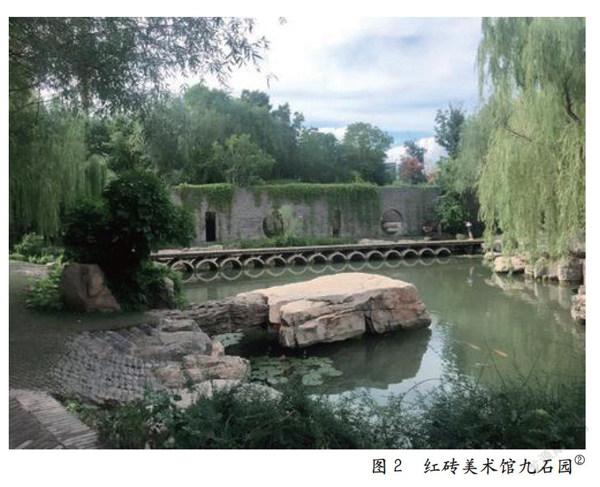

明代邹迪光在《愚公古乘》中谈及:“园林之胜,惟是山水二物。”掇山理水一直是园林营造之中十分关键之处。红砖美术馆庭园部分中的掇山理水是董豫赣十分用心经营之处,红砖美术馆庭院部分位于北京市朝阳区孙河乡顺白路一号地国际艺术院,占地8000平方米左右[4]。与传统中国园林造园初始一样,红砖美术馆庭院是从杂木不生的空地上挖池堆山而成的。在九石园中以池为中心(如图2),池北有一青砖所砌景墙,和传统中国园林中的景墙所担任角色一样它既能通过景墙上三个等距圆洞进行障景和漏景实现空间分隔,又能独立成景,分别框景为中国传统园林营造的三种重要景物要素——水、山、林木。水之意象为靠近东部一块石身藏入墙体瀑布石,仅以顶部类似于湖石的竖纹空腔加上内置的循环水形成瀑布之感,景墙中蜿蜒细小水流与山石的结合,形成自然水源一般的“动景”对应九石园中以抒心志开阔水面的“静景”,让整个园林灵动且具有整体性;山之意象为空腔中部所立的一块顶部裂成三座山峰状的巨石,杜绾在《云林石谱》序言中讲道:“仁者乐山,好石乃乐山之意。”所以从象征意义上来说,观此山峰状之石类意观山,更令观赏者发挥想象力,新鲜感层出不穷;涡旋石内种植古藤的方式绕石攀墙形成西侧第三个空腔内的山林艺境,有藤萝攀于石顶形成林木阴翳以此给人带来山林深境之感达到中国传统园林文化的模拟自然之意。

除九石园外,在红砖美术馆庭院的北侧,董豫赣建造了另一景墙并将这个空庭作为向路易·康的致敬。这一其称之为教壁的景墙高达6米,丁砖抽出的韵律间,包住一个拉丁十字架,十字架砖墙中间间隔着被抽空的丁砖,再次形成一个透漏各半的十字架,成为这一在中国园林中从未出现过的带有西方宗教意味的景墙。建造这个小教庭并不是因为董豫赣本身信仰而是根据路易·康所提出“建筑是有思想的空间创造”“形式唤起功能”的观点来创造富有意义的建筑空间,希望以这座带有十字架的教壁,将隔壁咖啡厅多余的外国顾客引入这座小教庭中,或者它还能举办小型的室外婚礼,通过光线的应用将现实空间引入一个心理领域。像董豫赣这样考虑庭园的国际性的园林经营在国内是屈指可数的,这样融合性的经营方式不失为一种现代化宅间园林的考虑方式,在经营时考虑院内活动方式的可能性通过这样“点景引人”吸引不同文化背景的游客于园内。当代美术馆或称艺术馆作为当代公共的文化机构不仅承担着艺术公众的美育普及也是国家文明的象征。可即使在中国,美术馆也少有如红砖美术馆一般能有属于它本身的庭园,其实这样的庭园本身就能作为一种与时间、空间共生的艺术文化,让艺术冲破建筑内部本身,带来不同文化感受,产生永续的文化之境。

二、“董式”园林艺术中的化境

(一)化场所之境

董豫赣认为,与西方古典建筑学要用比例与均衡来将建筑要素联结为一个有限而完整的整体不同,中国古典园林则要将园林建筑与建筑之外的诸要素—山水、林木甚至使用者都联结为一个无始无终的“化境”之环[5]78。红砖美术馆九石园中池北墙南,有一远看类于颐和园的十七孔桥的水泥涵管架桥,这座桥间九石园中池北的景观和池中之境链接起来从而形成完整的场所之境。这一桥将人的思绪顿时拉进北京市西郊颐和园内,让整个城市的互为性形成通感,产生城市文脉的延续性。桥面上竖向铺排的灰瓦间长出的小草点缀了道路,使整个地面充满了生机。桥上常有园中饲养的野鸭霸占桥面,而因此番情景也常使游人被迫停留以观池边之境。池中有成双的黑天鹅且有些许的鱼身在水中时隐时现,平添了近水面丰富视觉与嗅觉,或是更加强烈的听觉刺激,动物在园林中的自在让人感受到了一份岁月静好的田居生活之乐。池边叠石过渡有横铺的瓦做地面将道路与驳岸石相链接,这样的过渡手法并不多见,这样的瓦排铺似以往的屋顶让人不自觉在无形间小心翼翼踏之并引人踏入驻足观望的平台以远眺园中之景。石池三面都有生态巨石环绕三五成群,形成了浑然天成山环水抱的自然景象。池边驳岸石,同时又通过“池中筑山”于水面中有一横卧石置于池内,仿若一岛屿,既分隔了水面也增添的水景的景深,使游人易被石影与植物倒影在光影的虚实变幻所感染,化湖光山色一体的场所之境。

园林中的小径是园路系统的末梢,是联系园景的捷径,主它与周围景物互相渗透、吻合融为一体,是最能直接体现艺术性的部分[6]。陈从周《说园》里也写道:“风景区之路,宜曲不宜直,小径多于主道,则景幽而客散,使有景可寻、可游,有泉可听,有石可留,吟咏其间。”在红砖美术馆庭园的池北,从三山巨石的中部石庭继续往北就可进入有四条迷途的槐谷庭,通过七个连续的圆门洞“小园香径”(如图3),经营槐谷庭前序的镜游情景给人以镜面的空间延伸,每一个圆洞都框人成景,已成为游客拍照留念之地。另一条幽径与槐谷庭镜像对称,是以一线天为意象的石涧。董豫赣没有放弃两墙之间过于狭窄的空间,将其经营成为拥有有峡谷流泉的“可游”之地,让整个园林中处处皆有山水意象。由红砖美术馆九石园中的桥和槐序小径可见董豫赣“造园如作诗文,必使曲折有法,前后呼应”,对于化境之始终都在于园林要素间的居间调节物,正如他在文章中所说:“在中国园林里,重要的不是对建筑本身的本体论讨论,而是致力于研究园林要素间的那些居间调节物,是它们以转折的力量发动了园林要素间的相互转化,继而将分离的要素缔结为无始无终的化境园林。”[5]78

(二)化生活之境

膝园的山水意境,董豫赣将打扮归功于园主许兵的经营,园主将打点庭园的琐事视为赏心悦目的消闲时光,甚至会带儿子来修藤喂鱼。红砖美术馆的庭园虽为公共场所,但肯定也有背后管理之人,或许正是那些池边桥上鸭子的主人。计成云:“三分匠、七分主人。”宅间庭园无论是怎样的形式都应该是与造园主人生活紧密相连的,这样也是郑元勋在为计成《园冶》写序时,盛赞计成的“异宜”能力——不管业主有或富或贵的气质差异,计成总能以不同园林来应变园主的气质差异,这也是董豫赣所向往的调和能力。董豫赣悉心“场景”筑造,其意是将不同的地景与建筑媾和为具有生活气息的居游场景。

明代学者文震亨提倡的“三忘”境界一直是宅间园林所需体现的人居环境观念,即所谓的“令居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦”,而“居之”相比较于“寓之”“游之”的时间更为多,或者说,可寓、可游更包含在“可居”的范围之下,所谓的宅间园林也是为了住宅主人的生活起居。而行走于当代园林,建造者大都将可游可观放置于一位,也少有将园林功能属性考虑进去。董豫赣的宅间园林,因其建筑师的身份使得园林营造作为先将宅之功能完善的一个途径,因地制宜,因宅造园。园林和建筑一样,他们的建成从来也不是建筑师一人所为,不仅是造园师和园主人的前期构想更加通过时间、空间的方式,存在于园主人的生活之境中。这一点尤为体现在董豫赣“耳里庭客舍”的造园活动之中。

“耳里庭客舍”建于2016年位于江西德安的乡村,是一次受城市化影响较小的园林改造经营。董豫赣“耳里庭客舍”的宅间园林在基于原有乡村面貌和居民的生活习惯下也能通过精妙的经营改善乡村居民的生活环境面貌。客舍中的“耳”来自园主人的聂姓,“里”则取自附近陶渊明的栗里故居[7]。这所庭园不同于大城市中的园林营造,是在园主人当年的养猪场地毛石残基上依原有猪圈基座边缘旁种植的林木之间开辟一方宅间园林。园林间不仅充斥着自然之态,还遍布主人生活之态,充满了生活的气息。树下绿荫处的大平方庭是家里客舍主要的户外活动场所,既可以围坐静看也有足够的空间供休闲活动,是一家老小、左邻右舍皆可相聚一处之地。方庭与建筑之间有两棵树形成了一个天然的玄关,园主人在此处挑了两块磨盘嵌入地面,下面铺砂石,通过磨盘的孔给树浇水,通过本土材料再利用让乡土文化保留着隐喻的趣味性。通过玄关场地中树下有石间西墙高如条案,案中嵌水池,以供庭中洗瓜漱果之需。又有矮如条凳与高墙呈“L”形,现供主人放置一些日常用品,董豫赣进行这样庭间营造是将真实生活的需求与方庭形制巧妙地经营为一体。方庭旁穿过一颗紫藤可以下到池塘,庭院造好后池塘常供园主人洗衣,连洗衣机也不常用了(如图5)。除方庭外“耳里庭客舍”还有一间敞庭,这间敞厅掇石夹瀑,这间敞庭不仅是空间的开敞,也是心向自然的开敞,在敞厅内可到北山上的听竹树风声、山涧处营造瀑布水音,加上池里的林泉声音皆为声景;也可在厅南方庭处隔望,敞厅将远景框景成画。“耳里庭客舍”的营造不仅保留乡村特色和文脉,也尊重乡村居民对现代化的追求,浓厚的乡土气息使得庭院园林与自然之境融合更甚,也使宅間园林更富磅礴的生命之力。在保留乡土景观过程中,以庭院经营的方式为新时代乡村居民的生活环境建设提供了新思路。

三、结语

董豫赣是中国当代极具影响力的建筑师,他对于建筑材料和空间应用使得他的宅间造园经营十分有特点。不仅通过艺术与文化的交融形成有景可观、有意可寻的“画境”,更通过可居可游的生活场景“化境”。无论是在城市或是乡村,无论面向公众还是私人,通过董豫赣的合理的宅间园林经营既彰显了中国传统园林和乡土气息的。所谓“居如其人”建筑个性通过每个人的居住方式来决定,园林也是如此。面对城市化的密度增加和美丽乡村建设进程的加快的现状,将诗意生活情趣融入现代化的生活成为了造园师面对的重要问题。而董豫赣的园林营造通过一种切合实际的态度对大都市生活进行剖析,并通过“守正创新”,在传统园林的基础上加入了其对于西方建筑空间的思考,为城市与乡村园林经营的当代性、中国性探索提供了新的思路,开辟了新的营造模式。

注释:

①许晓东.起点 终点 修炼——访北京大学建筑学研究中心副教授 董豫赣[J].设计家,2010(002):18-25.

②③https://image.baidu.com

④⑤董豫赣.地形,地景与场景耳里庭客舍[J].时代建筑,2018(4):84-91.

参考文献:

[1]许晓东.起点 终点 修炼——访北京大学建筑学研究中心副教授 董豫赣[J].设计家,2010(2):18-25.

[2]董豫赣.从家具建筑到半宅半园[M].北京:中国电力出版社,2010:73.

[3]董豫赣.玖章造园[M].上海:同济大学出版社,2016:179

[4]董豫赣.败壁与废墟[M].上海:同济大学出版社,2012.

[5]董豫赣.模棱两可:化境八章(三)[J].时代建筑,2008(6):78-83.

[6]王丽霞,汤举红.景观园路工程及园路施工技术[J].农业与技术,2015(18):162,207.

[7]董豫赣.地形,地景与场景耳里庭客舍[J].时代建筑,2018(4):84-91.

作者简介:张赟,湖南师范大学美术学院设计学研究生。