陡坡傍山双层行车结构体系振动台试验研究

2021-08-26肖寒孙国富张晓霞王哲

肖寒 孙国富 张晓霞 王哲

摘要:

为更好地解决傍山陡坡地形条件下多车道公路路基修筑问题,近年来提出了一种新型“桩-锚-框架”复合路基结构,该结构体系具有良好的经济效益和环保意义。通过室内振动台模型试验,测定了该结构体系在地震动作用下各部件的动力放大系数、位移变形、内力等动力响应,研究其动力特性及变化规律。试验结果表明:当输入地震峰值加速度小于0.6 g时,结构表现出弹性特征;当输入地震峰值加速度超过0.6 g后,结构进入弹塑性状态。在地震动作用下该新型结构体系具有较好的动力稳定性、较高的结构承载力,且对边坡土体能起到较好的支挡作用。

关 键 词:

双层行车结构; 动力特性; 路基结构; 陡坡地形; 振动台试验

中图法分类号: TU352

文献标志码: A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.07.029

0 引 言

“桩-锚-框架”复合的双层行车路基结构(如图1)是解决陡坡傍山地形条件下修筑多车道公路路基时环境影响和占地问题的有效措施[1-2]。静力学研究表明,该结构将支撑、支挡和锚固结构有机结合,内力分布均匀、变形协调、稳定性佳,能较好地发挥路面支撑、边坡支挡和山体加固等多功能[3-4]。

为了将该新型路基结构更好地应用于实际工程,本文采用室内模型振动台试验方法,对其动力响应特性及地震动作用下的动力反应和稳定性进行研究。

1 振动台模型试验设计

1.1 相似关系设计

试验模型根据振动台台面尺寸、承载力、加载性能采用1∶20的缩尺模型。以几何尺寸、质量密度和弹性模量作为模型相似比的基本物理量,确定结构模型的动力相似关系具体相似比如表1所列[4-6]。

1.2 试验模型设计

本次模型试验在自制模型箱中进行,模型箱由5 mm厚钢板焊接成2 670 mm×1 550 mm×1 300 mm的方箱,并采用10号槽钢在四周进行加固。模型箱底部2 cm厚,由地脚螺栓固定于振动台上(见图2)。结构模型与静力试验模型相同[4]。填筑土体之前,通过粘贴一层光滑塑料薄膜于模型箱内壁的方式来降低边界效应对模型试验的影响。土体分层夯实填筑,层厚10 cm,每层夯实3~5遍。桩后土体顶部加堆载模拟边坡土压力。

1.3 试验量测设计

试验量测内容主要包括结构构件各部位的动应变和响应加速度值、抗滑桩顶及支撑柱顶处的动位移。测试元件包括加速度传感器(KD1050L的ICP低频传感器)、动应变片(SZ120-30AA电阻应变片)和动位移传感器(SW-5拉线式相对位移传感器)等,布置于模型的中间两跨。根据动力模型的数值分析结果,测试元件布置如图3所示。

1.4 地震波选取

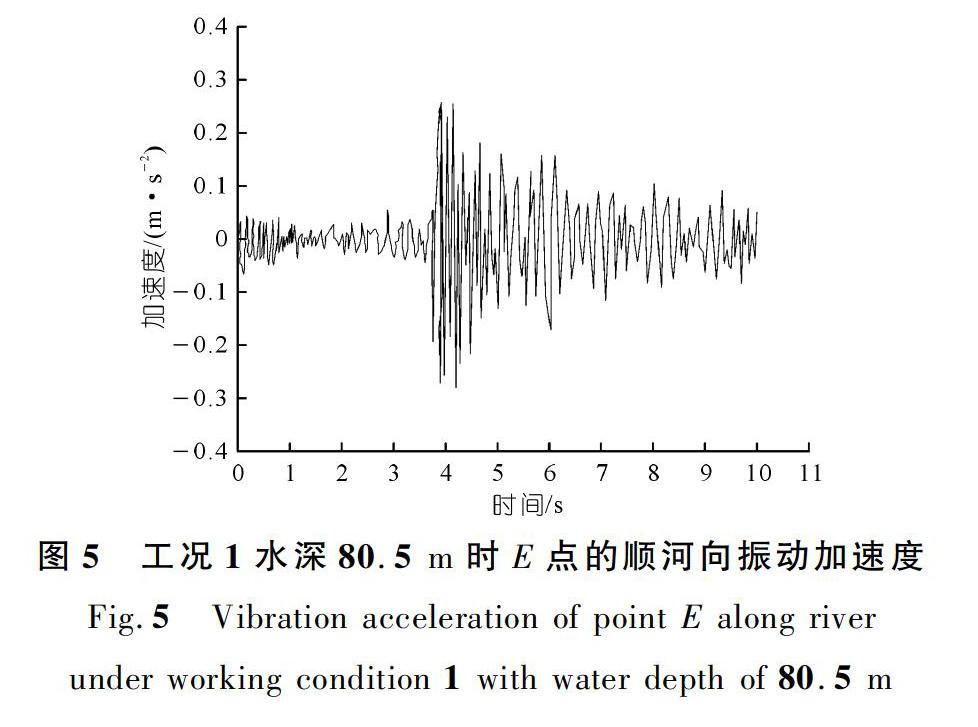

本文所研究的路基结构属于近年来提出的新型路基结构形式,目前还处于研究阶段,缺乏实际强震记录。通过对整体模型结构进行扫频,选用卓越周期与之最为接近的Taft波作为输入地震波,其加速度时程曲线及傅里叶谱如图4所示[6-9]。将原始Taft波数据按时间相似比1/〖KF(〗20〖KF)〗进行压缩(见图5),试验输入分别将其加速度峰值调整为0.1~0.9g。

2 加载工况与试验现象

2.1 加载工况

资料表明,傍山路基结构的震害以横向失稳为主,因此,本次试验单向输入按相似比压缩的水平地震波。台面输入的地面峰值加速度(peak ground acceleration,PGA)由0.1~0.9 g逐级递增。在输入地震波前先用小振幅的白噪声预振,使土体更加密实[10]。其后每次增大输入的加速度峰值时,均先输入白噪声扫描观察结构体系动力特性的变化,记录加载过程的响应值。

2.2 试验现象

加载过程中,随着输入PGA不断增大,模型结构与土体出现不同程度的变形破坏现象。

(1) 当输入PGA为0.3g时,模型表面未出现明显裂缝。但通过白噪声频谱分析发现,整个模型体系自振频率由38.0 Hz下降为36.7 Hz,说明结构混凝土局部已有肉眼无法识别的损伤裂缝,结构整体上仍处在弹性工作状态。

(2) 当PGA增至0.5~0.6 g时,横梁靠近梁柱加腋处的上表面首先出现细小短裂缝(见图6(a)),在支撑柱上部表面、土体表面未出現明显裂缝。

(3) 当PGA增至0.9 g时,横梁与抗滑桩节点处、横梁中部均出现较为明显的竖向裂缝,支撑柱顶端横向裂缝加大(见图5(b)~(c)),土体表面也出现明显裂缝(见图5(d)),锚索开始松弛,结构模型基本失效。

3 试验结果分析

3.1 结构自振特性分析

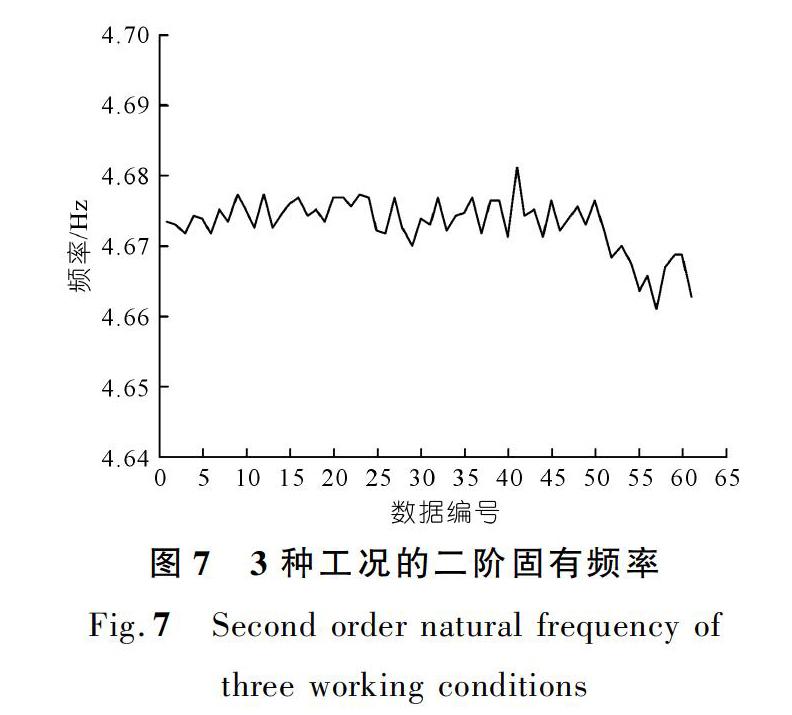

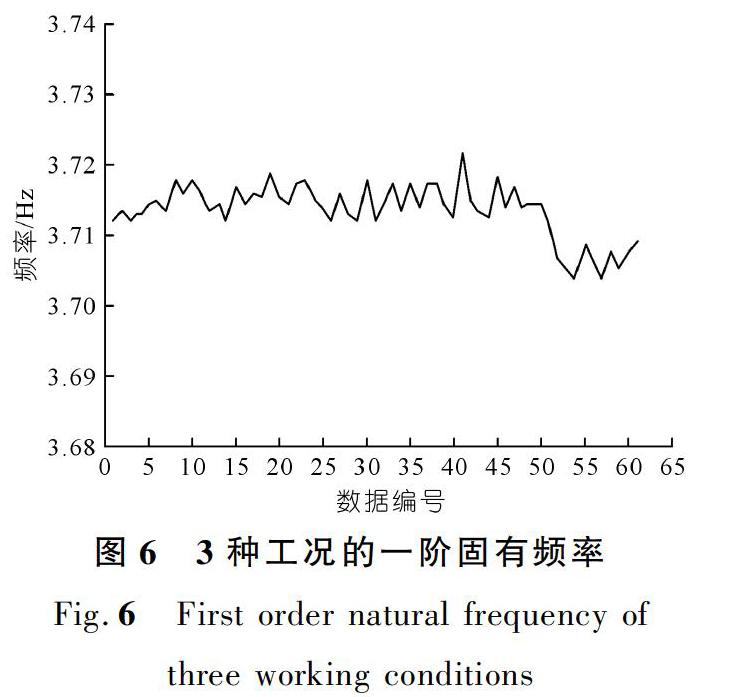

在试验加载过程中,每次改变PGA时均对整体模型输入白噪声扫描,对所测得的加速度响应信号进行傅里叶变换,可得到各输入PGA下的模型结构自振频率,其变化关系如图7所示。

对模型结构加载初期的加速度傅里叶谱分析发现,结构表现出较为明显的一阶模态。随着输入PGA的增大,模型结构一阶模态的形状逐渐由单峰向多峰过渡,同时结构材料表现出较为明显的非线性特征。当PGA增至0.6g时,多个构件出现裂缝,结构表现出较为明显的非线性特征。同时,位于一阶自振频率周围的低频波和位于二阶自振频率周围的高频波的滤波作用也不断提高,边坡土体对地震波能量的吸收作用不断加大。这与试验中模型变形和破坏现象也一致。

3.2 加速度响应分析

地震动作用下结构体系的加速度响应及其动力放大系数的分布规律是评价其抗震性能的重要参数。输入不同PGA时,抗滑桩顶、支撑柱顶处实测的加速度响应时程曲线如图8~9所示。

为更直观地分析抗滑桩的动力响应特性,选取输入PGA为0.1g、0.2g、0.3g、0.6g、0.7g、0.9g时的桩身加速度动力放大系数,得出动力放大系数沿抗滑桩高度变化规律曲线如图10所示。

由图10可见,抗滑桩加速度动力放大系数的分布与监测点相对高度和输入峰值加速度大小有关。

(1) 桩身加速度动力放大系数随着监测点相对高度的增加,先减小后增大,在抗滑桩与横梁的加腋节点处(距桩底0.6~0.8 m)出现最小值,这与节点处刚度及几何特性与桩身不同有关。

(2) 桩身加速度动力放大系数随着PGA增大先变小后变大,这和土与结构的相互作用有关。当输入PGA低于0.6g时,预应力锚索的耗能随PGA增大而增大,结构与土处在共同作用状态,结构自振频率逐渐降低,动力放大系数随PGA增大而减小。当输入PGA大于0.6g后,桩后土体破坏,锚索作用力逐渐消失,“桩-锚-框架”结构体系开始失效,结构的响应加速度增大。

3.3 位移响应分析

地震动作用下结构各部件的位移变化情况是直观反映结构动力稳定性的指标。模型结构在地震动作用下,抗滑桩顶、支撑柱顶的相对位移最大,其位移响应时程曲线如图11~12所示,峰值位移在不同加载工况下变化如图13所示。

由图11~13可见:随着输入PGA不断增加,支撑柱顶和抗滑桩顶的峰值位移也不断增大,但其相对位移均很小,即使输入PGA达到0.9g时,位移峰值为3.8 mm,位移指数不到1%。可见“桩-锚-框架”路基结构在强震作用下的位移变形较小,具有较好的动力稳定性。

3.3 结构内力分析

根据试验中测得的应变值,可计算结构在地震动作用下的弯矩。各测点的峰值应变与输入PGA呈正相关关系。随着PGA不断增加,各测点的响应应变值也不断增大。由各测点的应变值计算的各构件弯矩值随输入峰值加速度变化如图14所示。

(1) 抗滑桩。由图14(a)可知,在锚索和土体的影响下抗滑桩桩身弯矩呈“R型”分布。当输入PGA低于0.5g时,桩身弯矩随着输入PGA增大而增加的趋势更为明显,说明此时结构整体处于弹性工作状态。在输入0.6g地震波后,由于桩后土体发生破坏,锚索作用逐渐失效,导致抗滑桩中部弯矩值发生突变。

(2) 横梁、支撑柱。由图14(b)和图14(c)可知,横梁和支撑柱的弯矩值随着输入PGA的增大而不断增大。当输入PGA大于0.6g时,横梁和支撐柱工作状态逐渐由弹性变为塑性,从而使其峰值应变增加速度减慢。当输入峰值加速度为0.9g时,支撑柱与横梁加腋处弯矩迅速增大,说明支撑柱有可能即将(已经)产生塑性屈服,形成了塑性铰,当地震荷载继续增大时,柱身即将发生破坏。

横梁与抗滑桩节点处、支撑柱与横梁加腋处是结构出现弯矩峰值的部位,这与裂缝基本出现在横梁节点处的现象基本吻合,说明这些部位受力较为不利,在实际工程中应对其进行加强处理,从而提高结构的承载力和抗震性能。

4 结 论

本文通过室内振动台模型试验,分析了“桩-锚-框架”复合的双层行车路基结构的动力响应规律,评价了该结构体系的抗震性能,得到以下主要结论。

(1) 随着输入动荷载峰值的增大,结构自振频率有所下降,阻尼比有所增大;结构位移、应变表现出与加速度基本一致的变化规律。

(2) 随着输入地震波峰值加速度的增大,结构的加速度响应不断增大,动力放大系数先减小后增大,且动力放大系数随着测点位置的升高呈现先减小后增大的变化趋势,表明结构整体刚度较大,在地震动过程中能保持较好的整体性。

(3) 整个试验过程中,抗滑桩顶部和支柱顶部的相对位移比例皆小于1%,表明新型结构体系在地震动作用下横向位移小,具有较好的动力稳定性。

(4) 随着地震波加载量级不断增加,结构所受弯矩不断增加,当输入地震峰值加速度低于0.6g时,结构表现出明显的弹性特性;在0.6g地震波输入后,弯矩幅值增速变缓,结构各部分工作状态进入弹塑性阶段。

(5) 横梁与抗滑桩节点处、支撑柱与横梁加腋处在加载过程中受力较为不利,为结构的薄弱区域,结构设计时应对这些部位进行适当的加强防护。

试验数据表明:该新型结构体系在地震动作用下不仅具有较好的动力稳定性和整体承载力,且对边坡土体的支挡形式是有效的,抗震效果较好。但试验中未对土压力进行监测,缺乏对动土压力方面研究分析,所得结论具有一定局限性。

参考文献:

[1] 赵岩,孙国富,刘继,等.双层行车棚洞结构选型设计研究[J].中外公路,2016,36(3):240-243.

[2] 房超,孙国富,张晓霞,等.山区生态环保型双层行车路基结构研究[J].施工技术,2017,46(5):87-90.

[3] 张晓霞,孙国富,房超.陡坡傍山双层行车结构体系受力特性分析[J].人民长江,2017,48(15):62-65.

[4] 王超,孙国富,房超,等.陡坡傍山双层行车结构体系静力试验研究[J].人民长江,2019,50(1):170-175.

[5] 杨俊杰.相似理论与结构模型试验[M].武汉:武汉理工大学出版社,2005.

[6] 住房和城乡建设部.建筑抗震试验规程:JGJ/T 101-2015[S].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[7] MCGUIRE R K.FORTRAN.Computer program for seismic risk analysis,open file report 76-67[R].Reston:United States Department of the Interior Geological Survery,1976.

[8] MURUMATU I,OHNUMA H.Synthesis of strong motions by using an aftershock record as the Green's function[J].Tectonophysics,1988,149(3):275-288.

[9] 羅奇峰,胡聿贤.合成近场地震图的经验格林函数法评价[J].世界地震工程,1988(4):28-30.

[10] 马险峰,成博,宋晴雯,等.济南市地铁车站抗震特性振动台试验研究[J].路基工程,2018(6):154-160.

(编辑:郑 毅)

引用本文:

肖寒,孙国富,张晓霞,等.陡坡傍山双层行车结构体系振动台试验研究

[J].人民长江,2021,52(7):174-179.

Shaking table test study on double-decked highway structure

by steep mountainous side

XIAO Han1,SUN Guofu1,ZHANG Xiaoxia2,WANG Zhe1

(1.College of Architectural Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China; 2.SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.,Shanghai 200000,China)

Abstract:

In order to better solve the problem of constructing multi-lane highway under steep mountain terrain conditions,‘pile-anchor-frame composite subgrade structure as a new type has been proposed in recent years.It has a sound economic performance and environmental protection significance.In this paper,we study the dynamic characteristics and change laws of this structural system by indoor shaking table test,such as dynamic amplification factors,displacement and deformation,internal force and other dynamic responses of each component of the structural system.The results show that when the peak acceleration of input earthquake is less than 0.6 g,the structure can maintain elastic status,otherwise the structure enters elastic-plastic status.The experimental results improve that it has higher dynamic stability,stronger structural bearing capacity and better effect on retaining the slope soil under earthquake.

Key words:

double-decked highway structure;dynamic characteristics;subgrade structure;steep terrain;shaking table test