广州R&D投入强度的综合模型预测及分析

2021-08-26邝俊铭

邝俊铭

(广州生产力促进中心/广州创新战略研究院,广东广州 510030)

0 引言

“十三五”期间,广州加大科技创新投入,围绕科学发现、技术发明、产业发展、人才支撑、生态优化的全链条创新发展体系,加大地方财政科技创新投入,促进产学研协同发展,使得全社会R&D经费投入稳定增长。广州全社会R&D经费投入从2015年的380.13亿元跃升至2019年的677.74亿元,科技创新投入强度提升显著。为继续深化国家创新驱动战略,广州亟需进一步预测分析“十四五”开局期(2020-2022年)全社会R&D经费投入和R&D投入强度的发展趋势,为未来科创政策的制定和实施提供理论依据。国内范恒瑞[1]、郭新颖[2]、智艳丽[3]等众多学者分别通过指数平滑、ARIMA等研究方法对江苏、山东、山西等省份生产总值(GDP)进行预测,对本文预测研究方法的采用具有指导意义。研究发现,对于中短期R&D投入强度预测,采用指数平滑法会明显受到参数α影响[4];而灰度预测GM(1,1)模型会导致预测结果同实际值相比明显偏高,如张良强等[5]、于鸿铭[6]和蔡济波等[7]的研究结果均证明了这一情况。因此,对均方误差(MSE)的比较,通常采用复合研究方法结合的方式能更有效地得到理想的预测结果[8]。

1 广州R&D投入强度趋势预测分析

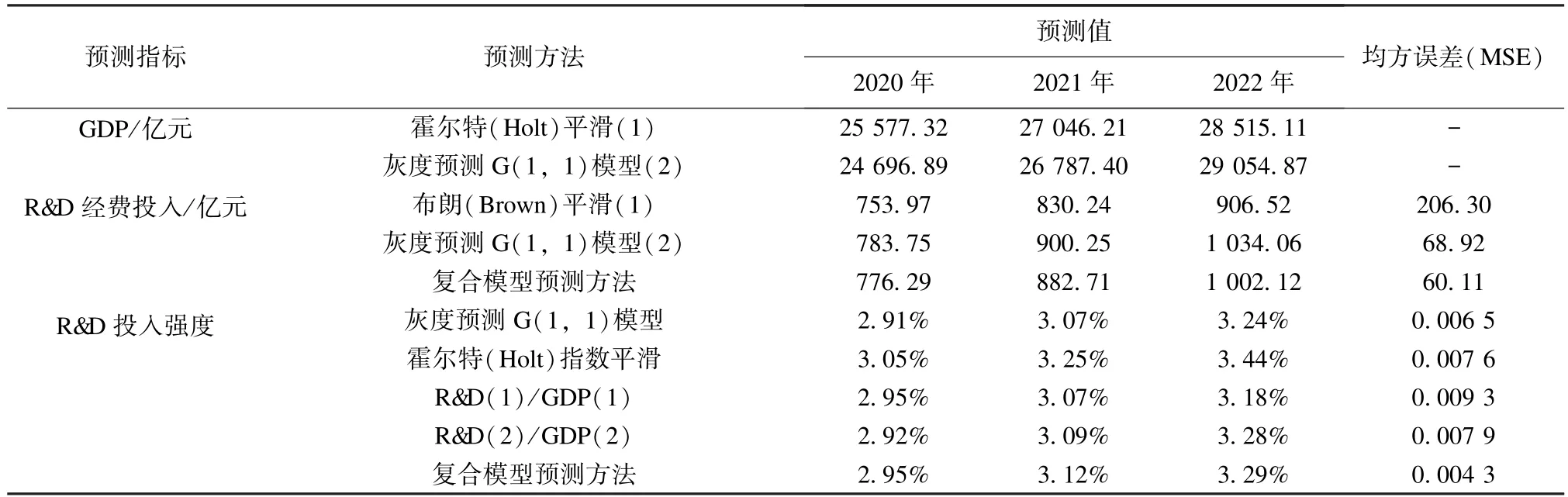

基于2009年到2019年的广州GDP、R&D经费投入及R&D投入强度(R&D/GDP)数据(见表1)[9],本文使用SPSS软件,分别通过指数平滑法、MATLAB软件的灰度预测GM(1,1)模型及两种方法综合的复合模型预测方法,通过Excel辅助,对广州2020年至2022年的R&D投入强度进行趋势预测,并通过均方误差检验模型保证预测精度,结果如表2所示。

表1 广州2009-2019年GDP、R&D经费投入和R&D投入强度数据

表2 广州2020-2022年GDP、R&D经费投入及R&D投入强度预测结果

模型测算的具体公式如下:

式(1)中,A1、A2、A3、A4分别为灰度预测GM(1,1)模型、霍尔特(Holt)指数平滑、R&D(1)/GDP(1),以及R&D(2)/GDP(2)的预测值。

对2009-2019年R&D投入强度真实值与预测值总体均方误差进行对比,采用上述5种R&D投入强度预测方法的预测值均方误差值从小到大依次为0.004 3<0.006 5<0.007 6<0.007 9<0.009 3,说明与其他4种单独预测方法相比,复合模型预测方法的准确性更强,故采用其进行预测,得出2020-2022年广州R&D投入强度的预测结果依次为2.95%、3.12%、3.29%。另外,采用上述3种R&D经费投入预测方法预测值均方误差值从小到大依次为60.11<68.92<206.30,说明与其他2种单独预测方法相比,复合模型预测方法的准确性更强,故采用其进行预测,得出2020-2022年广州R&D经费投入结果依次为776.29亿元、882.71亿元和1 002.12亿元。

2 广州R&D投入强度对比分析

2.1 与国内其他重点城市①重点城市指的是北京、上海及深圳、广州、武汉、哈尔滨、沈阳、成都、南京、西安、长春、济南、杭州、大连、青岛、深圳、厦门、宁波等副省级城市,还有苏州、无锡等研发实力较强的区域中心城市。横向对比分析

2019年,广州全社会R&D经费投入为677.74亿元,落后于北京(2 233.6亿元)、上海(1 524.6亿元)、深圳(1 328.28亿元),在其他重点城市中位列第5名,略低于苏州(700.34亿元),比排在第6名的杭州高出147.32亿元。从R&D投入强度来看,广州2019年的R&D投入强度为2.87%,低于北京(6.31%)、上海(4.00%)和深圳(4.93%),亦落后于西安(5.17%)、苏州(3.64%)、杭州(3.45%)、南京(3.32%)、天津(3.28%)、厦门(2.95%)等。在R&D经费投入的增长量上,广州2019年的R&D经费投入比2018年增长77.57亿元,同北京(362.79亿元)、上海(165.4亿元)、深圳(164.74亿元)及苏州(99.78亿元)仍有差距,但领先其他重点城市。与2018年相比,广州R&D经费投入同其他一线城市相比差距有所拉大,但在重点城市中仍保持领先地位。

2.2 广州R&D经费投入结构比较

从创新主体结构来看,“十三五”以来,企业仍是广州R&D经费投入的主要来源,企业R&D经费投入占全社会R&D经费投入的比重保持在64%~65%区间浮动。2019年,广州的企业、高校、科研机构(产学研)R&D经费投入占全社会R&D经费投入比重分别为65.29%、19.46%和15.24%,总体发展均衡。与前述重点城市产学研在全社会R&D经费投入中贡献结构相比,2019年,北京科研机构R&D经费投入占全社会R&D经费投入的比重最高,为44.51%;上海企业所占全社会R&D经费投入比重同广州相似,为62.84%;深圳则明显以企业作为绝对主导,企业对全社会R&D经费投入的贡献高达95.4%。此外,杭州也是以企业为主导,企业对全社会R&D经费投入贡献比重为55.97%,但需要指出的是,杭州其他部门的研发投入占比远高于高校和科研机构占比,达26.72%。从区位结构来看,黄埔区和天河区的R&D经费投入一直保持在广州市各区的前两名,两区R&D经费投入合计占全市的比重从2015年的46.5%增至2019年的48.21%,说明广州R&D产出区位集聚趋势明显。

3 广州R&D经费投入制约因素

3.1 龙头企业标杆作用仍不显著

广州头部企业研发投入强度引领作用较“十二五”期间未显著提升[10]。2019年,根据世界研究开发经费2 500强排名,在中国企业前50强中,广州仅有作为传统支柱产业的广汽集团上榜,以约52.4亿元的R&D经费位列第31位,而广州东风日产R&D经费为27.6亿元(包含在东风集团50.6亿元中),位列第33位;由于北京的总部经济在全国具有绝对优势,前50名中北京有17家企业上榜,上榜企业数量稳居第一,且除互联网企业外,还横跨铁路、石油化工、基建、电子产品制造、面板等传统产业及新兴产业;上海有9家企业上榜,其中上汽以146.8亿元的R&D经费投入位列第9名,中芯国际以46.7亿元的R&D费用位列第35位;深圳和杭州分别各有4家企业紧随其后,其中华为以高达超过1 300亿元的R&D经费投入位列中国企业第一[11]。在汽车领域,新能源汽车比亚迪(含半导体)以约82亿元的R&D经费投入位居第19位,而蔚来则以42亿元左右位居第37位[11]。相比之下,广州汽车支柱产业的R&D经费投入虽然较“十二五”高速增长,但是头部车企在面对新能源汽车企业(如小鹏、蔚来、理想等)挑战下,R&D经费投入优势已不明显。

3.2 高端产业集群规模效应不明显

广州规模以上工业企业R&D经费投入对全社会R&D经费投入的贡献度有待进一步提升。2019年,苏州R&D经费投入首次以700.34亿元超过广州。对比发现,苏州规模以上工业企业R&D经费投入达629.78亿元,占总额的比重高达近90%;新兴产业占规模以上工业总产值比重达53.6%。近年来,苏州依托长三角协同共建国际创新带,承接上海生物制药、集成电路等新兴产业链区位转移,在高端装备制造持续发力,为苏州加大研发投入注入了强劲动能。深圳的R&D经费投入同样是以企业主导,占比为95.40%,其中规模以上工业企业R&D经费投入为1 049.92亿元,占比高达79%。深圳在新一代信息技术、集成电路元件等高端产业领域规模效应显著,依托“穗-莞-深-港”科创走廊, 强化了高端要素的流通和集聚。相比于苏州和深圳,2019年广州规模以上工业企业R&D经费投入为286.24亿元,占比仅为42.23%;八大战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重为34.5%。广州规模以上尤其是新兴产业规模以上企业创新动能相对不足成为制约R&D经费增长的重要原因。

3.3 科研机构产出需进一步提质增效

广州科研机构对研发的投入经费增长同广州科研机构发展速度不相匹配。广州科研机构R&D经费投入从2015年的89.75亿元上升至2019年的103.3亿元,同期高校R&D经费投入从47.67亿元上升到131.95亿元,尤其是中山大学、华南理工大学、暨南大学等头部高校的R&D经费投入占比较高。因科研机构的总体数量及央属科研机构规模方面存在差距,广州科研机构的R&D经费投入除落后于北京(994.2亿元)和上海(378.84亿元)外,也落后于成都(133.76亿元)等城市,同其他传统科研机构密集城市如西安、南京相比,优势也不明显。广州科研机构R&D经费占比从2015年的23.6%下降到2019年的15.24%,但非企业科研机构总数却从2010年的143家上升到2019年的185家,新增的42家科研机构大都着力于数字经济、新一代信息技术、人工智能、生物制药、新能源及新材料、量子通信/卫星导航、海洋科学等战略性新兴技术相关领域,但对R&D投入的促进作用尚未完全释放。广州科研机构布局亟需进一步提质增效,加大对战略性前沿技术领域高水平创新研究院、新型研发机构等多种组织形式、多层次科研机构的落地布局,推动相应的体制机制创新及高端要素供给。

4 对策建议

4.1 加大新兴产业企业全链条扶持

鼓励国内外更多的专业化创投、孵化器、众创空间、成果转化等高技术服务机构在穗运营,以共建粤港澳大湾区国际科技创新中心为契机和依托,对接珠江东岸高端金融创投、孵化等资源,打造区域科学与技术联动创新和全链条孵化育成体系;以创新轴引领珠江西岸产业结构优化融合,继续推进总部经济,推动国内外企业分部及研发中心落地,构建高端产业链要素生产流通体系,强化对布局新一代信息技术、人工智能、生物技术、新材料、新能源等前沿技术方向的企业培育和扶持力度。鼓励和吸引区域战略性新兴产业龙头企业同产业链中小企业联合设立产业研发合作联盟,共享创新资源,强化新兴产业集群,以多种合作形式培养一批前沿技术领域的独角兽企业和隐形冠军企业。鼓励有创新潜能的企业建设工程技术中心、研发中心和高水平创新研究院等,促进企业在研发投入上释放更多效能。

4.2 强化高校科研机构原始创新策源

进一步加快布局国家重点科研项目及“卡脖子”的战略前沿技术的攻关,加速更多大科学装置及其他高层次前沿技术创新平台的落地运营。强化诸如中大、港科大、港理工、中科院等境内外顶端高校及科研机构在穗开展基础研究合作,兴建分部。依托广州现有“1+4+4+N”②“1+4+4+N”高端战略创新平台体系是指以明珠科学园为主阵地,以4个重大科技基础设施为前沿研究战略支撑,以4家省实验室为策源创新载体,以多家高水平创新研究院为技术供给主平台的体系。高端战略创新平台体系建设,打造产业链、供应链、价值链和创新链四链融合的技术辐射供给体系。进一步推动人工智能与数字经济试验区、明珠科学园、生物岛、中新知识城、广州科学城等关键技术创新节点的高端要素互联互通,推动广州原始创新资源成果与汽车制造、电子产品制造等支柱产业协同发展,促进多学科多产业交叉融合研究、成果转化,提升原始创新对研发投入策源水平。

4.3 优化多层次人才引进生态环境

以开放、包容、共享的理念探索放宽国内外高端人才在穗创新创业条件,以差异化、多层次的人才奖补政策实现新兴产业人才培养和引进的全覆盖,力图形成一批未来高科技产业的领军人物。以人为本,创造优质人居生态,围绕区域创新体系各节点,以新兴技术在穗场景应用健全对人才医疗、教育、娱乐等生活服务功能,实现以智慧人居生态激活人才创新活力和动力,以人才支撑研发,赋能更美好人居的“双循环”体系。

4.4 深化科技创新体制改革

为突破广州产学研研发经费提质增效的规模瓶颈,迫切需要构建适合本地化的区域创新体制机制,利用国家自主创新示范区、国家自由贸易试验区(南沙)等顶层设计战略性契机,统筹协调跨行政区域产学研政科研合作,打造专业化、多功能于一体的运行服务机构平台,将集中力量办大事的制度优势同市场化的资源配置优势动能两股内力相融汇,为推动人工智能、数字经济、生物医疗等新技术的大规模场景应用和迭代升级提供底层支撑,有效推动全社会R&D经费投入的高质高效增长。