协作能力:中国青少年社会与情感能力测评分报告之三 *

2021-08-24唐一鹏孙晓雪黄忠敬

唐一鹏 郑 杰 孙晓雪 黄忠敬

(1. 华东师范大学教育学部教育学系,上海 200062;2. 华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所,上海 200062)

一、导言

(一)OECD测评概况

2019年,经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development,简称OECD)在世界范围内开展了青少年社会与情感能力研究(Study for Social and Emotional Skills,简称SSES)的首轮国际大规模正式测评,共有9个国家的10个城市参与,它们分别是波哥大(哥伦比亚)、马尼萨雷斯(哥伦比亚)、大邱(韩国)、赫尔辛基(芬兰)、休斯顿(美国)、伊斯坦布尔(土耳其)、莫斯科(俄罗斯)、渥太华(加拿大)、辛特拉(葡萄牙)、苏州(中国)。在苏州开展的中国青少年社会与情感能力测评,是OECD此次大规模国际测评项目的重要组成部分。

该研究运用“大五人格”模型(Big Five Model),从任务能力(尽责性)、情绪调节(情绪稳定性)、协作能力(宜人性)、开放能力(开放性)和交往能力(外向性)5个方面进行测评,目标是测评各个国家(或城市)青少年社会与情感能力的发展水平,分析影响青少年社会与情感能力发展的家庭、学校和社区因素,预测社会与情感能力对学生健康、幸福感等生活结果的重要作用,从而为决策者、管理者与广大中小学教师提供启示和改革建议。

2019年11月,在前期历时近2年的工作基础上,课题组根据OECD的要求对苏州市下辖的6个区和4个县级市共151所中小学校开展了正式测评,共有7268名学生参加了此次测评,其中10岁组学生3647名,15岁组学生3621名。本报告以此次参加测评的7268名学生作为样本。苏州是我国社会、经济、文化和教育发达地区之一,苏州的测试结果及其揭示的问题带有指向意义,对我国准确评估青少年社会与情感能力,全面发展素质教育具有重要意义。

关于此次测评的总体情况,见同期刊发的《中国青少年社会与情感能力发展水平报告》;关于社会与情感能力测评工具的技术说明,见同期刊发的《中国青少年社会与情感能力测评之技术报告》。本报告为社会与情感能力测评之协作能力的专题报告。

(二)定义及重要性

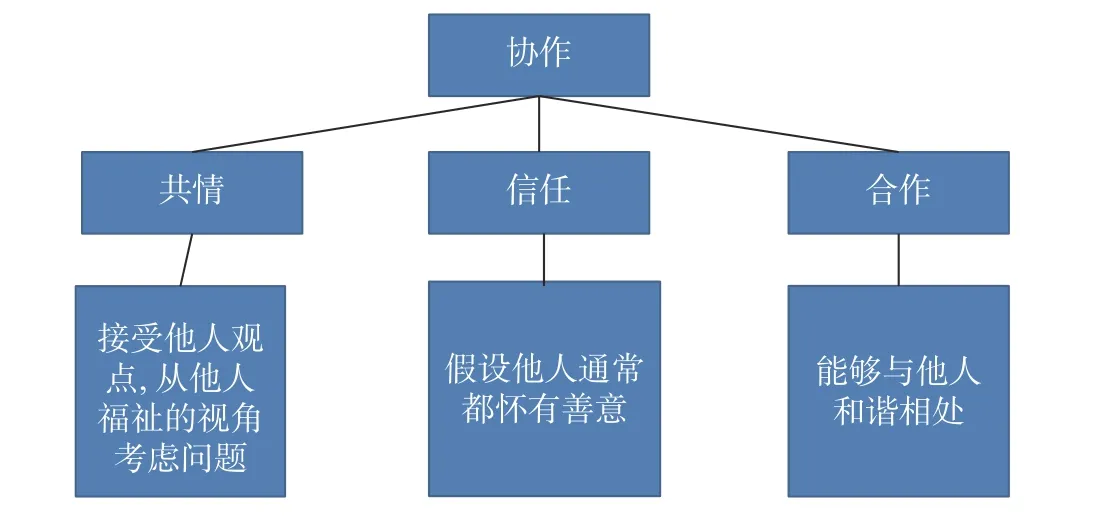

协作(collaboration)一直被认为是学生发展的关键指标和核心素养。善于协作的人能够成功地与他人合作,并通过保持积极的态度来减少人际冲突和达成最终目标。OECD社会与情感能力调查对协作下了一个十分简洁的定义,即“关心他人的福祉”(concern for the wellbeing of others)。乐于协作的人会表现出积极的情感态度,能够关怀、善待他人,对他人持有积极的普遍信念(Soto & Johns,2017)。从概念上来看,协作的内涵会显得十分宽泛,但总体上可以概括为3个子维度:共情/同情(empathy/compassion)、信任(trust)、合作/关系和谐(co-operation/relationship harmony)。对于上述几个概念之间的关系,OECD社会与情感调查用图1的方式进行了直接展示(Kankaraš & Suarez-Alvarez,2019)。

图1 协作能力维度分解图

在协作的3项子能力中,共情或者同情心表现较强的人,往往被认为是热情而细腻的;而那些表现较弱的人,则往往被视为冷漠或者麻木不仁。对于信任,表现较强的人更倾向持有一种积极的人性观,这类人往往坚持人性本善,待人接物都能够用最好的态度和最信任的方式。对于合作(或者说是关系和谐),主要是形容一个人是否亲切、善良且容易相处。

总体而言,协作能力较强的个体具有一些显著特点,如更加重视人际关系(Graziano & Tobin,2002),更愿意为别人提供合作和帮助(Graziano & Eisenberg,1997),也更受同伴和朋友的欢迎(Jensen-Campbell et al.,2002)。对于儿童和青少年而言,更强的协作能力意味着更多的亲社会行为(pro-social behaviors)和更少的问题行为(problem behaviors)。例如,一些关注共情的研究发现,儿童时期较为缺乏同理心的孩子,在青少年时期容易成为不良少年(Fontaine et al.,2011)。Daniel et al. (2014)的研究也表明,儿童早期的同理心水平与其日后的社会正义感强度具有一定关联,同理心水平高的儿童(6岁和9岁)能够在其12岁时更公平地对待他人,并尽量减少不平等。对于学生群体而言,协作能力也有很多益处,比如,善于协作的学生往往与同学相处得更加融洽,上学也更不容易缺勤(Lounsbury et al.,2004)。

OECD认为,协作能力还对学生的人生发展具有重要意义,与许多生活结果变量(life outcome)具有密切联系,比如教育期望、健康、幸福感等(Chernyshenko,Kankaraš & Drasgow,2018)。对于上述内容,本报告会基于本次苏州市参加OECD社会与情感能力调查的数据进行较为全面的分析。

二、方法

(一)样本情况

OECD青少年社会与情感能力研究在抽样前期进行了3项准备工作。首先,描述了苏州和苏州教育的概况和测评的目标总体,并解释覆盖与排除的情况,比如随迁子女学校、特殊教育学校不纳入抽样范围。其次,确定了分层变量,比如学校性质(公立学校与私立学校)、学校社会经济地位(城市、县镇与农村学校)、学校层级(小学、中学或一贯制)以及学校类别(普通学校与职业学校)等变量。最后,确定了抽样对象的确切年龄范围,10岁组学生的年龄介于10岁2个月到11岁1个月之间,15岁组学生的年龄介于15岁2个月到16岁1个月之间。

OECD青少年社会与情感能力研究的抽样在参与城市的所有符合条件的学校和学生中系统进行,具体到苏州市下辖的6个区和4个县级市的所有中小学,采用的抽样方法为两阶段分层的整群抽样(stratified two stage cluster sampling)。第一步是学校抽样,从387所小学和一贯制学校中抽取了76所学校,从88所高中和职校中抽取了75所学校。第二步是学生抽样,根据入样学校提供的师生关联表,从每个入样学校的适龄学生中随机抽取50名学生。经过上述两步,10岁组和15岁组分别抽取被试3800名和3750名,两者合计的总样本量为7550。在正式施测阶段,入样学生的整体参与率高达96.26%,共计7268名学生配合完成全部测试,加权后代表苏州市150964名中小学生。

在最终样本的7268名学生中,10岁组学生为3647名(占50.2%),15岁组学生为3621名(占49.8%);男生为3838名(占52.8%),女生为3417名(占47%),另有13名性别不详(占0.2%);就读于中心城区学校的学生为3447名(占47.4%),就读于县镇学校的学生为2459名(占33.8%),就读于农村学校的学生为1362名(占18.7%)。此外,在15岁组学生中,就读于普通高中和职业高中的分别有2811名(占77.6%)和810名(占22.4%)。

在开展学生调查的同时,另有7136名家长、3732名教师和151名校长分别参与填写了家长问卷、教师问卷和学校问卷。

(二)测量题项

在本次OECD青少年社会与情感能力研究中,协作能力共有3项子能力,即共情(empathy)、信任(trust)、合作(co-operation),采用学生自评、家长评价、教师评价3种方式对学生在各项能力上的表现进行评价。对于学生自评和家长评价,每项子能力均采用8道题目的量表进行测试,但后期在计算能力得分时基于测量学校正的需要仅保留部分题目。其中,学生自评的共情和信任均保留6道,合作保留7道;家长评价的共情保留6道,信任和合作均保留7道。对于教师评价,则从学生量表中选取了3道题目,而且后期没有再进行删减。每项子能力的测评题项示例如下。

测量共情的题项示例:

● 我的朋友过得好对我来说很重要

● 我能体会别人的感受

● 我能理解他人的需求

测量信任的题项示例:

● 我相信我的朋友能够保守我的秘密

● 我相信我的朋友永远不会背叛我

● 我相信大多数人是友善的

测量合作的题项示例:

● 我喜欢帮助别人

● 我常常挑起争吵(反向题)

● 我礼貌待人

(三)计算方法

由于学生、家长和教师三方评价在题量上有所不同,因此基于三方数据的能力值计算方式也有所不同。对于学生自评和家长评价,OECD建议使用删减题项后经过校正的标准化分数。该能力值的计算需要赋分、模型估计、反应风格校正、标准化四个步骤。首先,需要对题项(item)的原始选项(response)进行赋分(0分—4分);其次,利用项目反应理论(Item Response Theory,简称IRT)中的广义分步计分模型(Generalized Partial Credit Model,简称GPCM)对合并样本(所有城市的10岁组和15岁组学生)进行参数估计,并基于加权似然估计(Weighted Likelihood Estimate,简称WLE)算法获得能力初始值;再次,校正默认反应风格(Acquiescence Response Style)所带来的估计偏误,获得能力校正值;最后,将能力校正值通过线性变换转化为均值500分(所有城市10岁组均值)、标准差100分(所有城市10岁组标准差)的标准分,也即最终能力值。对于教师评价,OECD建议简单地将基本量表中3个题项经过赋分后(0—4分),取其平均值作为单向能力的得分即可,无需再进行其他测量学的校正。

三、结果

本节内容共分为3个部分,包括总体状况、协作能力的预测变量分析、协作能力与生活结果变量。协作能力的总体状况对苏州市学生在协作能力上的表现进行了整体描述,呈现了协作能力得分、协作能力与其他子能力的相关,以及协作能力的年龄、性别、城乡和学校类型差异。协作能力的预测变量分析主要是从背景变量、学生变量、教师变量、学校变量、家庭变量中探索哪些因素影响协作能力。协作能力与生活结果变量主要考察协作的各项子能力对学业成绩、全球意识、健康、社会关系和生活质量这5大类与学生成长和发展密切相关的结果变量的影响。

(一)协作能力的总体状况

1. 协作能力的得分

表1呈现的是苏州市10岁组和15岁组学生协作能力的3项子能力的平均数和标准差,包括学生、家长和教师三方的评价结果。可以看到,苏州市学生的自我评价相当高,其自我汇报的共情、信任、合作能力高于国际平均水平(即高于500分)。同时可以看到,10岁组的自我评价得分明显高于15岁组,而两个年龄组的家长和教师评价得分相对接近。

表1 苏州市学生协作能力3项子能力得分的平均数和标准差(M±SD)

2. 协作能力与其他子能力的相关

本文利用苏州市数据,计算了协作能力的3项子能力之间,以及与其他12项子能力的Pearson相关系数,结果呈现在表2中。根据OECD设定的标准,如果相关系数大于或等于0.66,则被定义为高相关;如果相关系数在0.33—0.65之间,则被定义为中等相关;如果相关系数小于或等于0.32,则被定义为低相关。如表2所示,在协作能力内部,无论是10岁组还是15岁组,3项子能力之间的相关系数都处于中高水平。其中,共情和合作属于高相关(10岁组r=0.76,15岁组r=0.75),共情和信任属于中等相关(10岁组r=0.51,15岁组r=0.53),信任和合作也属于中等相关(10岁组r=0.55,15岁组r=0.64)。

表2 子能力间的相关系数

对于协作能力与任务能力,多数子能力之间都处于中等相关水平,高相关主要在10岁组学生中,包括共情和毅力(r=0.67)、合作和责任感(r=0.67)、合作和毅力(r=0.69)。值得注意的是,信任与自控力在两个年龄组均呈现出低相关(10岁组r=0.32,15岁组r=0.28)。对于协作能力与情绪调节,两个年龄组的各子能力之间都处于中等相关水平。对于协作能力与开放能力,绝大多数的子能力之间都处于中等相关水平,仅10岁组学生的合作与好奇心为高相关(r=0.67)。对于协作能力与交往能力,大部分相关系数也都处于中等相关水平,但信任与果敢两种能力的相关系数在两个年龄组都处于低相关水平(10岁组r=0.19,15岁组r=0.16)。此外,15岁组学生的合作与果敢也处于低相关水平(r=0.32)。

OECD将能力得分位于前25%的学生定义为高水平学生。比如,将10岁组学生在共情上的得分从高到低进行排列,计算得到其25%分位数为744分,那么所有共情得分大于该数值的学生都可以被定义为高水平学生。进一步,在共情高水平的学生群体内部,又可以根据其在其他能力上的水平进行划分(如自控力),得到同时在两项能力上具备高水平的学生比例。本文利用上述标准对苏州市高水平学生的比例进行计算。

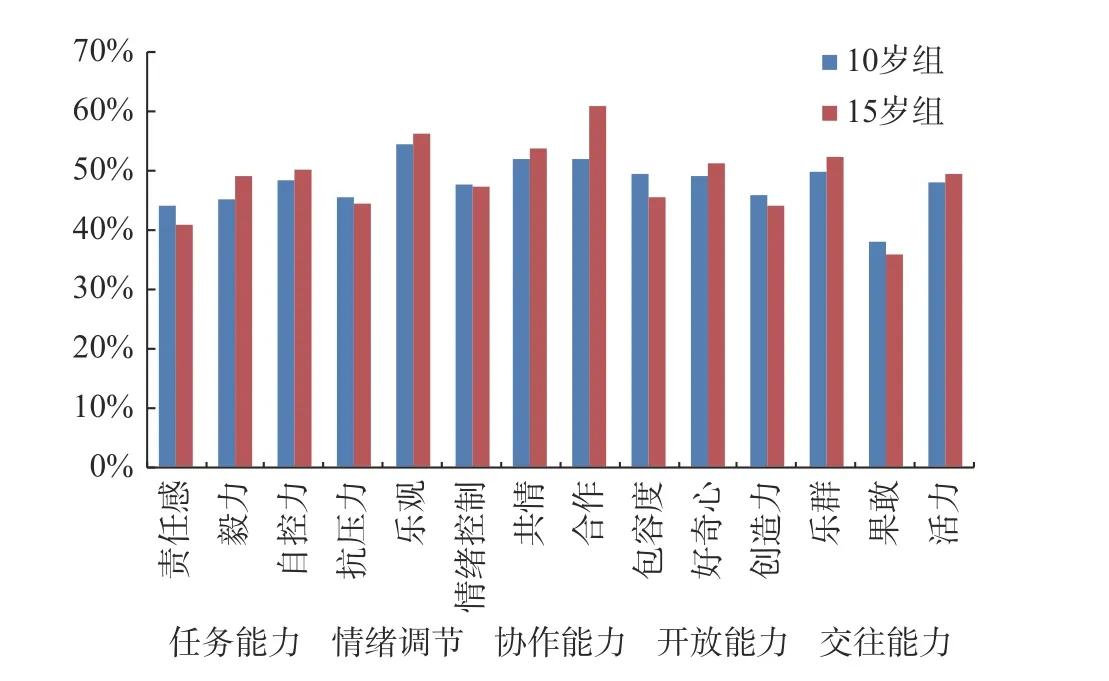

图2呈现了共情高水平的学生群体中,在其他14项能力上具备高水平的学生比例。从该图中可以看出,无论是10岁组还是15岁组,在共情能力上具有高水平的学生群体中,一半以上的学生在其他14项能力上也具有较高水平。不仅如此,10岁组学生在大多数能力上的高水平比例要超过15岁组,仅信任和乐群两项能力例外。

图2 共情高水平学生中其他能力高水平的比例

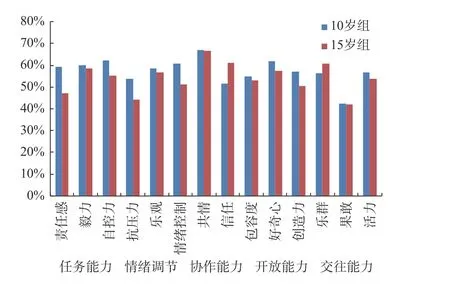

图3呈现了信任高水平的学生群体中,在其他14项能力上具备高水平的学生比例。从该图中可以看出,在信任能力上具备高水平的学生群体中,在其他14项能力上也具有高水平的学生比例一般超过40%(果敢除外)。不仅如此,10岁组学生在责任感、抗压力、情绪控制、包容度、创造力和果敢6项能力上的高水平比例要超过15岁组,但在毅力、自控力、乐观、共情、合作、好奇心、乐群和活力8项能力上的高水平比例要低于15岁组。

图3 信任高水平学生中其他能力高水平的比例

图4呈现了合作高水平的学生群体中,在其他14项能力上具备高水平的学生比例。从该图中可以看出,在合作能力上具备高水平的学生群体中,在其他14项能力上也具有高水平的学生比例也较高,大多超过50%。分年龄组来看,10岁组学生在大多数能力上的高水平比例要超过15岁组,而15岁组学生仅在信任和乐群两项能力上的高水平比例超过10岁组。

图4 合作高水平学生中其他能力高水平的比例

3. 能力差异:按年龄、性别、城乡、学校类别分组比较

(1)年龄差异

前文中已经提及,10岁组学生在协作能力上要普遍高于15岁组学生。由于OECD青少年社会与情感能力研究同时采集了学生、家长和教师对学生社会情感能力的评价结果,因此本小节进一步利用苏州市的三方数据来比较不同年龄组之间的能力差异情况,并将计算结果以图5的方式呈现。值得注意的是,图5中教师评价的差值显示在右坐标轴。从图5中可以看出,三方评价之间差异明显。基于学生自评结果的差值较大,在共情、信任和合作3项能力上,10岁组学生的均值比15岁组学生的均值分别高出76分、78分和71分。相比之下,基于家长评价的结果则显示,10岁组学生的均值和15岁组学生的均值在共情上无差异,在信任和合作两项能力上的差值为11分和7分。与学生自评和家长评价相比,教师评价的结果有较大差别。在共情上,10岁组学生比15岁组学生低0.01分,而在信任和合作两项能力上,10岁组比15岁组分别高出0.08分和0.04分。

图5 10岁组和15岁组学生协作能力三方评价差异值

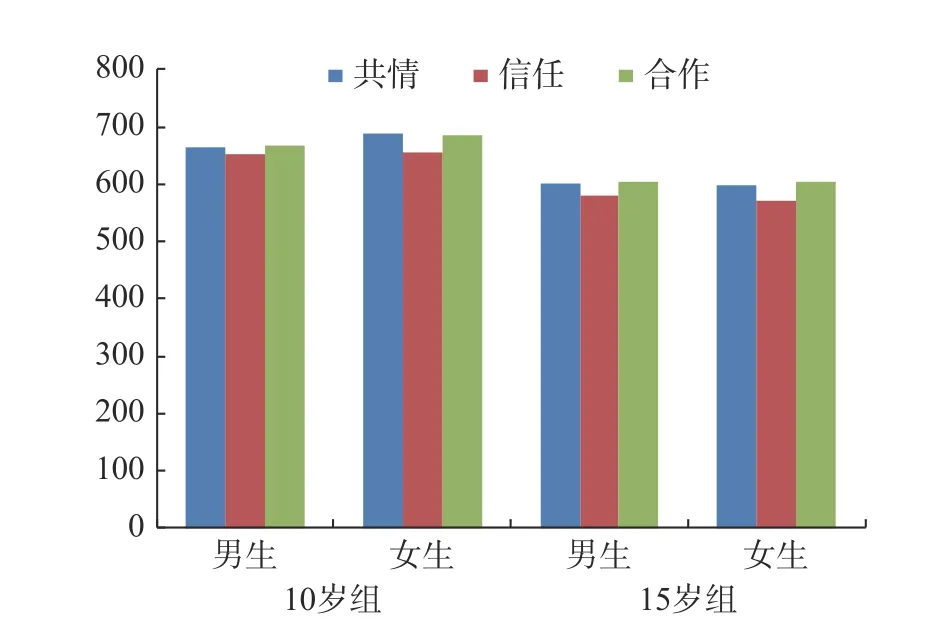

(2)性别差异

本文分别计算了苏州市10岁组和15岁组男女生在共情、信任、合作3项能力上的均值,并将结果绘制在图6中。从图中可以发现,在10岁组学生中,男生的3项能力均值都低于女生。其中,男生的共情能力均值为665分,比女生均值低22分;男生的信任能力均值为651分,比女生均值低4分;男生的合作能力均值为668分,比女生均值低17分。在15岁组中,情况刚好相反,男生在3项能力上的均值都高于女生。其中,男生的共情能力均值为601分,比女生均值高3分;男生的信任能力均值为579分,比女生均值高8分;男生的合作能力均值为605分,比女生均值高1分。上述数据表明,随着年龄的增长,男女生在协作能力上的差异会发生变化。在低年龄段,女生普遍优于男生,但到了高年龄段,男生却会全面反超。

图6 男生女生协作能力得分差异

(3)城乡差异

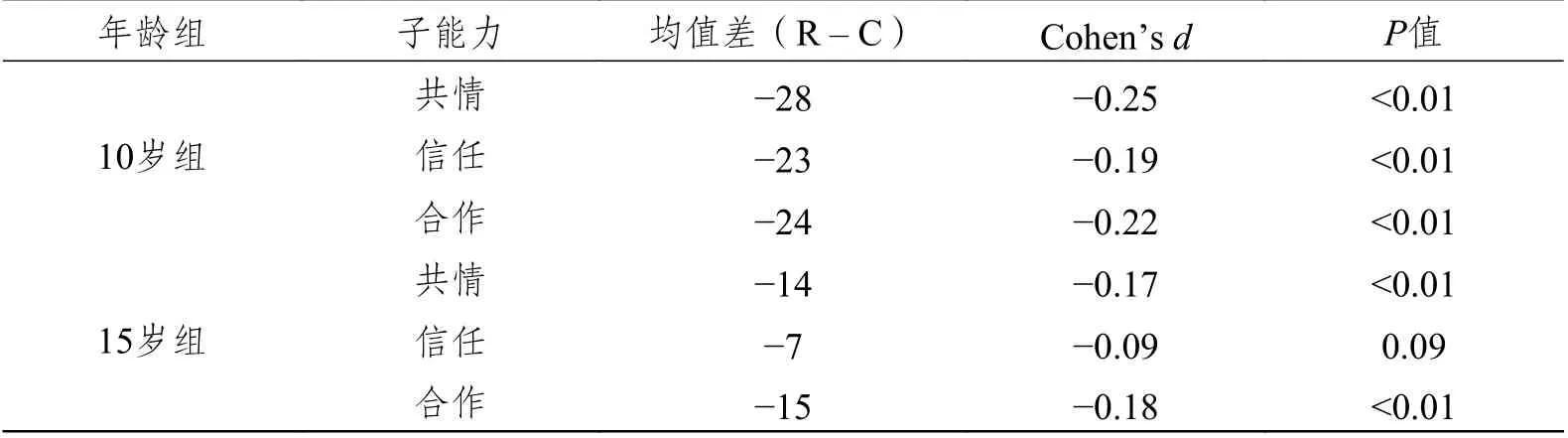

在本次测评中,苏州市中小学按其所在地区的社会经济发展水平分为3类,即经济发展水平较低的农村地区、经济发展水平中等的县镇地区,以及经济发展水平较高的中心城区。为了比较农村地区学生与中心城区学生之间在协作能力上的差异,本文对两类地区的学生能力进行均值检验,并计算其效应量(Cohen’sd),结果呈现在表3中。由表3可知,10岁组学生3项能力的城乡差异都在统计上显著异于0(P<0.01),中心城区学生的能力得分要高于农村地区;15岁组学生在共情和合作两项能力上的城乡差异显著异于0(P<0.01),但在信任上无显著差异(P=0.09)。

表3 农村地区与中心城区学生协作能力差异(分年龄)

(4)学校类型差异(普通高中和职业高中)

在本次测评中,苏州市高中分为普通高中和职业高中,因此对两类高中生在协作能力上的差异进行比较也具有一定意义。表4分性别列出了普高与职高的差异,可以看出,无论是男生组还是女生组,普高生与职高生在共情、信任、合作上均不存在显著差异。这说明,苏州市普高生和职高生在协作能力的发展上处于较为均衡的状态。

表4 普通高中和职业高中学生协作能力差异(分性别)

(二)协作能力的预测变量分析

OECD青少年社会与情感能力研究的背景问卷中设置了丰富的题目来询问学生各个方面的情况,以考察哪些因素会对学生的社会情感能力产生影响。本研究对背景问卷中的相关变量进行整理,并划分为五大类:背景变量、学生变量、教师变量、学校变量、家庭变量。为了探索上述五大类变量如何影响学生的协作能力,本文采用多元线性回归方法进行分析。为保证分析结果对苏州市具有代表性,所有回归均采用WT2019变量对个案进行加权。所有回归系数均为标准化系数,显著性水平设置为P<0.05。

1. 背景变量

本文考察的背景变量包括性别、年龄(月龄)、社会经济地位等。对于社会经济地位变量,OECD青少年社会与情感能力研究数据库中没有直接提供,本文将4个相关的基础性变量纳入,包括父母最高学历、家庭拥有物、家庭设备、家庭藏书量。上述6个背景变量对协作能力的回归结果参见表5。

表5 背景变量对协作能力的回归结果

对于10岁组学生而言,家庭拥有物、家庭藏书量2个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。不仅如此,从标准化系数的大小来看,家庭拥有物的影响程度远高于家庭藏书量。对于15岁组学生而言,父母最高学历、家庭拥有物、家庭藏书量3个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。而且,比较3个变量的系数大小可以发现,家庭拥有物的影响程度远高于父母最高学历和家庭藏书量。总体来看,家庭拥有物和家庭藏书量对两个年龄组的协作能力都具有一致的显著影响。

2. 学生变量

本文考察的学生变量包括:安全感(safety)、朋友关系(friend relationship)、好习惯朋友(well-behaved friends)、朋友高期望(friend perfectionism)、社会关系广泛(diversity of social connections)、室内活动时间(daily activities indoor)、上网时间(daily activities online)、室外活动时间(daily activities outdoor)、成长型思维(growth mindset)。上述9个变量对协作能力的回归结果参见表6。

表6 学生变量对协作能力的回归结果

对于10岁组学生而言,安全感、朋友关系、好习惯朋友、室内活动时间、室外活动时间这5个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。不仅如此,从标准化系数的大小来看,安全感、朋友关系和好习惯朋友这3个变量的影响程度远高于室内和室外活动时间。值得注意的是,社会关系、上网时间对协作能力均具有显著的负向影响。对于15岁组学生而言,安全感、朋友关系、好习惯朋友、室内活动时间、室外活动时间、成长型思维这6个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。从标准化系数的大小来看,安全感、朋友关系和好习惯朋友这3个变量的影响程度要高于其他变量。此外,朋友高期望、上网时间对于15岁组存在显著的负向影响。总体来看,安全感、朋友关系、好习惯朋友、室内活动时间、室外活动时间、上网时间这6个变量对两个年龄组的协作能力都具有一致的显著影响。

3. 教师变量

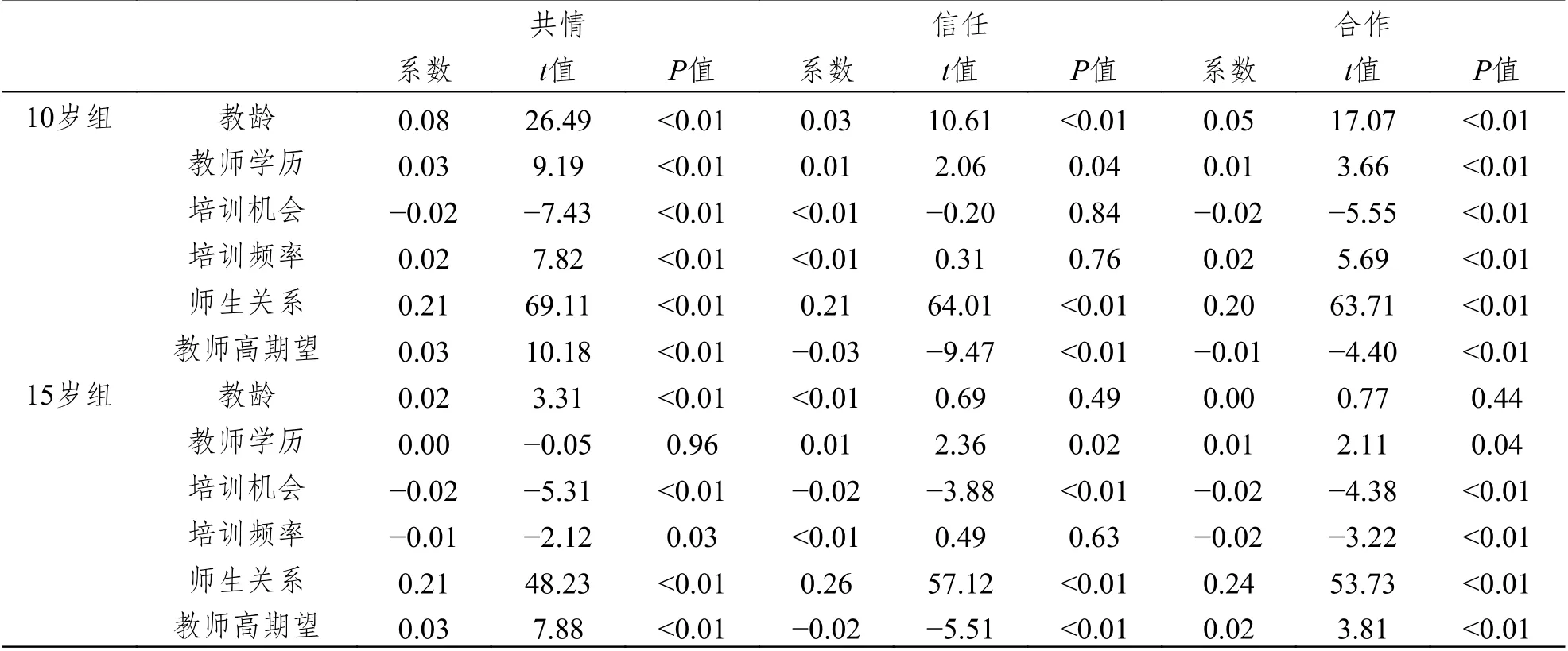

本文考察的教师变量主要包括:教龄(total years of teaching)、学历(teacher qualification)、参加社会情感能力有关培训的机会(简称培训机会)、参加社会情感能力有关培训的频率(简称培训频率)、师生关系(relationship with teachers)、教师高期望(teacher perfectionism)。上述6个教师因素变量对协作能力的回归结果参见表7。

表7 教师变量对协作能力的回归结果

对于10岁组学生而言,教龄、教师学历、师生关系这3个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。从标准化系数的大小来看,师生关系的影响程度要高于教龄和教师学历。对于15岁组学生而言,仅有师生关系这个变量对协作能力具有稳定而显著的正向影响,而教龄对信任和合作无显著影响,教师学历对共情无显著影响。总体来看,师生关系对两个年龄组的协作能力都具有一致的显著影响。

4. 学校变量

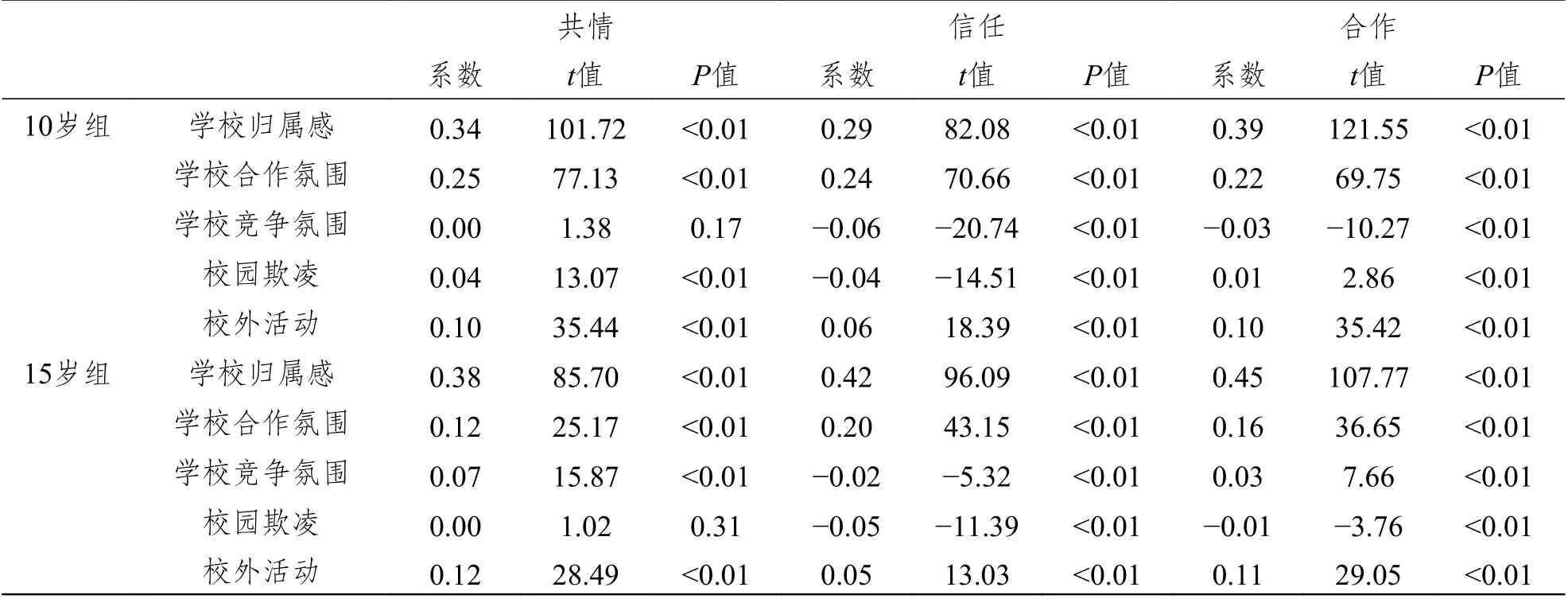

本文考察的学校变量主要包括:学校归属感(sense of belonging to school)、学校合作氛围(school climate of cooperation)、学校竞争氛围(school climate of competition)、校园欺凌(bullying)、校外活动(extracurricular activities)。上述5个学校因素变量对协作能力的回归结果参见表8。

表8 学校变量对协作能力的回归结果

对于10岁组学生而言,学校归属感、学校合作氛围、校外活动这3个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。从标准化回归系数来看,学校归属感的影响程度要高于学校合作氛围,而学校合作氛围的影响程度要高于校外活动。15岁组学生与10岁组学生类似,学校归属感、学校合作氛围、校外活动这3个变量对其协作能力均具有稳定而显著的正向影响,而且也是学校归属感的影响程度最高。

5. 家庭变量

本文考察的家庭变量主要包括教养方式(parenting style)、亲子问题(problems with parents)和家长高期望(parents perfectionism)。教养方式这一概念最早由Baumrind(1971)进行总结,有关其定义、分类和维度的研究已经十分丰富(Smetana,2017)。本文运用教养方式的概念来描绘父亲或母亲对子女的教育方式和风格,包括理解型父亲/母亲(understanding father/mother)和惩罚型父亲/母亲(punishing father/mother)。上述6个家庭变量对协作能力的回归结果参见表9。

表9 家庭变量对协作能力的回归结果

对于10岁组学生而言,理解型母亲、理解型父亲、家长高期望这3个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。从标准化系数的大小来看,理解型母亲的影响程度高于理解型父亲。此外,亲子问题对协作能力具有显著的负向影响。对于15岁组学生而言,理解型父亲、惩罚型父亲、理解型母亲、惩罚型母亲和家长高期望这5个变量对协作能力均具有稳定而显著的正向影响。从标准化系数来看,理解型父母的影响程度总体上要高于惩罚型父母,而且父亲的影响程度要高于母亲。此外,与10岁组较为一致的是,15岁组的亲子问题也对3项能力都具有显著的负向影响。总体来看,理解型母亲、理解型父亲、亲子问题、家长高期望这4个变量对两个年龄组的协作能力都具有显著影响。

(三)协作能力与生活结果

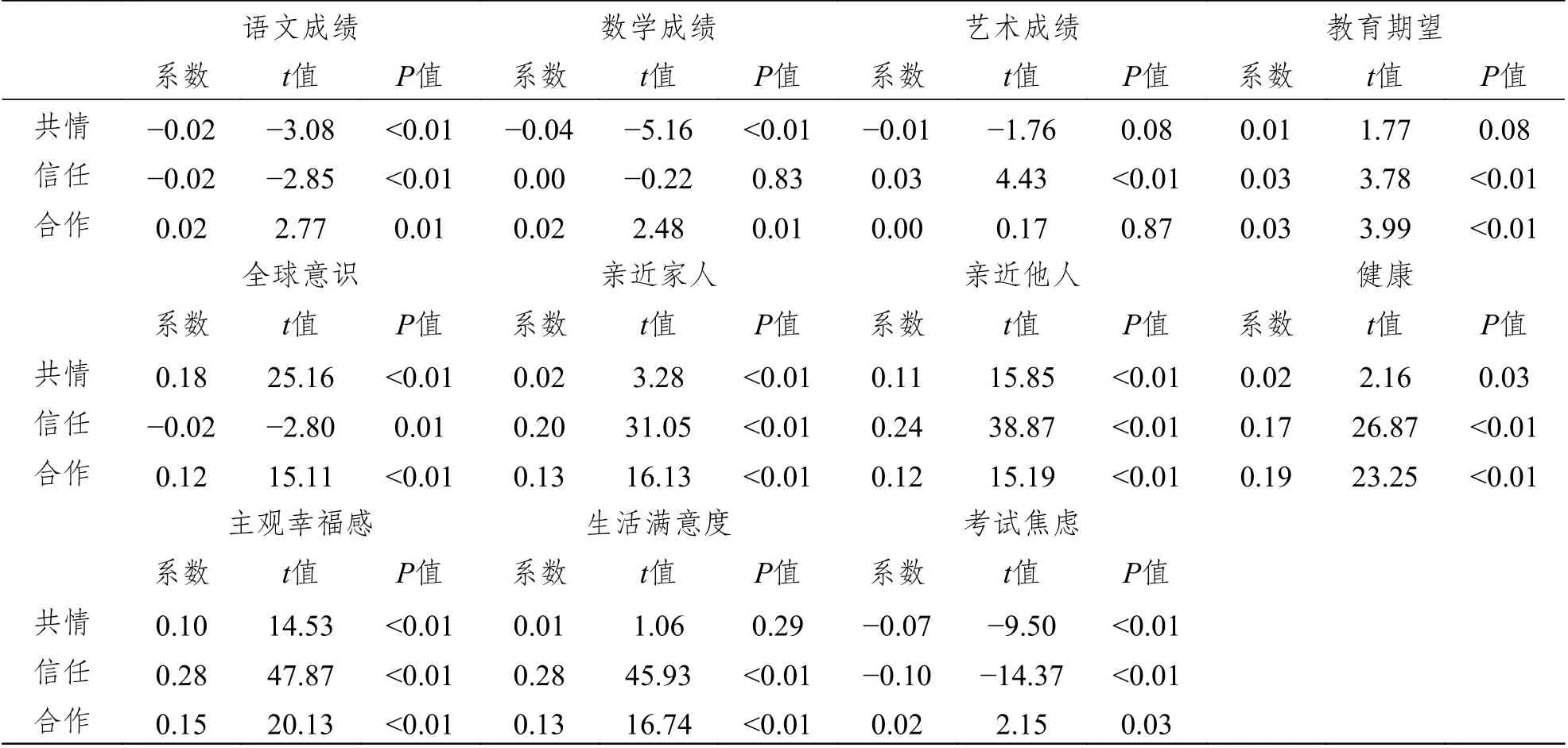

所谓生活结果(life outcomes),是指与学生的生活和成长密切相关的结果变量。OECD青少年社会与情感能力研究的测评框架认为,包括协作能力在内的社会情感能力对学生的生活结果变量都应该具有积极影响(Kankaraš & Suarez-Alvarez,2019)。因此,学生问卷中设计了涵盖教育、公民意识、社会关系、健康、生活质量5大领域的11项生活结果变量,包括学业成绩(academic achievements,由语文成绩、数学成绩和艺术成绩3项组成)、教育期望(academic aspiration)、全球意识(global mindedness)、亲近家人(closeness to family)、亲近他人(closeness to others)、健康(overall health)、主观幸福感(subjective wellbeing)、生活满意度(life satisfaction)、考试焦虑(test anxiety)。本小节继续采用多元线性回归来考察协作能力如何影响学生在5大领域的生活结果变量。10岁组和15岁组的回归结果分别呈现在表10和表11中。本部分的所有回归均采用WT2019变量进行加权,所有回归系数均为控制背景变量条件下的标准化系数,显著性水平设置为P<0.05。

表10 协作能力对生活结果变量的回归结果(10岁组)

表11 协作能力对生活结果变量的回归结果(15岁组)

在教育方面,对于10岁组学生而言,共情、信任、合作对语文、数学和艺术三科成绩都具有正向影响,但部分影响在统计上不显著(如合作对数学成绩、共情对艺术成绩)。合作对教育期望有显著正向影响,但信任对教育期望有显著负向影响。对于15岁组学生而言,合作对语文成绩、数学成绩和教育期望有显著正向影响;信任对艺术成绩、教育期望有显著正向影响。

对于全球意识变量,可以看出,10岁组和15岁组在影响模式上非常一致。共情和合作都对全球意识具有显著正向影响,而且共情的影响程度要高于合作。但是,信任对全球意识具有显著负向影响,只是影响程度比较低。

在亲近家人和亲近他人这两个社会关系变量上,从回归结果可以看出,协作能力对两个年龄组的社会关系均具有显著正向影响,特别是对于15岁组来说,信任的影响程度明显高于共情和合作。

对于健康变量,采用5级评分的方式让学生评价自己的健康状况。从回归结果可以看出,无论是10岁还是15岁组学生,协作能力对学生自我健康的评价都有显著正向影响。

最后是生活质量的3个结果变量,包括主观幸福感、生活满意度和考试焦虑。对于10岁组学生而言,共情、信任和合作都对学生主观幸福感和生活满意度具有显著正向影响,都能够提升学生的幸福感和满意度。信任和合作都对考试焦虑具有负向影响,能够缓解考试带来的焦虑情绪。对于15岁组而言,共情对主观幸福感具有显著正向影响,对考试焦虑具有显著负向影响;信任对主观幸福感和生活满意度具有显著正向影响,对考试焦虑具有显著负向影响;合作对主观幸福感、生活满意度和考试焦虑都具有显著正向影响。

四、讨论

(一)进一步的讨论

基于苏州市参与OECD青少年社会与情感能力研究的测评数据,本文对苏州市10岁组和15岁组的学生在协作能力上的表现进行了较为全面的分析,不仅描述了各能力之间的相关性,也描述了苏州市样本学生的协作能力在年龄、性别、城乡、学校类型上存在的差异,并且进一步利用回归分析从多个层面探寻协作能力的影响因素,以及协作能力对5大类生活结果变量的影响。

描述统计的结果表明,协作能力的3项子能力之间具有较为密切的联系,而且与其他12项子能力也具有较高的统一性,在协作能力上具有较高水平的学生,往往在其他能力上也具有较高水平。但是对于不同群体而言,协作能力仍然具有较为明显的差异,比如10岁组学生的协作能力要明显高于15岁组学生,但是在10岁组内部,女生要高于男生,而在15岁组内部,则是男生高于女生。此外,从学校所在地的经济发展水平来看,中心城区学生在协作能力上普遍优于农村学生,因此协作能力的城乡差距也值得研究者们关注。

对影响因素的分析从学生、教师、学校、家庭等多方面展开,发现了一系列对两个年龄组的协作能力都具有一致性显著影响的变量。这些变量可分为正向和负向两类,其中以正向因素居多,包括家庭拥有物、家庭藏书量、安全感、朋友关系、好习惯朋友、室内活动时间、室外活动时间、理解型母亲、理解型父亲、家长高期望、师生关系、学校归属感、学校合作氛围、校外活动;负向因素有上网时间、亲子问题。在正向因素中,既有家庭社会经济背景和学生习惯的客观变量,也有对朋友、父母、老师、学校等感受的主观变量。这些因素的改善均有助于苏州市学生协作能力的提高。在这些因素中,最值得注意的是理解型的父母亲。理解型的父母更容易与孩子建立亲密的关系,让孩子得到更多尊重,因此孩子也更能够理解和信任他人,与他人顺利开展合作。不仅如此,从父亲和母亲的影响程度来看,理解型母亲更能够提升10岁组学生的协作能力(标准化系数更大),而理解型父亲则更能够提升15岁组学生的协作能力(标准化系数更大)。由此可见,在学生成长发展的不同阶段,父亲和母亲所扮演角色的重要性在发生变化,而此种变化直接关系到学生协作能力的培养和发展。在负向因素中,最值得注意的是上网时间,该变量对10岁组和15岁组学生的协作能力都有显著影响。这说明,对于苏州市学生来说,互联网的使用应当有所限制,长期使用网络容易导致学生的沉迷甚至网瘾,割裂学生与社会的联系,使学生深陷网络的虚拟空间无法自拔,其社会性能力的发展容易变得滞后。

最后,本文还分析了协作能力对11项生活结果变量的影响。这些生活结果变量衡量了苏州市学生各方面的发展状况,而协作能力对这些生活结果变量大多具有积极显著的影响,尤其是在亲近家人、亲近他人、健康和主观幸福感这4个变量上,共情、信任和合作3项子能力都表现出稳定而一致的显著正向影响。因此可以认为,协作能力高的学生,自我感觉更加健康向上,也更加愿意与别人和谐相处,对幸福生活的感知也更加强烈。从此种意义上来讲,通过提升协作能力来提升学生身体和心理健康水平,是非常必要且具有良好效果的。

(二)研究结论与启示

青少年社会与情感能力研究是OECD新近开展的一次大规模全球性调查,也是社会情感能力的概念提出以来第一次正式实施的全球性测评,苏州市参与此次调查的意义非同一般。本文聚焦协作能力这一维度,对苏州市10岁组和15岁组学生的数据进行了较为全面的分析,主要有三点研究发现。

第一,苏州市学生的协作能力整体高于国际平均水平,在年龄、性别、城乡方面都呈现出一定差异,性别和城乡差异尤其值得关注。基于学生自评数据的10岁组能力得分要高于15岁组,这一结果可能与低年龄组学生的自我称许水平更高有关(基于家长评价的差异值明显低于基于自评数据的差异值)。同样基于学生自评数据的性别差异分析表明,10岁组中男生的协作能力低于女生,而在15岁组则刚好相反。最后,城乡差异的分析表明,无论是10岁组还是15岁组,中心城区学生的协作能力都要高于农村地区学生。

第二,个体、家庭、教师、学校等各层面都存在着能够显著影响苏州市学生协作能力的因素,其中理解型父母和上网时间值得关注。在背景变量中,家庭拥有物和家庭藏书量具有稳定的显著正向影响。在学生变量中,安全感、朋友关系、好习惯朋友、室内活动时间和室外活动时间这5个变量都具有稳定的显著正向影响,而上网时间具有显著负向影响。在教师变量中,师生关系具有稳定的显著正向影响。在学校变量中,学校归属感、学校合作氛围、校外活动具有稳定的显著正向影响。在家庭变量中,理解型父亲、理解型母亲、家长高期望这3个变量具有显著而稳定的正向影响,而亲子问题则具有显著而稳定的负向影响。理解型父母作为教养方式的重要变量,能够显著提升10岁组和15岁组学生的协作能力,而且在10岁组中理解型母亲更重要,而在15岁组中理解型父亲更重要。此外,上网时间的消极影响较为严重。

第三,协作能力对11项生活结果变量大多具有积极影响,但要重视不同子能力之间存在的差异。在本文分析的5大类11项生活结果变量中,协作能力对亲近家人、亲近他人、健康和主观幸福感具有稳定的显著正向影响,而且这些影响在10岁组和15岁组基本一致。对于其他生活结果变量,3项子能力之间普遍存在差异,有时甚至作用完全相反,因此值得在今后的研究中加以反思和重视。

根据上述分析,本文有如下两点启示。

第一,协作能力的影响因素是多种多样的,因此提升学生协作能力应该采取点—面结合的方式。本文对于影响因素部分的分析表明,在学生、教师、学校、家庭等各个方面,都存在着能够显著影响协作能力的变量。协作能力作为重要的社会情感能力,千万不能单一化其提升路径,片面强调某个或者某类因素的作用,而需要从个体、家庭,到教师、学校乃至社区等多方进行考量。但是,在众多因素之中,也有一些值得重视或者说长期被轻视的因素,需要更多的关注,如理解型父母、上网时间。关注上网时间对于当下疫情常态化防控时期的网络教学尤其重要。

第二,协作能力对学生生涯发展具有积极意义,但仍需进行科学而客观的分析,不可片面夸大。本文的分析揭示了协作能力对于5大类生活结果变量的影响,从中不难发现一些积极的作用,比如对自评健康和幸福感。但值得注意的是,对于其他变量,尤其是舆论较为关心的学习成绩变量,苏州市的分析结果并没有传递出完全的积极信号。作为研究者,一方面,我们要注意本次是OECD青少年社会与情感能力的首次测评,各项工具也在不断完善之中;另一方面,对于协作能力与学业成绩的关系,目前已经有不少研究,但难言最终定论,需要在现有数据的基础上进一步利用更完善的统计技术进行挖掘。