《辞海》修订工作回忆片段

2021-08-23孙琴安

孙琴安

《辞海》自问世以来,至今已85周年了。有时在报刊上读到一些与《辞海》相关的文章,也不禁会勾引起自己参加《辞海》修订工作的一些回忆。虽然已是47年前的事了,但犹历历在目,仿佛昨日。

一、参加外国文学条目修订

1974年春,我正在崇明前进农场劳动,场部忽然来电话,要我去参加《辞海》修订工作。因为我前些时候曾被《文汇报》、县团委借调过,所以此次又照例与连队领导打了招呼,便去指定的地点——瑞金二路272号(即今上海古籍出版社)报到。

接待我的是一位姓许的中年编辑,从他口中得知:上面要加快《辞海》的修订工作。过去《辞海》都是由专家权威修订,工农兵不能碰,现在工人阶级要占领上层建筑,包括《辞海》这座金字塔。所以请各位来“掺沙子”,修订《辞海》,占领《辞海》。接着还对我们六位代表作了介绍。除了我和小孔来自农场,其他几位都来自工厂企业,如张锦江来自有色金属压延厂,徐润苟来自江南造船厂,都是各单位的文艺骨干,二十来岁,很有活力和生气。

当时我们的任务主要是修订外国文学条目。年长几岁的张锦江被推选为修订组组长。因为工作需要,我们必须阅读作品。那些在“文化大革命”初期被视为“封、资、修”而查封和焚烧的世界文学名著,如雨果的《悲惨世界》《九三年》,巴尔扎克的《邦斯舅舅》《搅水女人》《高老头》,以及列夫·托尔斯泰、福楼拜、契诃夫、狄更斯、雪莱、拜伦、歌德等人的作品,一下子全都涌现到眼前,在那个书荒的年代,真令我们心花怒放,大饱眼福。我们如饥似渴地阅读,然后进行热烈地讨论,并对《辞海》有关条目作修订。因此,阅读、讨论、修订,成为我们每天的基本工作。而其中的阅读是最引发我们兴趣,吸引我们的眼球的。

二、一场风波

我们修订组在古籍社大约只工作了十几天,便搬到陕西北路457号上海人民出版社《辞海》编辑室,即今天的上海辞书出版社所在地。这里也是一幢洋房,但比瑞金二路的要气派多了,办公室也是宽敞许多。我们的外国文学修订室在二楼,旁边即是文艺室。室主任叫聂文辉,分管古代文学条目的叫汤高才,分管书画条目的叫陈炳,分管电影条目的叫郭皎,带着新来的年轻编辑郑利平,后来还来了阮智富和分管戏曲条目的老张。主持《辞海》工作的则是洪泽和戚铭渠,其次则有束纫秋。

我们来此不久,便遇上了一场风波,大楼的墙壁和走廊上忽然贴出了许多大字报,都是针对洪泽的。辞海园里人心惶惶,我们一时都懵了。文艺室的编辑悄悄告诉了我们真相:原来洪泽感到《辞海》是一部应用相当广泛而又颇具权威的工具书,现在都让工农兵来修订和定稿,他有点不放心,感到也应该有各领域的专家学者来定稿,于是便到奉贤五七干校看望在那里劳动改造的所谓“反动学术权威”,想请他们一起来参加定稿工作。这一下子可不得了了,炸了锅似的。因为当时毛泽东提出工人阶级必须领导一切,所以工宣队更是认为这是复辟思潮,洪泽还是想走老路。这是对工农兵的态度问题。因为我们外国文学修订组年纪轻,又多来自工厂,工宣队就来到我们这里,发动我们写大字报,击退复辟思潮。其实我们对事情的来龙去脉并不清楚,就在工宣队的动员下写了张大字报,题目是《千斤之锤谁来打?》凑热闹似地贴了出去。

洪泽像没事似的,依然大摇大摆地走进走出,也不知他内心怎么想的。过不多久,事态也就平息了下去。不过,主持会议、传达上面精神,显然都由戚铭渠来负责。他说话带有浓重的浙东口音,不太好懂,面无表情,很少说话,虽觉有点严肃,但人很厚道。我们对他都敬而远之。

三、参加古典文学条目修订,向章培恒请教

外国文学条目修订完毕后,文艺室的编辑又请我去参加中国现代文学和新闻条目的修订。但这些领域的条目并不算多,真正重分量的是中国古典文学条目。当时汤高才组建修订小组时就想调我过去,现在知道我的现代文学和新闻条目修订完毕就来与我商量,请我参加中国古典文学条目的修订。但我参加了一段时间后,看看秋收将临,便想回农场参加劳动,不想修订了。为了使我安心修订工作,《辞海》编辑室根据我的平时工作表现,破例决定把我从农场调到《辞海》编辑室工作。组织部门还派汤高才去前进农场商量协调,征得农场同意,只等年底发调令。汤高才从崇明回来后向领导汇报了我的工作调动情况,又满心欢喜地把消息告诉了我。这样我也就安安心心地继续在《辞海》参加起古典文学条目的修订工作。

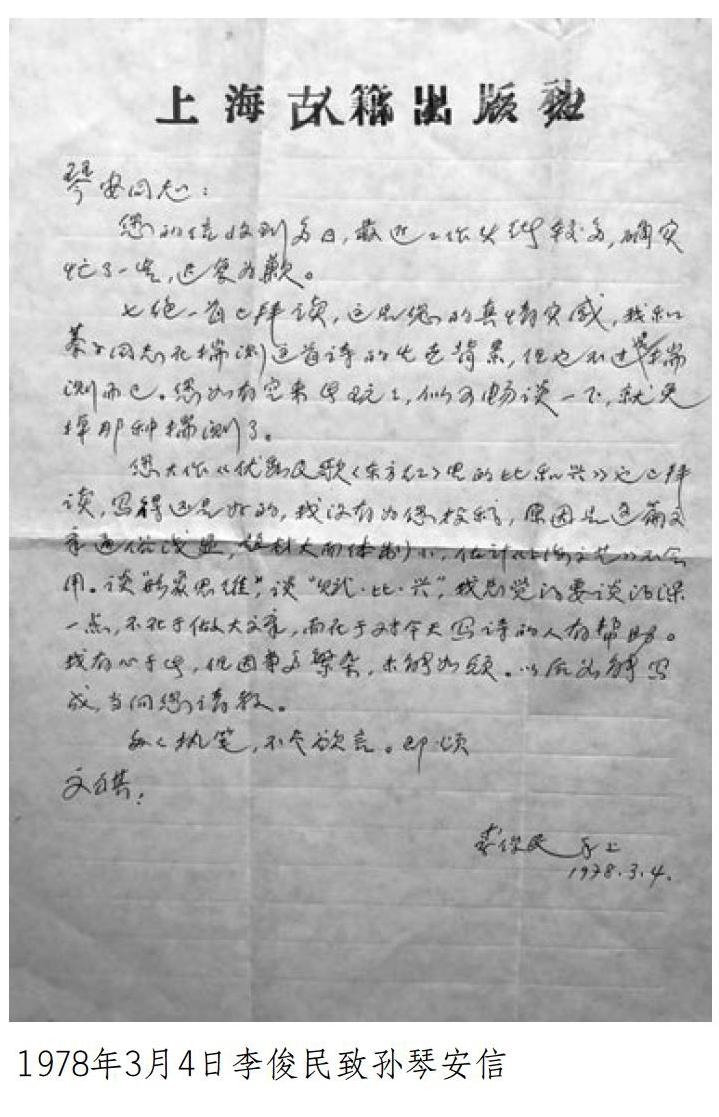

古典文学也有一个修订组,组长是复旦大学教师章培恒,组员有李俊民、陈振鹏、李国章、谭兰芳和我,一共6人。其中李俊民岁数最大,当时已七十多岁,头上还戴着“黑帮分子”的帽子,是上海出版界的“反动学术权威”。后任上海市社联副主席、上海古籍出版社社长。陈振鹏也已五六十岁,原《新民晚报》副刊组副组长,后任上海古籍出版社副总编、编审。李国章系复旦大学中文系毕业,后任上海古籍出版社总编、社长。谭兰芳为复旦大学青年教师,我岁数最小,二十多岁。但大家关系相当融洽,都能畅所欲言,发表己见。大家对修订工作的态度也相当认真仔细,对每个条目都是逐字逐句地讨论琢磨,有时碰到疑难时,甚至讨论一整天都定不下来。

章培恒当时虽是组长,但他头上有一顶“胡风分子”的帽子,尽管曾被摘除,可到了“文革”中,这顶帽子又被戴上。《辞海》编辑室的领导,特别是进驻《辞海》的工宣队,曾不止一次地把我和谭兰芳找去谈话,关照我们:“章培恒曾是‘胡风分子,你们年轻不要被这些旧知识分子牵着鼻子走,要注意他们的新动向。”

其实,章培恒是个很本分的人,除了天天来上班讨论條目,其他事都与他不相关。走路谈话总是轻轻的,从不串门,总是规规矩矩地坐在他那个固定的办公室椅子上看书写字,也很少与人打招呼。我和谭兰芳有些什么问题请教他,他都会耐心地向我们讲解。所以,我和谭兰芳私下里都感到:像章培恒这样的知识分子,学问那么渊博,为人也那么正派,哪有什么问题?我们压根儿就没把他当作“胡风分子”看,一直尊敬地称他章老师。

在那个特殊的年代里,许多古典文学作品都被视为封建糟粕而被查封,一般人看不到,我们由于审稿工作需要,办公室里堆满了各类文史读物,如《四部备要》、各种丛书、别集,几乎全是线装书,而且根据审稿进程不断更换,真可谓书海茫茫无从下手,一时难摸边际。这时章培恒、李国章等便经常告诫我:“既要钻得进,又要拔得出。钻不进去不行,但钻得进拔不出也不行。”

此话真可谓金玉良言,至今受用不尽。记得《佩文韵府》《中国丛书综录》等一些大型工具书的使用都是在章培根手把手地亲自传授下才学会的,以后我专门从事中国古代文学研究,细心回想起来,第一个把我领进学术殿堂的,还真的要数章培恒。由于我后来与章培恒成了同行,所以有时开学术会议,我们仍经常有机会相见交流,数十年来一直保持着良好的关系。

四、刘大杰与李俊民

刘大杰是《辞海》古典文学的分科主编,对《辞海》的修订工作十分关心。好在他家住静安寺乌鲁木齐路,离陕西北路的《辞海》编辑室不远,仅两站地之隔,只要有空便会来看看,询问工作的进展情况或疑难条目的处理。他此时虽已年过古稀,但精神尚健,一来总是谈笑风生,使我们这间一向安静的办公室变得活跃起来。

给我印象最深刻的是刘大杰爱抽烟。而且他每次抽都要先分一支给李俊民,然后给陈振鹏。李俊民也从不客气,拿了就抽,有时还与刘大杰对抽,仿佛老朋友似的。我们当时都觉得有些奇怪,因为李俊民是“文革”中上海最早被揪出来的八大“反动学者”之一, 当时头上还戴着帽子,有些人还怕与他交往,但刘大杰却根本不在乎,与他边抽烟边聊天,非常随便。后来我曾问李俊民,他对我说:“我和刘大杰是老同学了,又同岁,都是郁达夫的学生,我们的交往已有几十年的历史了。”

“噢,原来如此!”我一听刘大杰与李俊民都是郁达夫的学生,兴致来了,又问:“你们既然是师生关系,感情一定不错吧?”

“那当然。”李俊民笑道:“我和刘大杰在武汉大学读书时,可以说都是郁达夫最为满意的学生。郁达夫后来曾住上海静安寺附近,离刘大杰住处不远。所以他们的交往更多些。后来刘大杰继续教书做学问,而我干革命去了,所以他的学问要比我好。”

后来李俊民还与我谈起过民国时期许多文人的逸事,包括他与潘漠华等人的关系。刘大杰去世,李俊民、章培恒、李国章、谭兰芳和我都曾去参加追悼会。追悼会由苏步青主持,周谷城等都参加了。此后,我与李俊民保持着“忘年交”的关系。我的研究生毕业论文《试论刘禹锡在唐诗中的地位》还是在他的推荐下,在《文艺论丛》上发表的。多年以后,发我文章的编辑王一纲调到文学研究所,还对我说:“你的这篇文章是李俊民先生坐轿车亲自送来的,交我手上。他如此重视。我当然要认真对待。没想到你这样年轻。”自此,我对李俊民更加心存感激,与他的家人都很熟,直至他临终。

五、有趣的专家“会诊”

我们修订《辞海》古典文学条目时,“批林批孔”“评法批儒”运动也在进行,给我们的修订工作带来一定的阻力,同时也带来了一些难点。如在对杜甫、韩愈、李商隐、苏轼等人的评价上,都产生过一些分歧。对于这些有分歧有争议的疑难条目,我们一方面听刘大杰讲他过去与毛泽东的交谈情况,一方面也会集中一些古典文学领域内的专家学者来“会诊”。记得复旦大学的王运熙、顾易生、李庆甲,华东师范大学的万云骏、郭豫适等都来“会诊”过。那时除了刘大杰、万云骏上了岁数,王运熙、顾易生、李庆甲都不过只是四五十岁的中年人,蒋凡甚至还有点青年人的模样。除此之外,徐鹏、陈允吉等也都个别来找过章培恒。无论是大家“会诊”,讨论疑难条目,还是个别来访,交谈的几乎都是学问。这在当时的环境气候下和“评法批儒”的政治声浪中,的确是十分罕见的,而我每次讨论都在场,有时居然也发表意见,高谈阔论,现在想来,实在幼稚。但这些专家对我这个来自农场、尚未入门的小青年从不轻视,相反对我还非常友好,总是很认真地听我把那些肤浅的见解讲完,有时还加以鼓励。

所以,有一次在刘大杰、李俊民、王运熙、顾易生、章培恒、万云骏、郭豫适的“会诊”结束以后,汤高才曾深有感触地对我说:“小孙啊!你可真是幸运得很,有这么好的学习条件。我们过去在复旦大学读书,根本没有机会见到这些名教授,更不用说交流请教了。有一年黑板报说刘大杰要做一次讲座,学生们早就等在教室里,挤得满满的,有的来聆听,有的只不过来一睹名家风采。而你现在居然经常有机会与这些名家接触交谈,讨论学问,这是我们过去想都不敢想的事,就连研究生也没这么好的条件,你要珍惜这些机会,好好努力啊!”

此话当时体会不深,现在想想的确是语重心长,千真万确。绝大多数人的学问都在大学读书时学来的,而我都是从《辞海》修订工作中学来的,并且有这么多的机会能与这么多的名家接触请教,获益之多,实难想象。况且后来我又有机会跟从万云骏先生读研究生,专攻诗词,又是幸中之幸!

六、《新民晚报》三名流:

林放、束纫秋、冯英子

《新民晚报》是上海乃至全国都有影响的报纸。上海市民有句谣谚:“《新民晚报》,晚饭吃饱,早点睡觉。”意思是下班回家,一张《新民晚报》,一顿晚饭吃好,就可以睡觉休息了。这份报纸已成为上海市民生活的一部分,足见其影响之大。但在“文革”中,该报却被迫停刊,编辑、记者被解散,自找出路。其中报社中有一批核心人员都被安排到《辞海》编辑室工作,如《新民晚报》社原社长、杂文家赵超构(即林放),原总编辑束纫秋,总副编辑、名作家冯英子以及编辑汤高才等,《辞海》园里经常可以看到他们的身影。

赵超构当时在《辞海》语词组工作,年近古稀,看上去个头很小,又瘦,但精神矍铄,两眼炯炯有神,臉色白里透红。因他耳朵有点聋,戴着助听器,交流不太方便,所以他一般不与人交谈,独往独来。他吃起饭来胃口很好,每天上午休息期间,《辞海》园里会播放广播体操的节目,他是必到的,而且广播体操做得很认真,伸臂、弯腰、扩胸、踢腿等动作做得都很到位,干净利落。他的笔名“林放”在上海是家喻户晓的,比他的真名影响大得多。

汤高才曾在我们古典文学室不止一次地说起赵超构。他说:“你别看他小老头儿一个,毛主席曾经七次接见过他呢!”令我大吃一惊。汤高才又说:“过去赵超构在《新民晚报》时,往往先看一会报,喝两口茶,不说话,很安静。过一会儿,才开始动笔写文章。大概事前已经先构思好了,他写下的文字都非常流畅,一般就不作修改,至多就改动几个字,一篇好文章就出来了。”

听了汤高才的介绍,我对赵超构非常敬佩,总想有机会接近他,能与他聊两句,但见大家都与他敬而远之,极少见他与人说话,所以也就不敢冒昧。直到10年以后,我因写毛泽东与文化名人的交往,需要采访大量文化名人,才来到他的家中(当时住虹口区),有了交谈,他还建议我看他的回忆文章,然后我又借助其他人的回忆,以及他所写的《延安一月》一书,终于写成《林放七见毛泽东》一文,把他七次晤面毛泽东的前后顺序捋清楚了。

同是《新民晚报》的领导,束纫秋的外表与赵超构完全不同,高大魁梧,风度翩翩,一头银发却更增加他的风度、威仪和魅力。我初次见他,简直不敢近前,他却微笑着引我进入他的办公室,因为他当时与洪泽都是《辞海》的领导。我的一位朋友要带些话给洪泽,而恰巧此时洪泽刚好走开,我才有了与束纫秋的初次接触。他很重视古典文学条目的修订,经常到我们办公室一起参与对疑难条目的审订。对当时“评法批儒”的那一套儒、法斗争的评价标准,他虽不明确反对,但听得出来,他是不太认同的,经常用一种含蓄的、设问的语言提出来,以供大家参考。应该说,他对中国古代文史知识的了解还是相当丰富的,知识面也相当广博,所提问题也有一定的深度和专业水平,不左,也不偏激,所以我们还是相当乐意和喜欢他的加入的。可惜他因工作头绪多,后来就未能常来。

我离开《辞海》,去华东师大读研究生后,听说束纫秋担任了辞书出版社社长、总编辑和《辞海》副主编,感到很欣慰,因为他的能力、知识结构、思想观念都足以担当这一角色。1982年,《新民晚报》复刊,又调他去重当总编辑,与赵超构再度合作,使该报重焕生机,重新赢得读者的喜爱。

束纫秋喜欢看昆曲,我后来曾在兰心大戏院碰到他几次,那时约在80年代中期,他风度依旧,饶有谈兴,但因熟人不少,交谈中经常被人打断,后来我只能礼节性地问候几句。据说前两年刚去世,应该是很长寿的。

我与冯英子的接触要晚一些。那时已是1974年的冬天,我常去一楼的资料室查书看杂志,总能看到一个面色黝黑的长者与人聊天,个子中等偏矮,穿一件短大衣,戴一頂黑绒鸭舌帽,聊到得意处,总会开心地笑。因为资料室不能大声喧哗,所以他的说话总是压得很低。也不知道他们在谈些什么,我也从未关心过。后来汤高才告诉我,他就是冯英子。

冯英子是位著名的老报人,文章很多,名气也大。只是当时与他无工作上来往,所以也只是认识,从未深谈。直到十多年后,我写毛泽东与文化名人交往实录,写到范长江和储安平时曾采访他。那时他还在《新民晚报》工作,可能是返聘,与张林岚等老报人一起接待了我。在问及储安平之死的问题时,冯英子说:“对于储安平的失踪,有两种说法:一种说法是他在新疆劳动改造时,往北逃到苏联去了。如逃到苏联,今天应该有个眉目了,但至今未有说法。另一种说法是有人看到他往东到青岛去了,而到青岛则是跳海去了。但谁也说不清楚……”

他晚年曾写过一部回忆录《我走过的道路》,其中对他参加抗战认识范长江、从事新闻事业的经历叙述甚详,引发了我的兴趣,为此我写过一篇评论刊发在香港《大公报》上。一次路过他家附近,顺便去看望他,此时他已90高龄,与他老伴都躺在家中客厅的沙发上,脚搁凳上,虽还认识我,尚能谈吐,思路清晰,但显然已是老态龙钟。我问他:“你对抗战初起的记者生涯写得如此详细,是不是当时写有日记作了参考?”他说:“没有日记,都是凭自己的记忆写的。”我钦佩地说:“你好厉害喔!”他嘿嘿地笑了,使我想起了在《辞海》最初认识他时的笑容。

我在《辞海》参加修订工作足有两年,其间不仅接触了许多专家名流,而且也获得了不少专业知识,为自己日后的文史研究工作打下良好的基础。这是我的一个人生驿站,也是一个很好的机缘。我的中学同学蒋国华,当年参加的是《辞海》中医条目的修订,我俩有时外出旅游,只要一谈起当年参加《辞海》修订的情景,至今仍会感慨不已,感恩不尽。

(作者为上海社会科学院文学所研究员、上海市文史研究馆馆员)

责任编辑 周峥嵘