洪涝灾害下的古遗址脆弱性影响因素分析

2021-08-23孙延忠

孙延忠

摘要:提高预防保护能力以及防灾抗灾能力是当前古遗址保护工作面临的重要问题,开展洪涝灾害对古遗址脆弱性的影响因素分析则是对古遗址文物脆弱性评估和预防性保护的关键。对古遗址遭受自然灾害的案例分析、古遗址特征分析、病害特征分析以及洪涝的作用机理分析显示,影响古遗址脆弱性的因素主要表现在遗址本体性质、赋存环境及遗址保护管理三方面。在文物本体特性方面,主要有文物的材料、结构特性以及影响文物结构稳定性的裂隙、掏蚀、坍塌、冲沟这4大病害类型;在保护管理方面,主要有遗址的保护机构、人员、防洪排水系统建设情况、保护工程和保护规划的实施情况、监测预警系统6大因素;在赋存环境方面主要是遗址微地形地貌等场地条件。

关键词:古遗址;脆弱性;影响因素;洪涝灾害;预防性保护

引言

我国古遗址种类众多,规模庞大,但大多质地脆弱。近年来,全球自然灾害频繁发生,威胁着古遗址文物的安全,使其随时可能遭到破坏甚至毁灭。在所有的自然灾害种类中,洪涝灾害对古遗址的影响最大。洪涝灾害对于古遗址具有波及范围大和破坏程度高的特点。因此,提高预防保护能力以及防灾抗灾能力是当前古遗址文物保护工作面临的重要问题,而开展洪涝灾害对古遗址脆弱性的影响因素分析则是对古遗址文物脆弱性评估和预防性保护的关键。

通过对国内外洪涝典型案例分析发现,在自然灾害背景下,古遗址文物自身的脆弱性是必然存在的。在面临自然灾害时,首先,古遗址文物本体自身结构、材料的承灾能力以及所在地区的地理、气候环境具有决定性的作用;其次,文物保护工程的长期实施对于古遗址的稳定性也至关重要;再次,古遗址分布区域是否具有较好的防洪排水系统也会极大地影响洪涝灾害的发生频率和严重程度;最后,保护管理方的应急能力及防灾能力建设也为文物抵御灾害增加了筹码,专业的管理机构往往可以在灾害来临时及时做出反应,同时具有较好的灾后重建能力。

一、我国古遗址类文物基本特征分析

古遗址属于不可移动文物的一大类型,在其名称问题上,除古遺址外,还有古文化遗址、大遗址等概念,这些都属于古遗址在不同概念和范围下的定义,通常可以等同地将其看作古遗址。根据国家文物局统计,目前我国古遗址类全国重点文物保护单位数量达1194处,占国保单位总数的23.6%,这些古遗址具有年代分布宽泛、地域分布范围广、规模大、类型多样、保存状况差异较大、保护管理机构类型多样等特征。

(一)基本属性特征

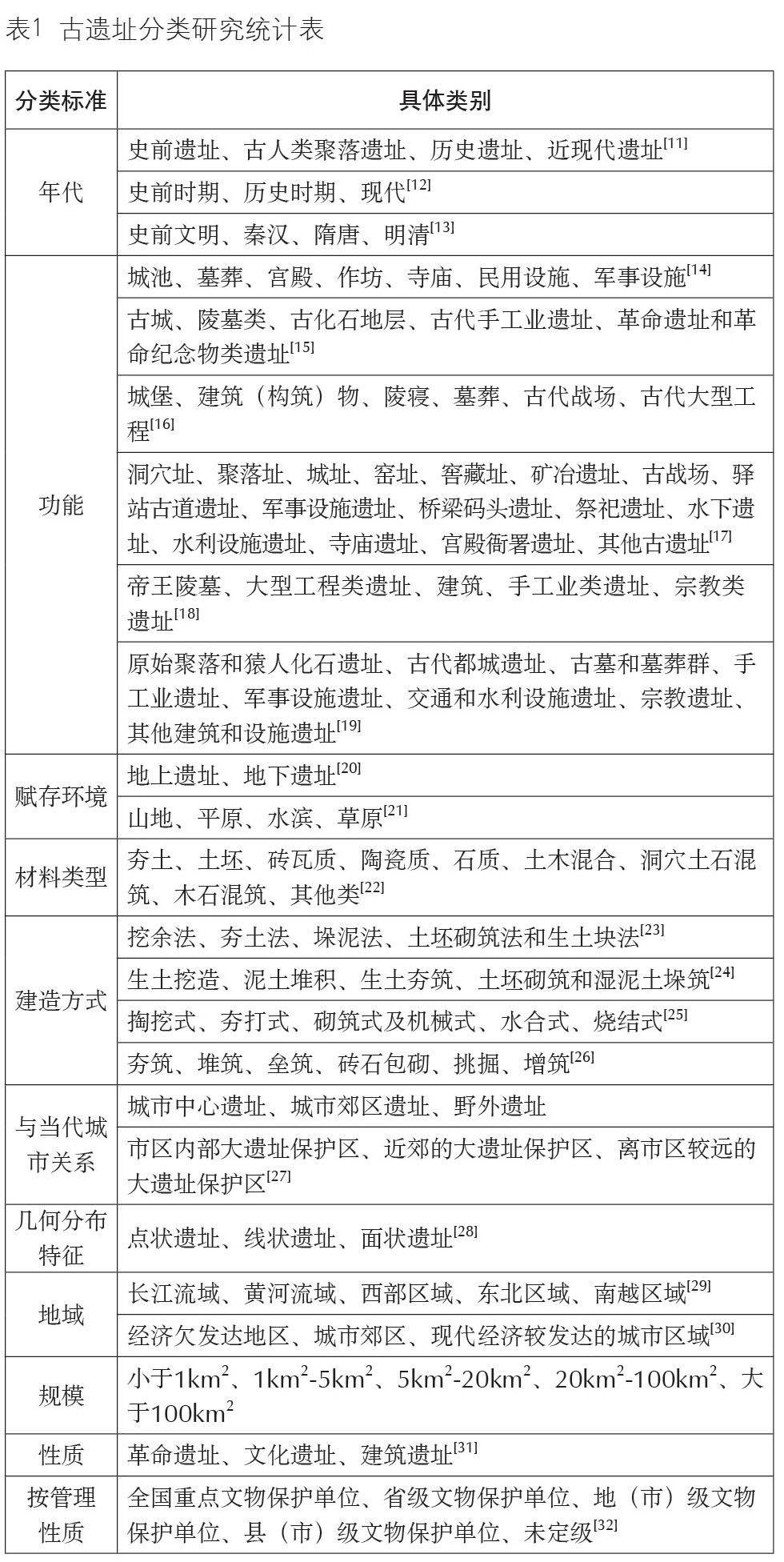

由于古遗址组成部分的复杂性,要想对其开展针对性的保护研究,就需要通过合理的分类研究进一步总结古遗址文物的基本特征。在古遗址的分类研究方面,本文主要对古遗址、大遗址、土遗址等不同意义上的古遗址表述进行了借鉴。李最雄、孙霄、陈同滨、陆建松、李海燕、唐建波、陈昀等人对大遗址分类研究进行了系统的梳理,主要有按照遗址年代、功能、现存状态、物理构成、管理性质等视角进行分类,具体统计见表1。这些研究显示,古遗址文物类型复杂,分类方式多样,且不同的分类方式下包含的类别也较为丰富。通过总结前人对于古遗址分类的研究成果,结合《第三次文物普查工作规范手册》,本文提出了古遗址类文物的六个特征如下:

1)价值特征。古遗址的价值特征是文物重要性的体现,一定程度上可以通过古遗址的年代、规模和保护级别加以反映。2)功能特征。古遗址大多为古代具有一定实用功能的特殊建筑物和构筑物遗存,如洞穴址、聚落址、城址为古代人们居住活动的场所,窑址、窖藏址、矿冶遗址为手工业加工提供了重要的场所。3)材料和类型特征。不同种类的遗址其建造材料和工艺会存在较大的差别,一般会根据遗址结构类型、功能、材料适宜性、技术发展程度等进行材料和工艺的选择,同时,不同类型的材料和工艺对遗址的稳定性也有较大的影响。4)赋存环境特征。古遗址依附于特定的载体和环境,如地上或地下的遗址,室内或室外的遗址,山地、平原、水滨、草原的遗址等,其赋存环境之间存在较大的差别。5)地域分布特征。根据遗址所在区位的行政地理特点,古遗址所属区域可分为中部及西北地区、东北地区、西南地区、东南地区,不同地区遗址的分布数量、密度、类型等都存在较大差别。6)管理特征。为加强文物的保护工作,便利文物的管理,设置了相应的保护单位对遗址实施管理。同时,根据文物价值的重要程度,将遗址进行分级保护,一定程度上代表了保护单位对文物的管理能力。

(二)古遗址病害类型分析

文物病害作为古遗址文物脆弱性的表征和原因,对遗址本体的脆弱性影响较大。在自然营力和人为因素的影响下,遗址本体产生的大量病害,严重影响了其科学保存。在遗址本体的病害方面,孙满利等将干旱地区土遗址的病害分为两大类即自然破坏和人为破坏,自然破坏有5个亚类及14个病害表现形式,5大亚类主要有片状剥落、掏蚀、裂隙缝、冲沟和生物破坏;人为破坏有两种,即历史破坏和近现代破坏。如交河故城的主要病害有风蚀、雨蚀、根部酥碱、裂隙和坍塌;高昌故城西南大佛寺遗址的病害主要有坍塌、墙基残蚀、裂隙、泥坯破碎、侵蚀槽、孔洞残损、泥皮剥落、表面风化、人为破坏等。根据前人的研究成果,以病害发生发展的规律将遗址病害进行归纳总结,具体见图1。

(三)洪涝对古遗址影响机理分析

对于洪涝灾害来说,最重要的就是水的影响。在洪涝灾害对古遗址影响机理研究方面,刘佑荣等分别对平原地区土遗址和南方大型古遗址从地质环境角度分析了遗址产生病害的条件,得出水害是南方潮湿遗址的主要病害原因。孙满利提出,降雨对于土遗址的影响主要存在三个阶段,即土体崩解、形成冲沟、墙体失稳倒塌。姜枫通过有限元分析模拟白口城遗址北墙在不同降雨强度下墙体的稳定性程度,得出降雨对其北城墙的失稳滑塌具有重大影响。姚雪对明长城的保存状态和雨蚀病害类型进行分析,将降雨对遗址的破坏归纳为干湿破坏、冲刷破坏、坍塌破坏三种模式。余敏对金牛洞古采矿遗址的水患病害进行了研究,指出该遗址区存在的水害主要有地表雨水的冲刷、内涝对遗址的淹没以及河水倒灌。通过降雨及洪涝灾害对遗址本体的作用机理可以看出,洪涝对遗址本体的破坏主要在于对遗址材料和结构的作用,主要表现为遗址本体材料劣化、形态改变以及结构失稳。

二、古遗址文物脆弱性影响因素分析

通过对古遗址遭受自然灾害的案例分析、古遗址特征分析、病害特征分析以及洪涝的作用机理分析可知,影响古遗址脆弱性的因素主要表现在遗址本体性质、赋存环境及遗址保护管理三方面。

(一)文物本体影响因素

遗址本体影响因素分为遗址基本自然属性和遗址本体性质。

1.基本属性影响

遗址基本属性主要有年代、保护级别、规模三大影响因素。古遗址的建造年代从石器时代至近现代,通常来说,在不考虑其他因素的作用下,遗址年代越早,经受自然风化的时间越长,脆弱性越高,因此年代这一因素在一定程度上可以快速表征遗址本体的脆弱情况。古遗址文物的规模即其占地面积,遗址的规模越大,保护难度越大,遗址抵御灾害的能力越弱,脆弱性越高;反之,随着保护范围的减小,脆弱性则越小。针对不同文物的总体价值,可将遗址分为不同的等级,属文物保护的行政管理属性,一般来说,遗址级别越高,价值越高,在灾害影响的条件下重要程度越高。

古遗址在不同历史时期具有不同的使用功能,但功能分类内容较为注重遗址过去的作用,不能够较好地表征或影响古遗址的现状,因此,对于古遗址脆弱性来说,不能构成主要影响因素。

针对遗址的地域分布,主要在国家尺度上进行划分,如东南地区、东北地区、西北地区等,虽然不同的地域分布在一定程度上决定了遗址所赋存的环境、气候类型,但对于古遗址文物的脆弱性影响因素来说范围较大,包含内容较为宽泛,不能成为主要影响因素。

因此,在古遗址文物的基本属性特征来看,文物的年代、规模和保护级别这3类价值特性表征是影响古遗址文物脆弱性较为重要的因素。

2.本体性质影响

古遗址按本体建造材料可分为夯土、土坯、砖瓦、陶瓷、石质、土木混合、洞穴土石混筑、木石混筑等类型,是遗址脆弱性的直接表征或劣化原因。在洪涝灾害的作用下,遗址本体材料的劣化将会直接表征为遗址体表面片状剥落、裂隙、冲沟、掏蚀等病害。同时,由于自然原因形成的各种病害类型的表征也影响着遗址本体的进一步劣化,属于循环往复的过程,因此,遗址本体材料对于古遗址的脆弱性具有至关重要的影響。

在遗址的建造类型方面,可分为生土挖造、烧结法、夯筑、堆筑、垒筑、砖石包砌等,不同的建造工艺一定程度上决定了遗址的构造类型,对于遗址结构型病害的产生具有一定的决定性作用。但对于洪涝灾害来说,相对于遗址材料对脆弱性的影响程度,建造工艺对脆弱性影响较大。

此外,古遗址文物的所有病害类型都属于遗址本体材料劣化的表征。根据古遗址文物病害类型统计,遗址体表面存在的片状剥落、酥碱粉化和生物病害属于遗址体的表面材料病害,在洪涝灾害的影响下会进一步劣化,但和遗址本体结构没有较强的关联性,对遗址的脆弱性影响较小;裂隙和冲沟在洪涝灾害的影响下会持续发育,原本存在裂隙的区域会进一步发展成为冲沟,冲沟区域会进一步发展为遗址体结构上的倾斜,最终导致遗址体的坍塌;掏蚀和倾斜病害在洪涝的作用下会进一步转化为遗址体的坍塌,而坍塌病害作为所有病害类型劣化的最终结果,会对遗址整体的结构稳定性造成影响。因此对于文物本体的病害表征来说,裂隙、冲沟、掏蚀、倾斜和坍塌病害的存在对于古遗址脆弱性的影响较大,而片状剥落病害、酥碱粉化和生物破坏对遗址的脆弱性没有直接的影响。

综上,在文物本体影响因素方面,主要有遗址的基本属性和文物本体性质两大影响因素,具体见图2。

(二)文物赋存环境影响因素

遗址的赋存环境直接关联了遗址可能经受的自然风化和人为破坏的类型和程度,如遗址处于地上或地下、室内或室外、山地或平原等,都对遗址本体的脆弱性有着直接的影响,此外,遗址赋存的微环境的地形、载体土特性也是重要的影响因素。

1.自然环境

自然环境一般指古遗址所在场地的自然条件,包括地形条件、气候条件以及地质条件等。地形条件一定程度上决定了洪涝灾害的发生条件和发生区域,气候条件直接影响了该地区洪涝灾害的发生频率和程度;随着自然条件变差,古遗址文物的脆弱性不断增高。

2.遗址微环境

遗址微环境指遗址载体所赋存的微环境,如遗址周围的微地形、地貌对小区域内内涝的形成至关重要。同时,遗址所赋存载体的土体性质也对洪涝灾害的影响程度较大,如黄土地区特有的黄土湿陷性问题,在洪涝灾害的影响下容易引起古遗址的沉降和变形。

因此,在古遗址赋存环境方面,应重点考虑遗址所在区域的自然环境和微环境,具体因素见图3。

(三)保护管理

通过古遗址类文物遭受洪涝灾害的案例分析可以看出,除了本体特征以及文物赋存环境的影响外,古遗址所在文保单位的防洪排水系统建设、保护工程实施情况、保护管理机构的人员和应急能力都是对其文物脆弱性具有重要影响的关键因素。

遗址区域内防洪排水系统的建设情况直接影响了洪涝灾害下遗址区域内的排水、泄洪能力,决定了遗址体受洪涝灾害影响的程度。

保护工程的实施可以对遗址本体起到保护加固的作用,进一步防止文物本体材料的劣化,在极大程度上可以降低遗址本体的脆弱性。此外,相应保护规划的设计有利于对遗址区域进行科学规划和管理,降低或去除遗址区域内影响文物脆弱性的因素,为文物的科学保存提供较好的环境条件,因此长期保护工程和保护规划的实施对遗址脆弱性的降低具有重要作用。

保护机构的设立和保护人员的专业水平在一定程度上也可以降低洪涝灾害对遗址脆弱性的影响。专业的保护机构和保护人员在洪涝灾害发生前或发生时可以较为迅速地采取措施加以应对,并对遗址本体实施较为科学化的管理,同时也可以开展针对于洪涝灾害的相关预警工作。

因此,对于文物保护管理方面,遗址的保护机构、人员、遗址区域内防洪排水系统的建设、保护工程的实施情况、保护规划的实施情况、自然灾害的监测预警情况等因素都在一定程度上影响着古遗址文物的脆弱性(图4)。

三、结论

本文的研究表明,在洪涝灾害的影响下,古遗址文物的基本特征性质、本体特性以及赋存环境都对文物的脆弱性有着不同程度的影响,具体的因素有:在文物基本特征性质方面,主要影响因素有文物的年代、规模和保护级别;在文物本体特性方面,主要有文物的材料、结构特性以及影响文物结构稳定性的裂隙、掏蚀、坍塌、冲沟这4大病害类型;在保护管理方面,主要有遗址的保护机构、人员、防洪排水系统建设情况、保护工程和保护规划的实施情况、监测预警系统6大因素;在赋存环境方面遗址主要受微地形地貌及微环境等场地条件的影响。