千米瓦斯矿井小煤柱巷道滞后解危技术

2021-08-23刘毅涛王健达苏振国李少刚莫云龙毕慧杰

刘毅涛,王健达,苏振国,李少刚,莫云龙,毕慧杰

(1.鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯 017318;2.煤炭科学技术研究院有限公司 安全分院,北京 100013;3.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室(煤炭科学研究总院),北京 100013)

小煤柱护巷是当下发展的趋势,随着矿井埋深增加,采空区侧向悬顶对小煤柱巷道的影响程度增加[1-3]。对于千米矿井,本身自重应力较大,此外,采空区侧向悬顶总厚度增加明显,各层位悬臂在向下部传播后均对井下产生一定的应力作用,叠加影响下,千米矿井应力水平远高于中等埋深矿井[4-6],单纯依靠支护不能保证煤柱稳定性,从应力转移角度,小煤柱巷道需要进行切顶处理。

目前小煤柱巷道切顶卸压普遍提前预处理方式[7-9],但是,部分矿井由于施工条件限制,需要在悬臂形成后进行滞后解危。滞后处理顶板方面,多数矿井采取爆破手段进行卸压[10-12],但对于高瓦斯矿井,从安全防控角度,爆破安全性差,需要探究新的方法实现滞后解危。

水力压裂技术是将高压水注入厚硬岩层,在目标岩层中产生新裂隙或使原生裂隙持续扩展,从而达到弱化顶板的目的,与爆破相比安全性高。水力压裂技术广泛应用于高应力巷道围岩卸压方向,通过水预裂技术提前处理工作面顶板,改善沿空巷道地应力显现程度,弱化沿空巷道变形,从而降低矿压冲击风险[13-16]。

为此,以某千米瓦斯矿井1208工作面小煤柱巷道为背景,研究了双端封堵水力压裂技术滞后解危的适用性,并对施工效果进行了分析。

1 工作面概况

1208工作面为12#煤的1个临空工作面,东距1206工作面采空区约10 m,西为未采动区。工作面走向长1 430 m,倾向长200 m,平均埋深1 060 m,倾角3°~10°,煤层平均厚度3.6 m,夹矸0.9 m,工作面采高为4.5 m。

1208工作面覆岩存在2个关键层,分别为7.3 m中砂岩和5.8 m粉砂岩。1206工作面回采结束后,侧向顶板未及时垮落,形成悬臂梁结构,在高自重应力、侧向高支撑压力影响下,1208工作面回采期间矿压显现剧烈。

1206工作面回采过程中未采取卸压措施,同时该矿为瓦斯矿井,考虑采空区瓦斯积聚问题,爆破安全性差,从安全防控角度只能采用水力压裂技术。小煤柱巷道侧向顶板位于采空区上方,离层较大,单封堵水力压裂技术很难实现保压,因此采用双端封堵压裂工艺。

2 双端封堵水力压裂切顶卸压工艺

2.1 切顶卸压原理

切顶卸压原理图如图1。

图1 切顶卸压原理图Fig.1 Schematic diagram of top cutting and pressure relief

1208工作面回风巷道受1206工作面侧向悬臂结构影响,存在以下弊端:①侧向悬臂结构不稳定,突然断裂下小煤柱结构存在冲击风险;②在高自重应力和侧向悬臂结构影响下,小煤柱巷道处于高应力环境中,巷道变形量大,若叠加采动影响,巷道维护更为困难。对侧向悬顶结构进行切顶处理,可以促使悬顶结构尽快触矸,释放侧向压力,同时也对高位覆岩运动进行了控制。

2.2 双端封堵水力压裂工艺

双端封堵水力压裂系统组成如图2。

图2 双端封堵水力压裂系统组成图Fig.2 Composition diagram of double end plugging hydraulic fracturing system

双端封堵水力压裂工艺包括打钻、封孔、压裂3道主要工序,其中,封孔和压裂是2道独立的系统。封孔系统主要由手摇泵、蓄存油和水的储能器、封孔胶管、双端封孔器上下2个胶囊组成;压裂系统主要由高压水泵、高压胶管、注水钻杆、双端封孔器压裂单元、电子压力分站组成。

1)封孔系统。封孔前,先连接井下水管,低压水通过低压胶管进入封孔胶囊、封孔胶管和储能器,并充满整个空间,关闭球阀形成密闭空间。再用手动泵通过储能器给封孔胶囊和封孔胶管加压,密封岩孔压裂段,不使压裂段高压水外泄,封孔压力约为18~20 MPa。

2)压裂系统。压裂前,利用注水钻杆将双端封孔器送至预定压裂位置,并连接高压管路。调节高压水泵给压裂段加压,注水压力35~40 MPa,压裂时间不小于30 min。采用电子压力分站实时监控压裂过程,记录压力变化曲线。

2.3 双端封堵滞后解危保压试验

1208工作面小煤柱巷道侧向顶板结构如图3。

图3 小煤柱巷道侧向顶板结构Fig.3 Lateral roof structure of small pillar roadway

双端封堵水力压裂技术滞后解危井下试验中,以9#钻孔压裂为例,压力-流量-时间曲线如图4。注水压力40 MPa,压裂30 min,注水量4.93 m3。压力曲线在5 min和25 min分别出现压力降,压裂过程中顶板响动3声,表明裂隙在高压水作用下不断扩展。基于以上分析,双端封堵水力压裂技术密封性较好,虽然滞后解危,但能够实现有效保压。

图4 9号孔第2次压裂压力-流量-时间曲线Fig.4 Pressure flow time curves of the second fracturing in 9#well

3 小煤柱巷道卸压效果

3.1 窥视孔和应力计孔布置方案

小煤柱巷道内布置2组应力计,其中1#和2#应力计分别位于卸压区域以里和以外,且深度均为6 m。1#应力计孔距停采线180 m,2#应力计孔距停采线420 m;11#钻孔和14#钻孔作为窥视孔,其中11#钻孔距离停采线185 m,14#钻孔距离停采线230 m,窥视孔和应力计孔布置位置如图5。

图5 窥视孔和应力计孔布置位置图Fig.5 Layout of peephole and stress gauge hole

3.2 钻孔窥视

1)14#钻孔压裂。压裂位置孔壁较光滑,裂隙发育不明显,以坚硬砂岩为主。压裂完成后,压裂位置形成1条径向裂隙,14#钻孔压裂前后窥视影像图如图6。通过压裂钻孔施工,顶板完整性得到有效破坏,致裂效果较好。

图6 14#钻孔压裂前后窥视影像图Fig.6 Peep images of 14#borehole before and after fracturing

2)11#孔压裂。压裂位置局部有裂隙存在,以径向裂隙为主,压裂完成后,压裂位置形成1个明显径向大裂隙,11#钻孔压裂前后窥视影像图如图7。

图7 11#钻孔压裂前后窥视影像图Fig 7 Peep images of 11#borehole before and after fracturing

3.3 应力监测

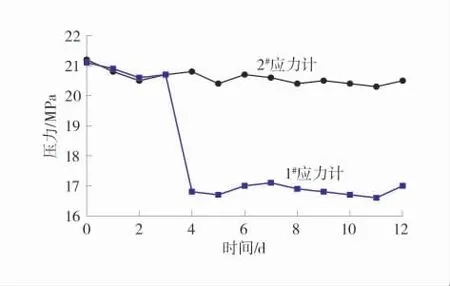

为避免侧向应力和采动应力叠加,应力计要位于采动影响区外,在此基础上分析切顶效果。2019年9月4日至5日,1#应力计附近压裂孔施工结束,此时工作面距离1#应力计约560 m,距离2#应力计约320 m,9月1日至13日,工作面回采约20 m,1208工作面采动影响范围约180 m,1#和2#应力计均不受采动影响,1#和2#应力计应力曲线图如图8。

图8 1#和2#应力计应力曲线图Fig.8 stress curves of 1#and 2#stress gauges

由图8可以发现,切顶后1#应力计数据明显下降,2#应力计数据基本没有变化,采动影响前侧向悬顶已经破断。

3.4 工作面下部来压规律

在压裂区段和非压裂区段分别选取图5中的区域1和区域2作为研究对象。基于工作面下部支架的来压判据值,得到压裂区段和非压裂区段的来压步距、动载系数和来压强度见表1。

表1 工作面来压统计表Table 1 Pressure statistics of working face

由表1可知,整体上看,切顶后二次采动影响下工作面下部来压明显减弱,实现了良好的解危效果。在压裂区段和非压裂区段顶板来压有如下规律。

1)周期来压步距。工作面在非压裂区段工作面周期来压步距为20.52~23.70 m,平均为21.97 m;在压裂区段工作面周期来压步距为19.61~21.64 m,平均为20.50 m,切顶后周期来压步距减小。

2)动载系数。工作面周期来压期间,非压裂区段周期来压动载系数在1.24~1.51之间,平均为1.37;压裂区段周期来压动载系数在1.08~1.23之间,平均为1.17,切顶后有效地改善了煤层上方顶板的活动,提高了工作面支护系统的稳定性。

3)非压裂区段各分区支架周期来压期间的平均工作阻力在34.70~42.13 MPa,平均值为39.58 MPa;压裂区段各分区支架周期来压期间的平均工作阻力30.06~40.05 MPa,平均值为35.57 MPa,切顶后减缓了周期来压强度,达到了预期的施工效果。

4 结 语

1)双端封堵水力压裂技术可以规避裂隙存在,能够实现有效保压,同时避免爆破产生的巨大震动造成小煤柱结构失稳破坏,是深部瓦斯矿井小煤柱巷道滞后解危的较好方法。

2)切顶后围岩裂隙发育明显,侧向悬顶破断,表现为采动影响前钻孔应力计数据明显下降。基于工作面来压规律分析,切顶后工作面下部周期来压步距减小,来压强度明显降低,实现了良好的解危效果。