加拿大K-12学校开展“实地化教育”的考察与分析——以不列颠哥伦比亚省为例

2021-08-23王乐孙瑞芳

王乐,孙瑞芳

(1.陕西师范大学教育学部,陕西西安 710062;2.华中师范大学教育学院,湖北武汉 430079)

一、引言

实地化教育(place-based education,也有学者将其译为“在地化教育”)是一种文化回应型的“教学生态”,强调教育的“扎根性”和“向土性”,鼓励将教学与“我们”周围的世界联系起来,让学生沉浸在地方化的遗产、文化、风景、机会和经验当中,激发其对地方环境和文化的探索与欣赏。[1]它不仅是一种教学方法,还是教学理念[2]、教学思维[3],甚至呈现出课程形象。实地化教育依赖实践的批判和反思[4],指向实践的“常识”重构和需求满足。它在教学生活和社区生活的自然发生过程中,同教学实践保持着天然的亲和力,在过程中被定义、阐释和呈现。然而,实地化教育与传统教学不同,它反对对学生不确定性、敏感性和未完成性的忽视,以及千篇一律的知识灌输,而是采用一种在其他地方不会发生的方式将学生与场地联系起来。[5]因此,“可操作性”的“实践理性”在转化为“可以操作”的“实践行动”过程中,并未像形式上呈现得如此“自然”。为了适应场地的复杂、多变、充盈、开放,实地化教育的实施需要精妙的构思、周密的计划、严谨的设计和坚定的执行。换言之,如果要洞悉实地化教育的实施结构,只有扎根真实的教学场境,在具体的教学事件中将其叙述出来。那么,案例分析无疑是最好的叙述方式。

实地化教育于20世纪90年代以“清晰的”[6]身份出现在加拿大、美国、英国、澳大利亚等西方国家的“课堂”。经过近30年的发展,加拿大作为最早在K-12学校推行实地化教育的国家之一,已经构建出相对成熟的实施框架和教学体系,而且越来越多的大中小学将其纳入学校课程,并取得巨大成功。[7]因此,本文尝试以不列颠哥伦比亚省为例,通过考察和分析具体案例,揭示加拿大K-12学校开展实地化教育的现状,从而深度透析其实施逻辑、结构和理念。

二、研究方法

案例研究是一种扎根现实情境,通过收集多种资源和证据,深度调查当下现象的经验主义研究方法。[8]根据研究目的和性质,罗伯特·殷(Robert K.Yin)将案例研究分为探索型(exploratory)、解释型(explanatory)和描述型(descriptive)三类。[9]探索型案例研究偏重“是什么”(what),旨在探索未来研究的假设和主题;解释型案例研究强调“怎么样”(how)和“为什么”(why),致力于解释现象中的因果关系;描述型案例研究则专注“有界系统”(bounded system)[10]的客观深描。本文主要采用描述型案例分析,即聚焦情境(加拿大K-12学校)中现象(实地化教育实施)的完整剖析。所以,本研究不是以问题,而是以事实呈现为导向的,研究的“核心问题”是“加拿大K-12学校如何开展实地化教育”。

当前,案例研究面临的最大争议是如何/是否需要保证其“代表性”(representativity)或“概括性”(generalization)。麦克·巴顿(Michael Patton)、弗里德里克·艾里克森(Frederick Erickson)、沙兰·梅里安(Sharan B.Merriam)等都坚持案例研究无须或无法概括化。[11]本特·菲利普杰格(Bent Flyvbjerg)则认为,案例研究不能概括世界运行的规律是对社会科学的误解。[12]概括化在某种意义上并非基于数据,而是基于分析。分析性概括化(analytic generalization)是在理论概念和原则的相关性上,超越原始案例而适用于其他环境的逻辑。[13]它不仅丰富了抽象理论的构建,而且能够指导其他具体事宜。[14]本文正是基于分析的逻辑(发生过程)承认和保证案例的代表性。另外,案例遴选自不列颠哥伦比亚省“环境保护信托基金教育项目”(HCTF Education)①文中案例全部来源于“环境保护信托基金教育项目”官方网站的公开资料(https://www.hctfeduchctfe.ca)。,其中实地化教育课程向省内和省外所有K-12学校开放,具有较高的普及性。这也在一定程度上澄清了概括化的顾虑。

根据分析单位(unit)的数量,案例研究可以分为个案研究(single-case study)和多案例研究(multiple-case study)。本文主要采用后者,选择三个实地化教育案例进行综合分析。殷认为,多案例研究应当遵循“可复制性”(replication)标准,每个案例的选择都要谨慎,以保证它们预测相同的结论或者符合预期的相反结论。[15]根据主题的多样性、对象的包容性和逻辑的同质性,研究分别选择“植物”“水资源”和“生态系统”三个领域,以及K-3、6-9和10-12三个年级段,以期满足“可复制性”的条件。在此基础上,研究分别对三个案例进行编码(见表1)。

表1 研究编码

三、结果分析

大卫·索贝尔(David Sobel)认为,实地化教育的实质是场地意识的生产过程[16],它的本质和功能是在过程中自我显现的。因此,基于过程逻辑的结构分析应当成为深描实地化教育实施的首要选择。

(一)实地化教育的目标

“实地化学习和社区参与中心”(Center for Place-based Learning and Community Engagement)将实地化教育的目标总结为学生学业成就、社区活力与生态完整性三个维度[17],具体包括公共生活、自然环境、文化模式和传统、学业水平等方面。这与案例的分析结果保持一致,后者主要表现为学业成就的成功者、本土文化的知情者和公共事务的参与者三种“成人”诉求(见表2)。

表2 实地化教育目标的案例分析

首先,学业成功是教学的首要任务,索贝尔、格里高利·史密斯(Gregory A.Smith)、辛西娅·里索(Cynthia Resor)等学者都提出实地化教育可以有效提高学生的学业水平。但是,学业成功不是新自由主义视角下数据化和工具化的定义,而是多维度、动态性以及不确定的理解。成功是由过程而非结果解释的,是由成长(grow-upness)而非标准衡量的。正如格特·比斯塔(Gert Biesta)所说:“这是无法也无须预设的”[18],如PBE-1中本土植物保护的能力、PBE-2中水域文化传承的责任和PBE-3中自然生态尊重的态度。此外,学业成功是具有主体意愿和自动化属性的自我成功,它不是被他者定义的,而是在本土植物识认、原住民文化了解和自然系统探索中自我期待的。

其次,实地化教育将学习根植社区情境,指向本土文化理解,培养具有本真底色的本土知情者。史密斯说:“实地化教育的根本价值在于深化孩子与生存场域的联系。”[19]植物、水域、生态系统等构成了人们生存的特殊场地,同时形塑着人类“属地”的生产生活方式、文化身份和价值观念,所以走近本土的植物、水域和生态系统,即寻找“本土身份”的过程。若要知道“我是谁”,首先要知道“我来自哪里”“哪些因素造就了现在的我”,而这些答案只有场地可以提供。当学生与场地建立信任关系,并在其中重新找到“失落的”归属感[20],他们也将实现本土文化继承者的身份转换。

最后,公共事务参与是大卫·格林伍德(David A.Gruenewald)所说的“意识化”,即“再扎根化”和“去殖民化”[21]意义上的地方政治管理和批判。“再扎根化”强调滋养和保护生态系统,促进人与环境和谐共生,鼓励学生参与公共环境维护,并在地方生态系统中找寻归属感和责任感。索贝尔认为:“它最大的价值在于孩子能与自然世界建立亲密关系,在治愈她的伤病之前,学会爱她。”[22]“去殖民化”着力实现社会公平和正义,通过重组责任与民主的话语表达,培养扎根地方的“主动奉献型公民”,如反思原住民群体的弱势地位。由此可见,实地化教育是一种更加激进的公民教育,希冀教师和学生成为“变革型知识分子”和文化工作者。[23]

此外,不列颠哥伦比亚省K-12学校课程“核心素养”包括沟通素养、思维素养、个人和社会素养三个方面。其中,沟通素养包括信息交流和合作学习;思维素养包括创造型思维和批判反思型思维;个人和社会素养包括个人意识与责任、积极的自我认同与文化认同以及社会意识与责任。由此可见,核心素养与实地化教育目标相互统一,虽不是一一对应关系,但内在价值保持一致,如水域文化传承对自我认同和文化认同的表征、生态环境治理对个人和社会责任的彰显等。另外,核心素养的教育融入是整体性的,而非将其结构化析出某个或某几个素养分配到课堂,所有案例都观照了三大核心素养。所以,实地化教育最大的特色或优势,在于它采用一种“叙事”的形式将学生放入“场地情境”,在重读或解构“常识”的过程中嵌入核心素养。

(二)实地化教育的内容

实地化教育内容相对庞杂,其主题涵盖不同领域、学科和范畴。索贝尔认为,实地化教育课程始于“对熟悉之物的共情”和“对家乡的探索”,继而作用于社会行动和“再扎根化”。它们是儿童眼中意义世界的镜像,从家庭和学校达至邻里、社区,甚至更远。[24]在由近及远的逻辑中,实地化教育内容表现出本土化(indigenous)、经验化和综合化三类特征。

首先,“本土化”是“实地化”的深层语义。因为教学在地缘上的空间意义只能以本土的形式实现,所以它是对生存场域的扎根,是以社区为中心的“街坊邻里”。日常生活中的一切事物、历史、文化等都是潜在的课程资源,是师生接触、理解和重构地方生活的一手资料。斯科特·伍丁格(Scott D.Wurdinger)和朱丽叶·卡尔森(Julie Carlson)将之称为“一种从他方到本土的教育转向所产生的近身资源”[25]。所谓“近身”是对个人生活的接近和关联,教学内容是直接或间接观照个人的“熟悉之物”。它是以全新姿态出场,让学生能够将自我通过“再叙述”的形式带入其中,并赋予“常识”不同且深刻的理解。

其次,经验化是实践意义上的主体经验关涉,包括真实实践和主体关联两层含义。其一,实地化教育内容是场地中实物和实事的直观表达与呈现,抑或说是破除教学镜像的生活。与课堂中的“虚拟实践”不同,它是由植物、水域、生态等客观世界构成的可以碰触的真实情境。索贝尔诗意地将其描述为“蒲公英和其他草本植物的美丽图像”[26]。其二,教学的“美丽图像”是基于主体经验的个性化绘制。它可以是基于先前经验的主动创作,如花草与本土植物等,也可以是教师为激活而作的经验准备,如知识导读等。无论如何,它都是在外部世界(实践经验)和内部世界(主体经验)的对话中生长出的“最近发展区”。

最后,综合化是本土化和经验化的衍生特征。在场地的开放空间中,实地化教育无法割离某一主题与系统的关系,它是一种广泛和全纳的潮流[27],其教学内容覆盖历史、民间文化、社会问题、经济、艺术等各个方面。格林伍德认为,实地化教育的课程框架是动态的、全域的,包括扩大认知与经验的范围和机会、审视文化与场地之间的关系、理解空间嵌入意识形态与再生产权力关系的机制、欣赏边缘群体的生命多样性、保护生态系统及参与场地生产过程等。[28]所以,它在教学中又表现为多学科或跨学科性,[29]抑或说,它不存在或受限于学科身份和边界,这一点可在案例中得到证实(见表3)。甚至,单一学科对它的理解也表现出综合性,不列颠哥伦比亚省科学课程就要求学生掌握生存场域的“实地化”知识和文化,尊重社区、自然和生态系统。

表3 实地化教育内容的案例分析

(三)实地化教育的方法

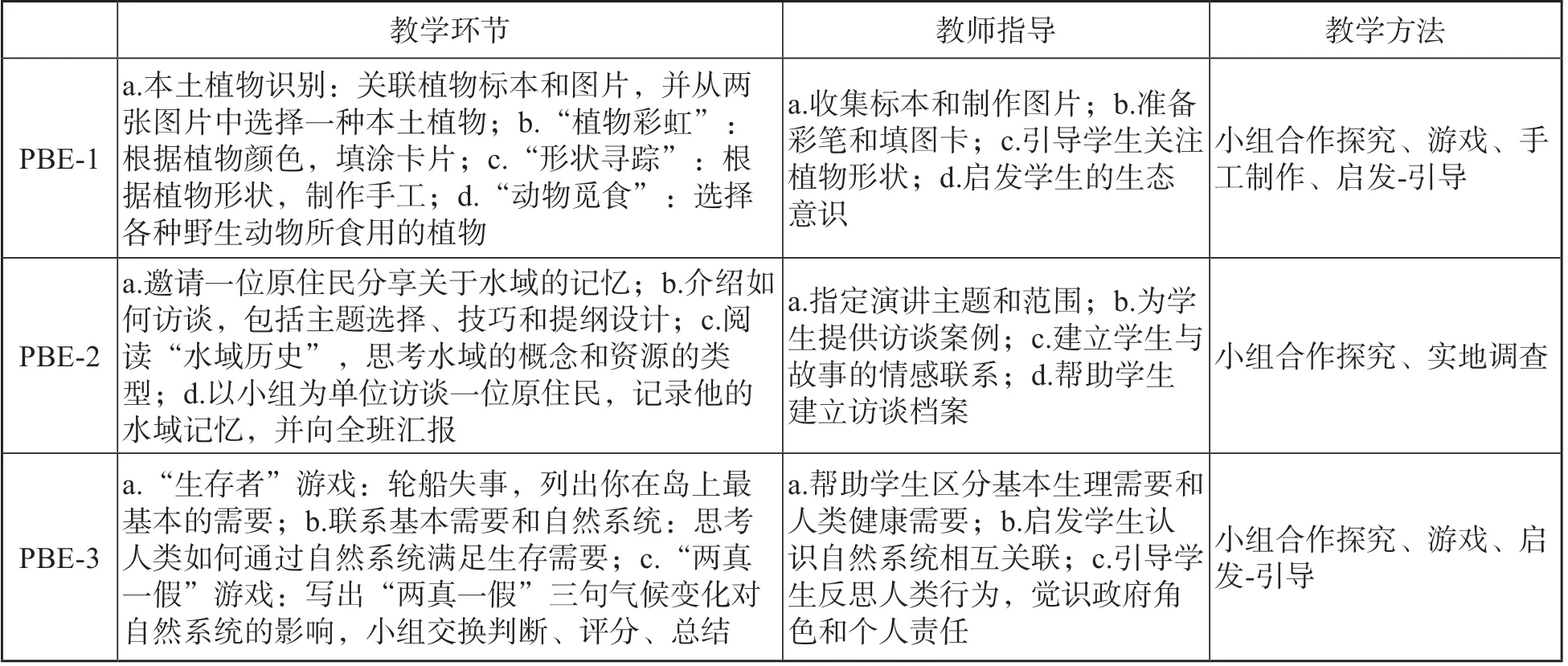

实地化教育将学生与场地联系起来的“与众不同”的方法,可称为“以问题为驱动的社区参与”。其隐含着三项核心要求:以问题为驱动,以社区为情境,以自主构建为形式(见表4)。

表4 实地化教育方法的案例分析

以问题为驱动实质上是赋予“常识”新的理解和解读方式,引导学生思考看似简单的问题,挑战思维的惯性和限度,如身边哪些是本土植物、水域是否形塑人的文化、气候如何影响自然系统等。这也是一种“再叙事”的方法,让学生创造性地讲述家乡或者对故事进行再创作,在将自然和文化融入场地的过程中发现“常识”的反常现象。这也是为什么三个案例都以问题开始,以反思牵动,以追问推进。

以社区为情境与公共事务参与者的教学目标相统一,要求教学积极参与社区公共生活。它构建了以“社区环境+本土生活”为脉络的教学框架,鼓励学生走出教室,走进社区,采用保罗·弗莱雷(Poulo Freire)的“意识化”分析模式(认识社会矛盾、政治矛盾和经济矛盾,反抗受压迫现实),识别和表达社会的不正义、不平等以及被压迫的“秘密”。[30]这些“秘密”具有强烈的“反政治性”。遗憾的是,已有案例并未表现出格林伍德所推崇的“政治性批判立场”,更多的是人类立场的自我批判。

以自主构建为形式是阐释学意义上“我”对“世界”的建构,也是学生学习的自我探究。学生或团队在教师的辅助下,基于自身特点、需要和兴趣设计个性化的学习方案,采用适合自己的学习节奏,主动探究具有“自我解释意义”的主题。其实质是对学生“话语权和选择权”的赋值。[31]在案例中,学生通过“植物彩虹”“形状寻踪”“生存者”等活动,解释外部世界及其与自我的关系即属此类。

以问题为驱动的社区参与是以实践活动为主的多种方法的综合,包括小组合作探究、游戏、实地调查、手工制作等。在此过程中,教学主题被分解为多项具体任务,这些方法会以不同形式交替出现在各项任务中,从而拓展和深化对主题的理解。此外,从教师的角色来看,他们主要是活动的辅导者和旁观者,学生占据“舞台”的核心位置。他们不专注测试能力训练,而强调现实调查与问题解决中所获得的理解和知识[32],以及教学流程的设计和引导。所以,师生是一种“团队式合作”关系,而非“领导与职员”的关系。[33]

(四)实地化教育的评价

教育评价是根据教育目标对教育实施过程和结果的价值判断。从发生逻辑上看,它一般包括“评什么”“如何评”“评得如何”三个环节。由于本文只专注实施过程,所以下文将尝试在案例中寻找前两个问题的答案。

“评什么”是与实地化教育的三类目标相一致的,包括学业成就表现、本土文化理解和公共事务参与。两者的关联在一定程度上说明教学评价是越过“中介因素”直接指向人的,是对学生与世界互动过程和意义的观测。索贝尔也指出:“我们不为学生的明天作准备,而为解决今天的问题。”[34]可见,实地化教育的评价对象是人的成长,评价内容是人对世界的理解、改造和情感。理解世界是一种超越认知的“意识化”行为,弗莱雷将其概括为批判的和概念化的,即基于“沉思”构建的个人“图景”。改造世界是对汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)所说的“技艺”的要求,使学生具备创造性地发现、参与和解决隐藏在“常识”背后问题的能力。情感泛指主体对人类世界与自然世界的爱和责任,是人与世界互动过程中所保持的积极态度,包括身份认同、文化尊重、生命关怀等。所以,索贝尔将其称为“由爱出发的浪漫教育学”[35]。

“如何评”是基于“扎根”理念和“场地”逻辑的多元化与动态性设计。它利用“扎根场地”的优势挑战传统评价方式的工具化、功利化和程式化,摆脱以“测试”“分数”等为关键词的单一标准和模式,大胆创新和丰富评价方式,将社区参与、环境管理、本土知识、他者伦理等统一纳入考核体系。在此过程中,以活动为特色的个性化考评方式开始频繁出现,其不再囿于已有的常规评价模式,甚至教师的创造性和想象力也被充分激发。而且,同一教学单元可以采纳的评价方式也更加多样,不同类型的评价也能够作用于相同的对象和行为,这就使呈现出的结果相对饱满和准确。此外,三个案例都是以过程性评价为主,突出对学生学习状态的质性深描,强调语言或文字勾勒的生命质感。然而,教学目标预设的“自我期待”并未在教学评价中体现,它依然是以“教师期待”的立场观察学生表现。

拓展延伸是教学评价的课后形式,具有持续教学影响和考核教学效果的双重作用。通过表5可见,它继续保留了“实地化”的特点,将“课堂中”的活动、制作、合作、展示等延续到“课堂外”,而且其发生逻辑不是传统作业式的重复强化,而是一以贯之的重新设计,每项作业都是全新的任务。它在内容和形式上真正破除了“课堂”的壁垒。

表5 实地化教育评价的案例分析

四、结论

(一)实地化教育的取向与特征

通过案例分析可见,加拿大K-12学校实地化教育的实施,表现出强烈的“在地化”特征,而且与“向地化”取向保持统一。

第一,本土取向的近身性。面对以抽象化、动态化和去地方化为特征的全球化浪潮,学校的教学表达日趋抽象,学生在间接的文本和图像中,与“街坊邻里”和社区生活渐行渐远。实地化教育试图将教育重新拉回到维系根脉的土地上,利用身边的“熟悉之物”,推动自我与世界的关系再审视,帮助人们寻求本土责任、归属和身份。所以,实地化教育不是遥远的,而是眼前的,它首先始于脚下、服务本土,继而面向未来、指向远方。

第二,场地取向的实践性。场地是实地化教育的理论基点,既构建了教学的完整框架,又为理解教育和阅读世界提供哲学视角。在此意义上,指向实践的生长也就具有了必然性,抑或说是其题中之意。因为,场地与实践是互摄的,场地是实践的行为空间和逻辑前件,实践是场地意义的赋予、理解和改造方式。那么,实地化教育也可理解为让学生在实践中寻求场地意义的活动。它是在扎根现实场境的过程中,借助具身体验,用调查、游戏、合作探究等活动构建起的实践思维和体系。

第三,成长取向的主体性。以学生为中心是实地化教育最典型的标签,在由内而外的教学实施中被体现得淋漓尽致。从内在的价值诉求看,它是以学生成长为取向的“实地化”设计,而且这种成长又是文化回应的、全面的、个性化的以及重视过程的。从外在的关系处理看,学生主导教学的整个过程,社区、学校、教师、资源等围绕在学生周围构成服务型的教学体系。所以,学生的主体性就与实地化教育的成长取向建立了关联,两者在个体意义上实现了统合。

第四,问题取向的反思性。实地化教育从问题开始、用问题推动、以问题教学,所以问题是串联实地化教育各个环节和要素的主要线索。而且,这种问题取向又要求发生在两种不同逻辑下的反思能力:一种是在“既定事实”当中批判性地反思“常识”、发现问题的能力;另一种是独立分析问题、提出创造性洞见的能力。两种问题取向都依赖于系统、科学、多样的教学规程,它们是教师在后台精心设计的前台体现。由于问题是贯穿始终的,反思能力的训练也渗透于教学的全过程。

(二)实地化教育的不足与展望

实地化教育的现实实施并未与理论预设完全契合,案例分析揭示出两个方面的不足。

其一,“意识化”批判不明显。2003年,格林伍德引入批判教育的理论和视角,重新建构实地化教育内涵,强调后者是“反政治”的,从而聚焦特殊场地的经济和政治影响的批判分析。[36]他还提出“去殖民化”理念,致力于识别、转变危害或利用他人和场地的思维方式,实现社会的公平和正义。[37]然而,教学案例中并未出现明显的“去殖民化”内容,甚至与之关联密切的“原住民文化”也表现得“浅尝辄止”。实地化教育刻意回避了这些敏感的政治议题,转而关注自然和生态问题,并将其作为丰富课程资源、拓展学习情境、脱离政治生活的“纯教学”平台。

其二,“学科化”配置不均衡。如前文所述,实地化教育更像一门“综合课程”,它可以与不同学科结合。尽管案例呈现了这种多学科关联的状态,但它是基于范畴的学科内容归类,而非基于操作的学科实施说明。在现实中,实地化教育的学科身份是偏颇的,它并没有“综合化”地兼顾所有学科,而倾向于科学和原住民教育两门学科。这一观点也得到一位加拿大“原住民教育”教师的认同。①研究者在加拿大英属哥伦比亚大学访学期间结识一位“原住民教育”教师,对于这个问题,她表达了相同的担忧。一项调查也显示,有些学校的实地化教育主要集中在科学学科,有些学校则完全投入社会科学和人文领域。[38]

此外,作为一种相对“年轻”的教学理念,实地化教育未来还有很长的路要走。史密斯直言:“实地化教育为学生和社区带来的积极意义,有没有大到使其值得被广泛推行,还犹未可知。”[39]面对这种不确定性,索贝尔提出了实地化教育未来发展的四种转向:从“开采”到“可持续”的隐喻转向;从碎片化到系统化的认知模式转向;从“这里”和“现在”到“远方”和“从前”的课程开发结构转向;从合法的单一文化到新兴的多元文化的学校区域目标转向。[40]在此意义上,我们还将继续追问:场地的“人类中心主义”如何面对“去中心化”的“无场”的挑战;如何帮助学生建立本土与世界的对话;如何将政治意识融入批判性的系统思维;它又能否成为一门新兴的综合课程;等等。