现状防御条件下历史极端大旱重演影响分析

——以明崇祯大旱为例

2021-08-20屈艳萍杨晓静苏志诚张伟兵

屈艳萍,杨晓静,苏志诚,吕 娟,张伟兵

(1.中国水利水电科学研究院,北京 100038;2.水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心,北京 100038)

1 研究背景

从近1000年历史来看,我国发生持续时间在3年以上、覆盖区域在4 个省份以上的干旱事件有10例,对社会发展造成严重影响[1]。其中,明末崇祯大旱,以华北9省市为核心,涉及黄淮海流域和长江流域中约20个省区,前后持续10余年,重旱期7年(1637—1643年),山西汾水、漳河均枯竭,河北九河俱干,白洋淀干涸[2-4]。此次干旱具有影响范围广、持续时间长、干旱强度大的特点,形成了典型的“干旱、蝗灾、饥荒、疫灾、社会动荡”灾害链式反应[5],因该灾害链导致1630年至1644年间华北地区人口减少了约1730万[6],成为导致明王朝衰亡和社会不稳定的重要因素。新中国成立70多年来,我国虽然经历了几次大的干旱,但是规模和影响程度都不及历史极端大旱严重。水利部原副部长矫勇曾在2015年的水资源管理工作座谈会和2016年“水利的历史与未来”学术研讨会上指出,当今社会若再次遭遇类似1730—1740年代、1870年代的极端干旱事件,整个水资源、水库蓄水、地下水、经济社会需水、生态环境需水都将面临极大的挑战[7]。目前,我国有关干旱的规划、标准、制度等大部分都是按照常规情况来考虑的,几乎没有考虑大范围、长历时的极端干旱事件发生的问题。随着全球气候变化和人类活动影响的加剧,重特大干旱的发生频率、致灾强度和影响范围都在显著增大[8-9],多年持续严重干旱是水安全的巨大威胁,如何保障多年持续严重干旱期的水安全是对水管理者的巨大挑战[10]。因此,开展历史典型场次特大干旱事件重演研究,定量分析极端事件情景再现对现状防御条件下的社会经济可能的影响,能够为极端状况下的干旱灾害防御提供支撑,具有重要的战略意义。

相较于干旱监测、预测预报以及旱灾风险评估等方面的研究,受资料数据、研究方法等限制,国内外有关历史干旱的定量研究相对较少。F.Dom´ınguez-Castro1 等[11]利用历史上有关祈雨仪式的记载评估了1750—1850年西班牙的极端干旱事件,研究表明1750—1754年、1779—1783年是最干旱的时段,并指出祈雨记载对于研究伊比利亚半岛历史干旱频率和强度问题具有很好的价值。Mi⁃hael Brenčič[12]基于标准化降水指数分析了阿尔卑斯山东南部19 世纪下半叶以来的极端历史干旱事件。Gerry Spraggs 等[13]通过延长降水资料序列重建了英国1798—2010年历史干旱事件。1990年代国内开展了历史干旱重演的相关研究。黄河水利委员会以典型代表站点1922—1932年的降水量和天然径流量为基础,采用同倍比缩小的方法模拟历史特大干旱年组的设计降雨和设计年径流过程,初步分析了1632—1642年黄河流域历史特大干旱,分区估算历史特大干旱年组一旦重演对雨养农业、灌溉农业、工业及城市生活等方面的影响[14]。甘肃省水利厅以1928年特大干旱时期河流来水过程为基础,结合2000年左右工程供水能力和各用水部门需水水平,以流域为单位匡算可供水量和需水量,分区估算受灾面积、受灾人口、粮食减产、工业减产等[15]。山西水利厅在对1950年以来山西干旱年份降水与河川径流对照分析的基础上,将全省划分为15 个计算分区,分别模拟分析1876—1878年特大干旱在2000年重演时的河川径流状况以及不同行业供缺水状况,并在此基础上开展了对策研究[16]。王强[17]将历史文献中有关灾情记录中的减产成数折算为粮食产量,再逐年计算,对崇祯大旱年景下中国的粮食安全进行评估。上述研究对于相关区域极端状况下的干旱灾害防御具有一定的参考价值,但总体还存在一些问题:首先,上述研究主要是1990年代初期开展的,而近30年来我国社会经济已经发生巨大的变化,相关研究成果已不能反映现实影响。其次,上述研究过程中缺乏对抗旱减灾能力的考虑。已开展的重演研究在估算历史特大干旱情景下现状工农业用水受影响的情况时,并未考虑流域或区域内蓄引提调等水利设施条件等抗旱减灾能力的作用[18]。

为此,本文在提出历史特大干旱重演影响分析方法的基础上,开展现状防御条件下明崇祯大旱重演的情景分析研究,估算一旦发生类似明崇祯大旱对供水、粮食以及经济的可能影响。

2 历史特大干旱重演影响分析方法

特大干旱是指因大范围、长历时降水减少引起的严重用水短缺,并对生活、生产和生态造成严重影响甚至破坏性损害的事件[19]。大范围、长历时降水减少是特大干旱的直接驱动因素,进而导致河川径流量锐减、湖库入流剧减甚至地下水位下降等水文干旱现象。当水文干旱累积到一定程度,将导致大范围、长历时的水工程供水不足,促使经济社会供需水平衡遭到破坏,进而造成严重影响或损害[20]。因此,本文在进行历史特大干旱重演研究时,针对特大干旱发生的区域,首先复原历史特大干旱场景,之后根据现有供水工程能力水平和经济社会的需水水平进行水量供需分析,进而估算特大干旱导致的缺水状况对供水、粮食以及经济等方面的可能影响。为此,本文提出了一套历史特大干旱重演影响分析方法,主要涉及量化历史特大干旱降水量、推求特大干旱水资源总量、推求特大干旱可供水总量、推求特大干旱总缺水量以及可能影响分析等技术环节。

2.1 量化历史特大大旱年降水量有关历史时期的降水、径流等水文气象状况,历史文献中也有记载,但多是定性文字描述,少有定量记载。因此,需要考虑代用资料,利用已有的资料将定性的描述转化为定量的数据。本研究以中央气象局气象科学研究院于1981年出版的《中国近五百年旱涝分布图集》中旱涝等级资料为基础进行历史大旱降水量量化工作[21-22]。

首先,确定历史大旱期间以省级行政区为单元的干旱强度等级。该图集基于全国120个站点(每个站点相当于现在行政区划的1~2个地市)历史旱涝记载,将旱涝分为1级—涝、2级—偏涝、3级—正常、4级—偏旱、5级—旱,每个省级单元大致包括4~5个站点。对同一年份,将不同站点的干旱等级进行加权平均,计算得到各省逐年旱涝等级值,并参考国家标准《气象干旱等级》(GB/T 20481-2017)[18],将年度干旱强度划分为特旱、重旱、中旱、轻旱4个等级。

其次,建立历史大旱旱涝等级值与降水量偏少程度之间的对应关系,量化历史特大大旱年降水量。首先根据清朝政府从1736年至1911年在全国范围内对每个降水过程的入渗深度或积雪厚度进行观测的记录(清宫档案“雨雪分寸”),进行典型地区历史降水量定量重建[23-25],以1949年以来降水序列为参照对象计算得到年降水距平百分率,进而建立历史大旱旱涝等级值与降水量偏少程度之间的对应关系,如表1所示,实现历史特大大旱年降水量的量化。

表1 历史大旱旱涝等级值与降水量偏少程度对应关系

2.2 推求特大干旱水资源总量

(1)推求特大干旱年径流系数。在现代监测技术发展之前,历史时期降水、径流等都没有定量观测数据。在前文中,已阐明通过建立历史大旱旱涝等级值与降水量偏少程度之间的关系重建历史降水量,进而可以利用径流系数反算径流量。虽然一个地区多年平均的径流系数相对稳定,但是受不同时期流域特征变化以及降雨特征变化的影响,不同年份的径流系数也是变化的。在资料匮乏状况下,如何确定历史特大干旱期间的径流系数进而推算历史径流量,是历史极端干旱重演研究需要解决的问题之一。特大干旱年在现代并非罕见,譬如2006年川渝大旱、2010年西南大旱等,只是不像崇祯大旱、光绪大旱等历史特大干旱那样持续数年之久。为此,本研究中将历史特大干旱视为多个特大干旱年的叠加。具体而言,依据1997—2018年各省《水资源公报》中年径流量与年降水量数据,以省级行政区为计算单元,计算各省逐年径流系数。在计算的逐年年径流系数序列中,找出最枯年的径流系数作为特大干旱年径流系数αEX。

式中:α为年径流系数;R为年径流深,mm;P为年降水量,mm。

(2)推求特大干旱年地表水资源量。利用特大干旱年径流系数αEX,计算得到特大干旱年地表水资源量WEX-S。

式中:REX为特大干旱年地表径流深,mm;αEX为特大干旱年径流系数;PEX为特大干旱年降水量,mm;WEX-S为特大干旱年地表水资源量,m3;F为区域面积,km2。

(3)推求特大干旱年水资源总量

式中:WEX为特大干旱年水资源总量,m3;WEX-S为特大干旱年地表水资源量,m3;WEX-G为特大干旱年地下水资源量,m3;EEX-R为特大干旱年地表地下水资源重复计算量,m3;为多年平均地下水资源量,取1997—2018年平均值,m3;β为地下水消减系数,根据当年的降水量及前一年的降水量确定;为多年平均地表地下水资源重复计算量,m3。

2.3 推求特大干旱可供水总量

(1)推求特大干旱本地地表年供水量。利用1997—2018年各省“水资源公报”中地表水资源量、地表供水量、调入水量等数据,计算逐年本地地表可供水系数:

式中:δ为本地地表可供水系数;WS为年地表水资源量,m3;SS-L为本地地表实际年供水量,m3;SS为地表实际年供水量,m3;ST-I为实际年调入水量,m3。

在计算的本地地表可供水系数序列中,找出最枯年的可供水系数作为特大干旱本地地表年可供水系数δEX,进而推求特大干旱本地地表年供水量,公式如下:

式中:SEX-S-L为特大干旱本地地表年供水量,m3;δEX为特大干旱本地地表年可供水系数;WEX-δ为特大干旱年地表水资源量,m3。

(2)推求特大干旱年可供水总量。可供水总量主要包括本地地表供水量、地下供水量、调入水量以及其他供水水源(含海水淡化水、再生水等)。据此计算特大干旱年可供水总量,公式如下:

式中:SEX为特大干旱年可供水总量,m3;SEX-S-L为特大干旱本地地表年供水量,m3;SEX-G为特大干旱地下年供水量,考虑到特大干旱情况下因地表水极度缺乏、地下水相对稳定,取“水资源公报”逐年地下水供水量序列数据均值,m3;SEX-T-I为特大干旱年调入水量,一般取近5年均值,考虑调水多为跨区域或跨流域调水,当受水区遭遇特大干旱时,在工程可调度能力范围内,将适当增加调入水量,根据连旱年数、工程情况取1.1~1.2 倍;SEX-E为特大干旱年其他水量,考虑海水、咸水、再生水等非常规水生产受降水偏少影响较小,在企业生产能力范围内,将适当增加产能,根据地区情况取1.1~1.2倍。

2.4 推算特大干旱年总缺水量根据不同承灾对象的需水特点,经济社会需水量可以分别以下三类:与降水量密切相关的需水,主要指灌溉农业需水;与降水量关系不密切的需水,主要指生活需水和工业需水;以及具有一定弹性的需水,主要指生态环境需水,包括城镇生态环境需水和农村生态环境需水。特大干旱年需水量,按如下公式计算:

式中:DEX为特大干旱年总需水量,m3;DEX-A-I为特大干旱年灌溉农业需水量,m3;DEX-L为特大干旱年生活需水量,取2018年水资源公报相应值,m3;DEX-I为特大干旱年工业需水量,取2018年“水资源公报”相应值,m3;DEX-E为特大干旱年人工生态环境需水量,包括农村生态环境需水量和城镇生态环境需水量,取2018年“水资源公报”相应值,m3;AA-I为现状年灌溉农业面积,取2018年值,103hm2;mEX为特大干旱情形下综合灌溉定额,取“水资源公报”中综合灌溉定额序列中的最小值,m3/hm2。

进而计算得到特大干旱年总缺水量:

式中:ΔEX为特大干旱年总缺水量,m3;DEX为特大干旱年总需水量,m3;SEX为特大干旱年可供水总量,m3。

2.5 特大干旱可能影响分析

(1)确定特大干旱情形下用水优先次序及压缩方案。根据承灾对象不同,用水对象主要分为生活用水、工业用水、农业用水、生态环境用水。其中,生活用水包括城乡居民生活用水和公共用水(第三产业和建筑业用水等),生态环境用水包括城镇生态环境用水和农村生态环境用水。按照用水对象的重要性以及承受干旱缺水的能力,确定特大干旱情形下的用水优先原则如下:城乡居民生活用水、公共用水、工业用水、城镇生态用水、农业用水、农村生态用水。进而,根据干旱缺水严重程度,确定特大干旱情形下用水压缩方案。

(2)特大干旱对粮食生产的影响。根据农业用水来源不同,可以分为雨养农业和灌溉农业。当发生干旱时,首先受到影响的是雨养农业,随着干旱程度的加剧和历时的增长,灌溉农业也会逐渐受到影响。农业因旱粮食减产量为雨养农业和灌溉农业因旱减产量之和。

式中:LEX-A为特大干旱农业因旱粮食减产量,t;LEX-A-R为雨养农业因旱粮食减产量,t;LEX-A-I为灌溉农业因旱粮食减产量,t;ΔEX-A为特大干旱农业因旱粮食减产率,%;G为现状年粮食总产量,t;AA-R为现状年雨养农业面积,103hm2;A为现状年耕地面积,103hm2;AA-I为现状年灌溉农业面积,取2018年值,103hm2;DA-R为现状年雨养农业平均单产,kg/hm2;φ为雨养农业因旱粮食减产系数,根据干旱等级来确定,特旱、重旱、中旱、轻旱依次取0.6、0.4、0.2和0.1;UEX-A为特大干旱情形下灌溉农业被压减的灌溉用水量,m3;YA为现状年单方水粮食产量,kg/m3。

(3)特大干旱对经济的影响。特大干旱情况下,首先压缩的往往是农业用水和生态用水,但随着持续时间的增加,工业生产也会受到冲击,首先是高耗水行业被关停,如化工、火电、钢铁行业等,其次旱区非支柱非民生产业限产或停产,最后可能对关系民生的行业造成一定影响,之后对第三产业也会造成影响。特大干旱直接经济总损失:

式中:ELEX为特大干旱直接经济总损失,元;ELEX-A为特大干旱农业因旱经济损失,元;ELEX-I为特大干旱工业因旱经济损失,元;ELEX-T为特大干旱第三产业因旱经济损失,元;LEX-A为特大干旱农业因旱粮食减产量,t;PA为农产品综合价格,元;UEX-I为特大干旱情形下工业被压减的用水量,m3;YI为现状年单方水工业增加值,元/m3;UEX-T为特大干旱情形下公共用水被压减的用水量,m3;YT为现状年单方水第三产业增加值,元/m3。

3 明末崇祯大旱重演影响分析结果

3.1 崇祯大旱核心区域旱情演变过程崇祯大旱是近500年来我国持续时间最长、受灾范围最广的特大干旱事件。此次大旱,早在1627年在陕西北部出现,1643年大部分地区旱情明显减轻,前后持续17年,其中最严重的时段为1637—1643年。中国南、北方共有20余省份相继受灾,其中核心区域涉及黄淮海地区的北京、天津、河北、山西、陕西、河南、山东、江苏、安徽9省(市)。崇祯大旱核心区域逐年旱情演变过程如图1所示。

图1 崇祯大旱核心区域旱情演变过程

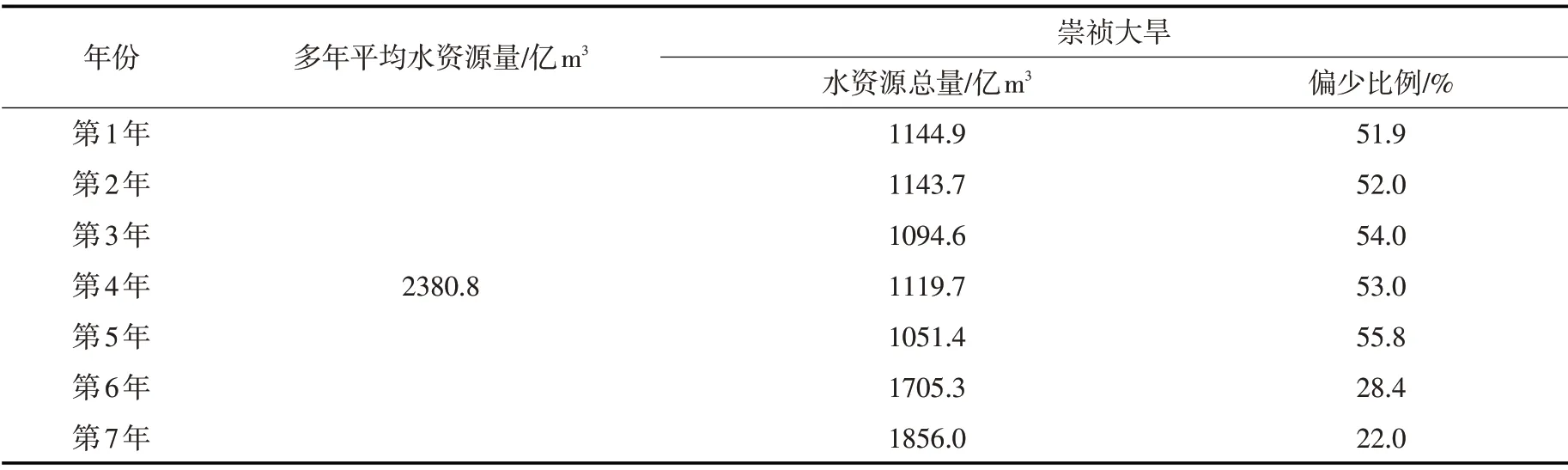

3.2 崇祯大旱重演对水资源的影响在现状自然地理条件下,一旦发生类似崇祯年间连续7年的大旱,将对水资源系统造成极大的影响。大旱期间,核心区域9省市水资源总量较多年平均水资源量的偏少比例在22.0%~55.8%之间,除第6年和第7年,其他年份均偏少5 成以上,见表2。大旱期间,人均水资源量最小的是天津市,仅为38.45 m3/人,最大的是安徽省,为592 m3/人。除安徽省外,其余8省均在国际公认的缺水标准极端缺水标准线500 m3/人以下。

表2 崇祯大旱核心区域水资源量状况

3.3 崇祯大旱重演对供水的影响考虑调水工程和大中型水库蓄水工程调蓄作用时,随着崇祯大旱的历史演进,缺水量逐年增加,到第5年达到峰值,核心区域9省市总缺水量达到741.7亿m3,缺水率达到38.7%,之后缺水量回落,多年平均缺水率为21.9%。与此形成鲜明对比的是,倘若不考虑调水工程和大中型水库蓄水工程调蓄作用,因旱导致的缺水程度将大幅加剧,大旱第1年就出现高达30.7%的缺水率,到第5年达到46.7%,多年平均缺水率高达33%。对于这种高强度、长历时的特大干旱,只要不是受水区和调水区同时受旱,调水工程对于提高区域供水保障程度可持续发挥作用。大中型水库多年调节能力也非常重要,特别是在这种特大干旱的前期,能显著提升区域供水保障能力。崇祯大旱核心区域不同水利工程条件下缺水状况详见表3。

表3 崇祯大旱核心区域不同水利工程条件下缺水状况

从区域上来看,由于不同地区水利工程条件存在一定差异,一旦崇祯大旱重演,各省的因旱缺水情况也不尽相同。考虑调水工程和大中型水库蓄水工程调蓄作用时,在特大干旱第1年,各省用水需求基本都可以得到保障,随着干旱的持续,因旱缺水区域差异开始显现,如图2(a)所示。得益于南水北调东线工程、中线工程以及前期大中型水库蓄水状况,加上产业结构较为优化、节水技术等较为先进,即使大旱7年,北京、天津的供水也能够得到保障,缺水风险较小。与北京、天津形成鲜明对比的是,陕西、山西等省由于缺少骨干调水工程、水库库容密度较低等,在特大干旱第2年就出现明显缺水状况,江苏、安徽等省因为以地表水源供水为主,特别是以河道取水为主,在如此严重的干旱情势下,地表水因降水持续偏少而急剧减少,缺水风险较为严重,对供水安全造成严重威胁。倘若不考虑水利工程调蓄作用,崇祯大旱核心区域9省市从第1年就将全部出现严重因旱缺水现象,且区域差异较现状水利工程条件下明显降低,如图2(b)所示。

图2 崇祯大旱核心区域各省不同水利工程条件下缺水状况

综合以上,可见我国自新中国成立兴建的各类蓄水工程、引水工程、提水工程和调水工程对于保障经济社会供水发挥了极其重大的作用。得益于这些水利工程,我国已具备抵御中等干旱的能力。当发生类似崇祯大旱时,因为超出工程设计标准,因旱缺水无法避免,但是对于减轻缺水程度、推延缺水出现的时间具有重要作用。未来,随着各类水利工程合理新建、有效扩建,以及不同水系、河湖之间的互联互通,水利工程覆盖率将得到进一步提高,水利工程保障能力也将进一步加强,抵御这种特大干旱的能力也将随之提升。

3.4 崇祯大旱重演对粮食的影响古往今来,农业历来是是受干旱灾害影响最直接、最严重的行业。根据不同承灾对象分,用水对象主要分为生活用水、工业用水、农业用水、生态环境用水。根据《全国抗旱规划》[22],当发生特大干旱时,在保障城乡居民生活基本饮用水安全条件下,应尽可能保障城镇重点部门、单位和企业最基本用水需求;保障商品粮基地、基本口粮田、主要经济作物的农作物播种期或作物生长关键期的基本用水需求。结合《全国抗旱规划》要求,考虑用水对象的重要性以及承受干旱缺水的能力,确定特大干旱情形下用水压缩方案如下:当总缺水率<20%,且缺水量占农业需水量比例<50%情况下,压减水量全部由农业用水考虑;当20%<总缺水率<40%,农业按照农业需水量的40%压减,生态按照生态需水量的20%压缩,剩余部分分别按照工业、服务业、生活占60%、30%、10%压减;当40%<总缺水率<60%,农业按照农业需水量的60%压减,生态按照生态需水量的40%压缩,剩余部分分别按照工业、服务业、生活占70%、20%、10%压减;当总缺水率>60%,农业按照农业需水量的80%压减,生态按照生态需水量的60%压缩,剩余部分分别按照工业、服务业、生活占80%、10%、10%压减。

在上述用水压缩方案下,一旦发生类似崇祯大旱,现状水利工程条件下,核心区域9省市多年平均粮食减产量为7263.6万t,多年平均减产率接近3成。在特大干旱第1年,粮食减产率为11.2%,但随着高强度干旱连年持续,粮食减产率逐年增加,到特大干旱第5年达到峰值,减产量达到10 270.6万t,相当于2000年全国大旱因旱粮食减产6000万t的1.7倍,减产率接近4成。倘若不考虑水利工程调蓄作用,崇祯大旱核心区域9省市多年平均粮食减产量为10843.2万t,多年平均减产率超过4成。崇祯大旱核心区域不同水利工程条件下粮食减产状况如表4所示。

表4 崇祯大旱核心区域不同水利工程条件下粮食减产状况

受现状产业结构布局影响,一旦崇祯大旱重演,各地因旱粮食减产情况也存在明显区域特征,如图3所示。在现状水利工程条件下,河南省因旱粮食减产量占总减产量的比例最高,为25.1%,其次是山东、河北。倘若不考虑水利工程调蓄作用,河南省因旱粮食减产量占总减产量的比例将达到40.9%。换言之,当发生特大干旱时,粮食主产区农业生产将遭到重创。一旦发生大范围的严重干旱,将可能对国家粮食安全产生影响。

图3 崇祯大旱核心区域各省不同水利工程条件下粮食减产状况

3.5 崇祯大旱重演对经济的影响在上述用水压缩方案下,一旦发生崇祯大旱,将造成严重的经济损失,且随着如此高强度干旱的持续,对经济的影响逐年加重,如图4所示。在现状水利工程条件下,特大干旱第1年,核心区域9省市直接经济总损失占区域GDP的比例为1.52%(图4(a)),占全国GDP 的比例为0.62%(图4(b))。但是随着干旱的持续,缺水程度的加剧,经济损失大幅度增加,到特大干旱第5年,直接经济总损失占区域GDP的比例将达到11.1%,占全国GDP的比例为4.53%。倘若不考虑水利工程调蓄作用,特大干旱第1年直接经济总损失占区域GDP的比例就将达到6.49%,占全国GDP 的比例为2.65%,到特大干旱第5年,直接经济总损失占区域GDP 的比例将达到30.76%,占全国GDP的比例为12.56%。综合以上,一旦发生崇祯那样连续7年高强度的大旱,将对国家经济造成严重影响,甚至引起经济倒退,严重影响保障经济社会高质量发展以及人民群众对美好生活的向往。

图4 崇祯大旱核心区域重演对经济的影响

4 结论

本文提出了一套历史特大干旱重演影响分析方法,主要涉及量化历史特大干旱降水量、推求特大干旱水资源总量、推求特大干旱可供水总量、推求特大干旱总缺水量以及可能影响分析等技术环节。在此基础上,并以明崇祯大旱为例,开展现状防御条件下重演情景分析研究,估算一旦发生类似明崇祯大旱对供水、粮食以及经济的可能影响。主要结论如下:

(1)在现状自然地理条件下,一旦发生类似崇祯年间连续7年的大旱,将对水资源系统造成极大的影响。除第6、7年,大旱核心区域9省市水资源总量较多年平均偏少5成以上。

(2)当发生类似崇祯那样的高强度、长历时的特大干旱时,因为超出工程设计标准,因旱缺水无法避免,但是水利工程对于减轻缺水程度、推延缺水出现的时间具有重要作用。现状水利工程条件下,第1年供水基本不受影响,之后缺水量逐年增加,到第5年达到峰值,9省市总缺水量达到741.7亿m3,缺水率达到38.7%;若不考虑水利工程作用,因旱导致的缺水程度将大幅加剧,大旱第1年缺水率就高达30.7%,到第5年达到46.7%。

(3)农业是干旱灾害影响最直接、最严重的行业,当发生高强度、长历时的特大干旱时,粮食主产区将遭到重创,危及粮食安全。现状水利工程条件下,核心区域9省市多年平均粮食减产7263.6万t,多年平均减产率接近3 成。在特大干旱第1年,粮食减产率为11.2%,但随着高强度干旱连年持续,粮食减产率逐年增加,到特大干旱第5年达到峰值,减产量达到10 270.6万t。

(4)一旦发生崇祯那样连续7年高强度的大旱,将对经济造成严重影响。在现状水利工程条件下,特大干旱第1年,核心区域9 省市直接经济总损失占区域GDP 的1.52%,占全国GDP 的0.62%,到特大干旱第5年,直接经济总损失占区域GDP 的比例将达到11.1%,占全国GDP 的比例将达到4.53%。