国内医护人员对安宁疗护认知和态度研究的Meta分析*

2021-08-20李柳萌高永虹苗国梅刘怡璇战勇智杨淑娟

李柳萌 高永虹 苗国梅 刘怡璇 战勇智 杨淑娟

世界卫生组织(World Health Organization,WHO)将安宁疗护(hospice care)定义为一种改善有不可治愈疾病的患者(成人和儿童)及其家庭生活质量的方法。用来预防和减轻生命末期人群所经历的包括躯体、心理、社会或精神上的痛苦[1]。我国将临终关怀、姑息医疗、舒缓医疗、安宁疗护、姑息照护等统称为安宁疗护。随着疾病谱的变化,我国包括癌症在内的慢性疾病发病率逐年增高。《2020全球癌症报告》显示,癌症为全球第2大死亡原因,2018年新发癌症45%发生在极高人类发展指数(human development index,HDI),其为衡量预期寿命、教育水平和生活质量的综合指标)国家,其中主要发生在中国[2]。研究表明,安宁疗护能较好地解决包括恶性肿瘤在内的慢性非传染性疾病所带来的系列问题[3],同时,有利于建立良好的医患关系、促进医疗卫生资源的合理分配[4]。2017年2月,原国家卫生和计划生育委员会第一次以文件的形式,明确指出安宁疗护实践的重要性[5]。于2020年6月1日实施的《基本医疗卫生与健康促进法》提出,为公民提供包括安宁疗护在内的全方位、全周期的医疗卫生服务,是健康中国战略重要组成部分,可见对死亡质量的关注是我国卫生行业将要面临的重要问题。此外,从2019年底暴发的新冠疫情可以看出,安宁疗护在传染性疾病中体现的需求和作用也越来越明显。2020年5月,WHO第五版《新型冠状病毒肺炎临床管理临时指南》中纳入了安宁疗护服务,进一步体现了安宁疗护将成为现代医学中重要的一部分。医护人员作为实施安宁疗护的主体,其认知情况和态度至关重要。

1 研究内容和方法

1.1 文献检索

在中国期刊全文数据库、万方数据资源系统、维普数据库和PubMed数据库中检索2010年1月~2020年12月公开发表的中英文文献,搜索安宁疗护、舒缓医疗、姑息关怀、安宁疗护、缓和医疗认知及态度、palliative care等相关词汇,同时通过手工检索以及参考文献追溯收集更多相关文献。

1.2 纳入与排除标准

文献纳入标准:(1)文章研究对象为医疗机构在职医护人员。(2)对安宁疗护认知的测量采用Ross等研制的安宁疗护知识问卷(palliative care quiz for nursing, PCQN)中文版;对医护人员安宁疗护态度采用耶鲁大学研制的Bradley态度问卷中文版[6],得分越高,表示医护人员认同度越高,态度越好。该知识和态度问卷已证明其信效度均较好。排除标准:(1)所调查的医护人员为实习、进修者。(2)认知和态度测量指标采用自行设计量表而非上述两种量表。(3)重复发表的文献。

1.3 数据提取

在纳入排除标准的基础上,对于纳入文献独立进行质量评估和数据提取,主要包括题目、作者、调查时间、调查地点、抽样方法、样本含量、安宁疗护认知得分和态度得分。对符合纳入标准的文献参照Crombie灵活评估量表质量评价的中文版,该量表包含设计科学、数据收集策略合理、报告问卷回收率、样本代表一般人群、研究目的和方法合理、报告问卷有效率、统计方法合理7个指标。两名评价者单独评级,如有分歧通过讨论或咨询第三人解决。得分6.0分~7.0分评为A级,得分4.0分~5.5分评为B级,得分低于4.0分评为C级[7]。评C级的文献不纳入本次Meta分析。

1.4 统计分析

应用Stata 14.2软件进行统计分析,效应量采用医护人员认知的正确率及其95%CI进行描述,若I2>50%且P<0.05,则纳入研究间存在异质性,采用随机效应模型;反之,采用固定效应模型。采用亚组分析方法分析影响异质性的原因。通过“倒漏斗”和Egger 检测分析纳入文献发表偏倚情况。

2 结果

2.1 文献的一般特征

共检索出相关文献453篇,删除重复文献后,经过进一步阅读全文,根据纳入和排除标准筛选文献,最终纳入文献19篇,共涉及15个省(市、自治区)的医护人员,共累计7 677人,见表1。

表1 Meta分析样本基本情况

2.2 医护人员认知情况分析

2.2.1 认知正确率Meta分析

对医护人员认知情况纳入19篇文献进行Meta分析,异质性检验结果显示存在异质性(I2=85.2%,P<0.05),采用随机效应模型合并模型。结果显示,医护人员对于安宁疗护知识问卷的正确率为49%(95%CI=46%~52%)。在2017年国内开展安宁疗护的五个试点中,本研究纳入的两个地区,即河南(60%)和北京(53%)地区医护人员认知正确率明显高于整体情况(49%)。见图1。

图1 医护人员认知情况Meta分析森林图

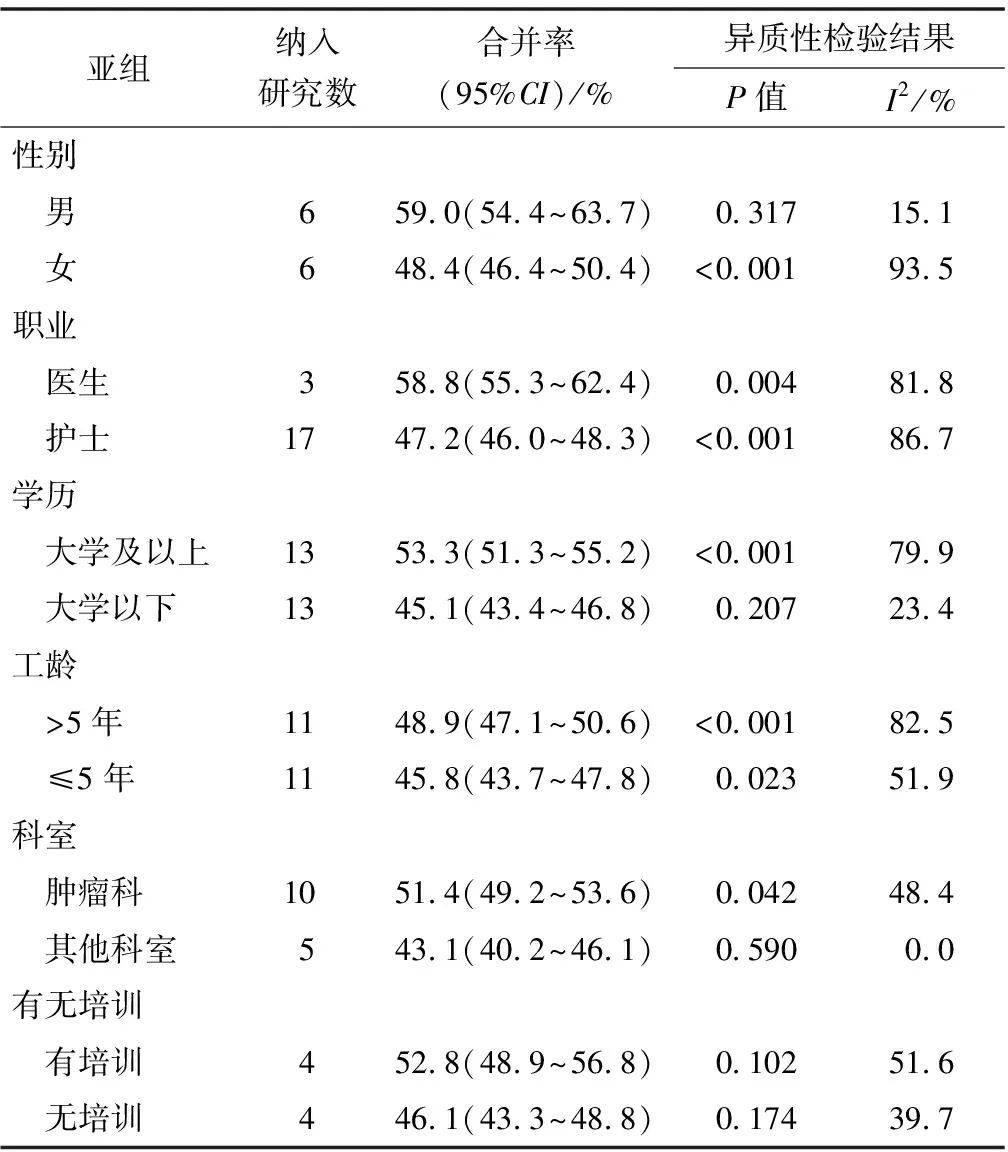

2.2.2 认知正确率情况亚组分析

按照人员不同特征对认知情况进行亚组分析,结果显示,人员性别、职业、所在科室、学历、工龄长短以及有无参加安宁疗护相关培训均是影响医护人员认知的因素。医生认知高于护士;男性、学历较高、工龄较长的人员对安宁疗护的认知情况较好;由于不同类型疾病的差异性,肿瘤科医护人员对于安宁疗护认知(51.4%)高于其他科室人员(43.1%);同时,所在机构和科室是否对人员进行培训是影响认知的重要因素,经过安宁疗护培训人员(52.8%)的认知明显高于没有经过培训的人员(46.1%)。见表2。

表2 医护人员认知情况Meta分析亚组分析结果

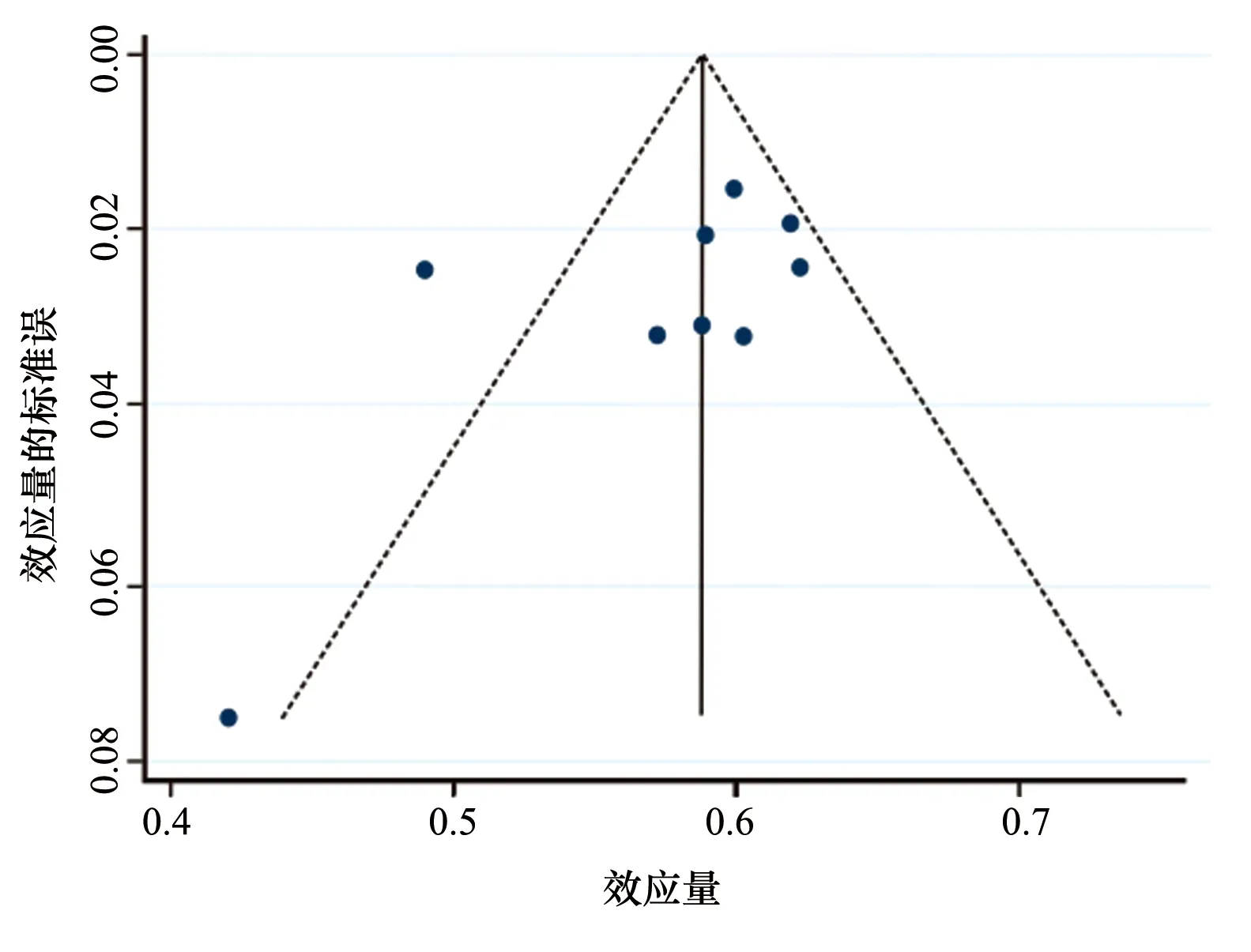

2.2.3 认知情况发表偏倚

通过“倒漏斗”和Egger 检测分析检测纳入文献发表偏倚情况。“倒漏斗”结果显示,对称性较好,提示存在发表偏倚可能性较小,见图2。进一步Egger检验结果显示,Egger回归线通过0点,t=1.48,P=0.158,提示无明显发表偏倚,入选文献符合分析标准。

图2 认知情况发表偏倚漏斗图

2.3 医护人员态度情况分析

2.3.1 态度情况Meta分析

对医护人员态度情况纳入9篇文献进行Meta分析,异质性检验结果显示存在较小的异质性(I2=69.0%,P<0.05),采用随机效应模型合并模型。Meta分析结果显示,医护人员对于姑息关怀的认同度为58%(95%CI=55%~61%)。对比图1认知情况可以看出,对安宁疗护的认同度高于认知情况,但依然呈现出谨慎的态度,见图3。

图3 医护人员态度情况Meta分析森林图

2.3.2 态度情况亚组分析

按照人员不同特征对态度情况进行亚组分析,结果显示,同认知情况相同,学历高、工龄较长以及参加过安宁疗护培训的相关人员对安宁疗护的认同度较高。大学及以上医护人员认同度(59.9%)高于大学以下学历人员(58.0%);工龄在5年以上的医护人员认同度(60.5%)高于工龄为5年及以下人员(56.7%);经过培训的人员(59.6%)认同度高于没有经过培训的人员(57.3%)。同时可以看出,社会经济文化环境因素一定程度影响医护人员态度,东部地区(59.8%)医护人员认同度高于中西部地区(57.8%)。见表3。

表3 医护人员态度Meta分析亚组分析结果

2.3.3 态度情况发表偏倚

通过“倒漏斗”和Egger 检测分析纳入文献发表偏倚情况,结果显示,漏斗图提示可能存在发表偏倚,见图4。进行进一步Egger检验结果显示,Egger回归线通过0点,t=-1.52,P=0.196>0.05,提示无明显发表偏倚,入选文献符合分析标准。

图4 态度情况发表偏倚漏斗图

3 讨论

3.1 医护人员认知和态度情况及影响因素

3.1.1 国内医护人员认知正确率较国外低

本研究对符合纳入标准的19篇认知情况文献进行Meta分析,结果显示,国内医护人员安宁疗护认知的正确率为49%(95%CI=46%~52%),低于西班牙(54%)[27]、美国(61.4%)、加拿大(61.0%)、法国(54.6%)[6],这与国外对于安宁疗护的接纳和推广较早有关。安宁疗护概念的提出始于英国,1976年,美国在涅狄格州成立了美国第一所安宁疗护院[28],随后,加拿大、德国、法国和澳大利亚等国家均设立了安宁疗护医院以及临终关怀基金会。我国大陆对于安宁疗护事业的发展较为迟缓,虽然各地积极实行试点与探索,但“无法可依”等情况仍然限制了相关领域发展。同时,东西方文化存在差异,表达情感的方式和特点不同,对安宁疗护接受度也存在不同。国内对谈论“死亡”话题较避讳,对死亡难以突破传统的认知,很难做到理性面对死亡,也进一步延缓了国内安宁疗护的发展。

3.1.2 政策、经济因素影响医护人员认知和态度

政策对于生命质量的倡导和支持有助于推动当地对于安宁疗护的重视程度,从而推动相关知识的学习。在2017年开展的五个试点中,本研究纳入两个试点,分别对2018年河南省和北京市医护人员的认知情况进行分析,可以看出其认知正确率分别为60%和53%,高于49%的平均水平,可以看出试点取得了一定的成效,一定程度上推动了安宁疗护的实践。

同时研究表明,东部地区医护人员认同度高于中西部地区,可能与东部地区经济发展较快、医疗水平较高有关。这导致东部地区更易涌入难以治愈疾病的患者,对安宁疗护的需求增加、接受新事物能力也大大提高。目前,国内安宁疗护机构大多集中在一线城市,不平衡发展限制了一些地区安宁疗护相关知识、理念、技术的引进。郑连花等[10]在研究中也表明西北地区有医疗资源相对较少、医护人员理念存在误区的现象。

3.1.3 培训有助于提升医护人员的认知和认同度

培训学习主要分为在校教育和在职培训两方面。可以看出,学历较高人员对于安宁疗护认知和接纳度较高。原因可能在于,随着学历的提升医护人员对于安宁疗护相关课程以及国内外相关临床案例接触机会增多,对生死问题的理解程度加深。同时,世界观和对于生命的看法改变,精神层面的需求可能有所提升,会更加关注生命质量及对于相关知识的学习。但是,不同学历的人员在认知方面虽然存在较大差距,但对于安宁疗护认同度差异较小。可见,安宁疗护的在校教育依然有待于提高。

在职培训也是提高医护人员认知正确率的重要因素。经过培训的人员认知正确率明显高于没有经过培训的人员。可以看出,培训在一定程度上取得了较好的成效。同时认同度差异小于认知的差异,这表明经过培训后对安宁疗护相关知识的理解程度有所提高,但对于安宁疗护的实施依然处于谨慎状态。对于工作年限较长的人员,其有较多的机会参加与安宁疗护相关的培训,对疾病的理解、疾病症状控制、安宁护理及医患沟通等方面的能力随工作年限及培训增强,认知能力和认同度提高。

3.1.4 护士及非肿瘤科医护人员认知较差

护士贯穿安宁疗护过程始终,在帮助患方减轻身体和心理痛苦中发挥着双重作用,提高其认知水平至关重要。通过研究发现,护理人员安宁疗护认知正确率低于医生。安宁疗护过程中临床医生通过诊断,判定患者已处于临终期并且现有医疗水平不可能使其痊愈,随后通过护士与家属沟通,是否接受“安宁疗护”。由于医生在判定是否需要以及可以适用“安宁疗护”中承担着较大的责任,可能使得护理人员所承担的责任和心理压力较小,没有及时了解安宁疗护相关知识以及积极接受有关培训,因此护理人员安宁疗护认知程度相对偏低。此外,护理人员中女性占比较大,对15个地区医护人员认知进行调查表明,男性对安宁疗护的认知高于女性。可能与男性的思维方式、所承担的社会角色以及家庭角色有关,其往往承担着对事物的决策作用,更擅于考虑多方利益,理性思考问题,对于安宁疗护及相关知识的学习接纳度更高,女性更容易产生悲伤、内疚等负面情绪,对于安宁疗护接受度较低。

对于安宁疗护,国内目前还没有统一的普遍适用和准入标准。对纳入研究的医护人员认知情况分析可以看出,肿瘤科室的医护人员认知正确率明显高于其他科室。这可能与肿瘤科医护人员接触终末期患者较多有关,由于肿瘤疾病自身的特殊性,导致患者对安宁疗护需求增多。

3.2 对策和建议

3.2.1 通过政策、经济支持推动安宁疗护发展

国内对于安宁疗护的推广和接纳较晚,相关法律政策不完善。2020年6月1日起实施的《基本医疗卫生与健康促进法》中规定,各级各类医疗卫生机构应当分工合作,为公民提供包括安宁疗护在内的全方位、全周期医疗卫生服务,一定程度上为安宁疗护写进法律等相关工作提供了保障和依据。但其政策及管理体系相对不完善。应当进一步制定符合国情的相关政策,落实行业准入标准、用药规范、培训课程、质量管理体系、费用保障制度、保险制度。要通过政策、经济等支持进一步推动中西部地区对于安宁疗护的认同度和积极性。

3.2.2 规范安宁疗护教育和在职培训体系

在实践中,对医护人员进行在校教育与医疗机构在职教育培训相结合。院校对于安宁疗护的教育依然有待于提高,加拿大、英国、美国大部分高校本科教育阶段就会将安宁疗护的相关内容贯穿于教学中[29],并在研究生阶段进行继续教育。国内一些医学院校已开设安宁疗护选修课程,但缺乏系统学习或仅仅传授安宁护理技能操作等理论知识,导致对安宁疗护的本质了解不够深入。要引导医学院校将安宁疗护纳入必修课程并积极开展有关课题研究,在对客观知识学习基础上深入学习医学伦理学和相关理念知识,在知识普及的同时转变医护人员的态度。对于在职人员,设置有关课程并定期开展培训,工龄较长、工作经验较丰富的医护人员作为代表定期开展交流会,提高医护人员对于安宁疗护的认知能力。

3.2.3 为医护人员提供生死教育和心理辅导

非肿瘤科医护人员对于安宁疗护认知较差,但研究表明,一些非肿瘤慢性病患者对安宁疗护需求甚至更多[30]。美国国家临终关怀组织将心脑血管疾病、糖尿病、冠心病、慢性阻塞性肺病等疾病纳入安宁疗护[31]。国内要提升非肿瘤类慢性疾病科室医护人员对安宁疗护的了解和接纳意识,加强对医护人员的“生死教育”,必要时为其提供相关心理辅导,增加对于患者和家属的人文关怀。提高非肿瘤科医护人员的认知水平和接受度,满足此类患者的社会需求和心理需求,协助患者舒适地度过生命最后阶段。

研究表明,女性护士认知正确率较低。护士在患者全面基础护理、帮助患者缓解身体不适、给予患者及家人心理支持中均不可或缺。提高护理人员的全面认知十分重要。《全国护理事业发展规划(2016-2020年)》明确指出,制定完善和健全的安宁疗护人才培养计划,提升安宁疗护的服务能力[32],为培养专业人才提供了政策指导。同时,在护理及相关工作的实践中,女性工作人员占比较大,因此在关注对其能力培养的同时,更应关注其情绪自我管理能力的提高,在员工入职起即定期组织生死教育或安宁疗护相关的培训,为其提供学习平台和心理疏导,克服恐惧、内疚心理。同时,将“生死教育”纳入公众健康宣教体系,普及生死教育,向公众推广安宁疗护理念,促进和谐的医患关系。

4 结语

随着医学与社会伦理学的发展,人们对于生命质量与生命健康问题的思考和探索从未停止,同时影响着医学改革和实践的方向。从对医护人员认知态度的差异原因和对比国内外接受度可以看出,国内对安宁疗护的学习和接受度需要进一步提高。结合中国传统思想来看,传统文化主张“济群生”“博施济众”,表达对救人、对生命的高度重视,使得医护人员对安宁疗护的实施存在一定的伦理困惑。此外,古代哲学思想中提出“身心同修”“天地万物为一体”,将他人看作自己来对待的思想,一定程度上为安宁疗护提供理论基础。但研究可以看出,部分医护人员虽然自身对安宁疗护认知较高,但态度差异较小,基于各种原因,不能将自身感受直接融于患者。医护人员应培养将自身的认知同理于患者,增强同理心。关注患者身体健康的同时,为所需患者介绍安宁疗护相关知识,满足患者心理需求。